我们在别人口中的名字:从震旦到China的一段长路

中华民族,历史悠久,源远流长。我们常以华夏、神州、九州、四海、炎黄等自称,那么你知道世界各国对我们是怎么称呼的吗?

可麻烦的是,这些称呼里,有的像夸你一句“好看”,有的却像往心口上戳了一下。同一个国家,落在别人口中,就像被挂了许多外号,有的被喊惯了,也就认了;有的越想越气,气着气着也就记住了。

先别着急往后看名字,我们先把时间线拽出来。很早很早的时候,我们的祖辈还没走太远,山海之外是想象出来的“天下”。等到行李打包得再精致些,马蹄印从关中踩向西,当年那个牵着马鼻子走进沙砾里的人——你可以叫他张骞,也可以想象成任何一个驿路上的使者——把我们这个叫法扔进了别人家门口。说白了,名字这事儿,多半都是在路上办成的。

先说“震旦”。如果你在一座古寺的角落里,翻到一卷泛黄的经书,忽然看到这两个字,别惊讶,它不是小说里编的雅号。有人解释,“震”在卦象里是东方,“旦”是天亮。对于西边的朋友来说,我们就像他们目光里每天升起的那一抹亮。也有人说,这个词的根浮在一种古音里,带着梵语味儿,像是“秦”的声音在外语里走了一圈回来,后面又拴上一个“地方”的尾巴。还有更有意思的说法,说“震旦”原本指一只聪明的鸟,爱琢磨、能创造,他们觉得这鸟像东方的这些人。你看,哪怕解释不同,字缝里也透着一种不坏的敬意,像朋友远远举手致意:东方那边的人,动脑子。

再往西,越过一片片盐壳一样的白地,到了爱讲故事的希腊和爱修浴场的罗马,他们干脆叫我们“丝的国度”。对他们来说,丝不仅是布,更是传闻。你可以想象在一个夏夜的剧场,元老们嘁嘁喳喳,说那谁谁穿了一件薄得能透星光的衣服,非要说是来自东方的轻纱。丝绸滚过驼背,穿过市场,最后变成一个词,嵌进了他们的语言里。一个名字就这么落下,简洁、直白,跟我们的蚕一口一口吐出来的丝一样。

再从海图上往北拨一拨,穿过去雪线,听听俄语课本上那个结结实实的发音:Kitay。要问缘由,就得把地图折到一千年前。那时,在北方扎营的人立过一个叫辽的国,他们自称契丹。辽地一大半贴着草原,离今天的俄罗斯那边并不远。边市上,你来我往,说汉话的、说契丹话的,混在一处。对北方邻居来说,他们接触得多的就是这拨人,于是习惯了,干脆把南边更大的那片土地也一并叫成契丹。名字就像铺在地上的毛毯,被最先站上去的人占了颜色,后来人再走过去,脚底下也会带着点同样的花纹。

把目光往西南一斜,经过绿洲和驿站,在波斯和一大片说阿拉伯话的世界里,中国有个听起来像石头一样的别名。学者们爱较真,说它其实是“拓跋”的音脚,到北朝时从草原吹进了中东耳朵里。也有人偏爱中文里那种诗意的转译,叫它“桃花石”,温温润润,好像握在手心会发热。管你是偏爱字面,还是偏爱风景,这个称呼背后指向的是他们想象中的东方大国,古老、阔大、和自己的历史互相照着光。

说到最常见的那个单词,就绕不过China。你在机场的航班屏幕上看,在外贸箱子上看,在咖啡馆的糖包上看,简直像到处撒了这个词。它从哪儿来?很多人都把线头拎到“秦”那里。秦的气势在当时四处轰响了一下,声音从山口传到别人家,别人觉得这音好记,就拿去用了。后来葡萄牙人来,荷兰人来,英语法语德语挤在码头上,谁也没舍得换一个更难发音的词。再后来,瓷器进了他们的屋子,盘子杯子也被叫成china,这一来,词就更牢了。一个朝代的名,竟把一整个国的外名定了调。

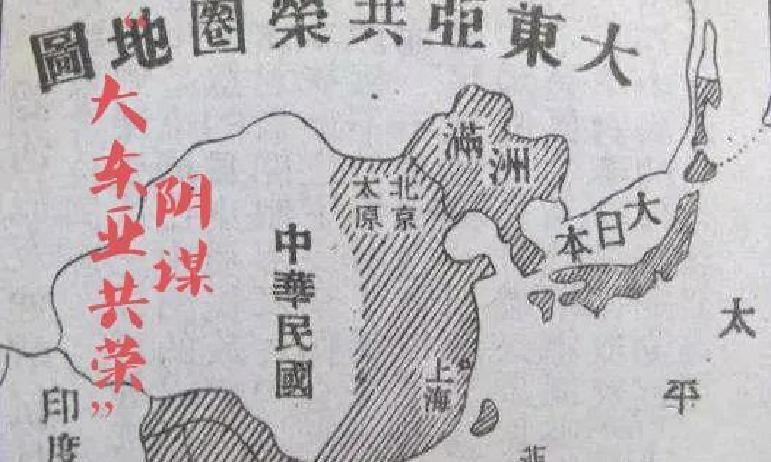

名字里不全是好听的。有一个两个字的古语,本来只是个翻出来的称呼,早年间带着一点尊重意味,后来被邻国拿在手里添了味儿。十九世纪的尾巴开始,海风一变,他们觉得我们瘦了、慢了、手上的刀也钝了,便改了嘴脸。正式场合里不再喊“唐”“清”,转去用那个民间的叫法,语气里混着轻蔑,还动了歪心思——把十八省和边疆割开叫,按不同的名分开喊,嘴上分,心里就好下手。这种词这些年我们不愿再提,提了像是自我戳心。战后,有人管起来了,文件上把它划掉,只是语言里的恶意,从来都不靠文件彻底褪色。真正让对方收起这个词的,是后来战场上的硬碰硬,让他们明白,这两个字说出来,会折自己的面子。

沿着海风往南,到了湿热的港口,码头边卖米粉的摊子旁,能听见更多花样的叫法。越南人说Trung Quốc,说的是“中央之国”,从读音上也能听出那串熟悉的音节。泰国街市上喊“Jin”,老挝也差不多,都是“秦”这个音的各种折射。柬埔寨人口里有个“Chen”,缅甸话里说“Tayok”,语言换了字母,意思却是同一个方向。菲律宾人多半说Tsina,东帝汶写作Xina,这些都是从英语拐了一个小弯才落地的。而印尼的Tiongkok、Tionghoa,带着南洋华人的家常味,写在会馆门脸上,写在年节红包里,像是浪尖上的一个根。

名字从来不是冷冰冰的标识,都是有故事的。有的故事出在丝绸滑过指尖的那一刻,有的出在驼队夜里看星星的路上,有的出在边关风吹草低时的一次握手,还有的出在一场战争的胜负里。它们绕来绕去,最后又绕回我们自己:我们究竟愿意被怎样地叫?我们在别人心里,能不能一直是那个“东方的光”,而不是被人放在口袋里玩弄的一块标签?

我常想起一张在旧书摊上翻出来的地图,纸已经脆得像炸过的豆腐皮,边角写着一行小小的字——Serica。摊主笑说,你拿去吧,这可比新地图有味道。那天走在回家的路上,风一吹,地图抖了抖,像是从中间吹出了好几种名字。震旦、丝国、契丹、桃花石、China,还有南洋街头那些热闹的音节,像一串风铃。它们遥遥地叫我们,叫得各不相同,却都指向同一块地方。

最后一句闲话。名字这件事,很重要,也不那么重要。重要,是因为它藏着别人的看法,时代的眼光;不那么重要,是因为走到夜里关灯的时候,我们自己给自己的名字,才是那盏床头灯。等到有一天,我们的孩子翻开世界地图,在不同语言里看见关于我们的称呼时,希望他能笑一笑,心里有数:别人怎么喊是别人的事,我们怎么活,才是自己的底气。你呢?你最喜欢哪一个外边的叫法,或者说,你希望世界以后怎么叫我们?