#这么近 那么美 周末到河北##奋进新时代 大美新易县##奥运之城张家口等你来##奋进新时代 魅力新承德#

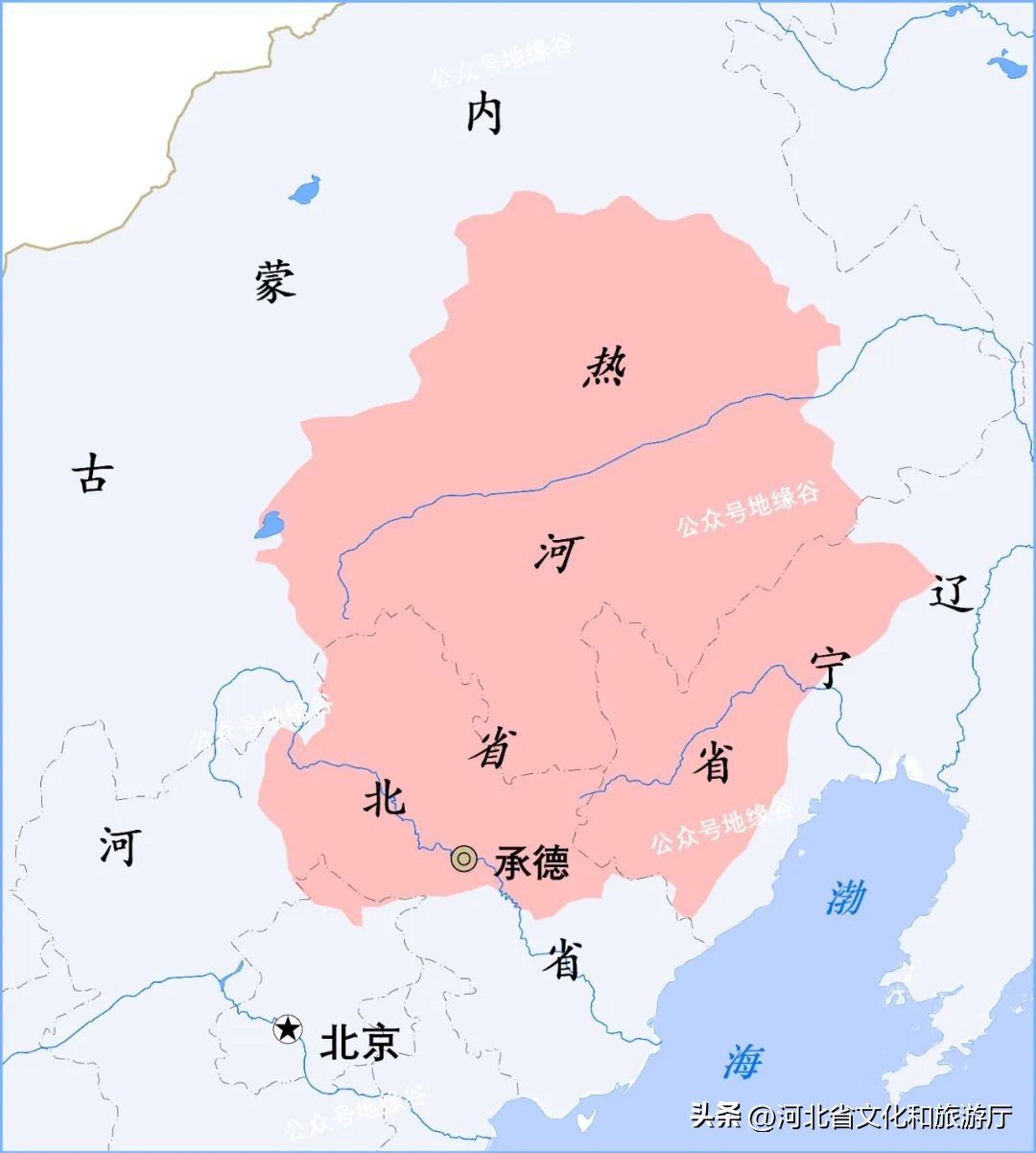

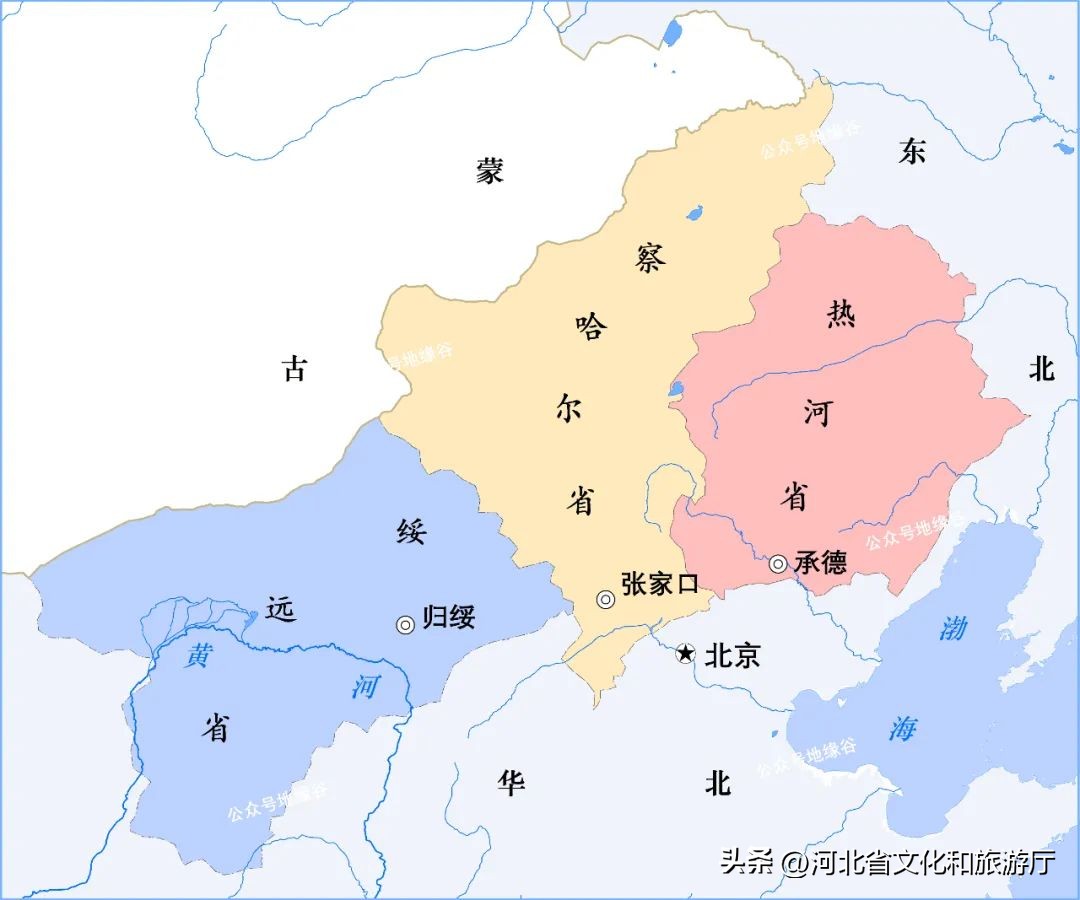

在中国的北疆,内蒙古地区曾分为热河、察哈尔、绥远和宁夏。在这其中热河位居于蒙东,地理上属于东北的一份子,也有着很高的历史出镜率。为什么设立热河省?它的前世今生又是如何?

承德避暑山庄文园狮子林。图源.Pexels

承德避暑山庄文园狮子林。图源.Pexels热的河流,农牧的交锋前沿热河,取自于蒙古语“哈伦告卢”,意思是热的河流,指的是流经承德市的武烈河。武烈河中上游因有温泉注入,故冬日不封冻。热河地区则大致包括了今天的现河北省的承德、内蒙的赤峰、通辽部分地区、辽宁的朝阳、阜新、葫芦岛市建昌县地区,位于河北东北部,紧贴于北京后肩背。地处于华北和内蒙地区的交界处,东紧邻辽西平原和辽东走廊,西可直出内蒙古高原,抵达河套,向南沿着古隘道就能到达京津地区,进而南下中原。

承德市区的武烈河。图源.Pexels

承德市区的武烈河。图源.Pexels 热河的地理位置正好处于长城以北,位于我国400毫米和200毫米等降水量线的交汇处,这就意味着热河地区是农牧交杂混合的经济带。在历史上,这里也是中原王朝和游牧民族交锋的前线。从匈奴到鲜卑,从突厥到蒙古,游牧民族来了一批又一批,中原王朝换了一茬又一茬。从金朝定都北京开始,热河的重要性也从单纯的交锋前锋转换成了拱卫京师首都的重要战略纵深要地,这点在明朝时得到淋漓尽致的体现。

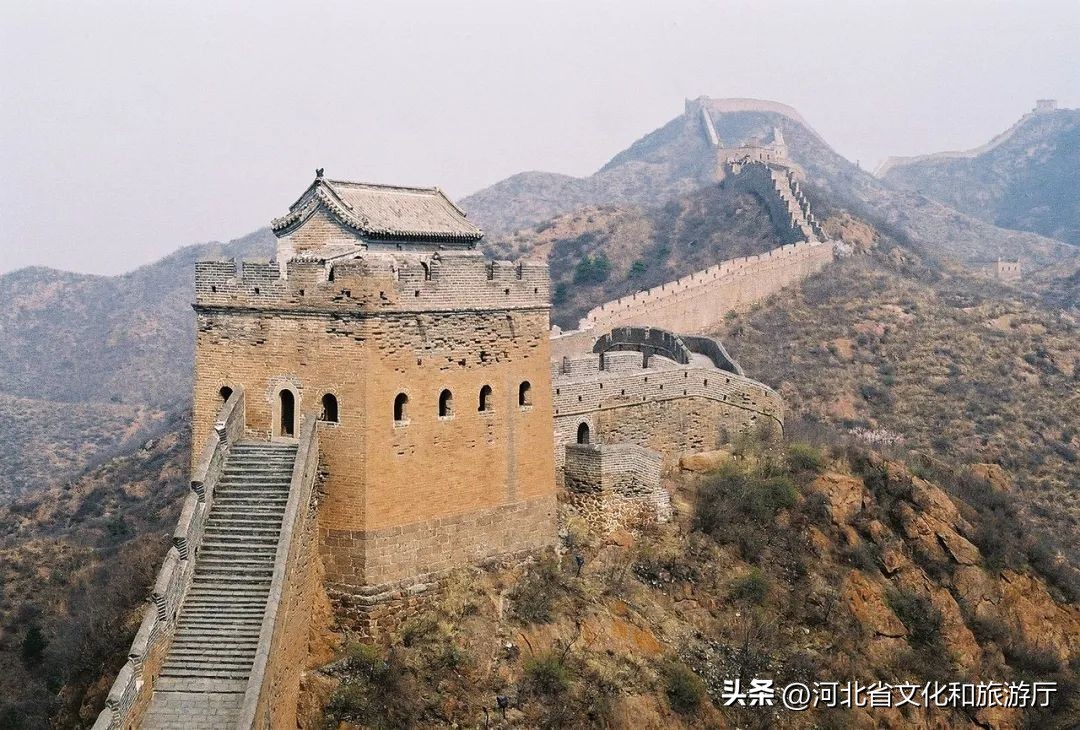

热河的地理位置正好处于长城以北,位于我国400毫米和200毫米等降水量线的交汇处,这就意味着热河地区是农牧交杂混合的经济带。在历史上,这里也是中原王朝和游牧民族交锋的前线。从匈奴到鲜卑,从突厥到蒙古,游牧民族来了一批又一批,中原王朝换了一茬又一茬。从金朝定都北京开始,热河的重要性也从单纯的交锋前锋转换成了拱卫京师首都的重要战略纵深要地,这点在明朝时得到淋漓尽致的体现。 承德滦平与北京密云交界处的金山岭长城。图源.Pexels

承德滦平与北京密云交界处的金山岭长城。图源.Pexels元朝退回大漠变为北元,热河所在长城沿边地区瞬间成为明蒙交锋前线。明前期,明太祖和明成祖的北伐将热河地区纳入掌控,进明军可以从京师出发经热河深入大漠,打击蒙古,退热河为边防提供了足够的战略防御纵深,有效抵御蒙古。正是如此,明前期能够有效打击遏制蒙古各部,但到了明中期后北边防线收缩,热河重新成为蒙古的游牧地。鞑靼、瓦剌都能直接对九边重镇发猛烈进攻,掳掠边民。更有甚者,也先就曾从热河地区突破边镇防线,掳掠京师周边,逼明廷达成贡市,酿成“庚戌之变”。后金在降服蒙古各部后,不能稳固了侧翼,更是从热河地区绕道突破蓟州镇骚扰京师。

丰宁京北第一草原。图源.Pexels

丰宁京北第一草原。图源.Pexels盟旗制度,清廷的北疆藩篱明末清初,随着林丹汗兵败远遁青海,内蒙古各部先后归附清朝政权。为了加强对归附蒙古各部的控制和管理,清朝统治者推行了不同于以往朝代的羁縻政策,即盟旗制度。热河地区归顺于清朝的蒙古部族,分别是敖汉、奈曼、翁牛特、巴林、土默特、喀喇沁等 10 部。在崇德至顺治年间,清廷开始在蒙古各部推行盟旗制度,陆续将10部划分为16旗,北面9 部 11旗会盟于昭乌达(康熙三年归顺的喀尔喀旗加入)称作昭乌达盟;南面 2 部5 旗(康熙四十四年又增设喀喇沁中旗)会盟于卓索图,称作卓索图盟。

郎世宁、王致诚等作《万树园赐宴图》,描绘乾隆帝于避暑山庄万树园宴请杜尔伯特部首领的场面。

郎世宁、王致诚等作《万树园赐宴图》,描绘乾隆帝于避暑山庄万树园宴请杜尔伯特部首领的场面。盟旗制度是清廷以蒙古诸部原来的鄂托克、艾马克等社会组织为基础,仿照满洲八旗制度在蒙古地区建立的一种新的分而治之政策。将蒙古的社会政治架构从传统的以血缘为纽带、具有从属关系的大小部落改造成了地位平等、互不统领、直属中央的地方行政单元。将每个蒙古部族划分为大小不同的旗,为每个旗划定界线、确定范围,而旗的最高行政长官则由中央直接任命,向中央负责,不再是以往的部落内部世袭或者是推举。通过这样的方式,一方面蒙古的贵族成为了朝廷命官不再是单纯的部落首领,另一方面原本习惯于逐水草而居游牧的蒙古部族被限定在固定范围进行放牧。尽管盟旗制度没有从根本上改变蒙古的牧业经济,但这样集中固定管理的政策体制,让牧民从不稳定生活变为了如同农耕地区一般稳定的生活。这也可以看到盟旗制度有着内地郡县制度的影子,只不过是针对蒙古的因地制宜。

内蒙古今天部分地区还保留着盟旗。图源.Pexels

内蒙古今天部分地区还保留着盟旗。图源.Pexels当然啦,这并不代表着蒙疆就彻底安稳。蒙古诸部不过是忌惮于清廷强大的武力,而不得不选择归顺臣服。在噶尔丹时期就发生过有蒙古部族串联噶尔丹的事情。因而在盟旗制度下,清廷与蒙古诸部本质上还是宗藩关系。如果说蒙古是清廷防御边疆的利器,那么热河就是清廷控制蒙古的锁链,只要这条锁链在,清廷就能驱使蒙古为其藩篱屏障,保住自己的老家。热河都统,热河的汉化历程为了镇住蒙古,康熙都会不定期开展北巡。除了去打猎巡游以外,康熙还召见蒙古各盟旗的王公贵族,商讨蒙古事务。康熙二十年(1681年),康熙在第二次北巡时,热河地区喀喇沁、敖汉、翁牛特诸旗堵向皇帝献上草场牧地。这么一块风水宝地,康熙十分喜欢,正好皇家也缺一块用于围猎巡狩、习武强身的地方,因此康熙接纳后将其改建为了著名的木兰围场。

木兰围场。图源.Pexels

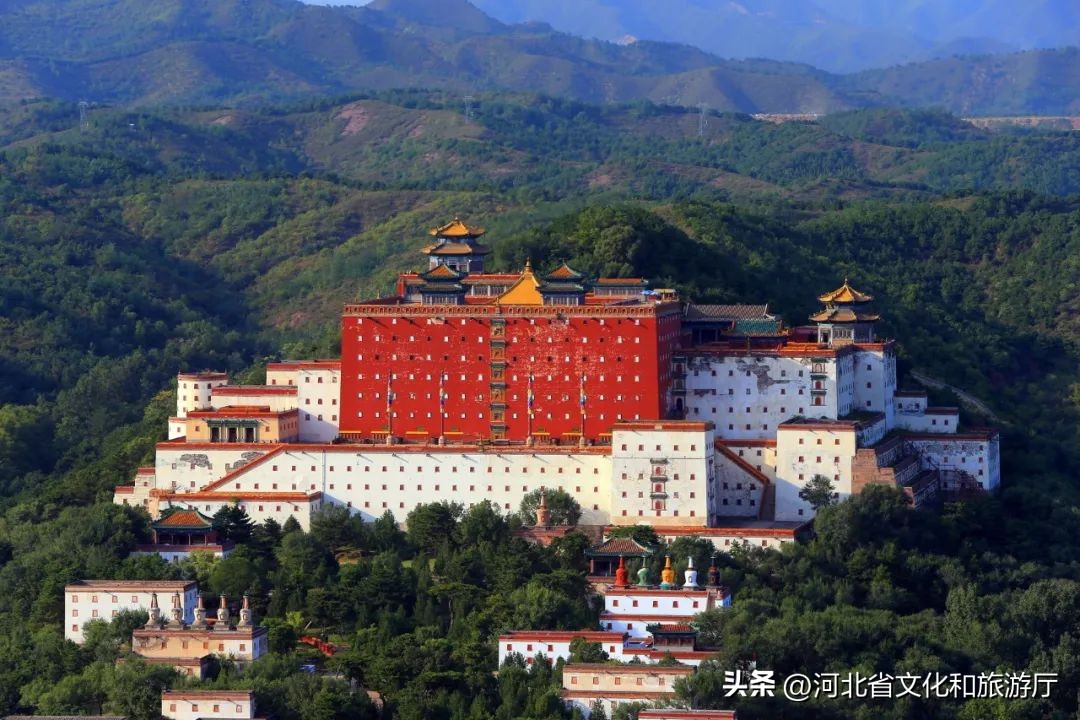

木兰围场。图源.Pexels为了解决沿途物资供应和物资运输等问题,保障北巡秋弥的顺利,在康熙四十二年,康熙开始建设行宫,营建以承德避暑山庄为核心的热河行宫群。避暑山庄开始成为清帝北巡休憩的常住居留地。

因古文称春季打猎为“蒐”,夏季打猎为“苗”,秋季打猎为“狝”,冬季打猎为“狩”,故称秋狝。

因古文称春季打猎为“蒐”,夏季打猎为“苗”,秋季打猎为“狝”,冬季打猎为“狩”,故称秋狝。随着每年的北巡秋弥渐成常规,皇帝在热河不仅会在木兰围场行围,更在围场西岸的避暑山庄处理国家朝务大事,还需要接待或召见蒙藏等少数民族的王公贵族,甚至是外国访客。

避暑山庄普陀宗乘庙。图源.Pexels

避暑山庄普陀宗乘庙。图源.Pexels承德地区在清代气候舒适宜人,加之在燕山山脉北侧,可以阻挡南面而来的湿热空气,特别适合消暑避夏长住。

承德武烈河(热河)谷。图源.Pexels

承德武烈河(热河)谷。图源.Pexels皇帝每次北巡,都在夏初启程,在秋末返京。北巡期间都会在承德的避暑山庄和热河行宫驻留,少则三月,多则半年。既然皇帝都来这里了,众公卿勋贵自然也要跟着一起来,同时这么重要的地方也需要八旗劲旅驻防。就这样,承德陪都地位被实际承认,承德甚至可以说热河成为了帝国仅次于京师的重要之地。

避暑山庄正宫"澹泊敬诚"殿。图源.Pexels

避暑山庄正宫"澹泊敬诚"殿。图源.Pexels既成帝国陪都,承德原本单一的游牧经济根本无法满足城市兴起发展所产生的巨大需求,这倒使清廷一改以往的蒙疆禁绝政策,转而推行招民开垦、劝垦、限垦政策。招募、迁入大量来自内地的旗丁、汉人涌入热河进行垦荒种地,通过发展农耕经济,保证承德地区的物资供应。而很多游牧蒙民也在内地移民的影响下,也开始进行垦种或半垦种活动,原本的牧业区转变为了农牧共存、蒙汉共生、交错杂居的多经济区重合景象。同时手工业和商业火热兴起。热河地区不再是牛羊成群,遍地蒙古包的景象,反而是如同内地一般人民殷乂,物产充盈,闾阎栉比,原隰沃衍”。人口增长,经济发展使得热河地区的社会经济结构呈现出复杂多样的局面,热河地区原本单一的盟旗制度已经不能适应内地汉人迁入后的蒙汉杂居。为安置管理这些汉地流民,处理好蒙汉之间的矛盾纠纷以及事务,清廷首先以承德为中心,热河南部地区这里也是汉民聚集的地区,设置直隶厅,逐步移植内地的府州县管理方式。这时候的热河厅最只是单纯管理承德地区的民政,另有热河驻防总管、热河副都统负责木兰围场和热河行宫的军事防务。

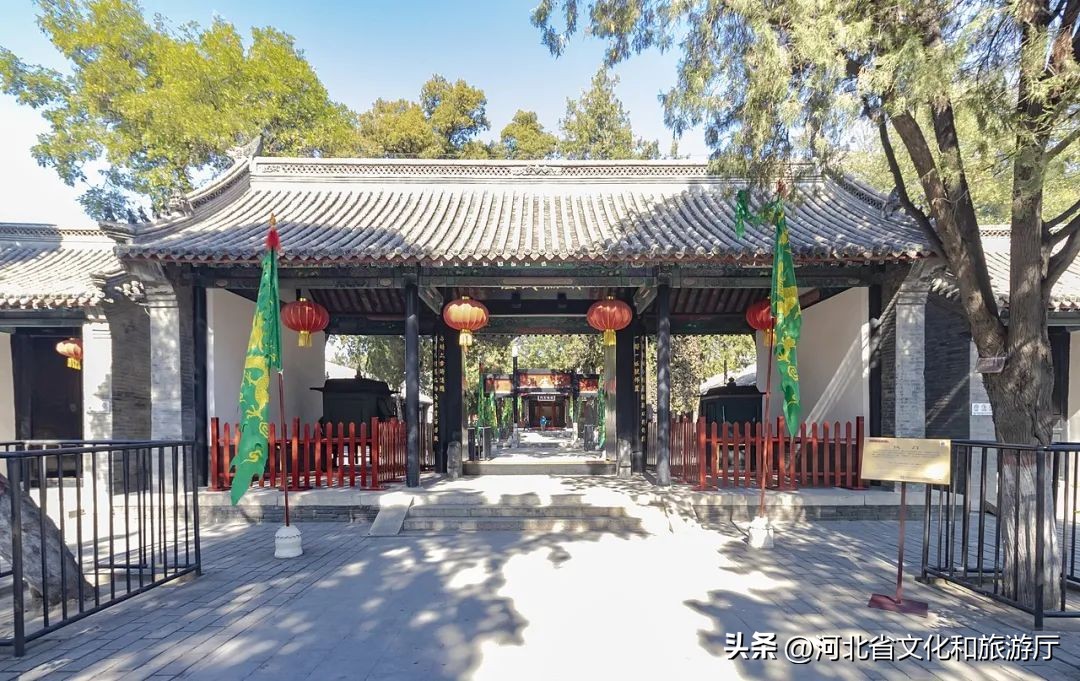

而后在乾隆四十三年(1778年),热河厅升为承德府,下辖一州五县,全面管辖承德地区。但热河其他地方内蒙古东二盟共十六旗、西勒图库伦喇嘛一旗,即蒙民聚居地汉人较少的地区,仍然是以盟旗管理蒙民,直属直隶总督。到了嘉庆年间,为了更好的统筹管理热河蒙汉两地,处理好蒙汉人民的日常事务,正式由热河都全面管理统辖热河地区所有的军政民事务。这里的热河地区并不只是承德府,还包括了上文所说诸盟旗。至此原本只是军事属性的热河都统,职能完全涵盖了整个热河地区的军政大权成为热河地区的最高军政长官,但热河都统要接受直隶总督的管理领导。说是热河都统由直隶总督管理,但热河地区地处长城以北地区,与直隶总督所在的大名府(今保定)正好是一头一尾,中间还隔着雄伟的长城。光是公文的日常往来就耗费了不少时间,更不要说遇到紧急突发事件的应对处理。何况热河是蒙汉杂居的地方,本身社会环境就远比直隶省内地要复杂的多,还有承德这帝国陪都所在。这些都间接导致了直隶总督名义上对热河的事务有着全方面的管理权,实际上都是鞭长莫及。热河事务基本上都有热河都统说一不二,最多是遵循程序上报给直隶总督。名为直隶总督所辖,实际上直接向皇帝负责。

而后在乾隆四十三年(1778年),热河厅升为承德府,下辖一州五县,全面管辖承德地区。但热河其他地方内蒙古东二盟共十六旗、西勒图库伦喇嘛一旗,即蒙民聚居地汉人较少的地区,仍然是以盟旗管理蒙民,直属直隶总督。到了嘉庆年间,为了更好的统筹管理热河蒙汉两地,处理好蒙汉人民的日常事务,正式由热河都全面管理统辖热河地区所有的军政民事务。这里的热河地区并不只是承德府,还包括了上文所说诸盟旗。至此原本只是军事属性的热河都统,职能完全涵盖了整个热河地区的军政大权成为热河地区的最高军政长官,但热河都统要接受直隶总督的管理领导。说是热河都统由直隶总督管理,但热河地区地处长城以北地区,与直隶总督所在的大名府(今保定)正好是一头一尾,中间还隔着雄伟的长城。光是公文的日常往来就耗费了不少时间,更不要说遇到紧急突发事件的应对处理。何况热河是蒙汉杂居的地方,本身社会环境就远比直隶省内地要复杂的多,还有承德这帝国陪都所在。这些都间接导致了直隶总督名义上对热河的事务有着全方面的管理权,实际上都是鞭长莫及。热河事务基本上都有热河都统说一不二,最多是遵循程序上报给直隶总督。名为直隶总督所辖,实际上直接向皇帝负责。

位于保定,我国现存唯一完整的清代省级衙署直隶总督署。图源.Pexels

位于保定,我国现存唯一完整的清代省级衙署直隶总督署。图源.Pexels边疆危机,设省的最初构想1911年10月10日,武昌城下一声枪响,推翻延续了两千年的封建帝制,也打破了中国政局最后的表面稳定,带来了混乱和一系列社会政治经济危机。沙俄借助这混乱之际,再度将毒手伸向我国北疆,煽动蒙古上层王公贵族叛乱,引发外蒙大规模全区域的“独立”叛乱。

外蒙古赛音诺颜部赛音诺颜旗札萨克和硕亲王那木囊苏伦在圣彼得堡与俄国上层。

外蒙古赛音诺颜部赛音诺颜旗札萨克和硕亲王那木囊苏伦在圣彼得堡与俄国上层。蒙古王公贵族对清廷的不满在晚清时期就已经出现,并不断积累。随着中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,蒙古社会内部存在的封建领主制社会基础和封建经济关系在资本主义的冲击下逐渐趋于瓦解,旧有的社会体系遭到破坏, 出现了殖民地、半殖民地性质的资本主义商品经济关系。晚清时期清朝统治阶层为了维护自身统治,使得清廷对于蒙地也多了分提防警惕,满蒙的宗藩关系面临断绝。在清廷倒下的那一刻,外蒙就在沙俄的挑唆和支持下掀起了一场名为“独立”的分离叛乱,并以狂风暴雨般的速度席卷了整个外蒙。外蒙叛乱分子先后侵占呼伦贝尔地区,搅动整个内蒙古地区政局动荡不得安宁。从1913年1月起, 叛乱政权连续不断地向内蒙古发动军事进攻,先后占据了昭盟北部、多伦、张家口以北、阴山北麓广大地区,可以说是大半个内蒙古都沦入敌手,热河地区也受到了波及。鉴于如此危急的形式,所有人不约而同地想到了同一个办法:那就是设省。边地设省看起来是给行政区划换个名字,实际上是清廷乃至民国时期知识精英们应对边疆危机,巩固边地的重要方式。最著名的案例就如台湾和新疆,在面对西方殖民者的入侵选择设省,不只是单纯把内地行省管理方式进行移植,更是借助这种方式强化了对边地的管理,也能够加强遍地人民对国家民族的认同感。早在光绪年间,随着沙俄对北疆入侵越发频繁,边疆大员对于热河、察哈尔、绥远改制设省的呼声日益强烈,但不知何种原因一直到清朝灭亡都没有实行。将这三地分别改制建省,不仅是当时巩固边疆、抵御外敌的需要,更是蒙疆内部的政治社会环境所致。热察绥三省的社会发展程度各有不同。热河地区因为有避暑山庄和木兰围场,是三省中开发最早的,也是内地化程度最高的。而察哈尔位居蒙中偏东,因走西口的缘故在清末也有大量内地汉人迁入,只是经济发展不如热河。绥远则处于今天的河套地区,经济发展弱且迁入的汉人较少。三省的情况不一就决定了三块地区只能独立建省。

到了清末新政,热河地区的各项新政规约都是按照内地行省规制实施。对于蒙古来说,设置省县,就是破坏掉盟旗和牧场,迫使他们无法从事放牧。同时清廷加大移民实边力度,积极设立官署,初步搭建了行省框架,但未能实现建省。民国初年,不少官员也积极推动热察绥建省,但碍于国内和地方都处于政局混乱,三地经济发展过于缓慢落后。三地即使建省,也不具备行省独立运作的条件,财政捉襟见肘,民生凋敝,社会矛盾繁杂激化。但外敌入侵,边疆危机严重,最终北洋政府将热察绥设立为三个特别行政区域来应对。1928年,南京国民政府通过二次北伐实现名义上统一,也将热察绥三地收入囊中。对于蒋介石来说,他的基本盘是江浙沪,而热察绥则在遥远的长城以北,多少有些遥远。为了树立起自己在北方的统治和威望,蒋介石采取了妥协性的策略,即争取热察绥地区汉人的支持,听取当地汉人大地主大商人的建议,将热察绥地区从特别区转变为省,推行县制。为什么汉人大地主大商人会热衷于此?原因无他,省县的铺开有助于这些大地主大商人在热河地区大规模圈地开垦,加强和巩固他们的政治、经济势力。

到了清末新政,热河地区的各项新政规约都是按照内地行省规制实施。对于蒙古来说,设置省县,就是破坏掉盟旗和牧场,迫使他们无法从事放牧。同时清廷加大移民实边力度,积极设立官署,初步搭建了行省框架,但未能实现建省。民国初年,不少官员也积极推动热察绥建省,但碍于国内和地方都处于政局混乱,三地经济发展过于缓慢落后。三地即使建省,也不具备行省独立运作的条件,财政捉襟见肘,民生凋敝,社会矛盾繁杂激化。但外敌入侵,边疆危机严重,最终北洋政府将热察绥设立为三个特别行政区域来应对。1928年,南京国民政府通过二次北伐实现名义上统一,也将热察绥三地收入囊中。对于蒋介石来说,他的基本盘是江浙沪,而热察绥则在遥远的长城以北,多少有些遥远。为了树立起自己在北方的统治和威望,蒋介石采取了妥协性的策略,即争取热察绥地区汉人的支持,听取当地汉人大地主大商人的建议,将热察绥地区从特别区转变为省,推行县制。为什么汉人大地主大商人会热衷于此?原因无他,省县的铺开有助于这些大地主大商人在热河地区大规模圈地开垦,加强和巩固他们的政治、经济势力。 蒋介石的基本盘在南方。图源.Pexels

蒋介石的基本盘在南方。图源.Pexels同时热察绥设省也有着地方军阀自己的算盘,通过设省就变相扩大了自己的地盘范围。就这样,热河特别行政区变成了热河省,军阀强行大规模设县,强逼蒙民将草场、牧场开放给汉人移民种垦,盟旗制度下的放牧地大部分都名存实亡,也进一步地加深了当地的矛盾。因而热察绥设省之后,三个省份立刻成为地方军阀争抢的对象,阎锡山、张学良先后控制热河。至于热河的平民百姓,不论是蒙族,还是汉族,都成为军阀搜刮压迫的鱼肉。建国后,新中国结合热河和整个内蒙古地区的社会实际,提出了“将内蒙古恢复为历史上的样貌”观点。1955年正式撤销热河省,原热河省的行政区域分别划入河北、内蒙古、辽宁。

曾经的热河省行政中心,今天的河北省承德市。图源.Pexels

曾经的热河省行政中心,今天的河北省承德市。图源.Pexels回顾热河的建省历史,实际上就是一部边疆地的内地化历程。热河从原本的北疆化外之地,在内外部因素的共同作用下不断内地化汉化,最终形成对中国的民族认同和历史认同,牢牢地成为了中国的一部分。(来源:地缘谷)