冀南一名城,历史翘楚雄。

纵横古驿道,政兵多倚重。

文明数千载,城池十余坑。

国都省市县,官署叠重重。

名闻冀鲁豫,三省界居中。

光耀身华丽,地名可佐证。

显者多名号,式微寡其称。

西周有菹台,后称沙麓峰。

土山水草美,穆王情独衷。

骑猎惊牾鹿,谐音赐山名。

春秋筑五鹿,史载第一城。

汉初元城县,建制旭日升。

魏国公子元,封邑因成名。

曹魏黄初年,升格郡阳平。

区域中心史,由此开新穹。

后燕分贵乡,王氏家族崇。

郡县昙花开,兴废太匆匆。

东魏贵乡县,始固得昌隆。

大名县前身,元城终怀中。

北周设魏州,衙凌贵乡境。

名超三百载,其势何峥嵘。

隋重孙庞战,境东县马陵。

炀帝凿运河,大名趋鼎鼎。

又唤武阳郡,朝灭短性命。

李唐振皇威,魏州日繁盛。

太白吟赞诗,狄公退胡兵。

地广河北道,冀省具雏型。

高宗换冀州,十载复原称。

明皇改魏郡,名存十七庚。

魏博镇崛起,天雄军生风。

田悦僭魏王,擅国叛朝廷。

登基大名府,据典避吉凶。

毕万封魏地,其后必大名。

名佳不奉官,闹剧演俄顷。

此场为铺垫,后世有回声。

魏州域名稳,五代走马灯。

言得其地者,天下可掌控。

枭雄李存勖,志继大唐宗。

后唐都魏州,此城誉东京。

州垣郭两县,贵乡与元城。

大小全在位,改名大举动。

州改兴唐府,元城县随名。

勖曾封晋王,贵乡广晋顶。

旋即迁洛阳,故地念初衷。

赐号为邺都,陪京不失宠。

唐亡迭后晋,域名不中听。

前朝已干翻,怎能再颂咏。

兴唐名俱废,广晋被巧用。

府名改广晋,元城归元城,

石晋命不长,后汉晃身影。

晋字碍口眼,改名立践行。

田氏老招牌,吉祥有前程。

朝花夕又拾,命名由汉廷。

大名府重现,大名县运鸿。

江山轮流做,地名留丹青。

大汉置元城,小汉定大名。

二名标热土,本是同根生。

逐鹿局势乱,眨眼到赵宋。

契丹兵南侵,拒辽升北京。

股肱今右辅,锁钥古天雄。

智赚玉麒麟,好汉三进攻。

陪都比魁首,水浒扬名声。

后汉命虽短,大名千年兴。

后周北宋金,沿至元明清。

治所路道府,总督冠三省。

直隶巡抚驻,省会排头兵。

民国废府制,道改冀南称。

专区也曾设,寇侵迷影踪。

红色解放区,两星耀黎明。

元朝合元城,县治在北峰。

祖制名做古,两千余高龄。

四年大名市,省内最先成。

县区两层级,试水保稳定。

如今大名县,瘦驼比马盈。

地名是宝库,撷要二十星。

个个有故事,件件史册中。

文化资源富,历史更厚重。

文物遗存多,保护加传承。

名城摘金桂,文旅亮前景。

旧容伴新貌,古域悦宾朋。

(杨达 于魏州书院)

2022.5.4

(凡160言,800字)

注:

菹台: 即沙麓山。2600多年以前,在大名境内自东北部向东南绵延起伏,水草丰美,风光秀丽。

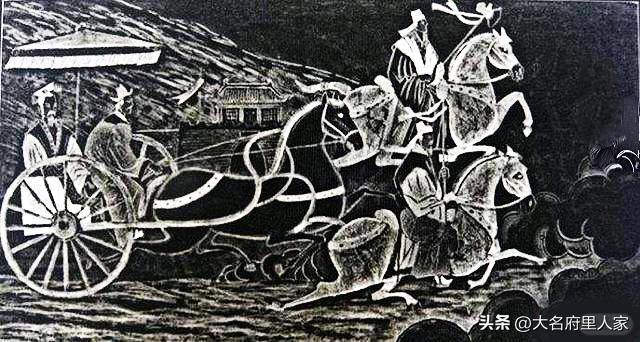

五鹿山: 周穆王在菹台狩猎,一只白鹿受惊,误撞在车驾上,惊慌而逃。后被众人围追抓获。穆王为纪念此事,赐山名为五鹿(牾鹿)。

五鹿城: 沙麓山耸立于太行山之东,是北方部落民族与中原活动区域的咽喉要塞,因此,公元前658年,齐桓公在此筑五鹿城控敌。

元城县: 战国时期,魏武侯在今大名县境域一块属地是公子元的食邑。汉高祖十二年(公元前195年) 建郡县时,因这一带曾是魏地,故设魏郡(治今临漳),又因大名曾是元的封地,建县名为元城,属魏郡。民国年间并入大名县。

阳平郡: 曹魏黄初二年(公元221年),以魏郡东部划阳平郡,郡治在元城县。

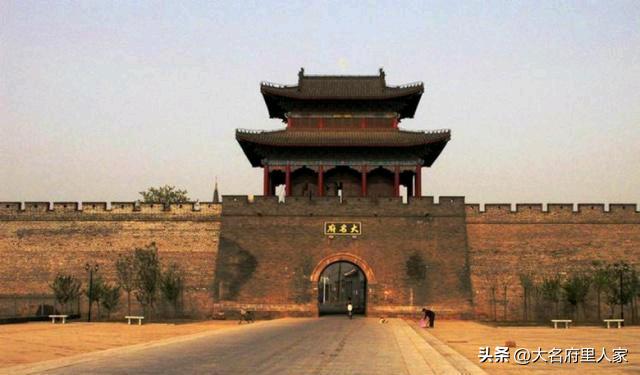

贵乡郡、县: 新朝皇帝王莽故里在元城县,其家族显赫一方,“家凡九侯五大司马,因以贵乡称之”。前燕建熙元年(360年),分元城县西南部建贵乡县,设贵乡郡。不久,俱废,仍并入元城县。北魏(497年)复置贵乡县,寻又废。当时贵乡郡、县治所在孔思集寺(今大街镇)。至东魏孝静帝天平二年(公元535年),又分馆陶、元城部分设贵乡县,县治所起初在古赵城(王莽城),位置大概在黄金堤包头村。公元578年,北周时,将贵乡县城又迁回孔思集寺,并分相州设魏州,把魏州治所设在了贵乡县城。此城历经北周、隋、唐、五代、宋(金)、元,一直到明初建文三年(1401年)水毁,历7朝823年。做过国都和道、路、府、州、郡、县多层级治所,此城见于史志记载的主要古今地名有:东京、邺都、北京、魏州、武阳、魏郡、魏博、天雄、兴唐、广晋、贵乡、大名等。现在以“大名府故城”为国家级重点文物保护单位。

武阳郡: 隋大业三年(607年)改魏州为武阳郡,辖十四县,境域大致在今冀鲁豫交界一带。唐武德四年(621年)复名魏州,名存14年。武阳郡在武水(今山东西)之阳因以为名。

运河: 指隋唐大运河。605年,隋炀帝命开凿大运河,以洛阳为中心,北到涿郡,南到余杭,连通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,总长2700公里。北线永济渠,沟通沁河、淇水、卫河,纵贯在中国最富饶的华北平原,使唐宋魏州大名府(即今故城)成为这一段最繁华的都市码头,促成了大名的鼎盛。

马陵县: 隋开皇六年(586),从元城县分出一部分,在战国时孙膑与庞娟马陵之战一带设马陵县,大业元年(605)废,存19年。

河北道: 唐贞观元年(627)置河北道,辖唐时黄河以北24州和安东都护府等地,相当于今北京、天津两市全部、河北大部、河南、山东两省北部、内蒙古东南、东北部、辽宁、吉林、黑龙江三省全部、俄罗斯远东的东南部及朝鲜、韩国等境域。治所在魏州(今大名县)。河北道使"河北"一词首为政区名称,是今河北省名称的由来,因此,大名也成为河北省第一省会。

冀州: 唐高宗龙朔二年(662)魏州与冀州地名互换了10年,州治仍在贵乡县城(今大名府故城)。唐咸亨三年(672)复名。

魏郡: 天宝元年(742)后, 魏州更名为魏郡 ,治所在今大名县(魏州大名府城遗址),至乾元元年(758)又恢复为魏州。魏郡的治所从西汉的邺城(今河北临漳)历经迁移安阳、大名,最终在唐朝定位于大名东北。其历史范围跨越今河南、河北、山东三省部分地区。

魏博镇: 唐朝设置的魏博节度使(天雄节度使)治地,辖魏州、博州、相州、贝州、卫州、澶州六州,隶属于唐代河北道。自唐末到五代割据,是河北三镇之首,所拥天雄军,兵强马壮,威震河朔。当时道、镇、州治所都在贵乡县城(今大名府故城)。

大名: 据《左传》、《史记·晋世家》记载:晋献公十六年(公元前661)率领太子申生和毕万等官员,兴兵灭掉了西南方的魏国(今山西省芮城北)等三个小国,就把魏国赐予毕万。占卜语是,“毕万之后必大。‘万’,盈数也!‘魏’,大名也!此是始赏天开之矣……今命之大以从盈数,其必有众。”意思是说,万是盈数,魏有大名,这样赏赐,是天开其福,毕万之后必然要兴旺起来。从此,“大名”二字就成了一个兴旺强大起来的吉词。田悦自立魏王,为取吉兆,就把魏州之名改成了“大名府”。

东郡股肱今右辅,北门锁钥古天雄: 宋真宗大中祥符元年(1008)十二月,命寇准知天雄军(即大名府,当时军政合一,天雄军和大名府互名)兼驻泊都部署,历五年时间。期间,他非常看重大名的战略位置,特意撰写了这幅大名府堂联,并成为千古府衙名联。

麒麟城: 1993年,大名县人大会通过决议,将大名嘉誉为“麒麟城”。

直鲁豫三省总督: 官名,即直隶、山东、河南三省总督。顺治五年(1648)置,驻大名。顺治十五年(1658)改为直隶巡抚,顺治十八年(1661)改为直隶总督, 仍驻大名。康熙三年(1664),仍设三省总督, 康熙八年再裁三省总督,并置直隶巡抚驻于保定。

冀南道: 民国二年(1913)1月,民国政府废府存道,改州为县。直隶省将全省分为渤海道、范阳道、冀南道、口北道等四道。冀南道辖原大名、广平、顺德三府及冀、赵二州共计38县,冀南道观察使先驻邢台,6月后移驻大名县,民国三年(1914),冀南道改为大名道,驻地、辖县不变。民国17年(1928),南京政府将直隶省改为河北省,撤大名道,辖县直属河北省。

大名专区: 1936年3月,国民党河北省政府设置3个行政专员区:尧山区、南宫区、大名区。大名区辖大名、南乐、肥乡、成安、磁县、广平、濮阳、清丰、东明、长垣十县。10月,将大名专区的濮阳、清丰、长垣、东明4县由划出,另设濮阳区。大名专区改辖大名、南乐、肥乡、成安、磁县、广平6县。1937年3月20日,将河北全省又划分为17个行政督察区,其中第十六行政督察专员公署驻大名县,辖大名、南乐、肥乡、广平、磁县、成安、曲周7县。县最后一次作为区域中心是民国时期的大名行政督察专员公署(即大名专区)1936年民国时期设立大名专区,辖13县,是大名历史上最后一个地级以上行政区划。1948年华北人民政府成立后,大名县属河北省邯郸专区。

元朝县: 民国三十四年(1945)3月,冀南解放区建立,由元城县和山东朝城县王奉、张鲁两区合置,以两县首字为名,设元朝县,县政府驻现在的大名北峰镇。民国三十八年(1949)8月撤销,原元城部分并入大名县,朝城两区划回。

大名市: 民国三十四年(1945)5月大名解放,为迅速医治战争创伤,稳定民众生活,并探讨和积累城市管理工作经验,根据时局特点、地理环境和大名独有的战略地位,于7月7日将大名县城及周边地带单独划出,建立了大名市(县级),实行县、市分治,同属冀南三专区。境域东至卫河,西至漳河,南至未店,北至十里铺约130个村(街),辖区面积近180平方公里,总人口约44000人。市委设在城内张小街,首任书记张力耕(大名城关镇人),后有李方炎、张亚平、孙连法三任书记。市委设组织部长、宣传部长、市委委员等职;市政府设在城内南大街。首任市长张越(馆陶县南馆陶镇人),后又有司枕亚、李瑞吾、孙行之三任市长。按照城市特点,把全市划为南城区、北城区、东北郊区、西南郊区四个区。各区设区委书记、区长等职。民国三十五年(1946),降大名市为县辖市。民国三十八年(1949)8月,改为城关区。