文/刘贤学;图/AI

怀柔水库中心有两座小岛,一南一北,一有名,一无名。南边小岛有名--钓鱼台。这一名称在明代《怀柔县志》中有记载。至于为什么叫钓鱼台,史书上没有说明。不过,钓鱼台是怀柔民间传说中年代最久的一处古迹,距今已有4000多年了。清代康熙年间的《怀柔县志·山川》中记载着“钓鱼台,在县西三里,俗传共工游息处”。“共工”是个什么人物呢?原来那是远古时代的“水官”(管理水务)名。舜时的共工居住在江淮一带,但他不安心管理水务,却想造反。于是舜派辛侯打败了共工,把他流放幽州。他“在前往今密云燕落寨的途中,路经今怀柔水库淹没的“钓鱼台”,共工被这里的青山绿水所吸引,久久不忍离去,游息了多日。”当然仅是个传说,但《尚书·尧典》却有共工被流放的明确记载:“流共于幽州”。

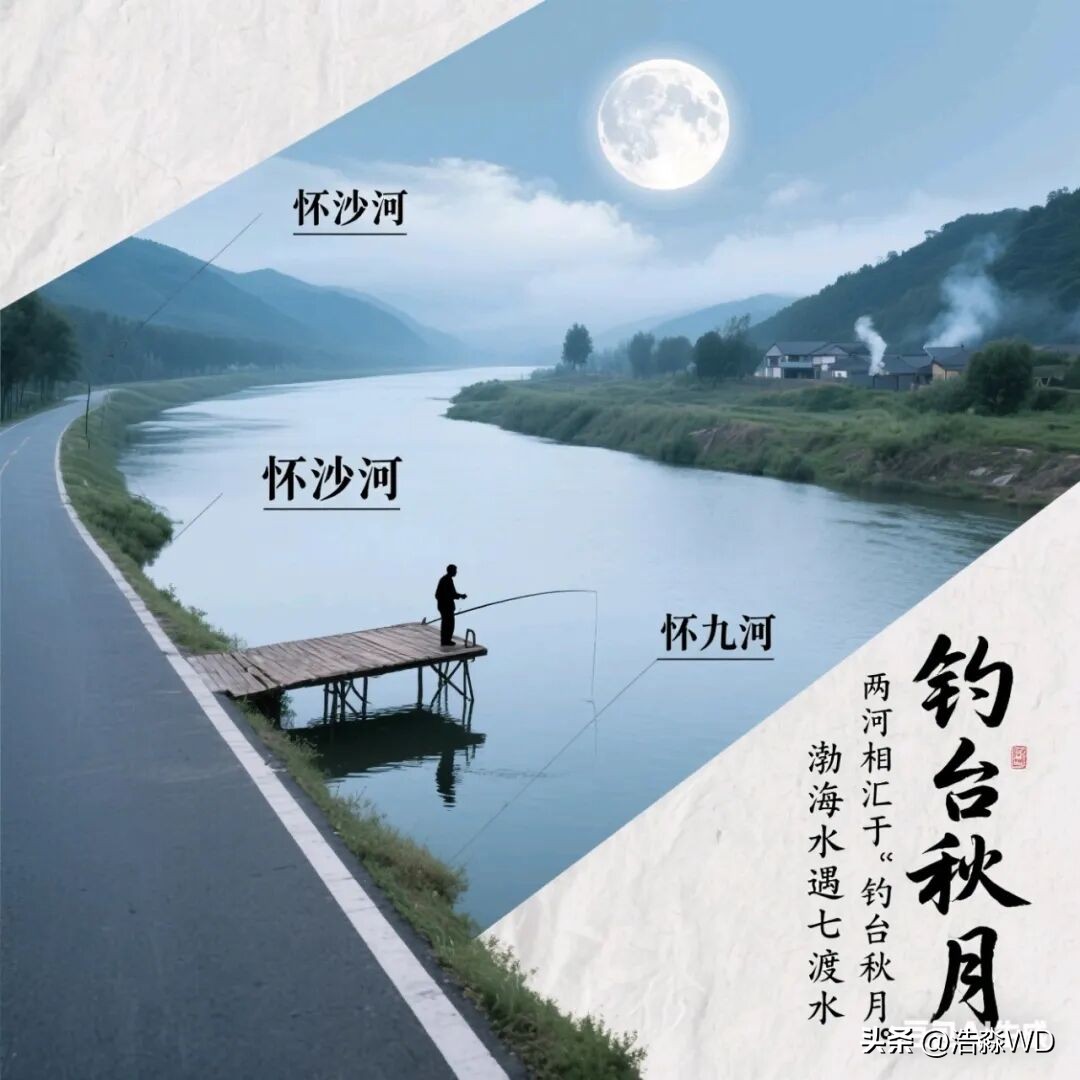

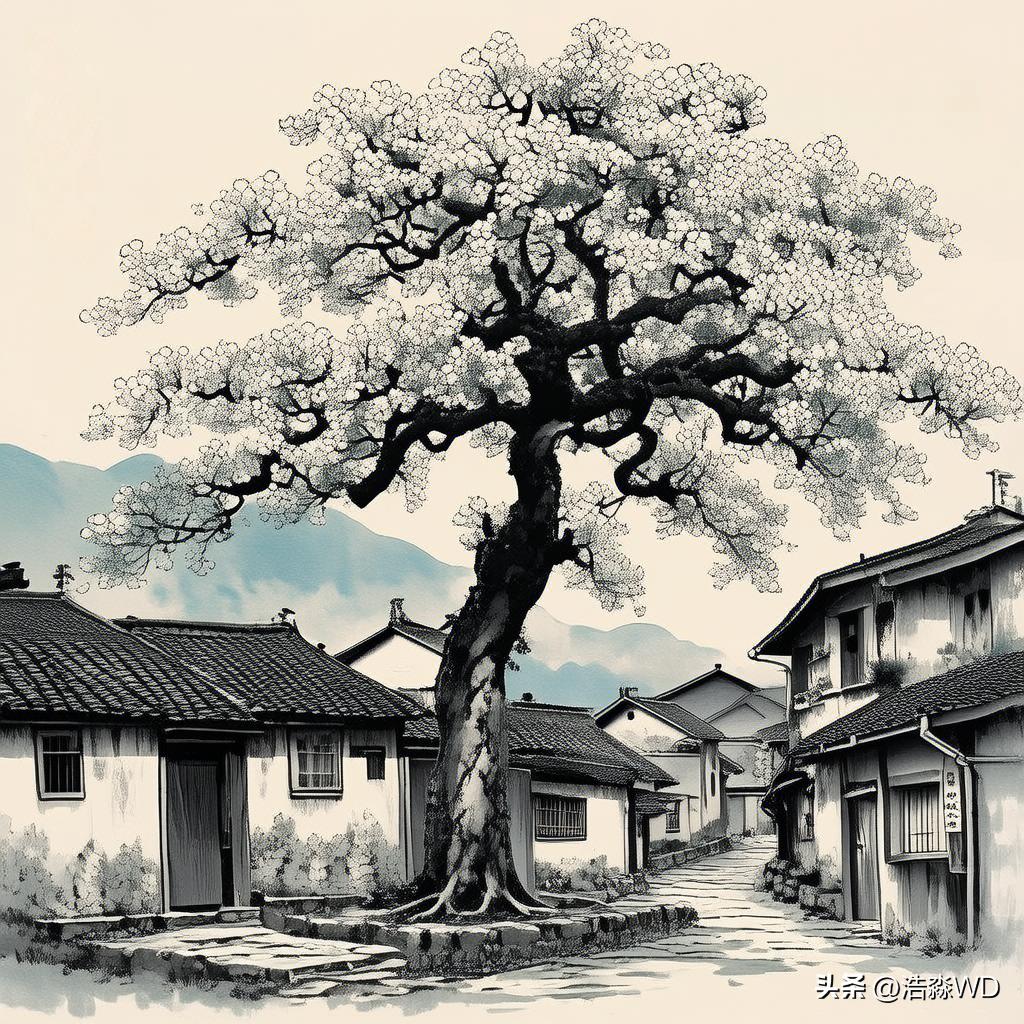

怀柔水库中心有两座小岛,一南一北,一有名,一无名。南边小岛有名--钓鱼台。这一名称在明代《怀柔县志》中有记载。至于为什么叫钓鱼台,史书上没有说明。不过,钓鱼台是怀柔民间传说中年代最久的一处古迹,距今已有4000多年了。清代康熙年间的《怀柔县志·山川》中记载着“钓鱼台,在县西三里,俗传共工游息处”。“共工”是个什么人物呢?原来那是远古时代的“水官”(管理水务)名。舜时的共工居住在江淮一带,但他不安心管理水务,却想造反。于是舜派辛侯打败了共工,把他流放幽州。他“在前往今密云燕落寨的途中,路经今怀柔水库淹没的“钓鱼台”,共工被这里的青山绿水所吸引,久久不忍离去,游息了多日。”当然仅是个传说,但《尚书·尧典》却有共工被流放的明确记载:“流共于幽州”。 ▲原钓鱼台村 山水形胜风景绝佳怀沙河(古名渤海水、朝鲤河)由潘各长西山北端蜿蜒向南,流过一个谷口(今水库北边小岛附近),与从潘各长西山南端流过来的怀九河(古名七渡水、黄花镇川河、九渡河、水谷河、黄颁水)在今南边小岛东侧相汇,之后径直向南奔泄而去。两河相汇后,今称怀河,清代康熙年间的地图上标注为“朝鲤河”;清光绪年间的地图上标“九渡河”;中华民国年地图上标为“七渡河”。其实“九渡河”、“七渡河”才是今怀九河正确的古称。而称”朝鲤河”是不对的。因为“朝鲤河”(怀柔水库以上至源头长29 公里)只是干流“七渡水”(怀柔水库以上至源头长69公里)的一条支流。然而在两河相汇点附近,是一片青山环抱的河谷平原。平原上河道纵横交错,水中洲渚点点,河岸上杨柳连片,一望无际,风光极为秀丽。

▲原钓鱼台村 山水形胜风景绝佳怀沙河(古名渤海水、朝鲤河)由潘各长西山北端蜿蜒向南,流过一个谷口(今水库北边小岛附近),与从潘各长西山南端流过来的怀九河(古名七渡水、黄花镇川河、九渡河、水谷河、黄颁水)在今南边小岛东侧相汇,之后径直向南奔泄而去。两河相汇后,今称怀河,清代康熙年间的地图上标注为“朝鲤河”;清光绪年间的地图上标“九渡河”;中华民国年地图上标为“七渡河”。其实“九渡河”、“七渡河”才是今怀九河正确的古称。而称”朝鲤河”是不对的。因为“朝鲤河”(怀柔水库以上至源头长29 公里)只是干流“七渡水”(怀柔水库以上至源头长69公里)的一条支流。然而在两河相汇点附近,是一片青山环抱的河谷平原。平原上河道纵横交错,水中洲渚点点,河岸上杨柳连片,一望无际,风光极为秀丽。

清《怀柔县志》就记说这一带“山水形胜,渚烟村树,仿佛江乡"——像江南水乡一样秀丽。明县志中记载着“怀柔八景”,其一便是“钓台秋月”——秋高气爽之夜,明亮的月光如银河泄地,一切景物都涂上一层迷离的柔光。钓鱼台附近,河水明亮,丛林如烟,山影幢幢,景色清幽,钓台高耸,恍如仙境。

清《怀柔县志》就记说这一带“山水形胜,渚烟村树,仿佛江乡"——像江南水乡一样秀丽。明县志中记载着“怀柔八景”,其一便是“钓台秋月”——秋高气爽之夜,明亮的月光如银河泄地,一切景物都涂上一层迷离的柔光。钓鱼台附近,河水明亮,丛林如烟,山影幢幢,景色清幽,钓台高耸,恍如仙境。

正是因为钓鱼台附近风光秀丽,清代康熙年间一位权倾朝野的大官才在此修建了一幢别墅。此人便是康熙皇帝生母孝康意皇后的弟弟、康熙孝懿仁皇后的父亲佟国维。这位康熙皇帝的舅舅兼岳父,官至“一等公、领侍卫内大臣、议政大臣”。▲佟国维与住民耕渔自乐钓鱼台佟国维在京做大官,他怎么会知道百里之外的钓鱼台风光秀丽呢?原来,他曾几次跟随康熙皇帝去承德避暑山庄。钓鱼台距离由峰山口向东的京承御道仅二里多地,抬头便见。佟国维早已谋划在心:告老致仕后,一定到那里修建别墅,颐养天年。康熙四十三年(1704年),佟国维辞掉了所有官职,在钓鱼台东的小山头下建起了一幢三进四合院。这就是清代《怀柔县志》所载“国舅佟公别业...因墅朴素,而山川环匝,有峥嵘之趣。”

正是因为钓鱼台附近风光秀丽,清代康熙年间一位权倾朝野的大官才在此修建了一幢别墅。此人便是康熙皇帝生母孝康意皇后的弟弟、康熙孝懿仁皇后的父亲佟国维。这位康熙皇帝的舅舅兼岳父,官至“一等公、领侍卫内大臣、议政大臣”。▲佟国维与住民耕渔自乐钓鱼台佟国维在京做大官,他怎么会知道百里之外的钓鱼台风光秀丽呢?原来,他曾几次跟随康熙皇帝去承德避暑山庄。钓鱼台距离由峰山口向东的京承御道仅二里多地,抬头便见。佟国维早已谋划在心:告老致仕后,一定到那里修建别墅,颐养天年。康熙四十三年(1704年),佟国维辞掉了所有官职,在钓鱼台东的小山头下建起了一幢三进四合院。这就是清代《怀柔县志》所载“国舅佟公别业...因墅朴素,而山川环匝,有峥嵘之趣。”

佟国维又在院子东南一处濒临河岸、杂树生花的土丘上建起一座四角茅亭。他常到那里观景、纳凉,并与“田夫野老较晴问雨,娓娓不倦,人亦忘其为勋贵大臣也”(清代《怀柔县志》)。“县志”中又说“庄西一井,水甚清寒,相传有龙居之。”由于别墅生活用水取自此井,所以佟国维倍加爱护,在井上盖了个小亭子,免进雨水、风沙。亭檐下挂一块小小的匾额,上边是佟国维亲笔写的“则灵”二字。这两个字取自唐代诗人刘禹锡的传世散文《陋室铭》中的名句“水不在深,有龙则灵”。并中不是“相传有龙居之”吗。

佟国维又在院子东南一处濒临河岸、杂树生花的土丘上建起一座四角茅亭。他常到那里观景、纳凉,并与“田夫野老较晴问雨,娓娓不倦,人亦忘其为勋贵大臣也”(清代《怀柔县志》)。“县志”中又说“庄西一井,水甚清寒,相传有龙居之。”由于别墅生活用水取自此井,所以佟国维倍加爱护,在井上盖了个小亭子,免进雨水、风沙。亭檐下挂一块小小的匾额,上边是佟国维亲笔写的“则灵”二字。这两个字取自唐代诗人刘禹锡的传世散文《陋室铭》中的名句“水不在深,有龙则灵”。并中不是“相传有龙居之”吗。

康熙五十八年(1719年),佟国维病逝于北京。 过了四年(雍正元年,1723年)雍正皇帝秋天从承德返回时,佟国维的儿子、原理藩院尚书隆科多来到了别墅。这位别墅的新主人比老主人声威更加显赫,他是孝懿仁皇后的弟弟、雍正皇帝的舅舅,是康熙病危时唯一奉诏的顾命大臣。康熙逝世后,由他招集诸皇子并宣读遗诏“传位于四子”。“四子”即胤祯,也就是后来的雍正皇帝。雍正登基后的第一道”上谕”,便是任命降科多和大学士马齐总理事务,授一等公、更部尚书、太子太保。然而好景不长,雍正五年(1727年),降科多便被雍正“永远禁锢” 于畅春园的三间小房中。不到一年,隆科多抑郁而死。建成仅24年的佟国维别墅也被拆掉了。

康熙五十八年(1719年),佟国维病逝于北京。 过了四年(雍正元年,1723年)雍正皇帝秋天从承德返回时,佟国维的儿子、原理藩院尚书隆科多来到了别墅。这位别墅的新主人比老主人声威更加显赫,他是孝懿仁皇后的弟弟、雍正皇帝的舅舅,是康熙病危时唯一奉诏的顾命大臣。康熙逝世后,由他招集诸皇子并宣读遗诏“传位于四子”。“四子”即胤祯,也就是后来的雍正皇帝。雍正登基后的第一道”上谕”,便是任命降科多和大学士马齐总理事务,授一等公、更部尚书、太子太保。然而好景不长,雍正五年(1727年),降科多便被雍正“永远禁锢” 于畅春园的三间小房中。不到一年,隆科多抑郁而死。建成仅24年的佟国维别墅也被拆掉了。 明朝洪武十三年,怀柔独立建县。由于元末连年战争,再加天灾逃亡,造成怀柔地区人烟稀少。明代万历年间,全县人口不足一万。120年后的清康照年间,仍不到两万人。明初怀柔虽已建县,但和不少县城一样“仅同村落”(《明史》),只有几十户人家(到清代康熙年间,县城才有百余户)。因此,像距县城仅二里多,风光十分秀丽的钓鱼台附近,明朝初年那里还荒无人烟。过了百十年,才有姓朱的人家在钓鱼台东的小山南侧(今国家登山训练基地南侧)建房落户。随着社会的日趋稳定,人口逐渐增加,遂以“共工”游息过的占钓鱼台为村名,这就是明代《怀柔县志》中所载的“钓鱼台庄”。过去,不论村庄大小,必建“五道庙”。“五道庙”是为死人服务的。 人死后,亲属要到“五道庙”哭嚎着烧纸上香,名曰“报庙”。次日晚上, 亲属再去“五道庙”烧纸上香“招魂”。钓鱼台庄的五道庙建于村西。到了清代康熙年间,佟国舅在五道庙西边的空地上建起了别墅, 24年后别墅被拆毁。但别墅中有一个姓朱的仆人看中了这里的山水风光,留了下来,成了钓鱼台庄另一户朱姓村民。此后,五道庙西边, 即别墅原址人家逐渐多了起了。这样,五道庙就不在“村西”,而在村子中间了。佟国维别墅虽然被毁,但他题字的“则灵”井还在,后来在“则灵” 井南侧四五尺高的土坎下(坎上曾有一道三尺多高的小墙),几户农民为浇灌菜地,合伙挖了一眼井。为了借点儿“龙”气,其实是为保障出水,他们几乎是紧贴着土坎,在“则灵”井南侧往下挖。挖到与“则灵”井同一水位时,果然清水涌出。有人用井绳测量过,两井的水位的确一点不差。由此,怀柔除了“五步三座桥”,又多了“三步两眼井”的佳话。

明朝洪武十三年,怀柔独立建县。由于元末连年战争,再加天灾逃亡,造成怀柔地区人烟稀少。明代万历年间,全县人口不足一万。120年后的清康照年间,仍不到两万人。明初怀柔虽已建县,但和不少县城一样“仅同村落”(《明史》),只有几十户人家(到清代康熙年间,县城才有百余户)。因此,像距县城仅二里多,风光十分秀丽的钓鱼台附近,明朝初年那里还荒无人烟。过了百十年,才有姓朱的人家在钓鱼台东的小山南侧(今国家登山训练基地南侧)建房落户。随着社会的日趋稳定,人口逐渐增加,遂以“共工”游息过的占钓鱼台为村名,这就是明代《怀柔县志》中所载的“钓鱼台庄”。过去,不论村庄大小,必建“五道庙”。“五道庙”是为死人服务的。 人死后,亲属要到“五道庙”哭嚎着烧纸上香,名曰“报庙”。次日晚上, 亲属再去“五道庙”烧纸上香“招魂”。钓鱼台庄的五道庙建于村西。到了清代康熙年间,佟国舅在五道庙西边的空地上建起了别墅, 24年后别墅被拆毁。但别墅中有一个姓朱的仆人看中了这里的山水风光,留了下来,成了钓鱼台庄另一户朱姓村民。此后,五道庙西边, 即别墅原址人家逐渐多了起了。这样,五道庙就不在“村西”,而在村子中间了。佟国维别墅虽然被毁,但他题字的“则灵”井还在,后来在“则灵” 井南侧四五尺高的土坎下(坎上曾有一道三尺多高的小墙),几户农民为浇灌菜地,合伙挖了一眼井。为了借点儿“龙”气,其实是为保障出水,他们几乎是紧贴着土坎,在“则灵”井南侧往下挖。挖到与“则灵”井同一水位时,果然清水涌出。有人用井绳测量过,两井的水位的确一点不差。由此,怀柔除了“五步三座桥”,又多了“三步两眼井”的佳话。

前一句是说初建的怀柔文庙泮池上,有并列的三座小石桥,三桥的宽度加起来不过五步(约8米)。后一句是说这两眼并和中间的隔墙加起来的不过三步(约5米)。佟国维在别墅休闲其间,他不再摆官架子,与民同乐,但毕竟是权倾朝野的大官。他的行止,他的住宅,少不了兵丁随从。钓鱼台庄的农民守着这样一位“多居”者,必然时时警惕、提心吊胆,不仅不能冒犯佟国维和他的下人,就连别墅周围的一草一木,恐怕也不敢擅动。

前一句是说初建的怀柔文庙泮池上,有并列的三座小石桥,三桥的宽度加起来不过五步(约8米)。后一句是说这两眼并和中间的隔墙加起来的不过三步(约5米)。佟国维在别墅休闲其间,他不再摆官架子,与民同乐,但毕竟是权倾朝野的大官。他的行止,他的住宅,少不了兵丁随从。钓鱼台庄的农民守着这样一位“多居”者,必然时时警惕、提心吊胆,不仅不能冒犯佟国维和他的下人,就连别墅周围的一草一木,恐怕也不敢擅动。

自从佟国维父子双双离去,别墅被毁,钓鱼庄的男女老少才算彻底松了一口气,心中那根时刻紧绷着的弦放松了,真正过上了踏踏实实,舒舒服服,桃源仙境一般的日子。旧志称钓鱼台庄为“桃源仙境”,丝毫也没有夸张的成分。这个小村享有得天独厚的地理位置和自然环境,在全县几百个村庄中,没有任何一个村庄能跟它相比。

自从佟国维父子双双离去,别墅被毁,钓鱼庄的男女老少才算彻底松了一口气,心中那根时刻紧绷着的弦放松了,真正过上了踏踏实实,舒舒服服,桃源仙境一般的日子。旧志称钓鱼台庄为“桃源仙境”,丝毫也没有夸张的成分。这个小村享有得天独厚的地理位置和自然环境,在全县几百个村庄中,没有任何一个村庄能跟它相比。 第一,山环水匝,风光秀丽。位于两河交汇之处的钓鱼台庄,难道就没有洪水威胁吗?除了民国二十八年大水淹了地势较低的几户,自明朝中叶建村以来,还真没闹过水灾。原因是村庄往南是望不到边际的大平原,而且地势越往南越低。两河汇流后,其水量再大,也可毫无阻挡地往南奔流而去,决不会在钓鱼台庄附近聚积、上涨。

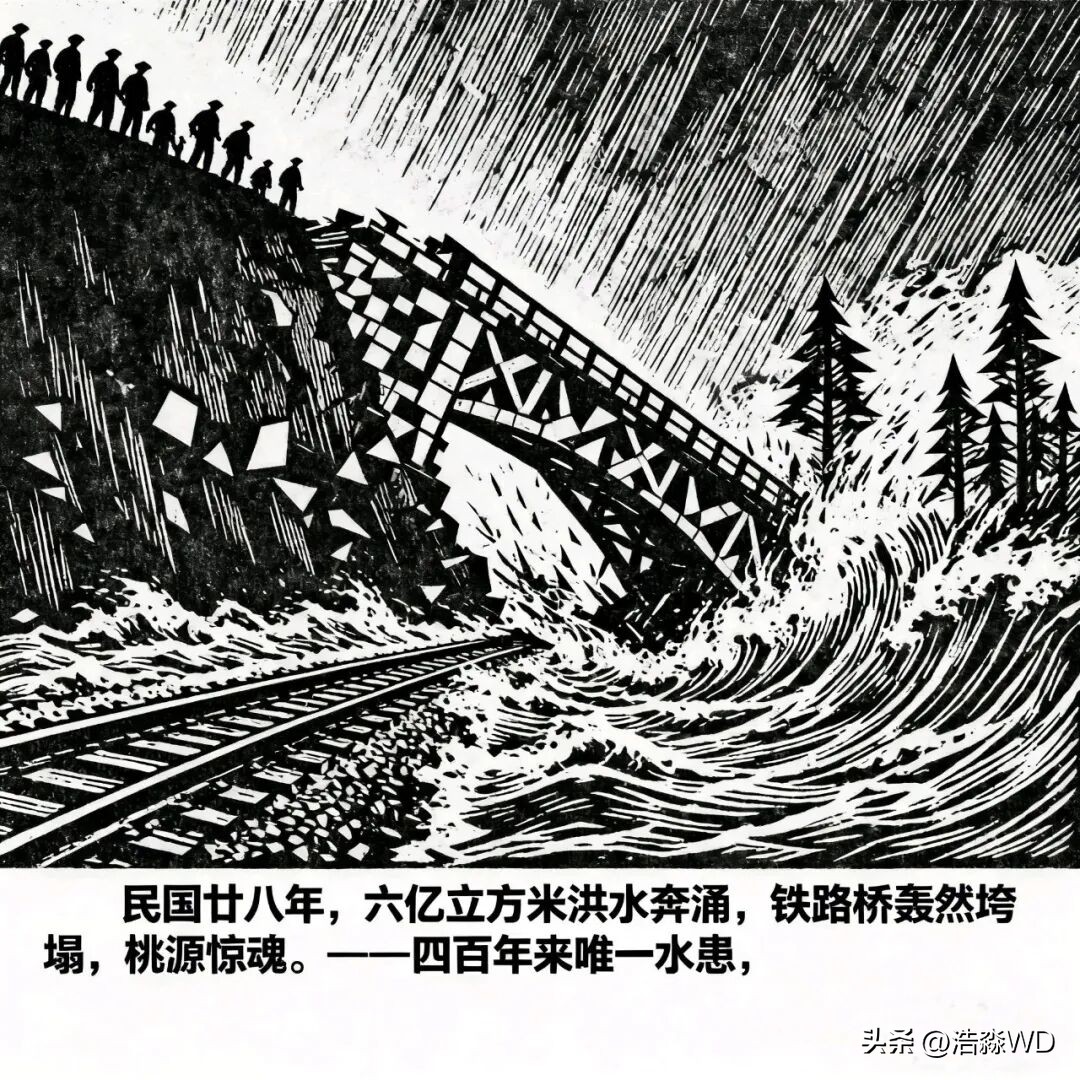

第一,山环水匝,风光秀丽。位于两河交汇之处的钓鱼台庄,难道就没有洪水威胁吗?除了民国二十八年大水淹了地势较低的几户,自明朝中叶建村以来,还真没闹过水灾。原因是村庄往南是望不到边际的大平原,而且地势越往南越低。两河汇流后,其水量再大,也可毫无阻挡地往南奔流而去,决不会在钓鱼台庄附近聚积、上涨。 民国二十八年,河北北部及西部连降暴雨,仅七渡水和渤海水在六月初八、初九两天就下泄六亿多立方米的洪水(相当于今天五座怀柔水库的蓄水量)。

民国二十八年,河北北部及西部连降暴雨,仅七渡水和渤海水在六月初八、初九两天就下泄六亿多立方米的洪水(相当于今天五座怀柔水库的蓄水量)。 当时如果在村南没有京承铁路(距村三里),钓鱼台庄仍会安然无恙。可是日本人在1938年仓促修建了这个铁路,跨怀河桥梁全是用密集的枕木垛搭而成。狂奔而来的大水,挟带着大量连根拔起的树木,把桥空完全堵死。于是水位迅速上涨,钓鱼台村边几户的院子、屋里进了水,村民站在高处向南望,浊浪连天,无边无际,人人胆寒。正当万分焦急之际,大桥不堪重负,终于被10多米高的“水墙”轰然冲垮,水位迅速下降,很快退出了屋和院子。

当时如果在村南没有京承铁路(距村三里),钓鱼台庄仍会安然无恙。可是日本人在1938年仓促修建了这个铁路,跨怀河桥梁全是用密集的枕木垛搭而成。狂奔而来的大水,挟带着大量连根拔起的树木,把桥空完全堵死。于是水位迅速上涨,钓鱼台村边几户的院子、屋里进了水,村民站在高处向南望,浊浪连天,无边无际,人人胆寒。正当万分焦急之际,大桥不堪重负,终于被10多米高的“水墙”轰然冲垮,水位迅速下降,很快退出了屋和院子。

第二,紧邻县城,交通便捷。钓鱼台庄这样一个依山傍水风景绝佳之地,距怀柔县城不到三里。村民一袋烟工夫,就可以到县城购物、 庙会。道路是出村向东,越过一个叫“石门”的小山梁(今二号副坝处), 径直向东即到县城西门。所谓“石门”,其实是玉泉山(俗称担子山)东坡下(今靶场)约有五六十亩一片大坟茔地的大门。坟地外围筑有高大的石墙,在西南小山梁上建有大石门一座。大门由三块各两米多长的大石条构成;左右各立一块,上边顶一块。过往的钓鱼台庄人,均须从石门前经过在交通方面,钓鱼台庄还有一大便利:村南二里就是京承御道上的西大桥。该桥“十空,水大则空递增”,“怀柔无木场,故每遇搭桥须往密云、顺义木场租赁。”由于“御道”非同小可,“为防不时之需,不致临期有误,平时总要租赁些木材以做准备。 第三,天赐宝地,物产丰饶。俗云“靠山吃山,靠水吃水”,钧鱼台庄可谓两利兼得。水产方面,清代《怀柔县志·物产》载“钓鱼台以西水多鱼虾.....七八月河蟹大上,徒手拾取。鲫鱼大者径尺,味胜滚鳞。渔者得之,辄至怀城市卖,遂称‘怀鲫’。又黄花子鱼,四五月间,孕子满腹, 味犹美。”再说山产。距村不到一里的潘各长西山,漫山遍野生长着梨、桃、 杏、山楂等果树。七八月,水果陆续成熟,村民采摘自食或上市。山上还有木耳、蘑菇及多种别具风味的野菜,如山葱、山韭菜等。农民日常生活资料,“吃、烧”为首。“烧”即柴禾。钓鱼台庄农民从来没有缺柴之愁。他们不需上山,河滩上有一望无际的杨柳树,不必上树砍伐,落枝干权捡也捡不完。钓鱼台庄的农田主要有四大片:村东南西大河东岸至龙王山下; 村西七渡水北岸至潘各长西山南端;村西南七渡水南岸密林边缘;村北小山后至杨各长村南。四片土地共有一千余亩,即使广种薄收,粮食也富富有余。第四,闭塞幽静,绝少干扰。由于河流的阻隔,与钓鱼台庄相邻的村庄,如东庄、杨各长等与钓鱼台庄几无道路可通,这就使约鱼合庄成为距县咫尺但又远离尘世的桃源仙境。孔子曰:“仁者乐山,智者乐水”,是说山水环境对人的性情会产生深刻的影响。钓鱼合人世代生活在这样一个山水俱佳、与世无争的优越自然环境中,自然会形成淳朴诚实又机警灵巧的性格与才智。 据传,钓鱼台庄在清朝初年出过一位技艺高超的朱姓泥塑艺人, 听塑佛像活灵活现,生动传神,在北京地区声望极高。泥塑佛像,要先用柏木打制躯干和四肢,之后再缠麻、塑泥、彩绘。所用之泥要细腻的“澄浆泥”,再掺人经泡、打、搅成粥状的“毛边纸”,以防止泥塑干裂。 泥塑艺人有个严格的“行规”:决不允偷看别人的泥塑过程(每人的工作场地均用苇席围起来)。此外,还有个传说:谁偷看了,当塑造鬼怪时,鬼怪就会与偷看者一模一样。朱姓艺人每当彩绘完工,择吉日拆席之时,都会人山人海争相观看。同行们均称,朱的技艺是神传授的,肉眼凡胎者休想学到手。▲钓鱼台村在大义在前另辟天地到1948年底解放时,钓鱼台全村共50余户(其中朱姓40余户), 160多口人。在城关乡20多个村庄中,户数倒数第三,是个不大的村子。1949年1月,县委在钓鱼台和杨宋庄两处分别召开了农民代表会。 钓鱼合会议的代表来自三区和四区,每村3至5名农民积极分子代表参加会议。代表们主要学习了1947年10月10日中共中央颁发的《中国土地法大纲》,掌握土改政策。会议结束后,钓鱼台代表按照县委统一部署,召开了群众大会,宣传讲解《中国土地法大纲》,同时建立了贫雇农小组,并以此为核心吸收中农代表成立了农会。土改中,钓鱼台村没有地主,只有一户富农,其余全为中农、下中农、贫衣。1953年,全国开始实施第一个五年建设计划。北京作为首都,前所未有的大规模基本建设开始了。建设需要沙石料。今称的怀九、怀沙两河在千万年来在两河相汇之地淤积了大量洁净的沙石料。钓鱼台人迎来了一个以资源致富新时期。1953~1957年初级社、高级社时,劳动日值高达五六元,在城关乡独占鳌头,在全县也是少见的。只是,钓鱼台人万万没想到,建村已有四百余年的桃源仙境钓鱼合庄,就要从地图上消失了!1957年冬,河北省决定在钓鱼台村南不足二里的地方修筑大坝, 建设怀柔水库。水库蓄水后,钓鱼台村将全部淹没于水下--全村必须整体搬迁!村干部是在1958年春节前五天的1月13日得到上级通知的。为了避免百姓惊慌,过不好节,干部们相约“守口如瓶”, 过节后再宣布搬迁的决定。然而,搬迁也包括干部自己。为了大局,他们只能把“惊慌”深埋在自己的心底,强装镇静。由于时间紧迫,搬迁任务巨大,正月初五(1958年1月22日),村干部立即召开全体村民大会,宣布了上级决定:因修建怀柔水库,钓鱼台全村搬迁!干部们反复讲解修建水库对于免除下游数百万人民的水灾威胁,可灌溉怀柔、顺义、通州三县上百万亩土地的重大意义,大家要深明大义、顾全大局、小家服从大家……

第二,紧邻县城,交通便捷。钓鱼台庄这样一个依山傍水风景绝佳之地,距怀柔县城不到三里。村民一袋烟工夫,就可以到县城购物、 庙会。道路是出村向东,越过一个叫“石门”的小山梁(今二号副坝处), 径直向东即到县城西门。所谓“石门”,其实是玉泉山(俗称担子山)东坡下(今靶场)约有五六十亩一片大坟茔地的大门。坟地外围筑有高大的石墙,在西南小山梁上建有大石门一座。大门由三块各两米多长的大石条构成;左右各立一块,上边顶一块。过往的钓鱼台庄人,均须从石门前经过在交通方面,钓鱼台庄还有一大便利:村南二里就是京承御道上的西大桥。该桥“十空,水大则空递增”,“怀柔无木场,故每遇搭桥须往密云、顺义木场租赁。”由于“御道”非同小可,“为防不时之需,不致临期有误,平时总要租赁些木材以做准备。 第三,天赐宝地,物产丰饶。俗云“靠山吃山,靠水吃水”,钧鱼台庄可谓两利兼得。水产方面,清代《怀柔县志·物产》载“钓鱼台以西水多鱼虾.....七八月河蟹大上,徒手拾取。鲫鱼大者径尺,味胜滚鳞。渔者得之,辄至怀城市卖,遂称‘怀鲫’。又黄花子鱼,四五月间,孕子满腹, 味犹美。”再说山产。距村不到一里的潘各长西山,漫山遍野生长着梨、桃、 杏、山楂等果树。七八月,水果陆续成熟,村民采摘自食或上市。山上还有木耳、蘑菇及多种别具风味的野菜,如山葱、山韭菜等。农民日常生活资料,“吃、烧”为首。“烧”即柴禾。钓鱼台庄农民从来没有缺柴之愁。他们不需上山,河滩上有一望无际的杨柳树,不必上树砍伐,落枝干权捡也捡不完。钓鱼台庄的农田主要有四大片:村东南西大河东岸至龙王山下; 村西七渡水北岸至潘各长西山南端;村西南七渡水南岸密林边缘;村北小山后至杨各长村南。四片土地共有一千余亩,即使广种薄收,粮食也富富有余。第四,闭塞幽静,绝少干扰。由于河流的阻隔,与钓鱼台庄相邻的村庄,如东庄、杨各长等与钓鱼台庄几无道路可通,这就使约鱼合庄成为距县咫尺但又远离尘世的桃源仙境。孔子曰:“仁者乐山,智者乐水”,是说山水环境对人的性情会产生深刻的影响。钓鱼合人世代生活在这样一个山水俱佳、与世无争的优越自然环境中,自然会形成淳朴诚实又机警灵巧的性格与才智。 据传,钓鱼台庄在清朝初年出过一位技艺高超的朱姓泥塑艺人, 听塑佛像活灵活现,生动传神,在北京地区声望极高。泥塑佛像,要先用柏木打制躯干和四肢,之后再缠麻、塑泥、彩绘。所用之泥要细腻的“澄浆泥”,再掺人经泡、打、搅成粥状的“毛边纸”,以防止泥塑干裂。 泥塑艺人有个严格的“行规”:决不允偷看别人的泥塑过程(每人的工作场地均用苇席围起来)。此外,还有个传说:谁偷看了,当塑造鬼怪时,鬼怪就会与偷看者一模一样。朱姓艺人每当彩绘完工,择吉日拆席之时,都会人山人海争相观看。同行们均称,朱的技艺是神传授的,肉眼凡胎者休想学到手。▲钓鱼台村在大义在前另辟天地到1948年底解放时,钓鱼台全村共50余户(其中朱姓40余户), 160多口人。在城关乡20多个村庄中,户数倒数第三,是个不大的村子。1949年1月,县委在钓鱼台和杨宋庄两处分别召开了农民代表会。 钓鱼合会议的代表来自三区和四区,每村3至5名农民积极分子代表参加会议。代表们主要学习了1947年10月10日中共中央颁发的《中国土地法大纲》,掌握土改政策。会议结束后,钓鱼台代表按照县委统一部署,召开了群众大会,宣传讲解《中国土地法大纲》,同时建立了贫雇农小组,并以此为核心吸收中农代表成立了农会。土改中,钓鱼台村没有地主,只有一户富农,其余全为中农、下中农、贫衣。1953年,全国开始实施第一个五年建设计划。北京作为首都,前所未有的大规模基本建设开始了。建设需要沙石料。今称的怀九、怀沙两河在千万年来在两河相汇之地淤积了大量洁净的沙石料。钓鱼台人迎来了一个以资源致富新时期。1953~1957年初级社、高级社时,劳动日值高达五六元,在城关乡独占鳌头,在全县也是少见的。只是,钓鱼台人万万没想到,建村已有四百余年的桃源仙境钓鱼合庄,就要从地图上消失了!1957年冬,河北省决定在钓鱼台村南不足二里的地方修筑大坝, 建设怀柔水库。水库蓄水后,钓鱼台村将全部淹没于水下--全村必须整体搬迁!村干部是在1958年春节前五天的1月13日得到上级通知的。为了避免百姓惊慌,过不好节,干部们相约“守口如瓶”, 过节后再宣布搬迁的决定。然而,搬迁也包括干部自己。为了大局,他们只能把“惊慌”深埋在自己的心底,强装镇静。由于时间紧迫,搬迁任务巨大,正月初五(1958年1月22日),村干部立即召开全体村民大会,宣布了上级决定:因修建怀柔水库,钓鱼台全村搬迁!干部们反复讲解修建水库对于免除下游数百万人民的水灾威胁,可灌溉怀柔、顺义、通州三县上百万亩土地的重大意义,大家要深明大义、顾全大局、小家服从大家……

听到搬迁消息后,钓鱼台村这个平静了四百多年的桃源仙境不再平静,人们惊慌无措,焦虑万分。“穷家难舍,热土难离”,世代生息繁衍之所就要离开了,世代居住的老屋就要拆迁了!摸黑转几圈也迷不了路的河滩、树林、菜园、街巷就要全部沉于水底了!将要往哪里搬?是远是近?耕地怎样?邻居如何?烧柴咋办?一个个问题塞满了人们的脑袋。 渐渐地,人们清醒过来了:修水库好处太大了,那是关系到儿百万人、 几百万亩土地的大事!相比之下,村子搬迁再难也是小难,小难要让大难,搬吧。全村66户,大搬迁以村中的五道庙为界:庙西居住的一律搬到下同,庙东居住的一律搬到东关,暂住民房,不交房租。家中劳动力多的, 动作迅速,不但拆得快,运走砖瓦木料快,第二年就在下园或东关空地上盖起了属于自己的新房。1958年秋天,全国进人人民公社化、大跃进的特殊时期。全社是一家,吃饭不花钱,干活有人派。没来得及盖房的.人,砖瓦木料都被“共产风”刮进了大公社,没了。1959年,不知为什么,上级又下命令:钓鱼合人全部搬到石厂村, 已经盖了房的,把房扔下,必须搬走!这一突变,使那些没了砖瓦木料的人反而庆幸自己“幸亏没盖房”!没想到,两年后(1962年),政府出钱给水库搬迁户选址盖“排子房”。钓鱼台村选在下园村西北的一块土丘上,很快就建起了排排新房。原来在下园、东关盖了房的,还回原房居住。三十来户没房的,一律住进了“排子房”。经历了三次大搬迁的钓鱼合人,从此分三地安家立业,开始了较为稳定的新生活。钓鱼台新村群众,踏上了辛苦创业的艰难之路。1962年,大跃进、共产风早已烟消云散。公社核算改为大队核算, 再改为生产队核算。同时,允许社员小片开荒,划分了自留地,自己可以养猪养鸡了,自己可以弄几个零钱花了。 城关公社给钓鱼台村新拨两块耕地:村西一块在今体委操场附近,村东一块在火车站东边的渔场路南。两块地离家均在四五里以上, 为了减少往返奔波,不论男女老少,下地干活都要带干粮,中午不回家。早下地,晚收工,两头不见太阳,苦干苦拽地在贫困中挣扎。1976 年,钓鱼台村人均一年收人只有105元,一天合两毛八分钱。生活再艰难,条件再艰苦,也得满怀希望地生活下去。人们坚信, 历史不会倒退,日子一定会一天天好起来!文革后期和改革开放初期,迫切需要在经济上翻身的钓鱼台人, 以自己的聪明才智,先后办起了瓜子厂、汽修厂、刹车片厂、有色金属铸造厂、砖厂、陶瓷厂、服装厂...到2000年,钓鱼台人均收入已达6367元,是“文革”结束的1976年的60倍。21世纪初,随着怀柔城市化步伐的加快,已属城区的钓鱼台村附近高楼耸立,成为全城最大的住宅小区--金台园。有四百多年建村史的钓鱼台村,已经完全融进现代化的怀柔新城中心区了。

听到搬迁消息后,钓鱼台村这个平静了四百多年的桃源仙境不再平静,人们惊慌无措,焦虑万分。“穷家难舍,热土难离”,世代生息繁衍之所就要离开了,世代居住的老屋就要拆迁了!摸黑转几圈也迷不了路的河滩、树林、菜园、街巷就要全部沉于水底了!将要往哪里搬?是远是近?耕地怎样?邻居如何?烧柴咋办?一个个问题塞满了人们的脑袋。 渐渐地,人们清醒过来了:修水库好处太大了,那是关系到儿百万人、 几百万亩土地的大事!相比之下,村子搬迁再难也是小难,小难要让大难,搬吧。全村66户,大搬迁以村中的五道庙为界:庙西居住的一律搬到下同,庙东居住的一律搬到东关,暂住民房,不交房租。家中劳动力多的, 动作迅速,不但拆得快,运走砖瓦木料快,第二年就在下园或东关空地上盖起了属于自己的新房。1958年秋天,全国进人人民公社化、大跃进的特殊时期。全社是一家,吃饭不花钱,干活有人派。没来得及盖房的.人,砖瓦木料都被“共产风”刮进了大公社,没了。1959年,不知为什么,上级又下命令:钓鱼合人全部搬到石厂村, 已经盖了房的,把房扔下,必须搬走!这一突变,使那些没了砖瓦木料的人反而庆幸自己“幸亏没盖房”!没想到,两年后(1962年),政府出钱给水库搬迁户选址盖“排子房”。钓鱼台村选在下园村西北的一块土丘上,很快就建起了排排新房。原来在下园、东关盖了房的,还回原房居住。三十来户没房的,一律住进了“排子房”。经历了三次大搬迁的钓鱼合人,从此分三地安家立业,开始了较为稳定的新生活。钓鱼台新村群众,踏上了辛苦创业的艰难之路。1962年,大跃进、共产风早已烟消云散。公社核算改为大队核算, 再改为生产队核算。同时,允许社员小片开荒,划分了自留地,自己可以养猪养鸡了,自己可以弄几个零钱花了。 城关公社给钓鱼台村新拨两块耕地:村西一块在今体委操场附近,村东一块在火车站东边的渔场路南。两块地离家均在四五里以上, 为了减少往返奔波,不论男女老少,下地干活都要带干粮,中午不回家。早下地,晚收工,两头不见太阳,苦干苦拽地在贫困中挣扎。1976 年,钓鱼台村人均一年收人只有105元,一天合两毛八分钱。生活再艰难,条件再艰苦,也得满怀希望地生活下去。人们坚信, 历史不会倒退,日子一定会一天天好起来!文革后期和改革开放初期,迫切需要在经济上翻身的钓鱼台人, 以自己的聪明才智,先后办起了瓜子厂、汽修厂、刹车片厂、有色金属铸造厂、砖厂、陶瓷厂、服装厂...到2000年,钓鱼台人均收入已达6367元,是“文革”结束的1976年的60倍。21世纪初,随着怀柔城市化步伐的加快,已属城区的钓鱼台村附近高楼耸立,成为全城最大的住宅小区--金台园。有四百多年建村史的钓鱼台村,已经完全融进现代化的怀柔新城中心区了。