你坐飞机时,趴在窗户上向外看的时候有没有发现,窗户底部竟然有个小孔。

这小孔干啥用的?你这么爱思考,肯定也查过。很多视频都告诉你小孔的作用是平衡气压,但为什么要平衡,怎么平衡,你肯定看的一脸懵逼。我也带着一脸懵逼,查了半天资料,真是辛苦我了。下面把学到的知识给各位观众老爷汇报,以后坐飞机再也不怕和邻座的妹子冷场了。首先,初中你就学了,海拔越高,温度越低,气压也越低。在飞机巡航的大约万米高空,气压只相当于地面的30%,气温也低到了零下三四十度。这个环境,高年级的体育生都害怕。而机舱里面,那气温怎么着也有个20度。你想想啊,这内外温差那么老大,会发生什么?如果想不到,你冬天坐过车吧,无论是汽车还是高铁,是不是经常看到车内的窗户表面有很多水?让人难受。

为啥会有水呢?因为窗户它凉,车里面的水蒸气遇冷液化。那窗户为啥凉呢?因为玻璃的导热系数高,说人话就是不隔热。汽车高铁呗,有点水你擦擦就行了。但是在飞机上就不好了,水滋呼啦的不光不好看,还会导致内饰吸水,飞机更重更费油,甚至腐蚀机身。咋解决呢?从源头下手,让窗户更加隔热。窗户的材质看着像玻璃,其实它不是玻璃,而是丙烯酸树脂,也就是亚克力板。导热系数其实挺小的,只有大概0.18w/mk,比玻璃的0.96小多了。

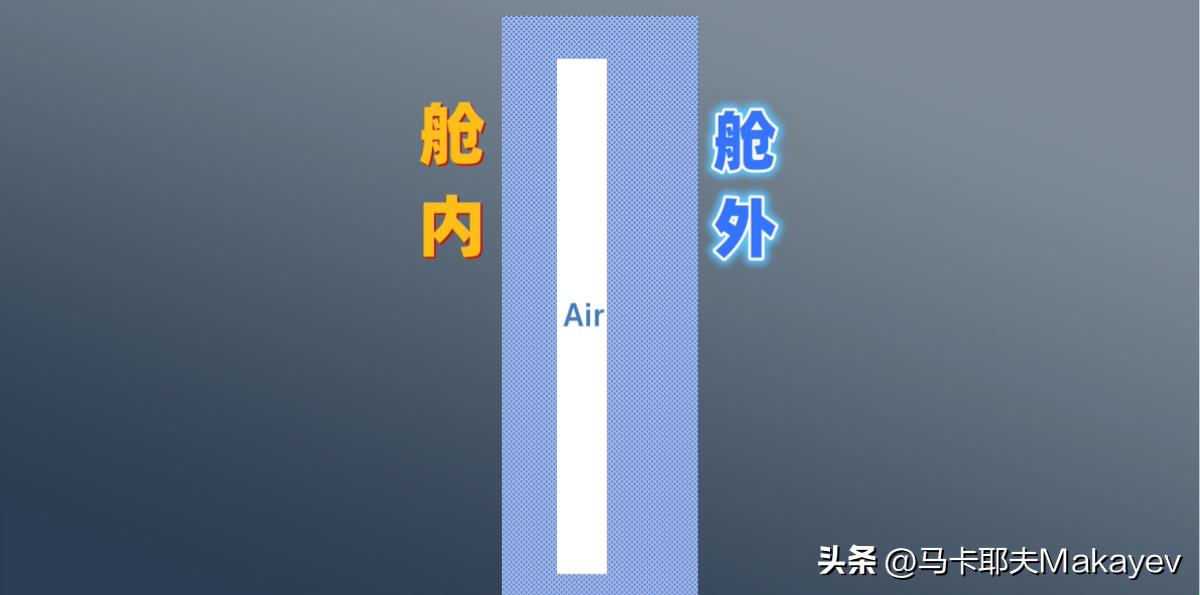

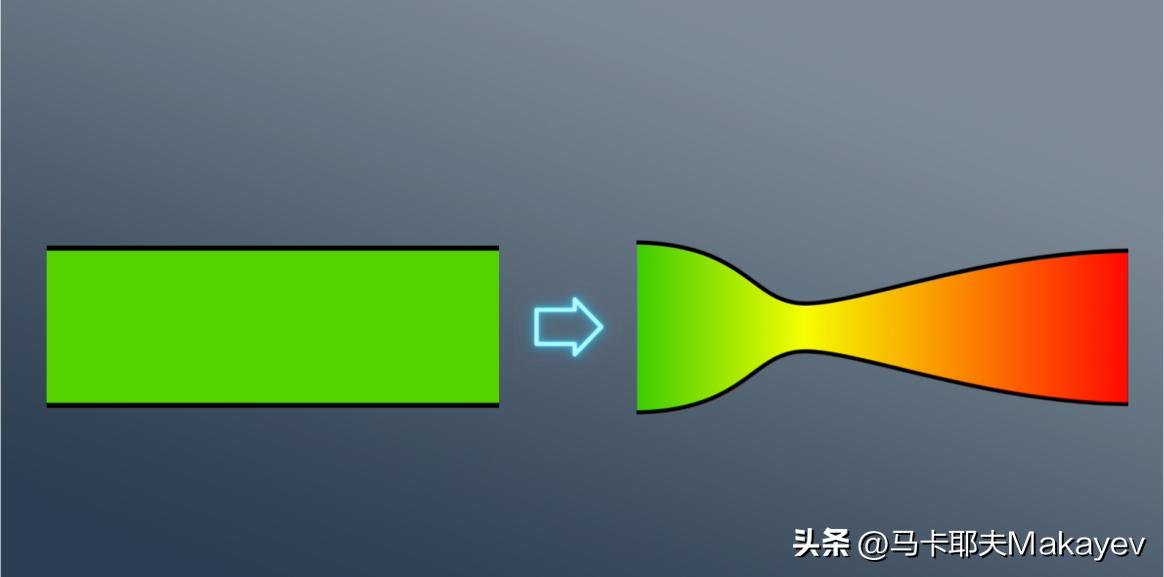

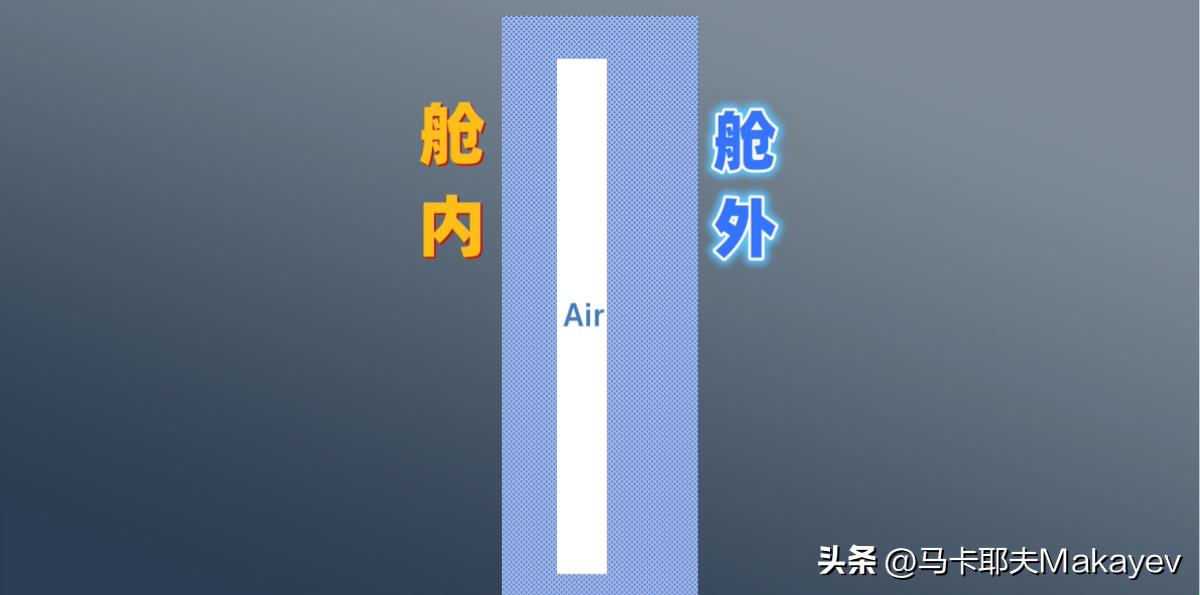

但是,还不够小。那你说导热系数又小又便宜的物质是什么?空气,只有0.024。你以为你冬天斥巨资买的羽绒服,买的是鹅绒鸭绒吗?不是,你实际买的是那一坨被羽绒固定的空气。既然空气保温好,那就很简单了。把亚克力板做成两层,中间留一层薄薄的空气,这保温效果绝对没的说。

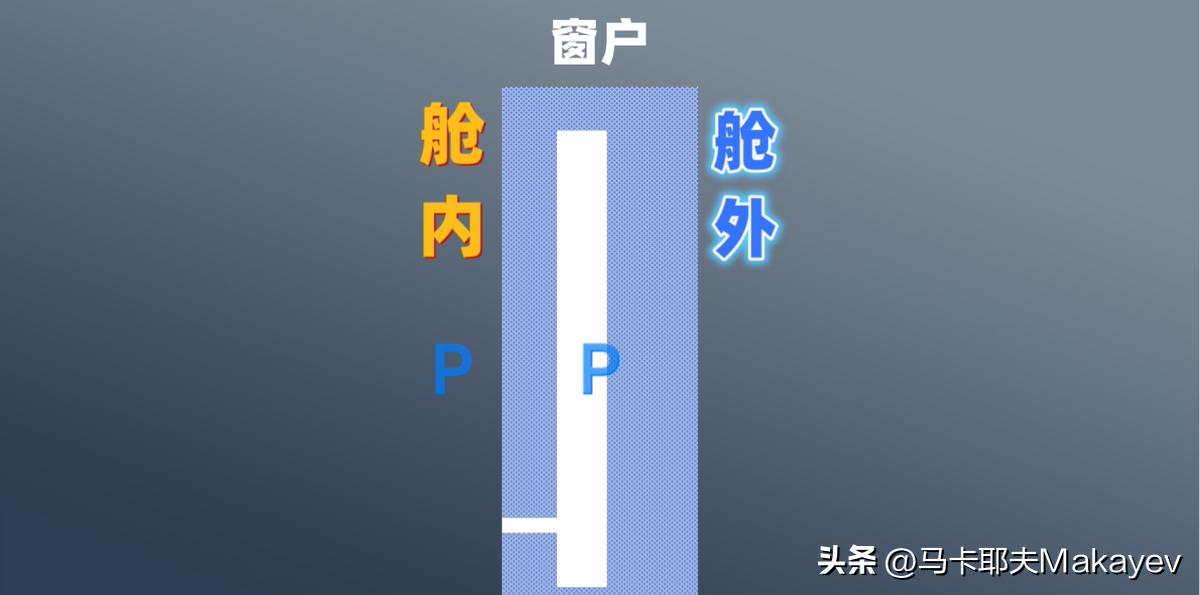

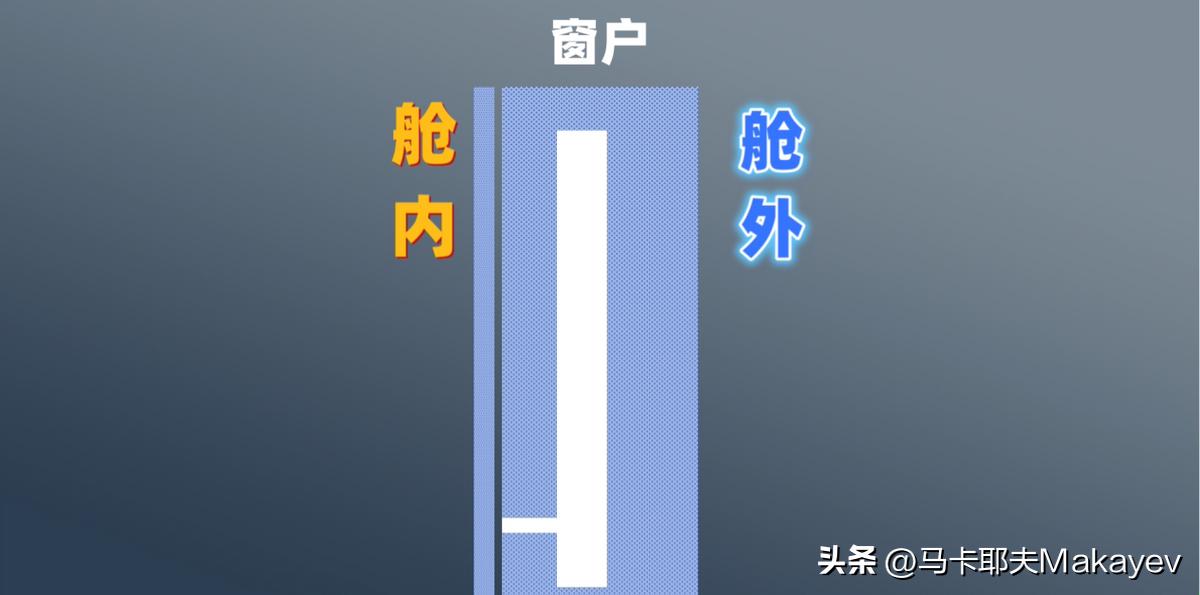

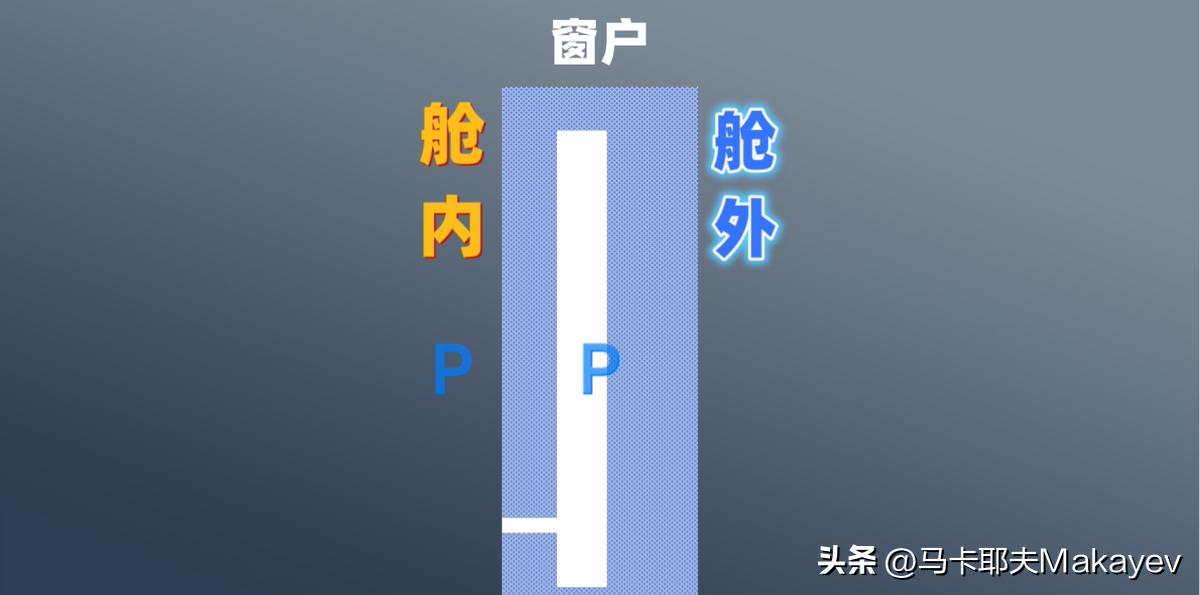

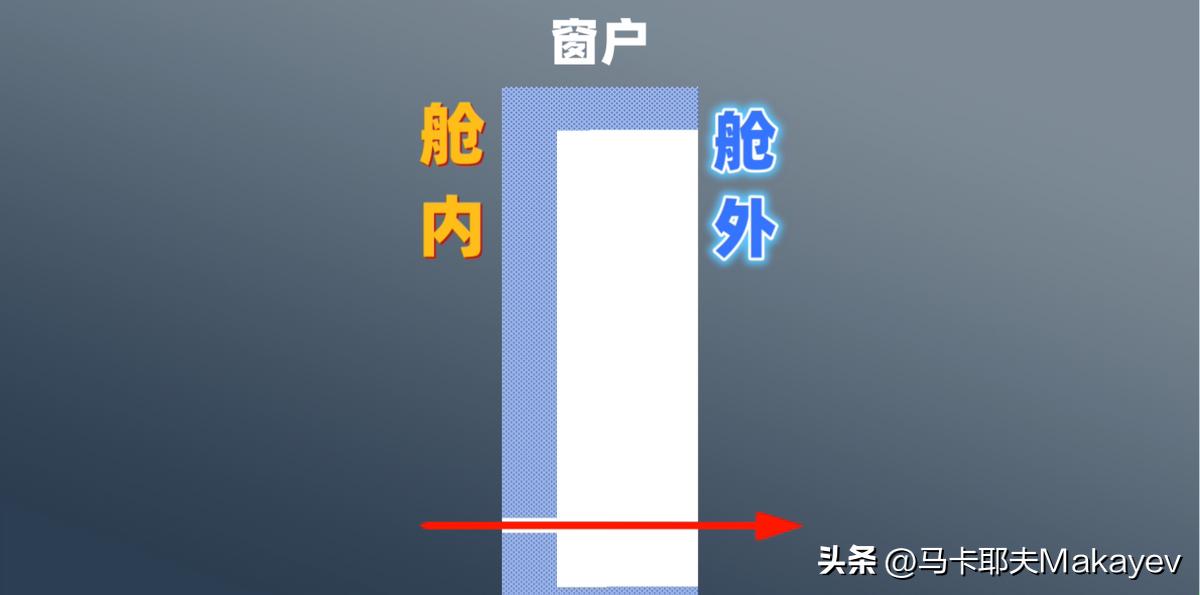

然后咱回到飞机窗户。虽然在亚克力板中间留一层空气能更加保温,但缺点也来了,就是不安全。何出此言?因为前面说了,万米高空不光温度低,气压也低,只有地面的30%。但你客舱内的压力不能这么低,不然乘客肯定会止不住地放屁。实际上,飞机里面的气压会随着飞行高度,逐渐下降,最后稳定在大概相当于2000米左右海拔的气压。具体是左还是右,那就看你实力了。飞机越好,舱内的压力一般都会越高,你坐起来也会更带劲。既然随着飞机起降,飞机内外的压力都会变化,意味着这两层窗户都会一直受力,而且这个力还是频繁变化的。一个结构受到交替变化的循环载荷,会发生什么?没错,疲劳。等疲劳过度,就坚持不住裂开了,如果运气不好甚至会遇到两层窗户一块裂开,毕竟两层都疲劳。

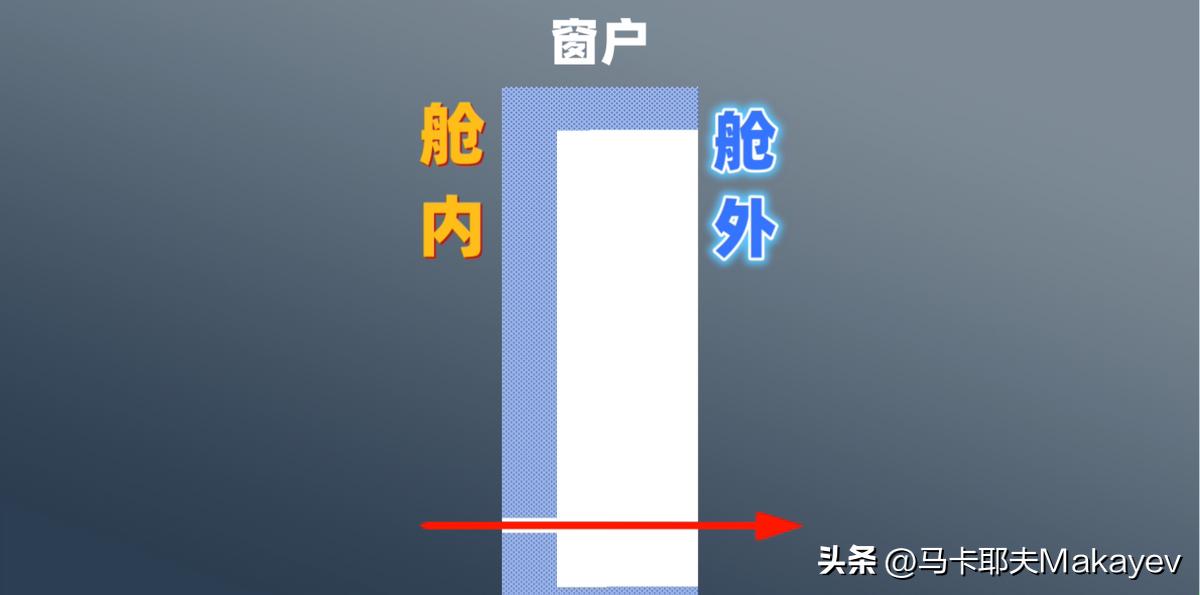

窗户突然裂开,会发生什么就不用说了,电影《中国机长》你肯定看过。那怎么避免两层窗户同时疲劳呢?简单,只需要在里面这一层窗户上开个1mm的小孔。让中间那一层薄薄的空气和舱内空气联通,这样无论机舱内的气压怎么变,内层窗户两边的气压都一直相等。

气压相等,没有压力差,也就不会疲劳了。即使外面这一层窗户坚持不住,kuchua裂开了,里面这一层不疲劳的还能立马顶上,不至于让机身出现个大窟窿,让你缺氧呼吸困难。说到这,你可能会问了。不对,万一我运气不好,坐飞机碰见了外层窗户裂开。内层虽然顶上了,但内层毕竟是有小孔的,机舱内的空气会不会通过这1mm的小孔唰唰唰排出去,把我憋死?

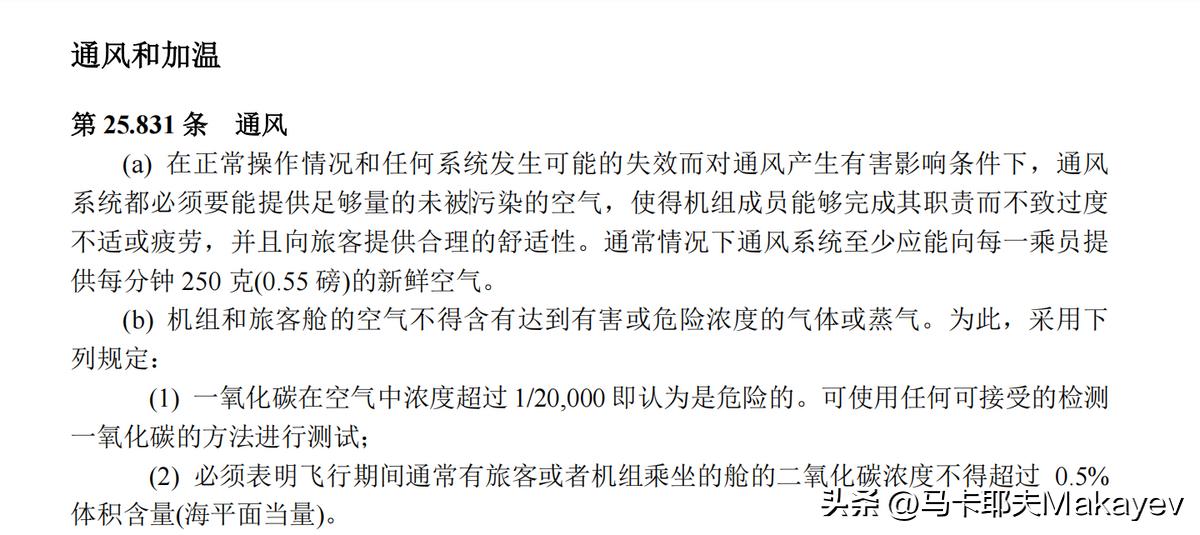

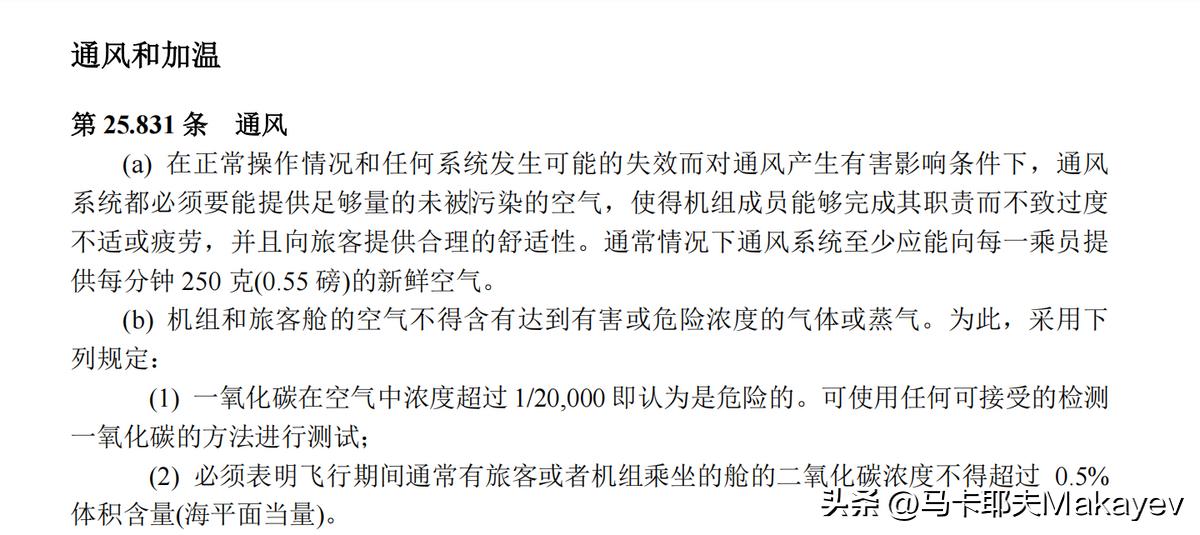

哎呀,这个问题问的很有深度。空气动力学告诉我们,空气经过一段直管道流动时,无论进出口压差多大,空气在管道内流动的速度都不可能超音速。咱就假设小孔内的空气速度等于音速,340m/s。然后掐指一算,流量等于密度乘以速度再乘以流动面积,就是19.2g/分钟。这个数啥概念呢?适航规章831条有规定,飞机要保证每个人每分钟能分到250克的空气。

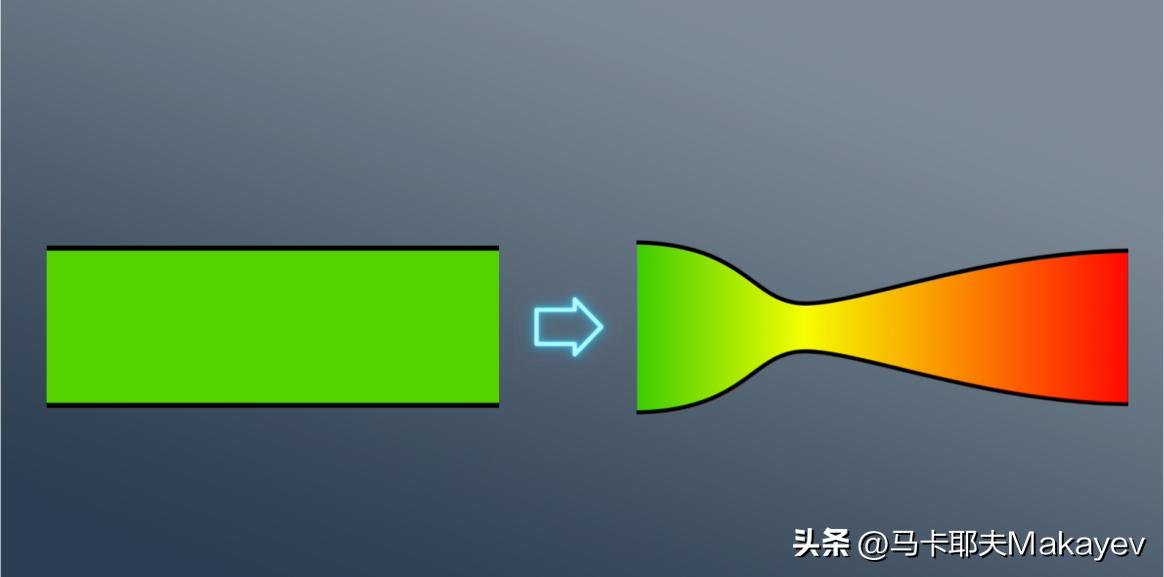

这很直接了,就算是10个窗户同时裂了,这10个小孔漏的气都还不够一个人呼吸呢,完全忽略不计的。除非你把小孔的形状从直的改成弯的,搞成拉瓦尔喷管那种收扩通道,通过它漏气就能超音速了。

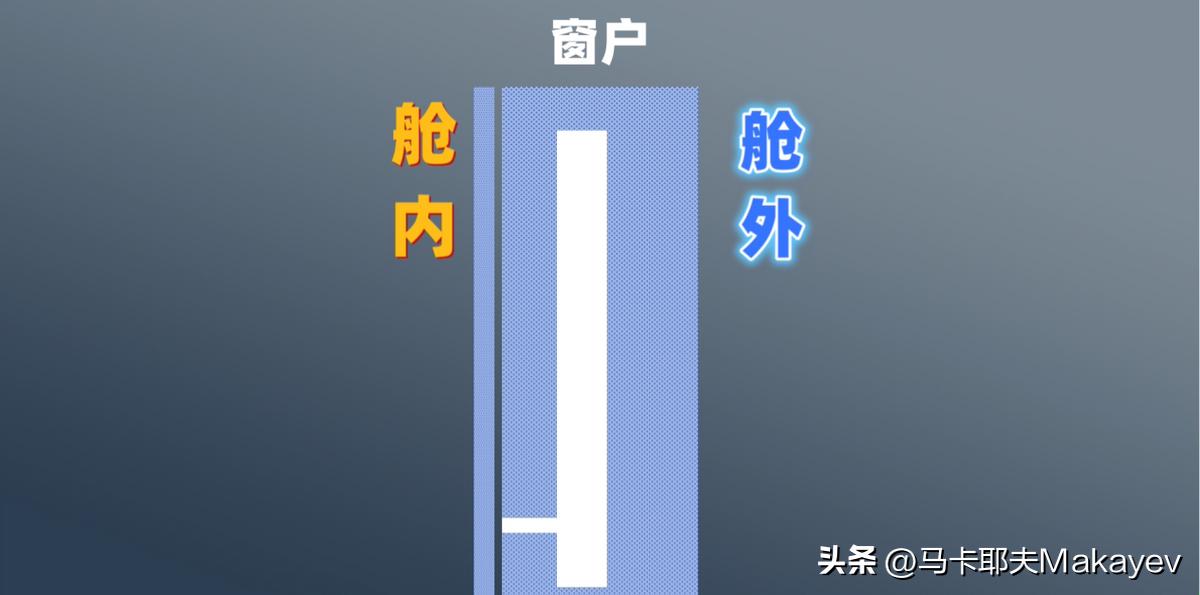

但是,这么设计跟研制出来冬天也能存活的蚊子有什么区别?说到这,你恍然大悟。这就是航空领域祖传的冗余设计,外层是主力,内层是备份。而你看到的小孔,正是让内层成为备份的关键。因为小孔很重要,所以不能让你接触到。不然你坐在那好几个小时,又没有手机玩,你能忍住不扣个鼻屎,或者从身上搓点泥,把这个小孔给堵住吗?你要真能忍住,那你肯定戒过毒。设计师也不相信你能忍住。所以他专门在最内侧又加了一层,这一层不受力也不密封,仅仅就是个盖子,最终就形成了飞机客舱的三层窗户。

这三层从外向内,最外面的一层最重要,也最厚,大概能有个1cm厚。中间这一层,是备份,所以不需要那么厚,就只有0.5cm。最里面你能摸到这一层,就更薄了,也许只有0.2cm。毕竟没啥用,只是防手贱的。汇报结束。相信已经解答你的疑问,也足够你拿去和空姐,和村头大爷吹牛逼了。你别忘了点个赞,转发到相亲相爱一家人家庭群!

这小孔干啥用的?你这么爱思考,肯定也查过。很多视频都告诉你小孔的作用是平衡气压,但为什么要平衡,怎么平衡,你肯定看的一脸懵逼。我也带着一脸懵逼,查了半天资料,真是辛苦我了。下面把学到的知识给各位观众老爷汇报,以后坐飞机再也不怕和邻座的妹子冷场了。首先,初中你就学了,海拔越高,温度越低,气压也越低。在飞机巡航的大约万米高空,气压只相当于地面的30%,气温也低到了零下三四十度。这个环境,高年级的体育生都害怕。而机舱里面,那气温怎么着也有个20度。你想想啊,这内外温差那么老大,会发生什么?如果想不到,你冬天坐过车吧,无论是汽车还是高铁,是不是经常看到车内的窗户表面有很多水?让人难受。

这小孔干啥用的?你这么爱思考,肯定也查过。很多视频都告诉你小孔的作用是平衡气压,但为什么要平衡,怎么平衡,你肯定看的一脸懵逼。我也带着一脸懵逼,查了半天资料,真是辛苦我了。下面把学到的知识给各位观众老爷汇报,以后坐飞机再也不怕和邻座的妹子冷场了。首先,初中你就学了,海拔越高,温度越低,气压也越低。在飞机巡航的大约万米高空,气压只相当于地面的30%,气温也低到了零下三四十度。这个环境,高年级的体育生都害怕。而机舱里面,那气温怎么着也有个20度。你想想啊,这内外温差那么老大,会发生什么?如果想不到,你冬天坐过车吧,无论是汽车还是高铁,是不是经常看到车内的窗户表面有很多水?让人难受。 为啥会有水呢?因为窗户它凉,车里面的水蒸气遇冷液化。那窗户为啥凉呢?因为玻璃的导热系数高,说人话就是不隔热。汽车高铁呗,有点水你擦擦就行了。但是在飞机上就不好了,水滋呼啦的不光不好看,还会导致内饰吸水,飞机更重更费油,甚至腐蚀机身。咋解决呢?从源头下手,让窗户更加隔热。窗户的材质看着像玻璃,其实它不是玻璃,而是丙烯酸树脂,也就是亚克力板。导热系数其实挺小的,只有大概0.18w/mk,比玻璃的0.96小多了。

为啥会有水呢?因为窗户它凉,车里面的水蒸气遇冷液化。那窗户为啥凉呢?因为玻璃的导热系数高,说人话就是不隔热。汽车高铁呗,有点水你擦擦就行了。但是在飞机上就不好了,水滋呼啦的不光不好看,还会导致内饰吸水,飞机更重更费油,甚至腐蚀机身。咋解决呢?从源头下手,让窗户更加隔热。窗户的材质看着像玻璃,其实它不是玻璃,而是丙烯酸树脂,也就是亚克力板。导热系数其实挺小的,只有大概0.18w/mk,比玻璃的0.96小多了。 但是,还不够小。那你说导热系数又小又便宜的物质是什么?空气,只有0.024。你以为你冬天斥巨资买的羽绒服,买的是鹅绒鸭绒吗?不是,你实际买的是那一坨被羽绒固定的空气。既然空气保温好,那就很简单了。把亚克力板做成两层,中间留一层薄薄的空气,这保温效果绝对没的说。

但是,还不够小。那你说导热系数又小又便宜的物质是什么?空气,只有0.024。你以为你冬天斥巨资买的羽绒服,买的是鹅绒鸭绒吗?不是,你实际买的是那一坨被羽绒固定的空气。既然空气保温好,那就很简单了。把亚克力板做成两层,中间留一层薄薄的空气,这保温效果绝对没的说。 然后咱回到飞机窗户。虽然在亚克力板中间留一层空气能更加保温,但缺点也来了,就是不安全。何出此言?因为前面说了,万米高空不光温度低,气压也低,只有地面的30%。但你客舱内的压力不能这么低,不然乘客肯定会止不住地放屁。实际上,飞机里面的气压会随着飞行高度,逐渐下降,最后稳定在大概相当于2000米左右海拔的气压。具体是左还是右,那就看你实力了。飞机越好,舱内的压力一般都会越高,你坐起来也会更带劲。既然随着飞机起降,飞机内外的压力都会变化,意味着这两层窗户都会一直受力,而且这个力还是频繁变化的。一个结构受到交替变化的循环载荷,会发生什么?没错,疲劳。等疲劳过度,就坚持不住裂开了,如果运气不好甚至会遇到两层窗户一块裂开,毕竟两层都疲劳。

然后咱回到飞机窗户。虽然在亚克力板中间留一层空气能更加保温,但缺点也来了,就是不安全。何出此言?因为前面说了,万米高空不光温度低,气压也低,只有地面的30%。但你客舱内的压力不能这么低,不然乘客肯定会止不住地放屁。实际上,飞机里面的气压会随着飞行高度,逐渐下降,最后稳定在大概相当于2000米左右海拔的气压。具体是左还是右,那就看你实力了。飞机越好,舱内的压力一般都会越高,你坐起来也会更带劲。既然随着飞机起降,飞机内外的压力都会变化,意味着这两层窗户都会一直受力,而且这个力还是频繁变化的。一个结构受到交替变化的循环载荷,会发生什么?没错,疲劳。等疲劳过度,就坚持不住裂开了,如果运气不好甚至会遇到两层窗户一块裂开,毕竟两层都疲劳。 窗户突然裂开,会发生什么就不用说了,电影《中国机长》你肯定看过。那怎么避免两层窗户同时疲劳呢?简单,只需要在里面这一层窗户上开个1mm的小孔。让中间那一层薄薄的空气和舱内空气联通,这样无论机舱内的气压怎么变,内层窗户两边的气压都一直相等。

窗户突然裂开,会发生什么就不用说了,电影《中国机长》你肯定看过。那怎么避免两层窗户同时疲劳呢?简单,只需要在里面这一层窗户上开个1mm的小孔。让中间那一层薄薄的空气和舱内空气联通,这样无论机舱内的气压怎么变,内层窗户两边的气压都一直相等。 气压相等,没有压力差,也就不会疲劳了。即使外面这一层窗户坚持不住,kuchua裂开了,里面这一层不疲劳的还能立马顶上,不至于让机身出现个大窟窿,让你缺氧呼吸困难。说到这,你可能会问了。不对,万一我运气不好,坐飞机碰见了外层窗户裂开。内层虽然顶上了,但内层毕竟是有小孔的,机舱内的空气会不会通过这1mm的小孔唰唰唰排出去,把我憋死?

气压相等,没有压力差,也就不会疲劳了。即使外面这一层窗户坚持不住,kuchua裂开了,里面这一层不疲劳的还能立马顶上,不至于让机身出现个大窟窿,让你缺氧呼吸困难。说到这,你可能会问了。不对,万一我运气不好,坐飞机碰见了外层窗户裂开。内层虽然顶上了,但内层毕竟是有小孔的,机舱内的空气会不会通过这1mm的小孔唰唰唰排出去,把我憋死? 哎呀,这个问题问的很有深度。空气动力学告诉我们,空气经过一段直管道流动时,无论进出口压差多大,空气在管道内流动的速度都不可能超音速。咱就假设小孔内的空气速度等于音速,340m/s。然后掐指一算,流量等于密度乘以速度再乘以流动面积,就是19.2g/分钟。这个数啥概念呢?适航规章831条有规定,飞机要保证每个人每分钟能分到250克的空气。

哎呀,这个问题问的很有深度。空气动力学告诉我们,空气经过一段直管道流动时,无论进出口压差多大,空气在管道内流动的速度都不可能超音速。咱就假设小孔内的空气速度等于音速,340m/s。然后掐指一算,流量等于密度乘以速度再乘以流动面积,就是19.2g/分钟。这个数啥概念呢?适航规章831条有规定,飞机要保证每个人每分钟能分到250克的空气。 这很直接了,就算是10个窗户同时裂了,这10个小孔漏的气都还不够一个人呼吸呢,完全忽略不计的。除非你把小孔的形状从直的改成弯的,搞成拉瓦尔喷管那种收扩通道,通过它漏气就能超音速了。

这很直接了,就算是10个窗户同时裂了,这10个小孔漏的气都还不够一个人呼吸呢,完全忽略不计的。除非你把小孔的形状从直的改成弯的,搞成拉瓦尔喷管那种收扩通道,通过它漏气就能超音速了。 但是,这么设计跟研制出来冬天也能存活的蚊子有什么区别?说到这,你恍然大悟。这就是航空领域祖传的冗余设计,外层是主力,内层是备份。而你看到的小孔,正是让内层成为备份的关键。因为小孔很重要,所以不能让你接触到。不然你坐在那好几个小时,又没有手机玩,你能忍住不扣个鼻屎,或者从身上搓点泥,把这个小孔给堵住吗?你要真能忍住,那你肯定戒过毒。设计师也不相信你能忍住。所以他专门在最内侧又加了一层,这一层不受力也不密封,仅仅就是个盖子,最终就形成了飞机客舱的三层窗户。

但是,这么设计跟研制出来冬天也能存活的蚊子有什么区别?说到这,你恍然大悟。这就是航空领域祖传的冗余设计,外层是主力,内层是备份。而你看到的小孔,正是让内层成为备份的关键。因为小孔很重要,所以不能让你接触到。不然你坐在那好几个小时,又没有手机玩,你能忍住不扣个鼻屎,或者从身上搓点泥,把这个小孔给堵住吗?你要真能忍住,那你肯定戒过毒。设计师也不相信你能忍住。所以他专门在最内侧又加了一层,这一层不受力也不密封,仅仅就是个盖子,最终就形成了飞机客舱的三层窗户。 这三层从外向内,最外面的一层最重要,也最厚,大概能有个1cm厚。中间这一层,是备份,所以不需要那么厚,就只有0.5cm。最里面你能摸到这一层,就更薄了,也许只有0.2cm。毕竟没啥用,只是防手贱的。汇报结束。相信已经解答你的疑问,也足够你拿去和空姐,和村头大爷吹牛逼了。你别忘了点个赞,转发到相亲相爱一家人家庭群!

这三层从外向内,最外面的一层最重要,也最厚,大概能有个1cm厚。中间这一层,是备份,所以不需要那么厚,就只有0.5cm。最里面你能摸到这一层,就更薄了,也许只有0.2cm。毕竟没啥用,只是防手贱的。汇报结束。相信已经解答你的疑问,也足够你拿去和空姐,和村头大爷吹牛逼了。你别忘了点个赞,转发到相亲相爱一家人家庭群!