当人们坐在靠窗座位享受云端风景时,常常会好奇:为什么飞机外侧窗户总是布满密密麻麻的整齐划痕?这些看似随意的痕迹背后,其实藏着材料科学、物理原理和航空安全的多重秘密。

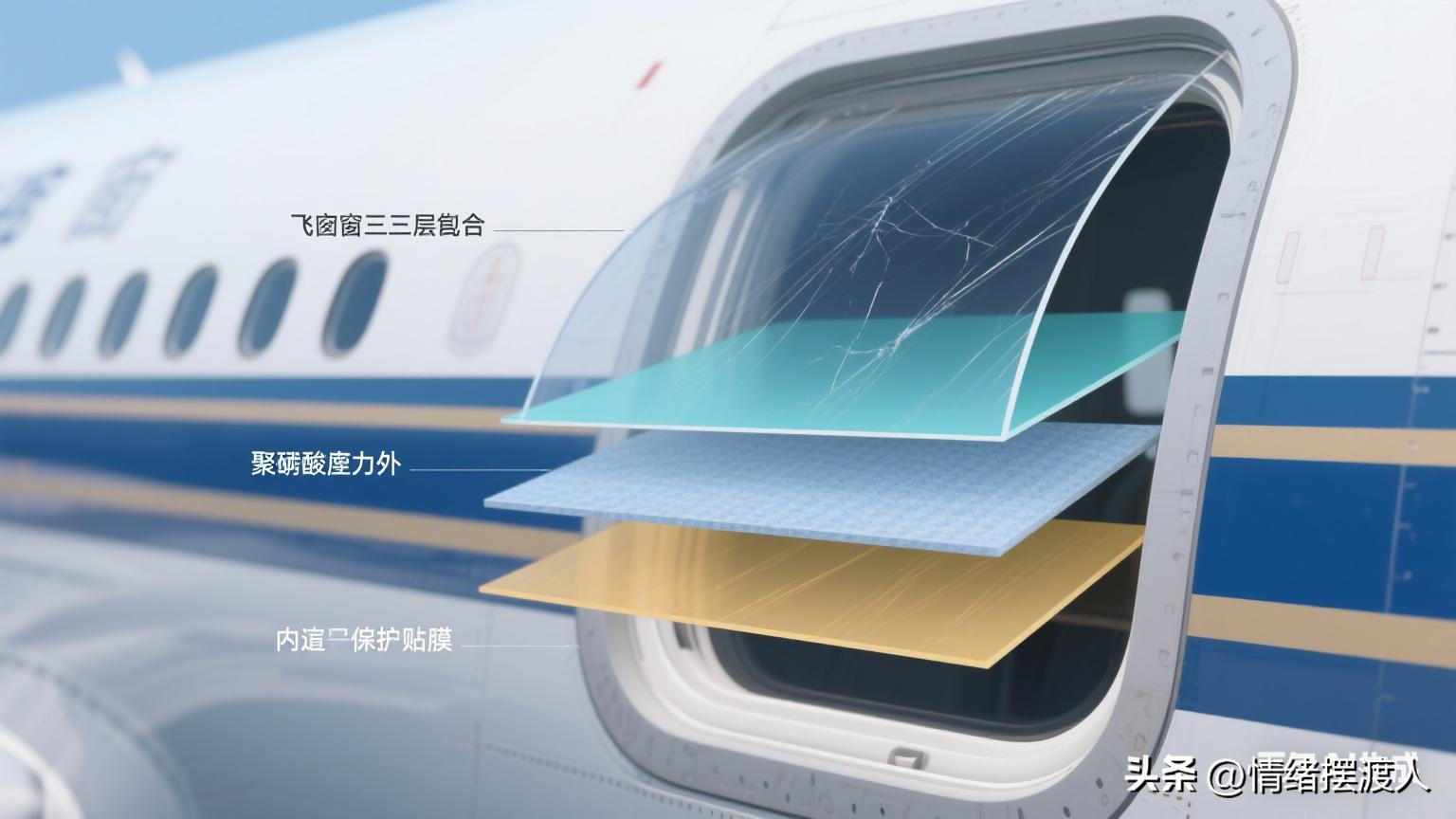

要理解这个问题,得先看看飞机舷窗的特殊构造。

现代客机采用三层复合设计,最外层通常由聚碳酸酯制成——这种材质像高级塑料般轻盈且抗冲击,但硬度仅有莫氏3级左右。

就像用橡皮擦反复摩擦黑板会留下痕迹一样,当飞机以900公里/小时的速度穿梭云层时,空气中悬浮的尘埃、冰晶甚至微小沙粒都变成了天然砂纸,持续打磨着这层柔软的表面。

特别是在起降阶段贴近地面时,密集的颗粒物与窗体的接触频率急剧增加,日积月累便形成了我们看到的网格状划痕。

环境因素也在推波助澜。

每次飞行都要经历从地面30℃到万米高空-50℃的剧烈温差变化,材料的热胀冷缩会让微观结构产生疲劳效应。

紫外线辐射加速了涂层老化,而用于清除积雪的除冰液则带有腐蚀性化学成分。

这些看不见的力量共同作用,使得即便最先进的防刮涂层也只能延缓磨损,无法彻底阻止划痕的产生。

或许有人会问:为什么不把窗户做得更硬些?这里涉及精妙的安全权衡。

设计师故意让外层成为“牺牲层”——它主动承担所有刮擦损伤,从而保护中层和内层的完整结构。

想象一下汽车的安全气囊原理:可控的局部破损反而能避免致命伤害。

如果强行追求完美无瑕的表面,就必须频繁更换整个窗体单元,这不仅增加维护成本,还可能因拆装操作影响气密性等关键性能。

日常维护同样充满智慧。

航空公司遵循严格的适航标准(如FAA AC 25.775规定),允许不超过0.1毫米深的浅表划痕存在。

专业人员会用精密仪器定期检测,发现超标损伤时才进行抛光或局部更换。

那些细密的纹路其实都是经过计算的安全余量,既不会威胁结构强度,又能通过定期翻新保持透光度。

有趣的是,乘客触摸到的最内侧玻璃反而是保护性的“贴膜”。

真正的承力层藏在中间,这种分层设计如同千层饼般精巧:外层抗冲击、中层防破碎、内层保安全。

所以下次看到窗上的蛛网状裂纹不必惊慌,那多半只是装饰层的正常损耗。

自然界的挑战远不止于此。

遭遇冰雹袭击时,高速运动的固体降水会变成微型炮弹;穿越风暴云团时,裹挟着碎石的水汽湍流也会留下印记。

就连看似温柔的清洁流程都可能暗藏风险——若使用不当的工具或角度擦拭,人工操作失误同样会造成意外划伤。

不过这些伤痕并非毫无意义的痕迹。

每道划痕都是飞行历史的见证者:它们记录着跨越赤道时的灼热阳光,穿越北极圈的凛冽寒风,以及降落在沙漠机场时扬起的金色尘暴。

对飞行员而言,这些独特的纹理甚至是判断航迹天气状况的辅助参考。

现代航空业早已将这些自然现象纳入全生命周期管理。

通过优化航线规划避开高尘区域、升级纳米级自修复涂层、改进气动外形减少颗粒附着等创新技术,新一代飞机正在逐步降低表面磨损速度。

但在可预见的未来,这些承载着天空印记的划痕仍将是每架飞机特有的勋章。