我是福建人,打小在闽地的山水里泡大,福建的山是温润的,海是包容的,连历史都带着咸湿的海风味道。

这次特意挑了淡季去安徽池州,刚下高铁就被扑面而来的“皖味”撞了个满怀——这里的空气里飘着黄梅戏的尾音,连风都带着点徽派建筑的棱角,和福建的柔情似水完全不同,倒像是翻开了一本泛黄的老相册,每页都藏着说不完的故事。

“池州是座被低估的江南小城,没有苏州的拥挤,却有九华山的灵气。

”

刷抖音时看到这条评论,我还不以为然,直到站在平天湖边才懂了什么叫“水光潋滟晴方好”。

本地人爱说“平天湖的日出能治失眠”,我特意起了个大早,看太阳从湖对岸的山尖儿上慢慢爬上来,把整片湖水染成金红色,比福建的日出多了几分静谧,少了几分海风的喧嚣。

有网友在小红书晒图说“这里的云低得像能摸到”,我举着手机拍了半小时,发现连云影倒在水里都清晰得像画。

要说池州最让我念念不忘的,还得是那些藏在巷子里的老味道。

微博上有位池州本地博主写:“老城区的早餐摊是活着的博物馆,一碗小刀面能吃出三代人的手艺。

”

我循着攻略找到一家开了二十年的面馆,老板娘擀面的动作像在跳广场舞,面条细得能穿针,汤头是用猪骨和鳝鱼熬的,撒上一把虾皮,喝第一口就想起小时候奶奶熬的鱼汤。

隔壁桌大爷边吃边和我说:“我们池州人早上吃面,中午吃粑,晚上喝粥,日子就这么慢悠悠地过。

”

住在老城区的日子,时间像被按了慢放键。

清晨六点,卖油条的竹筐哐当哐当响,混着远处寺庙的晨钟;中午太阳一晒,巷口的石凳上就坐满了晒太阳的老人,手里的蒲扇摇得比钟表还慢;傍晚炊烟一起,整条街都飘着柴火饭的香气,有网友在贴吧说“这里的烟火气能治愈城市病”,我住了三天,手机相册里全是街景,连一张网红打卡照都没拍。

古城区是另一个世界。

沿着青石板路溜达,转角就能撞见卖“阮桥板鸭”的摊子,老板操着池州方言喊:“自家晒的,比超市的香!

”我买了半只,鸭肉紧实得能嚼出阳光的味道。

再往前走是“西街庙会”,卖麦芽糖的老汉用木锤敲着糖块,叮叮当当的声音和童年记忆重叠。

小红书上有人写“池州的小吃是写给肠胃的情书”,我试了“贵池小粑”“殷汇大饼”,连平时不爱吃面食的老公都连着吃了三天。

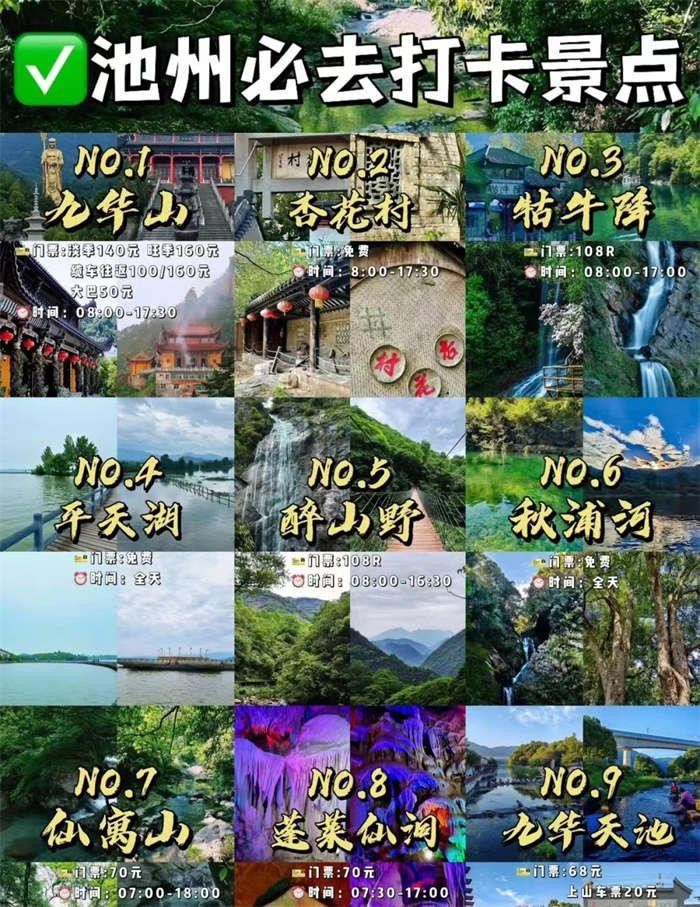

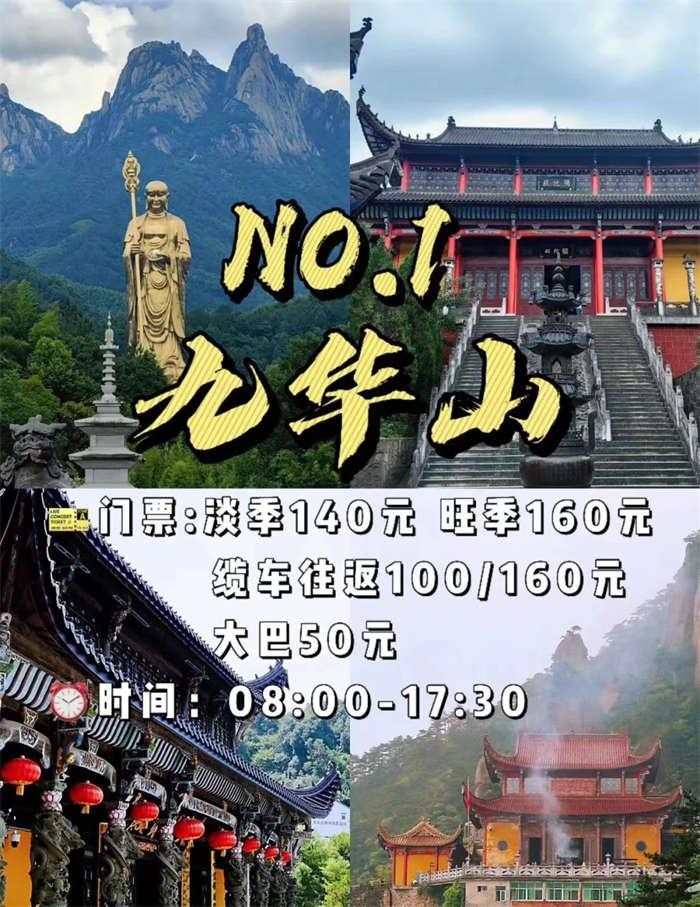

去九华山那天,山风里飘着香火味。

有网友在抖音直播说“九华山的空气能洗肺”,我深吸一口,果然带着松针和晨露的清冽。

山道上遇到挑山工,扁担两头挂着矿泉水和香烛,步子稳得像山石。

半山腰的寺庙里,老和尚敲着木鱼念经,声音混着风铃响,比福建的寺庙多了几分空灵。

下山时买了串檀香手串,老板说“开过光的”,我戴在手上,总觉得比平时买的纪念品多了份温度。

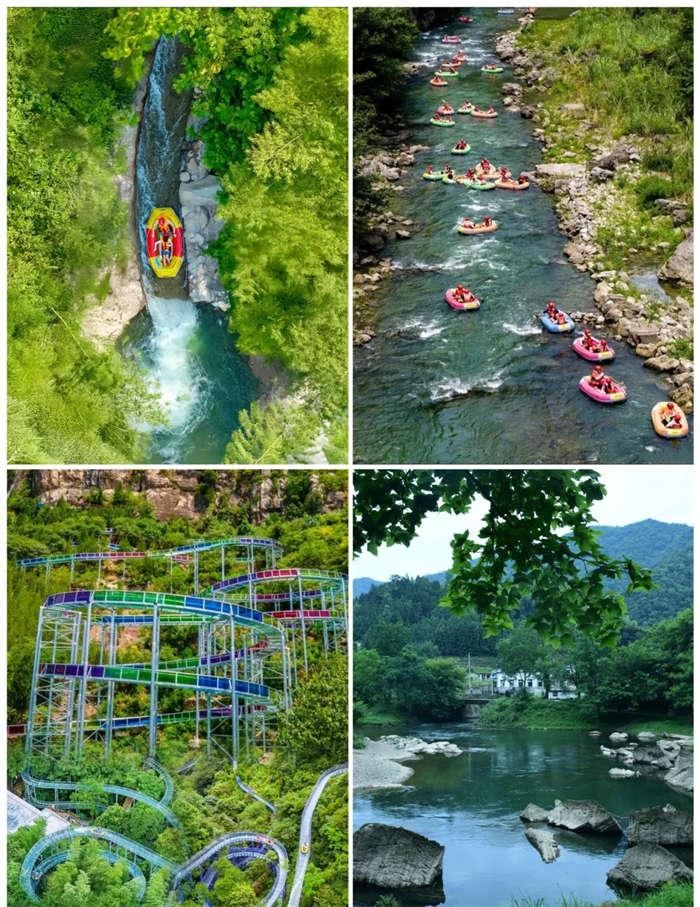

第二天去了牯牛降,这里的山和福建的武夷山完全不同。

武夷山是秀气的,牯牛降是野性的——瀑布从石缝里挤出来,水砸在石头上溅起的水花能打到脸上。

有驴友在微博发攻略说“牯牛降的水能喝”,我蹲在溪边尝了口,清甜得像冰镇过的矿泉水。

山里的老农背着竹篓采茶,见我拍照,笑着递来一把新摘的野莓,酸得我直皱眉,却比超市的草莓多了份山野气。

池州的夜是温柔的。

平天湖边的灯带亮起来,像给湖水镶了条金边。

有本地人在抖音发视频:“夏天的晚上,平天湖的晚风能吹走所有烦恼。

”

我沿着湖边走了半小时,看情侣在长椅上依偎,老人带着孙子放风筝,连路灯都透着暖黄色的光。

回酒店的路上买了份“七都臭豆腐”,老板说“我们池州的臭豆腐不臭,香”,我咬了一口,外酥里嫩,果然和长沙的不同。

交通比想象中方便。

高铁直达池州站,出站就有公交到市区,票价两块钱。

本地人爱骑电动车,小红书上有人说“在池州骑电动车,能闻到每条巷子的饭香”,我租了辆小电驴,沿着江口路骑,风里飘着烤红薯的甜味。

去景区建议坐旅游专线,九华山的专线车干净又准点,司机师傅还能当半个导游。

回福建那天,我在高铁上翻相册,突然明白为什么那么多人说“池州是座来了就不想走的城”。

它没有大城市的喧嚣,却有福建没有的慢;没有网红城市的浮躁,却有最本真的烟火气。

就像网友在贴吧写的:“池州像本旧书,封面不起眼,翻开却全是故事。

”

我想,我还会再来的——带着福建的海风,来换池州的山雾。