说起上海,很多人印象里是高楼林立、外滩万国建筑、老弄堂里的一杯咖啡,仿佛一切都很国际范儿。但上海今天的繁华,其实和一百多年前那些“租界”的故事密不可分。你现在随便在地图上看,最贵气最洋气的地方,照样是外滩附近、静安、徐家汇这些。这背后,说白了,就是一段又心酸又复杂的历史。上海人的家底子和筋骨,其实都和租界绕不开。从英国人头一回在外滩租地,到收回租界,前后103年,上海就跟谁家院子被邻居占了似的,都是各种麻烦和讨价还价。

那会儿也别说什么国际都市,上海不过就是个江南小县城,靠着黄浦江和苏州河流口,每天卖点大米、鱼、绸缎,城里人最多也就讲讲苏州土话。1842年,一场鸦片战争闹腾下来,清政府输了,被人家签了《南京条约》,你得把广州、厦门、福州、宁波、上海五个港口开出来让洋人做买卖,还得让他们租地盖房子。对县城的老爷来说,这无异于早上醒来家门口多了六个捧着合同的洋人。英国第一个踩进门来,就选中外滩那一片,黄浦江西岸连着苏州河,地头荒,地价贱,后来全成了“洋人的地盘”。

讲到1843年11月,英国驻上海总领事和本地官府闲聊了一阵,你情我愿地在北郊挑了块地——现在的静安寺往南、苏州河南岸、黄浦江以西这一带。英租界最早也就八百来亩,不比现在一个中等小区大多少,漫天泥泞,谁都觉得没啥油水。那年代的外滩,说是滩涂还真不是吹,全是风吹雨淋的荒地,偶尔有农村进城的人来卖点鱼虾。英国人看上了的,其实是那出奇的水运条件——沿着黄浦江和苏州河,不光能通长江内陆,还能直接钻进上海城。虽说当地清官觉得反正闲地没人要,英国人愿意接盘倒也省事,别闹事就行。

你要说老上海最早的电灯、电话、有轨电车,都是英租界带进来的。那会儿,这些新鲜玩意儿一上来,全上海城可都炸了锅。我的爷爷小时候听说外滩有“能亮一夜的灯”,特地跑去看个稀奇。外滩第一次被点亮,天一黑就像有个太阳吊在窗户外头。再后来,英国人开始小步快跑,教堂、医院、学堂统统搬进租界,地盘越扩越大,到1848年已经膨胀到近3000亩。说白了,原来城里想学点洋知识的年轻人,都要翻过外滩看看什么叫“新时代”,上海一点点变成了有点巴黎味儿的地方。

插一句,那时候的上海城人说起“租界”,其实心里有点不是滋味。县城里老百姓觉得洋人出没的地方虽新鲜,但又怕出事,想往那儿靠一靠心里也有个坎儿。听我外婆说,老一代人觉得“洋场风气”太野,青春的姑娘去租界上学就像去了外太空,大人得牵着孩子的手,生怕闪了腰。

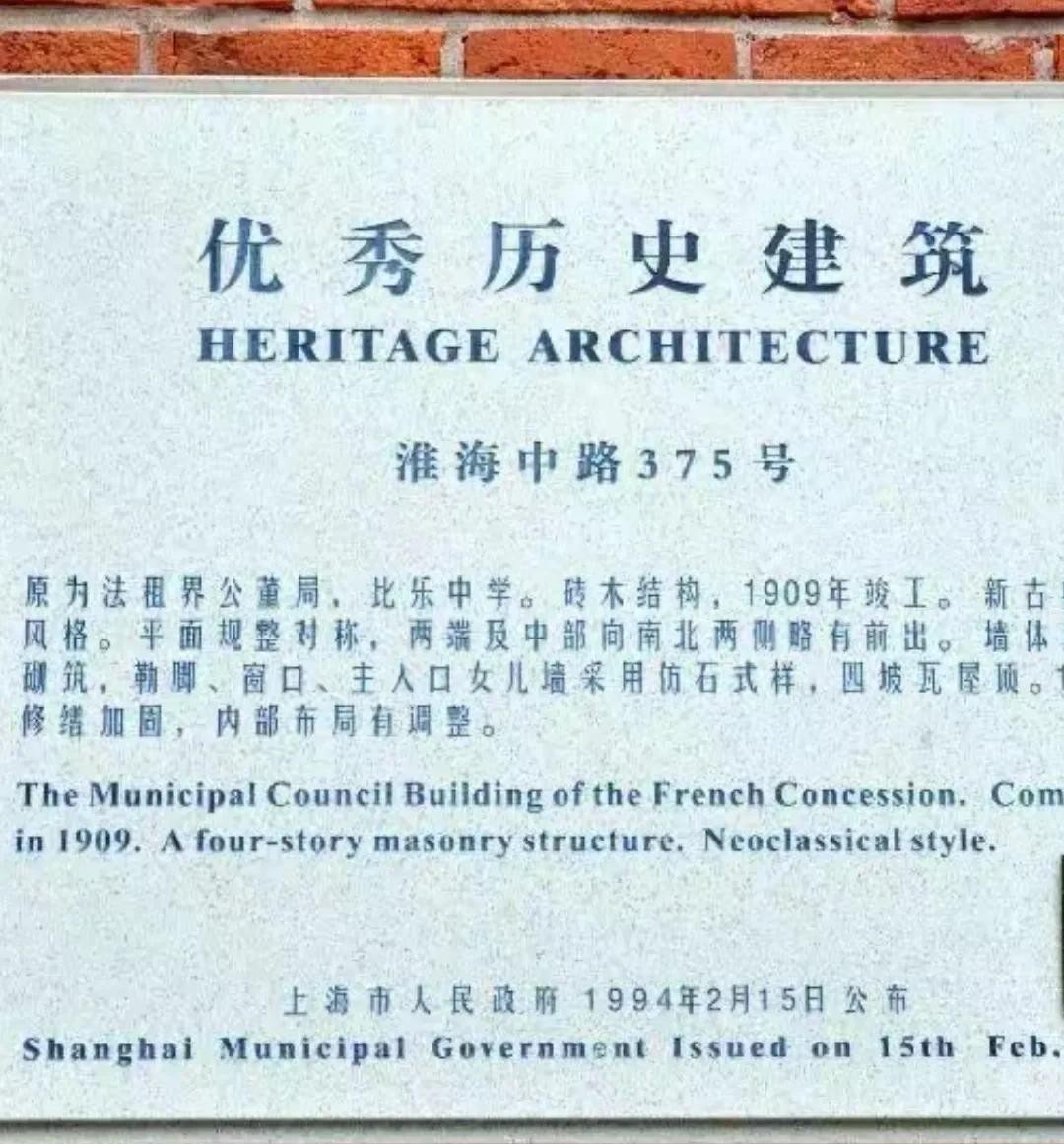

直到法租界出现,那才更添了一份故事。法国刚签了条约却在外头忙着打仗,到了1848年,才慢腾腾来上海找地。英国人把外滩最漂亮的地方都划了,法国人只能捡剩下的——豫园南面、黄浦江以西一块,面积也就一千来亩,把老县城包在中间,像套个腰带。这一片地后来出了名,不单是建筑洋气,还因为法租界的管得松,国民党特务想在里头抓人,得先申请报告——说白了,混得再不好,在法租界里头也不算“被抓着”。今天作为红色地标的一大会址,就在这法租界里头,多少大事都悄悄在法租界会上。

有段子说,法租界里边晚上都能听见欧式舞会的音乐和弄堂那边的苏州弹词,酒楼里混杂着法语和江南口音。这地方,还真出过不少传奇,比如电影《一步之遥》里的花魁总统大选故事。很多人不知道姜文拍的时候,把租界里的混乱和摩登都拍出来了。法租界,是上海最有味道的“夹心地带”——不特比英租界带头“开新”,也不似市县那般规规矩矩。

换说美租界,那就是“后来者居上”。英国人开了头,美国不肯落后,于是又逼着清政府补签个《望厦条约》,内容干脆,照着英国那些特权来。美国人想要的地就在苏州河以北,虹口一带,挨着英国人又方便合伙。这片地当时差点没批,美国驻华大使就发了狠:非得要苏州河以北,黄浦江东侧,一口咬定不松口。清政府那时候真是“打怕了”,最后只能答应,给了美国一块七千亩的地头。那时虹口还没今天“精武门”的名气,全是朋友帮帮忙,慢慢建设才变成后来英美公共租界。陈真在虹口的武馆也是后来的热门地标。

我听上海老弄堂里的老人们聊起租界演变,材料归材料,心情归心情。大家其实都知道,洋人合租界,不是为了给中国人“开明”,更多是为了方便自己做生意、出主意。英国想拉法国合租,结果欧洲人本身就争—那会儿普法战争一打,上海租界里的人也跟着“国别意识”强起来。英美租界合并后面地盘超过万亩,成了洋行、银行、各路领事的舞台。到了十九世纪末,外滩一条线成了全球建筑博览会——什么巴洛克、罗马式、哥特式,一栋一栋,把上海的天际线撑了起来。

插一句,老上海人很骄傲也很忧伤。外滩越夜越洋气,但“这是我的家乡不是我的家”的复杂滋味谁都懂。洋人的租界里,不一样的烟火,各种身份,各自生计,有一搭没一搭的融在一起。到民国年间,外滩开始叫“摩登地段”,舞女、医生、祁家三代一齊上了“洋场”,吃喝玩乐,名声传到南京、杭州,一时间时髦二字风靡华东。

到了1937年,日本人打到了上海门口。八一三战役,民国军队败了,上海城里外都乱了套。但租界情况特殊,日本一开始没直接动英美、法租界——毕竟还没和英美开仗。外滩、虹口成了避难所,不光中国人,各路犹太难民也聚来了,上海一夜之间成了国际落脚点。听说当时租界里“混得好的人,有鱼有菜,混得一般就窝在弄堂里等消息”,大家都过得战战兢兢。直到1941年底,日军偷袭珍珠港,局势就彻底翻了个身。日本兵闯进租界,英美撤侨,上海一转眼成了“全日管辖地”。

日本霸占租界,原本各国经营了几十年的那些洋行、码头、学校全被改头换面。上海人经常说,“风水轮流转”,但那种无力和憋闷,只能藏在心头。等到1945年,日本投降,各地租界一朝被收回来,可那一百年留下的痕迹,连房梁和石库门都能看出来。有人说,外滩一夜之间又成了上海的心脏,摩登和传统叠在一起,世界和家乡缩在了一条黄浦江边。

看看这份老地图,明眼人都能看明白:英租界在黄浦和静安,苏州河一南一北,美租界占了杨浦虹口,法租界横着黄浦徐汇和长宁东头。说到底,这些都是昔日最富庶、最见世面的地方,租界变迁,也让上海像一场没有终结的时代剧。城市的骨子,被洋风渗进去了,磨出来一份锐气,也藏着几分落寞。如今回头看,租界收回,上海成了自己的大都会,这个过程里,酸甜苦辣,谁都不敢说讲完了。租界的故事就像老上海的弄堂一样,走得进去,转个弯,又出来了,眼前还是滚滚长江,天边还是灯火上海。