上海这地方,最值钱、最“洋气”的地界,为啥偏偏全在租界里头?这事挺拧巴。你说,百年风云变幻里,上海人和各路洋人掺着搅成了一锅粥,外滩怎么就一夜间成了“天下码头”?你要是只看今天熙熙攘攘的金融大楼,可能觉得这片江边打小就是繁华地。其实,最早的外滩,是一片荒芜滩涂,没人瞧得上。

说到租界,还得从鸦片战争翻起陈年旧账。一群英国人,打完仗,跟清政府坐下来说“咱们签个条约吧”。这就是《南京条约》,里头第二条开门见山——广州、厦门、福州、宁波、上海,通通得让洋人随便逛,还可以租地做买卖。其实你要问,清政府那时候是不是心甘情愿?多半只是头大,想着:“你们别进我县城捣乱,偏郊那破地方,随你们折腾。”英国人倒精明,站到外滩转一圈,摸摸胡子,看看江流,“地倒荒,水路成。”他们哪个是来种地的?瞄准的是这里能通江达海,将来必是自家生意的风水宝地。

1843年这年冬天,英国第一任驻上海总领事和县城里那位“县太爷”聊了半宿,拍板就把黄浦江西、苏州河南、静安寺北这一大片荒地租了下来——其实也就八百来亩。租完地,洋人不等闲着,马上贴告示、发章程,把本地人都找来。“看看,这地儿以后是我们说了算。”可当时没人看出门道,只觉得不过是一片滩涂,年年水患,还下沉,离县城自有一段距离。

不过早年上海外滩,可没有什么霓虹流光。那阵子,只有芦苇和泥沙,踩坏了靴子是常事,鸟儿飞过都嫌冷清。只是英国人不紧不慢,架电灯,安电话,修轨道电车,把西洋玩意儿一样一样往这旮旯里“堆”——没几年,这里居然比县城还热闹。上海人的生活,开始悄悄“转个身”。

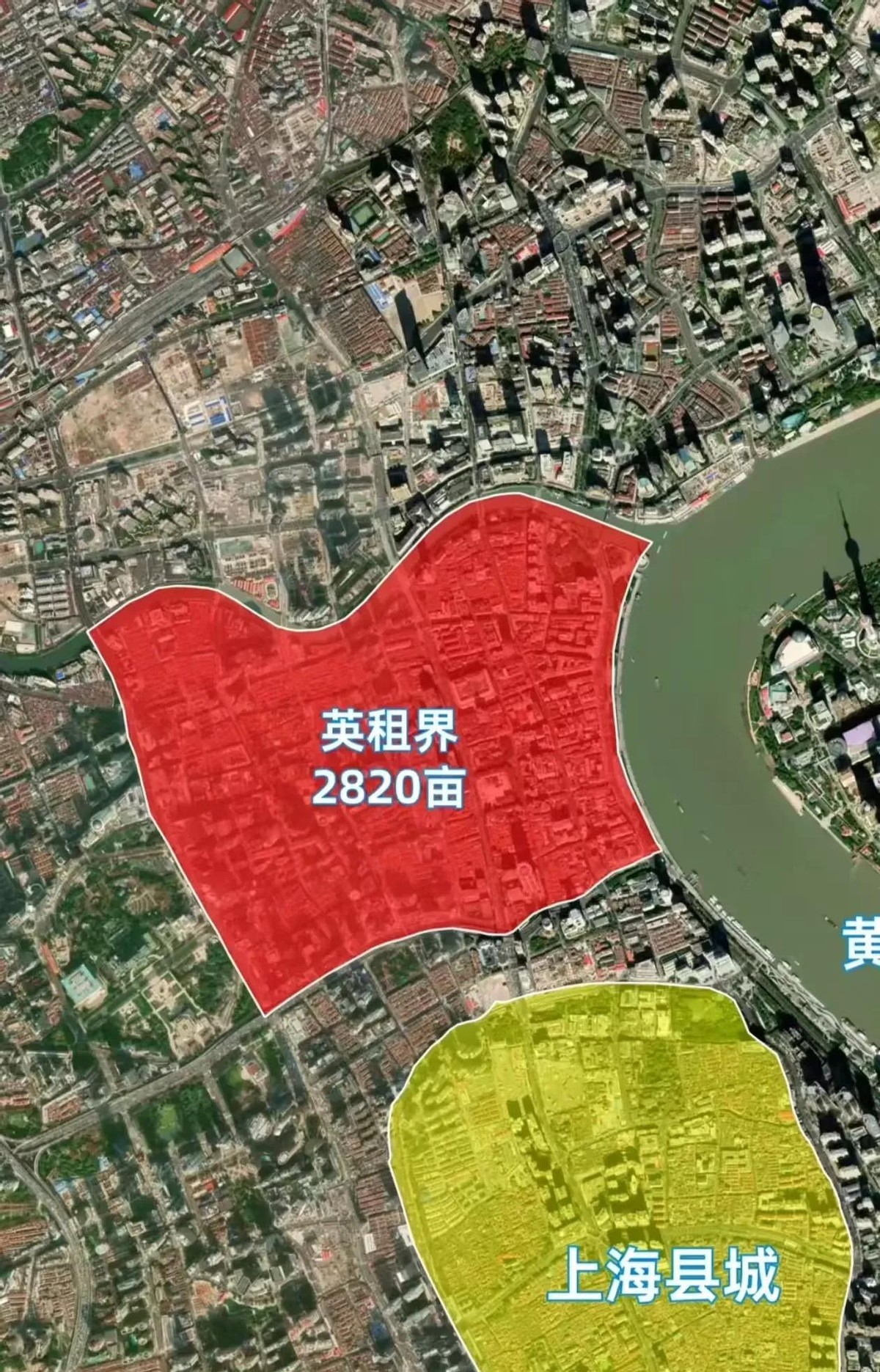

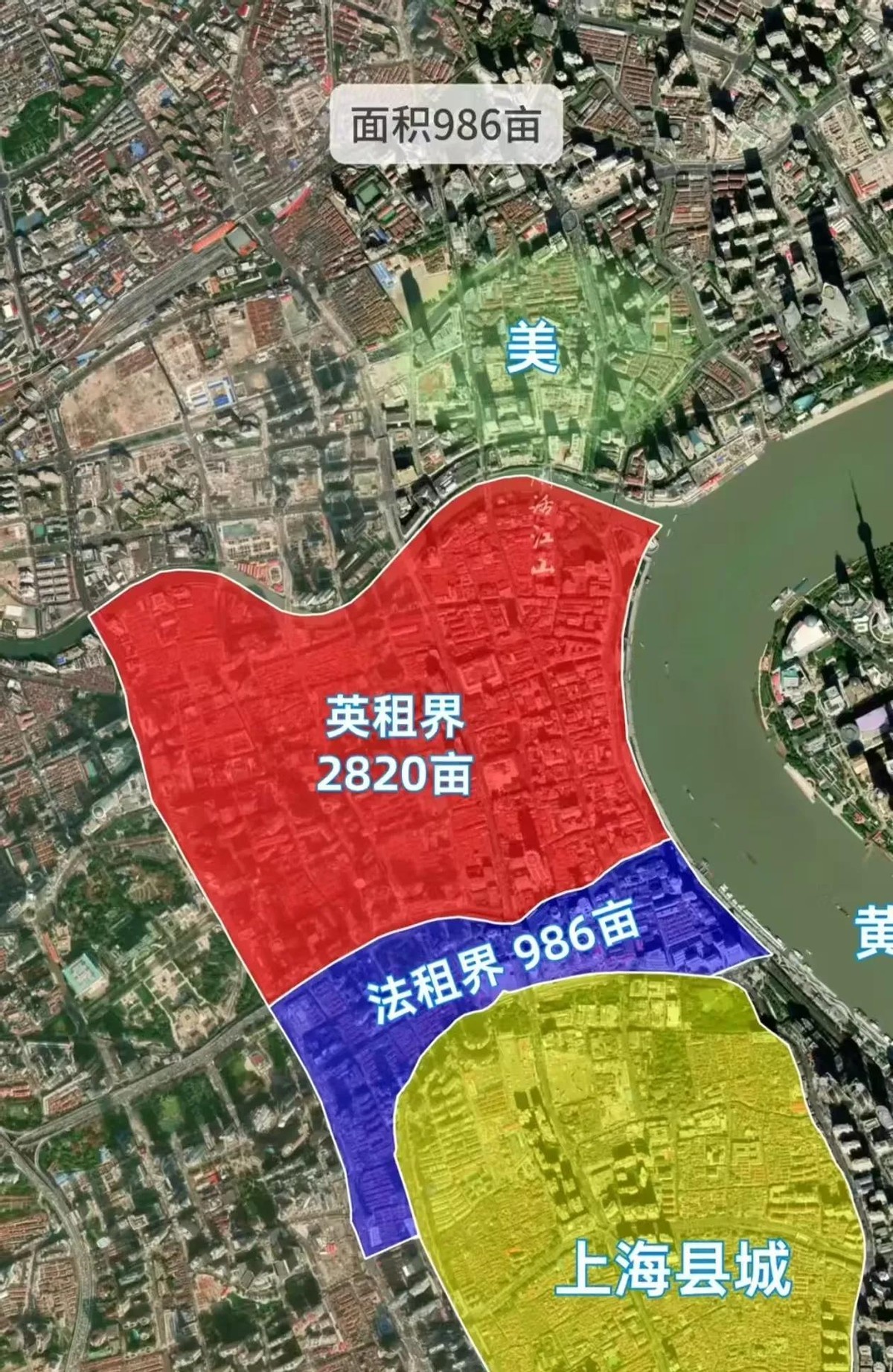

英国人脾气硬,一边做生意,一边扩地皮。年年找茬,一会儿传教,一会儿开医院,明里暗里托着清政府再划点地。到1848年英租界已胀到了两千八百亩。转眼1855年,外滩如同变戏法般,冒出高楼,咖啡馆和大饭店,皮鞋踩在石板路上,“老上海”开始沾染些巴黎的味道。租界里规矩新鲜,一切照着西洋的章法来,县城老百姓瞅着,不免心头痒痒:怎么说,也是比自家街道气派多了。

故事如果至此打住,也就少了很多人间烟火。其实上海滩里,不止有英国人。法国人原本被欧洲自家麻烦绊住了脚,来得晚了点。等到回过神,已经是1848年,外滩头牌位置早被英国人抢了个干净。法国领事,琢磨着“咱们还要留个面子”。隔着英租界和本地县城,有一块空地,起初只是一片豫园附近的滩涂,他们也不嫌弃,慢慢地圈起来——这就是法租界的“种子”,九百多亩地,随后开码头、建教堂、设学校,一个萝卜一个坑,各自玩各自的。

法租界里,规矩更松些。国民党警察想进来抓个人,还得先给法国人打个招呼,手续麻烦。有些风流故事也都在这里长出来——电影里姜文的花魁总统、枪毙马走日,说的都是法租界那些奇奇怪怪的旧事。1921年,“一大会址”就藏在法租界小巷里,来来往往的革命者,脚步声在石库门里头沙沙响。

没过几年,美国人也坐不住了。英美本是一家,他们盯上的,是苏州河北岸——虹口那一带。美国领事挑地方,一开始清政府还犹豫,后来碍不过威逼利诱,只能点头。美国人选的地界讲究——既能跟英国人挨着,方便“串门”,也能顺水入长江做买卖。于是杨树浦一线,虹口老街,划出七八千亩,算是美租界。英美互通有无,商量一阵子,“干脆合并吧!”英美公共租界应运而生,百姓看着地图,发现外滩到虹口一线,还有哪个码头不归洋人,几乎连个空档都没有。

其实英国也试着拉法国一起凑大“朋友圈”,但翻来覆去谈不拢——毕竟欧洲本土还在斗气,上海的地界也跟着搁着隔阂。于是,三块租界,各自发展,汇成了后来老上海万国建筑的金带。从杨树浦到外滩,一路银行、饭店、领事馆、洋楼排成队,世界各国的旗帜在黄浦江边飘扬,时髦上海的故事就这样展开了。

不过,说到这里,免不得要讲到那段兵荒马乱——1937年,日军打进上海。第三次淞沪会战,民国兵败,江边烟火冲天。眼看着局势危险,不过日本人在刚开始也不敢招惹英美法租界——跟英美还没彻底决裂,租界变成了小小安全岛,老百姓、犹太难民甚至俄国流亡者,都往租界里逃。有的人在美国人开的医院里养伤,有的在法租界的小酒馆喝苦酒,这一时期上海的故事最乱也最有人情味。

转折就来了——1941年,太平洋战争一声巨响。日本人攻入租界,洋人都给赶回家,租界由日本军方直管,连门牌号都改了。那时的上海滩,过去的摩登气息里,暗藏一层紧张,夜色下难民人头攒动,马路上不再是洋人的聚会,而是战火下的挤兑和惶恐。

乱世终会落幕。等到1945年,日本投降,外滩的江风不再带着硝烟。英美租界首批归还,法租界迟了几个月,最后也重回上海市的管辖。这一片江边,万国建筑依旧,名字却变了,百年前的“国际特区”,一夜间都成了家国的疆土。老上海的洋气和传奇,在这百年轮回里,忽明忽暗。

再说回来,时至今日,只要你从外滩望过去,那些砖楼玻璃后面,藏着的究竟是租界留下的繁华,还是一代代上海人重塑的烟火?我们常说时代变了,可黄浦江水还在流。大租界时代结束了,上海却在百年前的风浪里,学会了什么叫大都会气度,什么叫“时髦”。只是想问——如果没有那段拧巴的外滩故事,今天的上海还会是现在这么“顶流”吗?这风,吹了百年,真让人琢磨不尽。