中国这片广阔的土地,九百六十万平方公里上生活着56个被官方承认的民族。很多人会觉得,我们绝对是民族“大杂烩”的世界“头号玩家”。但真要论民族的“多到数不过来”,其实美国才名副其实。你敢信吗?那边有三亿多人口,差不多和中国差不多的地盘,却干脆把三百多个民族都认定了,还在花式折腾合法性别的种类。不过,咱们不是要说美国那些路子野得飞起的事,今天咱们聊聊距离我们并不远,但是民族数量几乎和中国打成平手的越南,怎么就快追上咱了?

其实你要是把世界上人口一多、国家又大点儿的地方翻出来看看,民族都少不了多得让人眼晕。印度那叫一个热闹,光是官方统计民族就有三百多种。你说咱中国有“壮族、侗族、苗族”之类,印度就有上百种“什么邦什么教”,连一张行政地图都像彩虹一样花哨。主流民族印度斯坦人其实只占快一半,剩下全是各种小族群小传统,像极了上世纪四五十年代的南中国——人多嘴杂,各说一词。

说回越南,这地方国土面积顶多也就东北三省那么大,却居然塞进了54个民族。为什么一个比云南省还小点的国家会出现这样的局面?外人一瞧觉得不可思议,其实越南跟中国的渊源可深着呢——那是真正“一锅烩”,锅底都沾到我们这边了。

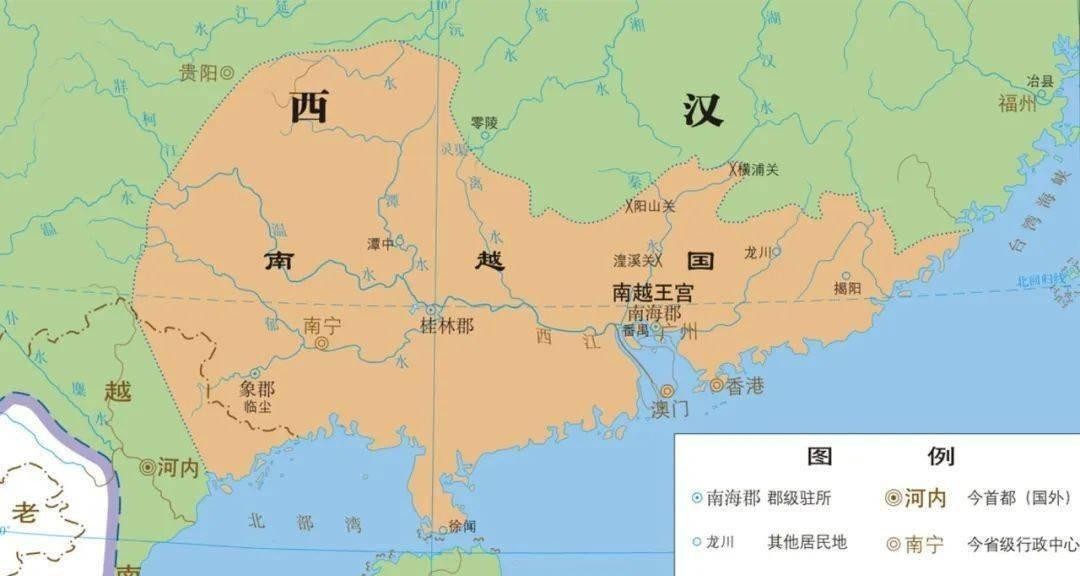

老一辈常说,越南其实是中国古代的“老邻居”。清明时节去广西老边界一走,那种“这山还是你家山,那河也流过咱村口”的感觉太真实。最早的时候,也就是秦始皇那个年代,越南北部和咱们两广,其实统统属于百越人的地盘。秦始皇不安分,眼瞅着岭南地界有点意思,直接拍板让屠睢和赵佗带大军去收拾百越。说平定也没那么易,屠睢人没回来了,赵佗算是苦熬出头,最后混了个南越王。象郡那地方,其实就把现在越南的北部也一起划拉进咱们中央政府的版图。

这岭南和越南,不光地理靠得近,历史上人来人往,搅在一起的事儿不少。秦之后赵佗自立为南越国,把引擎油门一踩,把两广和越南北部都吞了。南越国风光没多久,赶上汉武帝决心昭雪旧怨,派大军直接端了南越的锅,把这些地方又收入囊中。从此到唐宋,这一大片地区呆了上千年都是“咱家自家人看自家地”。可惜天下无不散的筵席,中原这边一乱,南方豪族嗅到机会,越南那些交趾大户也学得快,各种称王称霸,乱世出英雄嘛。

越南这片地头百姓其实经历了十足的“民族大融合”。秦汉以后,大批中原人南下——有当兵的,有被流放的,有的是女孩子被征调当“军垫补”,这东西现在听起来都心酸。但在那个岁月,为了活下去、为了扎根,跨族通婚太普遍了。我有个广西朋友家,族谱写着祖上几百年前“远赴安南”,到现在都跟越南那边有亲戚走动。他们常说,谁家没有几个亲戚、族人跑到越南,反正那时候逃避战乱、谋生存,可不是小概率。

这些南下的中原人,遇上本地的百越部族,年年累月日子过一块,也打过也通婚,时间一长,谁能分得清“你是壮还是侗、你是汉还是黎”?像广西南宁那一带,侗族和汉族的混居区里,人情世故和话语习惯都带着冲淡的界限感。你家吃粽子、我家歌谣,亲戚来往比市里还近,哪里还分什么“你我”?

说到划分民族,其实也是现代国家的“政治需要”。越南人过了独立后的混乱,终于搞明白一件事儿:民族的数量不光反映人群多少,更要为国家管理服务。原来那些躲在大山深沟的族群,政府派人一户一户走访,时常碰见些让人头疼的难题。比如说,在越南北部山区,有一个叫“岱依”的族群,家家户户灶台上挂着牛骨做护身符,要问起是哪门哪族,老人说他们祖上是很早以前从“两广”过来的“客家人”,一转头又用着拉祜语的腔调说话,实在让人口感复杂。

越南在1976年建国后,急着把全国家底摸清楚,于是干脆来了一套“大登记”。说起来,那种全国普查,既有点像查户口又像是国王下乡,什么样的乡镇都挨个儿发问卷。就拿同塔省来说,那里有一批很特殊的居民,被后人确定为“山由族”,其实祖上大都是明清之际从广东潮汕地带过来的,他们说粤语,生活中却混杂着越南传统宜忌。有的老人坚信,自家血脉和“华人”没二样,但当地政府却“另起一列”,专门单列“山由”。

这样一来,不光是汉族,连像壮、布依、侗这样的南方少数民族,到了越南也一律被拆分成若干分支。比如,布依族到了越南,有的叫“热依”,有些地区又自称“征依”,调调不一样,统计时就成了新的民族。越南那边最终认定的53个少数民族里,有不少其实就是中国少数民族的“堂兄弟”,名字一变,成了官方新族类。

有关华人(越南称“华族”)的划分,背后其实有着非常现实的考虑。越南人时刻提防着“海外华人”凝聚力。历史上有很多次,旅越华人在经济上很有影响力,南部西贡一带,走进华人商会的大宅院,里面的账本薄得像家具,掌柜说的还是海南话。上世纪五十年代越南土改时期,一些家族因为“带头暴富”,成了新政权打压的目标。越南政府考虑长治久安,干脆把“华族”细化再分,既有利于管理,也能“防范于未然”。

再看越南的山地这些地方,一个县里能混住七八种不同民族,你想都想不到。比如在北部谅山省,市场一开,各族群衣着五颜六色,有的披青布,有的带银饰,有的自称“莫人”,有的说自己是“瑶家”。他们平时买卖用越语,到了家里转头一说话满口壮语、苗话。偶尔几个汉族后裔耀武扬威地讲讲祖上传下来的家风,还有人半真半假地跟我念叨:“我们这儿,越南人和中国人几百年前根本没什么分别,都是跟着河走出来的。”

仔细想想,越南这些民族的繁多,既是几千年迁徙、融合、分合的产物,也被现代政府刻意分了又分。其实说起来,道道里外都透着点“人心难测”的味道。有人抱怨这种分法太琐碎,有人觉得正好保留了各自的血脉和小传统——你就说这种历史折腾,是不是比教科书讲的要曲折多了点?

最后,说这越南小小的国家,五六十个民族,谁又能估摸哪天又分出新花样?也许下次普查一来,山间又冒出一支新分家的“苗裔族”。我们总觉得国家和民族应该泾渭分明,其实一到具体人头、家庭、风俗上,哪有那么多规矩——大山里谁家还不掺点“隔壁亲戚”的血脉?人嘛,本来就是这样混出来的。