隐匿在云南的神秘山居民族

在中国的西南边陲,云南的群山峻岭之间,隐藏着一个充满神秘色彩的民族 —— 哈尼族。当外界的喧嚣逐渐远去,踏入哈尼族的聚居地,仿佛步入了一个被岁月遗忘的世外桃源 ,这里的一切都散发着独特而迷人的魅力。

哈尼族,总人口约 173 万,主要分布在红河、普洱等地 ,他们的村落多依山而建,巧妙地融入周围的自然环境之中,形成了一道别具一格的风景线。这些村落,犹如散落在云南群山之间的璀璨明珠,每一个都承载着独特的故事与传说。走进哈尼族的世界,就像翻开一部厚重的史书,每一页都写满了神秘与传奇。

追溯历史:从远古走来的哈尼族

哈尼族的历史,犹如一条波澜壮阔的长河,从远古奔腾而来,承载着无数的故事与传说。关于哈尼族的历史渊源,学界观点不一,其中 “氐羌系统南迁说” 最为流行。这种观点认为,哈尼族与彝族、拉祜族等同源于古代羌族。

据汉文史籍记载,氐羌族群原是驰骋在青、甘、藏高原的游牧民族,逐水草而居,过着自由自在的生活 。然而,公元前 8 世纪,秦国大规模征服邻近部落,打破了他们原本平静的生活。在秦国的强大压力下,氐羌部落群开始分化,众多羌人散居各地,其中一部分逐渐往南流迁,散布到川西南、滇西北、滇东北广大地区,这一部分南迁的氐羌系统部落群,成为了近代汉藏语系藏缅语族各兄弟民族的祖先,而哈尼族的先民 “和夷” 也在其中,这可能是哈尼最早见诸史籍的称呼 。

时光流转,到了隋唐时期,哈尼族和彝族的先民同被称为 “乌蛮” 。唐初,哈尼族开始从 “乌蛮” 中逐渐分化,散布于哀牢山、无量山广大地区的哈尼族被称为 “和泥” ,滇东南六诏山区则出现 “和蛮” 部落 。这些部落曾多次向唐皇朝贡方物,从此与中原有了经济和政治上的联系,开启了与外界交流融合的新篇章。

独特文化,多彩魅力

(一)语言文字,沟通的桥梁

哈尼族有自己本民族的语言,即哈尼语 ,属于汉藏语系藏缅语族彝语支,内部可分为哈(尼)雅(尼)、碧(约)卡(多)、豪(尼)白(宏)三个方言,方言的分布同有关自称单位分布的地区相当 。哈尼语以词多义、音节复杂、声调变化丰富为特点,其词汇系统中存在大量的多义词,语法结构相对复杂。在漫长的历史中,哈尼族曾刻木结绳记事 ,解放前,一些通汉语文的哈尼族知识分子,曾用方块字记录过哈尼语。1957 年,党和政府帮助哈尼族创造了一种以拉丁字母为基础的文字,在红河哈尼族彝族自治州试验推行,至今仍在使用,这种文字具有简单易学、书写方便等优点,对于哈尼族语言的传承和发展起到了积极的作用。

(二)自然崇拜,敬畏天地

哈尼族的宗教信仰主要是自然崇拜和祖先崇拜 ,他们深信自然万物有灵,如山神、水神、树神、日神、月神、风神、雷神、冰雹神、地震神等,都被视为重要的神灵加以崇拜 。在哈尼族的观念中,灵魂的观念也占有重要地位,他们认为,人有 12 个灵魂,分布于人体全身,对人体的安康起着不同的作用,只有 12 个魂都恪尽职守,一个不少地依附于人体时,人才能健康无恙。为此,哈尼族依据失魂的地点、方式及原因,形成了一套完整的招魂、保魂和固魂习俗 。

祖先崇拜在哈尼族信仰中同样占有重要地位,他们相信祖先灵魂永存,并一直庇佑着后代 。哈尼人会在特定的时间进行祭祀祖先的活动,称为 “嘎普” 。祭祀活动分为季节性祭祀和临时性祭祀,季节性祭祀包括开山祭、栽秧祭、中秋祭等;临时性祭祀则有祈雨祭、还愿祭、送魂祭等 。在祭祀活动中,祭歌和祭舞是必不可少的,祭歌由祭司演唱,歌词内容大多是祈福或感谢神灵的,祭舞则由村民们集体表演,舞姿粗犷而有力,展现了哈尼人豪爽奔放的性格 。

(三)能歌善舞,艺术瑰宝

哈尼族的文学艺术绚丽多姿,神话、传说、诗歌、故事、寓言、童谣、谚语和谜语等都是他们表达情感和传承文化的重要方式 。其中,神话和传说是哈尼族文学中最古老的部分,如叙述万物来历的《创世纪》、讴歌人类战胜洪水、繁衍生息的《洪水记》,以及反映哈尼族历史迁移的《哈尼祖先过江来》等,都是哈尼族口头文学中的瑰宝 。

哈尼族的音乐独具特色,有《哈尼古歌》《阿培聪古》等经典民歌,其音乐节奏明快,旋律优美 。他们的乐器种类丰富,有竹筒、三弦、竹笛、口弦、铜鼓等 ,这些乐器在哈尼族的日常生活和节日庆典中都扮演着重要的角色 。哈尼族舞蹈种类繁多,有《竹竿舞》《扇子舞》《棕扇舞》等 ,舞蹈动作矫健有力,具有浓厚的民族特色,多以模拟生产劳动、祭祀仪式和民间故事为题材,展现了哈尼族人民的生活风貌 。

(四)建筑美学,与自然融合

哈尼族多居住在半山腰,依山势建立村寨 ,他们的房屋多为土墙草顶或竹木结构,平面屋顶,间间相连,形成独特的村落景观 。其中,最具代表性的建筑当属蘑菇房 ,蘑菇房通常由土基墙、竹木架和茅草顶组成,屋顶为四个斜坡面,形似蘑菇 。建筑一般分为三层,底层用于关养牲畜和堆放农具,中层是主要的生活空间,用木板隔成左、中、右三间,中间设有常年烟火不断的方形火塘,用于烹饪和取暖,顶层用泥土覆盖,既可防火,又可堆放粮食和杂物 。

蘑菇房不仅造型独特,还具有冬暖夏凉的特点,由于土基墙和茅草顶的保温性能,即使在寒冷的冬天,屋内也能保持温暖,而在炎热的夏天,屋内则十分凉爽 。其设计巧妙,与哈尼族的农耕生活紧密结合,体现了哈尼族人民顺应自然、利用自然的生活方式 。传说哈尼族的祖先在迁徙过程中,受到蘑菇的启发,模仿其形状建造了蘑菇房,如今,尽管现代建筑逐渐增多,蘑菇房依然是哈尼族文化的重要象征 。

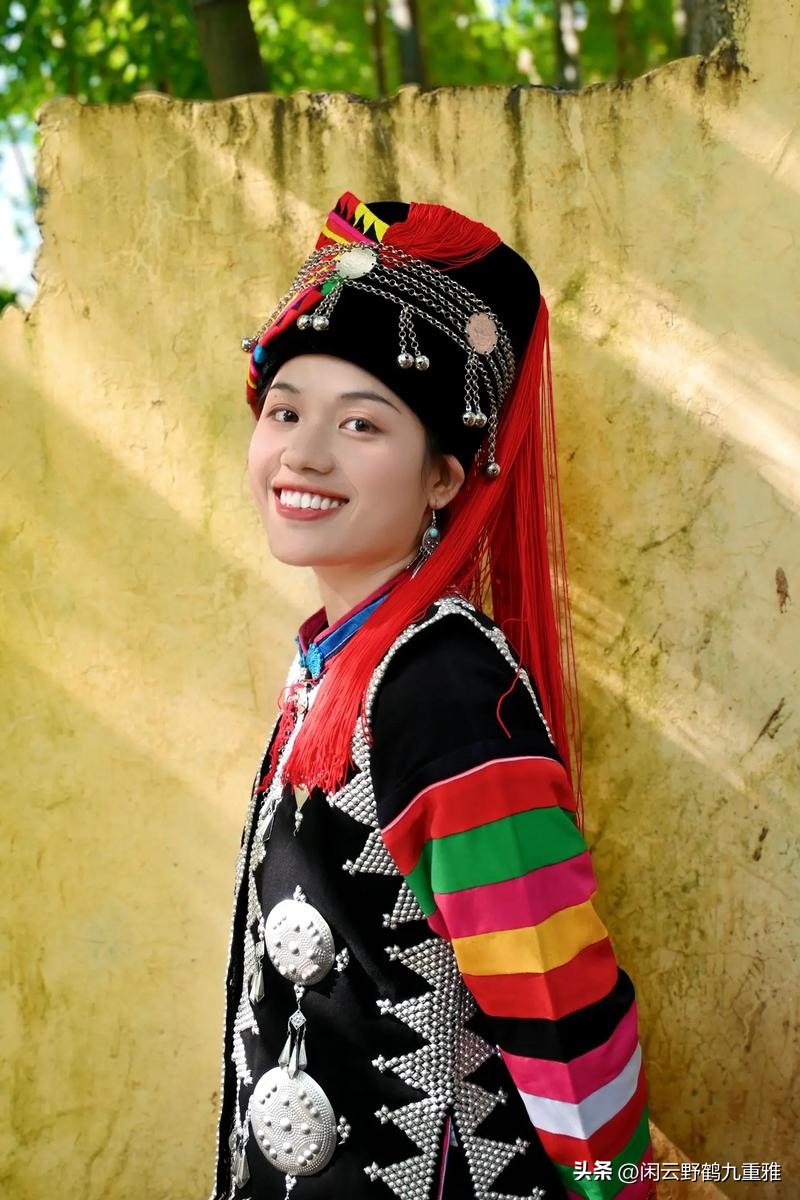

(五)服饰之美,绚丽多彩

哈尼族男女服饰各异,色彩鲜艳,图案丰富 ,充满了浓郁的民族风情 。男子多穿对襟上衣和长裤,用黑布或白布裹头 ,服装款式简洁大方,便于劳作 。女子则多穿右襟无领上衣,下穿长裤或短裙 ,衣服的托肩、大襟、袖口和裤脚镶上彩色花边 ,配以银饰和绣花鞋,更显婀娜多姿 。哈尼族女性的头饰也十分复杂多样,常以黑布为底,装饰以彩色丝线和银饰 ,具有很高的辨识度 。

哈尼族服饰上的刺绣和银饰制作工艺精湛,展示了他们高超的技艺和独特的审美 。刺绣图案寓意深刻,多为自然界中的动植物、几何图形等,表达了哈尼族人民对美好生活的向往和对大自然的热爱 ;银饰不仅是装饰品,更承载着族群的文化意义,代表着财富和地位 。

生活习俗,传承千年

(一)饮食习惯,独特风味

哈尼族以大米为主食 ,玉米、荞麦等为辅 ,他们日食两餐,喜食干饭、粑粑、米线、卷粉和豌豆凉粉 。哈尼族还将瘦肉剁细,与大米、姜末、八角、草果一起熬粥 ,味道独特。他们尤其爱吃糯米粑粑,常常用芭蕉叶包着与腌肉一起吃 ,口感软糯,香味四溢。此外,哈尼族还用紫糯米制成紫米饭、紫米粑、紫米粥等,构成了完整的药膳系列 ,这些药膳具有补血益气、暖脾止虚等功效 。

哈尼族极爱吃肉,猪、牛、羊、鸡、鸭等都是他们喜爱的食材 ,他们喜欢大块吃肉、大碗喝酒,展现出豪爽的性格 。村里有人家杀猪宰鸡或做了可口的食物,各户男女长者都会被邀去共食 ,而且会把肝脏等最鲜嫩可口的部位敬给老者享用 ,体现了对长辈的敬重 。哈尼人善于制作火熏腊肉和干巴 ,将肉切成条状,撒上花椒面、盐等香料,捂沤一昼夜后,悬挂于火塘之上,任其烟火熏烤 ,半月或一月后,腊肉和干巴呈紫红色,喷香异常且略含鲜味 ,成为哈尼族的名贵佳肴 。哈尼族还有一道奇肴叫 “白旺” ,是用生猪血、羊血、狗血制作的剁生 ,以刚宰杀的鲜血为主要原料,再加以切碎炒熟的瘦肉等,撒入辣椒粉等佐料,迅速搅拌而成 ,这道菜味道醇浓,麻辣可口 。

(二)传统节日,欢乐庆典

哈尼族的传统节日丰富多彩,其中十月年和矻扎扎节最为隆重 。十月年,哈尼语称 “美首扎勒特” 或 “米索扎” ,时间从夏历十月第一个属龙日开始,直至属猴日结束,历时五六天 ,类似汉族的春节 ,是哈尼族一年中最长、内容最丰富的节日 。节日期间,各家各户杀猪杀鸡、舂糯米粑等 ,祭祀天地、祖先 。每天早晚吃饭前,家家都要用小簸箕抬着一蛊酒和三个团籽送到村口倒掉,祭献祖宗 ,随后又送一些食物到同宗辈数最大的人家去 ,以示不忘血缘祖根 。出嫁的姑娘必须回娘家恭贺新禧 ,外甥要向舅舅讨压岁钱 ,娘家同宗亲属会好酒好肉款待 ,还会送些粑粑和煮熟的鸭蛋 。

矻扎扎节,哈尼语为 “Kuqzaq zaq” ,意为 “预祝五谷丰登、人畜康泰” ,因在每年农历 6 月中旬举行 ,也叫 “六月年” ,是哈尼族人民最为隆重的传统节日之一 。节日为期三天 ,第一天各村寨会竖起巨大的 “磨秋” ,庄严的立秋杆仪式标志着节日的正式开始 。身着节日盛装的哈尼族民众,尤其是青壮年会争先恐后地骑上磨秋 ,在旋转飞荡中尽情欢呼 ,这不仅是对勇气与技艺的展示 ,更承载着祈求村寨平安、人畜兴旺的美好寓意 。节日期间还会举行长街宴 ,各家各户将精心烹制的哈尼风味菜肴摆上相连的长桌 ,全村人甚至邻寨亲友共聚一堂 ,举杯畅饮,歌声不断 ,“吃百家饭,连百家心” ,展现出浓郁的哈尼人情味 。

(三)婚丧嫁娶,人生大事

哈尼族的婚姻习俗独特而有趣 ,他们实行一夫一妻制 ,过去多为父母包办婚姻 ,如今自由恋爱的情况越来越多 。在哈尼族的婚姻中,有一些特殊的习俗 ,比如忌虎牛属相婚配 ,认为婚后属虎者会伤属牛者 ;忌日蚀、月蚀日成婚 ,否则婚后必生怪胎 ;春天下种的早春农作物收获前 ,忌提亲娶妇 ;出嫁新娘由兄弟背出家门 ,忌脚碰门坎 ,否则不吉等 。

哈尼族的葬礼十分隆重 ,他们认为人的死亡只是肉体的消亡 ,灵魂依然活着 ,因此葬礼上的每个仪式都代表着特定的文化内涵 ,反映了哈尼族特有的民族心理和价值追求 。当家中老人去世时 ,忌无人接气 ;出殡前 ,家人禁洗脸、洗脚、洗头等 ;如死者为老人 ,亲属停止生产五天 ,死者为小孩 ,停止生产一天 ,人死当天 ,全寨各户均停止生产一天 。哈尼族的葬礼根据死者的年龄、性别和死亡原因等 ,分为不同的形式 ,其中 “摩搓搓” 葬礼是为德高望重的老人举行的盛大葬礼 ,会有众多亲朋好友前来吊唁 ,人们会跳传统的丧葬舞蹈 ,以表达对逝者的怀念和敬意 。

新时代下的哈尼族:传承与发展

在新时代的浪潮中,哈尼族既面临着前所未有的发展机遇,也面临着诸多挑战。随着现代化进程的加速,哈尼族传统文化面临着消失和淡化的风险 ,传承人才匮乏,传承环境受到破坏 。一些哈尼族传统生活方式和价值观受到冲击,年轻一代对传统文化的兴趣逐渐减弱 ,导致文化传承人减少 。例如,曾经在哈尼族中广泛流传的哈尼古歌,如今会唱的人越来越少 ,面临着人亡艺绝的严峻现实 。

面对这些挑战,哈尼族人民积极采取措施,努力保护和传承自己的传统文化 。政府和社会组织加大了对哈尼族文化遗产的保护力度 ,修复传统建筑,举办文化展览 ,建立非物质文化遗产项目库 ,确定县级非物质文化遗产项目和传承人 ,对哈尼农耕文化、口碑文化、饮食文化等非物质文化遗产进行系统普查、挖掘、收集、整理 。例如,红河州实施 “哈尼古歌传承三年行动计划” ,组建哈尼梯田文化传习馆和民族文化传承文艺队 ,开展哈尼古歌传承展演活动 ,奖补扶持农村优秀文艺队和民间巧匠 ,扶持非遗传承人 ,引导群众唱好哈尼古歌、跳好哈尼乐作舞 。

同时,哈尼族也在积极探索传统文化与现代生活的融合 ,将传统文化元素融入到旅游、艺术、教育等领域 ,推动文化产业的发展 。例如,哈尼族地区的旅游业与文化产业相结合 ,开发出了一系列具有哈尼族特色的旅游产品和文化活动 ,吸引了众多游客前来体验 ,既促进了当地经济的发展 ,又传播了哈尼族文化 。 此外,哈尼族还通过现代科技手段 ,如网络、新媒体等 ,传播和推广自己的文化 ,让更多的人了解和认识哈尼族文化 。

在新时代,哈尼族正以开放的姿态 ,在保护和传承传统文化的基础上 ,积极创新和发展 ,努力实现传统文化与现代社会的有机融合 ,让哈尼族文化在新时代焕发出新的生机与活力 ,继续书写属于自己的辉煌篇章 。

结语:走进哈尼族,感受独特魅力

哈尼族,这个隐匿在云南群山之间的神秘民族,以其悠久的历史、独特的文化和丰富多彩的生活习俗,宛如一颗璀璨的明珠,散发着迷人的光芒 。从古老的传说到精美的服饰,从独特的建筑到热情的节日,每一个元素都承载着哈尼族人民的智慧和情感 。

在现代化的浪潮中,哈尼族文化面临着诸多挑战,但哈尼族人民积极应对,努力保护和传承自己的文化 ,同时也在不断探索创新,让传统文化与现代生活相融合 。希望通过这篇文章,能让更多的人了解哈尼族 ,走进哈尼族的世界 ,感受他们的独特魅力 ,共同为保护和传承这一珍贵的民族文化贡献力量 。