在中国历史上,多个城市因地理位置、经济基础、战略防御或政治需求等因素成为首都。以下是几个代表性城市作为首都时的核心优势分析:

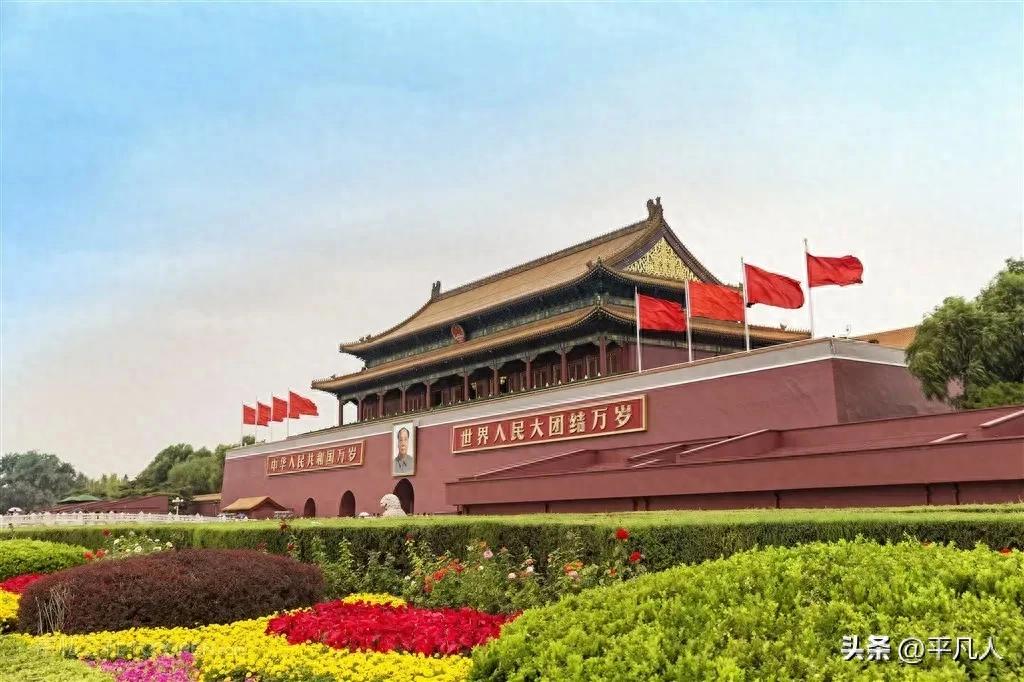

一、北京:军事防御与战略枢纽

1. 地理屏障与战略安全

北京地处华北平原北部,三面环山(燕山、太行山),东临渤海,形成天然军事屏障,易守难攻。这种地形在古代战争中可有效抵御北方游牧民族的入侵,如明代依托长城与山海关构建防御体系。

2. 交通与经济辐射

作为华北平原与东北、蒙古高原的衔接点,北京兼具农耕与游牧文明交汇的优势。京杭大运河的开通使其成为南北物资运输的枢纽,现代更依托京津冀协同发展战略,成为经济与政治核心。

3. 历史积淀与政治延续性

自元代起,北京便成为统一王朝的首都,明清两代进一步巩固其政治地位。深厚的历史底蕴为其作为现代首都提供了文化认同基础。

二、南京:长江天险与南方经济中心

1. 长江天堑与经济富庶

南京地处长江下游,依托长江天然防线,成为南方政权(如东吴、东晋、民国)的首选。同时,江南地区自六朝起经济富庶,赋税占全国比重极高,为政权提供经济支撑。

2. 交通枢纽与南北连接

南京位于长江与大运河交汇处,连通江淮与江南,便于物资调配。民国时期的“首都大计划”更规划了现代道路系统,试图将其打造为国际港口城市。

3. 防御弱点与历史宿命

尽管长江提供屏障,但南京易受上游(如江汉平原)顺流而下的军事威胁。历史上多次被北方政权攻破(如隋灭陈、清灭南明),导致其难以长期作为统一政权的首都。

三、西安(长安):地理中心与资源腹地

1. 中原与关中的地理枢纽

西安位于关中平原,四面环山(秦岭、北山),易守难攻。其居中位置便于控制中原与西域,汉唐时期通过丝绸之路成为国际交往中心。

2. 资源丰富与农业基础

关中平原土地肥沃,曾是全国粮仓。西汉时期通过漕运从中原调粮,支撑首都人口与经济需求。

3. 衰落与经济重心南移

随着气候变化与过度开发,关中生态退化,加之唐宋后经济重心南移,西安逐渐失去首都地位。现代虽为西部重镇,但经济实力远不及东部城市。

四、洛阳:中原腹地与历史积淀

1. 中原核心与交通便利

洛阳地处黄河中游,扼守中原通往关中的要道,是古代军事与经济运输的咽喉。隋唐大运河的开通进一步强化其枢纽地位。

2. 文化底蕴与多朝古都

作为十三朝古都,洛阳承载了夏、商、周至隋唐的深厚历史,龙门石窟、白马寺等文化遗产至今影响深远。

3. 现代发展的局限性

尽管历史地位显赫,但洛阳在现代经济规模、国际影响力及基础设施上无法与北京、上海等城市竞争,难以满足现代首都的功能需求。

五、其他候选城市对比

- 开封:北宋都城,依托汴河漕运成为经济中心,但无险可守,最终因黄河水患与军事脆弱性衰落。

- 杭州:南宋临安府,依赖江南经济,但偏居东南,防御纵深不足,难以辐射全国。

总结:首都选址的核心逻辑

1. 军事安全:如北京的环山地形、南京的长江屏障。

2. 经济支撑:依赖富庶区域(如江南、关中)的物资供应。

3. 交通与辐射能力:枢纽位置便于控制全国或连接重要区域。

4. 政治延续性:历史积淀强化政权合法性(如北京、西安)。

不同时期的首都选择反映了政权对安全、经济与统治效率的权衡。现代北京的综合优势(战略防御、经济辐射、历史认同)使其延续了首都地位,而其他古都则更多依托历史遗产转型为文化或区域中心。