天津北站的旧事,很像是翻开一本老相册——你以为只是扎根在城市一角的一座火车站,没想到牵出来的全是人物命运,时代风雨。你想,清末那么乱,谁还在心思盖新城?可袁世凯来了,不安分,非要干点什么;九国租界、老城墙外,天津人既想活得体面,又不甘心全听外人指挥。矛盾尖着——旧城打不过新势力,新政安排得风风火火。到底是谁在主导自己的路数?谁在负责记住,站台上的昨天?

时间回到1902年,袁世凯还没成那后来众人议论的“民国大总统”,只是到了天津,身上新担子,还挺沉。北洋大臣管地又管兵,他心里盘算盘算,怎么把天津从一盘散沙变成一座有点气派的新城。不过你得承认,袁是那种泡着茶也琢磨着洋事儿的人。总归觉得,坐在老城,一味守着城墙和护城河,远不如整点西洋气的新建筑。于是,新开河火车站就冒出来了,一开始只是几根木柱、几声汽笛,后来慢慢有了天津北站的雏形。

离火车站不远的地方,袁世凯又折腾出一个种植园,一混合种,连秋葵都不放过。想来那时的棉花,刚摘下来还带点土气,鸡鸭羊猪凑一场,蜜蜂在花间嬉闹。别看是官府主事,园子里那点湖光水色,倒有几分人间烟火。天津人也纳闷,洋人租界腔调高,可自家这边也能养鱼虾、种菱荷,日子或许没那么闪耀,但有一份扎实。

最特别的,倒不是先有城墙还是先挖护城河。袁世凯和他的左膀右臂们决定不要城墙,把原本“圈起来过日子”的习惯彻底打破。大经路一笔直,像从西方城市照搬过来,两旁又是密密麻麻的小路,名字东一块西一块:天地元黄,宇宙日月,听着神神道道,你仔细寻味,却有点像是旧俗里镶了新皮,天津人的骨气和幻想搅在了一锅里。金钢桥修起来,把新城老城连在一起,有些像一根纽带,一部分人穿着长衫,一部分人已在试着换成西装。

如果翻一翻那个时候的朋友圈,周学熙一定是混得最开的。他家世摆的够高,做过两广总督的父亲,自己也在日本学过经——这种人干脆,不爱卖弄资格。回国一看天津,还缺个公共园林,心里犯嘀咕:洋园子有排场,不如学学东京日比谷的样子,给自家百姓也开一道门。于是,他挑中了盐商张家曾修的老园子——问津园,几代浮沉后,早已荒芜,只剩思源庄和旧树残水。他掏出十七万两白银,拳拳气魄,不只是为了风景,更像是在给天津一个新的生活方式。

你若是混进那新开的“劝业会场”园子,定能撞见体育场里孩子跳台,或是谁在抛球房里嘻嘻打闹。茶楼、戏园、会议厅,无所不有。连直隶工艺总局、教育制造所都安了进去,早期展馆开张,能看到泥人张、景泰蓝,也有新派的座钟、油画标本。一天到晚人来人往,不只官绅进门,寻常百姓也敢逛两圈。

有意思的是,天津的文化路子,就是这样一点一点生根的。辛亥以后,劝业会场改名叫天津公园,中山公园再到图书馆、美术馆。说起来也怪,严修家里五个儿子,就有两位在馆里掌事。严台荪藏书,大手一挥,二十万卷,连洋书杂志都收进来,那种“兼容并蓄”的智力,和天津气质倒也相契。美术馆挂着齐白石、吴昌硕大作,一南一北的画风,斑斓杂糅,谁都不敢说仅仅属于哪一家。

当然,命运的湾道总是有暗涌。1937年,“七七事变”爆发,日军飞机一阵乱炸,天津大经路上曾经的繁华,瞬间散了个七零八落。那些曾经园林、楼阁、展馆,短短几日变成废墟。宁园一角,也被占成了日本兵营。苦难下的城市,偌大的新城,居然没有一处不是灰尘和唏嘘。

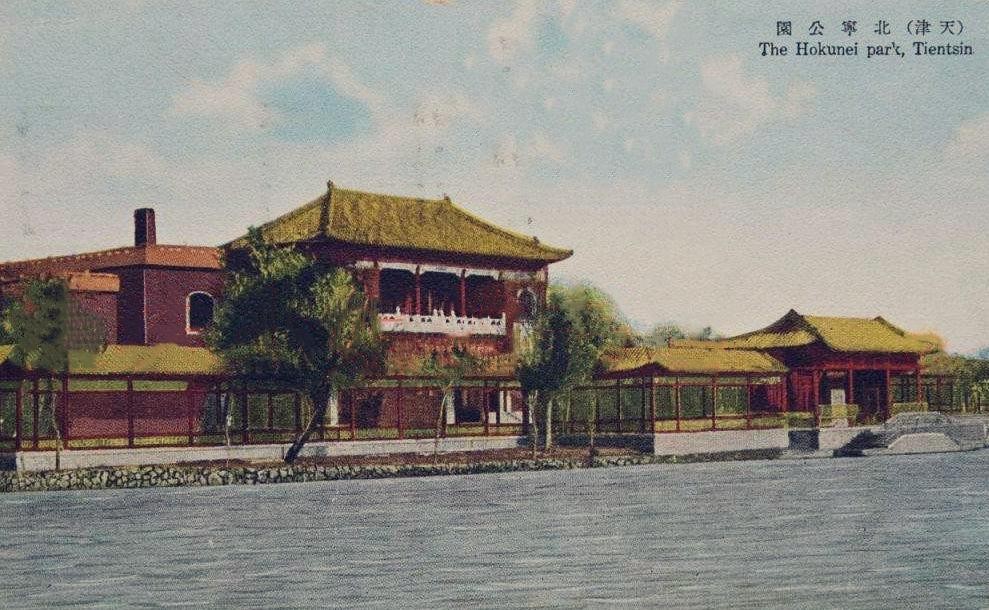

说点闲话——北宁铁路局后来买下种植园,模仿江南和颐和园修新公园,还养鸟,又兴长廊楼阁。静静立碑:“非宁静无以致远”。千字一句,话说得飘飘远远,真要过日子,还是要有一点柴米气。有年头的老天津人都记得,宁园、铁路俱乐部,电影院,二七公园。工人下班可以打牌、聚会、看场旧电影,孩子们偷溜进来追蝴蝶,也返老还童一回。后面的几十年,公园几次易名又几次复建,里里外外始终绕不开天津百年的烟火与流变。

今天的大经路,已改名叫中山路。路还是那条路,名字换了几回。你要真去走,还能踩到老城留下的痕迹,“天地元黄”也不全消失,路边零星几栋旧宅,像一双随时准备出走又舍不得走远的旧鞋。天津人心里最大的痛点,大概还是当年开启式的金钢桥早已拆掉了。那座连接新旧的铁桥,没人再见过整个样貌,只剩下几张发黄的照片,一些老人偶尔提起,还会愣在原地,眼圈有点发红。

倒是这城市的变化,奇奇怪怪、跌跌撞撞,一条路、一座桥,也挡不住人们低头过日子的心气儿。想起来,袁世凯那会儿未必真能料到,他随手点燃的不只是火车头和新城规划,更是一种被时代拔高、又被人生挤压的混杂感。那些园林、楼宇、俱乐部,想留的留不下,走的又都慢慢消散。人只好在大街上走着,穿过旧路,踩开新痕。时光走远,可谁又真记得,天津北站的汽笛声里,到底藏了多少人的悲欢?

我偶尔想,如果金钢桥还在,大经路边的零碎老宅还亮着灯,是不是每个赶在火车站往北的人,也该在心里,多留下一点属于这座城市的温度。