### 天津北站:百年风云的见证

你走进天津北站,恐怕很难想到,眼前这块北城的小小地头,百年前差点成了“明日之城”的样板。而说实话,这背后掺杂着太多人的心气、争执、愿景。光鲜热闹的背后,有人夸新有人成旧,有人银子撒下去,只落得风吹水起一场梦。

1902年那会儿,袁世凯拎着大檐帽,卷铺盖进了天津,接了直隶总督的活儿。前头刚经历八国联军祸害,天津贫瘠得连口好水都难淘。城里老百姓愁着连月发水,外头各国租界却灯火通明。袁世凯心里明白,要真抬头做人,咱自家得建点像样的——不依阿谁、不拜洋人的一座新城。

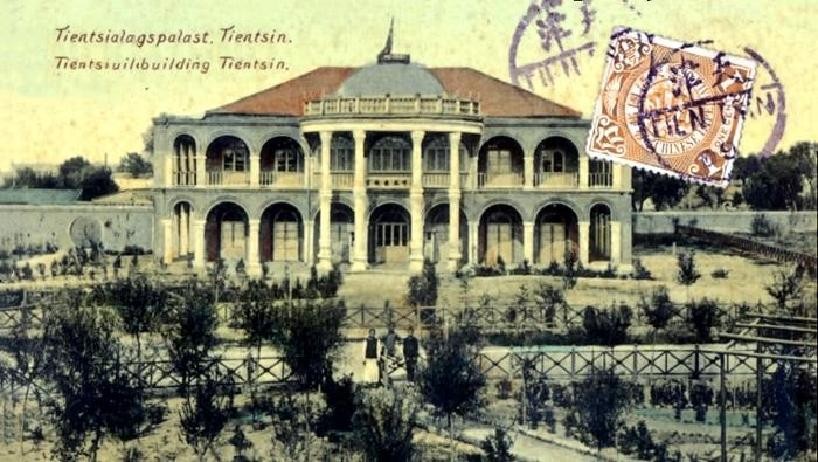

他找来老练的幕僚琢磨,提议第一步:修铁路、盖火车站。一拍板,说干就干。窄轨还冒着湿气,新开河火车站墙皮都没褪去灰味儿。话又说回来,这地段挑得讲究,南边近着租界,北边连着村落,刚好是旧城墙外一片空旷地。站台上晃悠的,不光有远足的居家百姓,也不缺贩货的、学堂里的书生,早就杂揉起了新旧两个天津的气味。

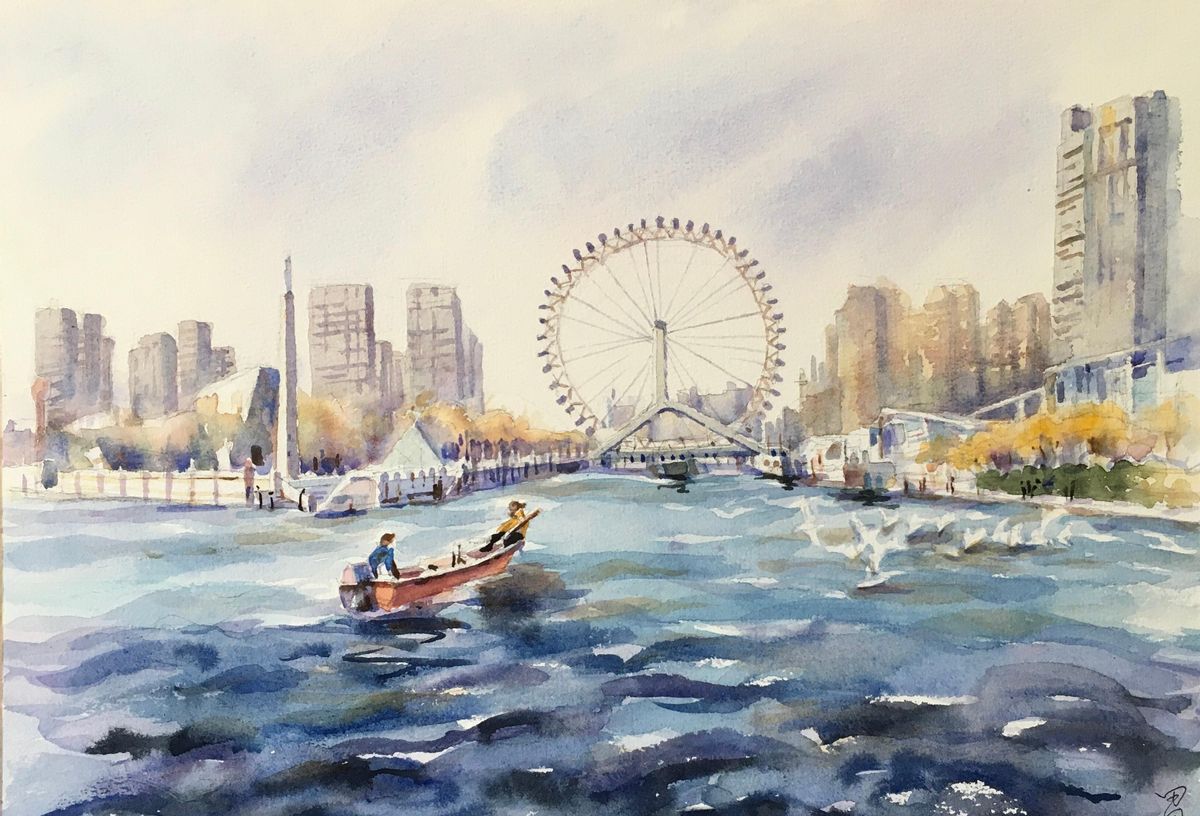

火车站边儿,没像“老例儿”上赶着围墙,而是向西流一溜河地,栽满了乱七八糟的植物。有人说这是“种植园”,也有人撇着嘴,说那儿哪儿都是小菜地——其实它比菜地讲究多了:棉花、秋葵、菊花、马莲一横排,养鸡鸭、猪羊、蜜蜂,一副农工商杂糅的实验田。湖里荷花弥漫,那些日子还真有闲人撑着小木船,在水面上划一圈;半晴半雨的时候,水波里稚气的鱼儿窜出来抢食。冬天枯萎了,土地上还有零零落落的白菜心和泥鳅眼珠,什么都有,活的。

转年新城规划启动,众人看呆了:前头千年造城都是照猫画虎,筑厚墙、挖护城河,守着一方天地。袁世凯这回要“洋气一回”。没围墙,干脆掏空了一大片,拉起星星点点的街巷,街名也讲究:天地、日月、宇宙…这些土得掉牙的词,被人头儿郑重其事地写进了路牌。中间一条大经路甩出去,两边拉着的是密密麻麻的小路,有的容得下黄包车,有的只能两个卖豆腐脑的肩挑擦肩而过。说是新城,其实更像一场热闹的试验场。

新开的金钢桥就像打通了任督二脉,连起火车站直达老城。那桥当初可是稀罕物,开启式的,船过得去、人走得稳,后来拆了,许多天津人还惦记着哩。

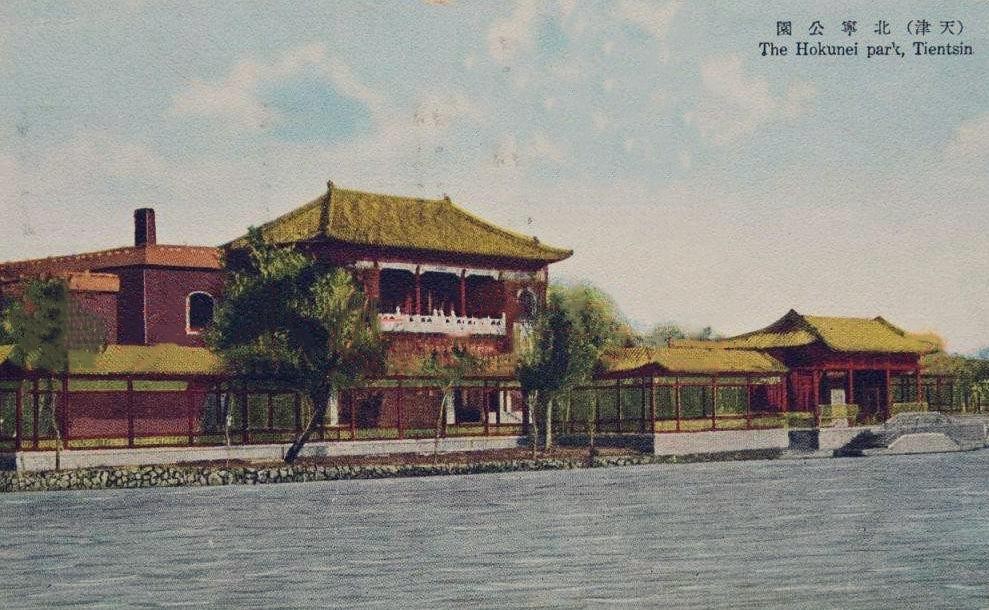

要谈建设,就不能漏了周学熙这号人。他是周馥(两广总督)的娃娃,受过新学,也沾点“官二代”派头。去日本转了一圈,看了人家城市,人家有公园、有商品陈列馆、大道两侧行道树,可咱天津呢?彼时空旷得很,大冷天连个散步的地儿都难寻。周学熙心里嘀咕,咱也来个公园,学东京、比大阪,让百姓有处遛弯、也让上头有面子。

他很会选地方,特地挑了河边老张家的废园——思源庄。那地方原先是清朝盐商弄的问津园,后来人丁败落了,园子也只剩几棵老槐树和一滩冷月。周学熙一咬牙,跳进去修,白银十七万两堆进去,不是个小数。花大钱可不是只堆石叠山,他讲究什么都要“门户气象”——一进大门摆观音,后有亭阁、前有花灌,里面鸟鹤、鹿羊、八角亭都有;再深处有体育场地、秋千,还有茶社、戏台子,甚至连照相馆、会议厅都凑齐。小孩子的捉迷藏,老太太的喝下午茶,书生的坐而论道,全都挤进这五花八门的空间。

园区里摆展览是大事。陈列馆里,人力机器、消防水龙、天津泥人张的泥塑、座钟、油画,光是件件数出来就像逛杂货市集,有点“庙会”的意思。百姓边拍手边摇头,这些新鲜玩意儿有的看得懂,有的望而生畏。孩子趴在玻璃前看动物标本,老人家琢磨着哪来的提花缎子,“当年咱家女眷也穿过这样花的袄儿”。人来人往是热闹,也是真见世面。

不过世事再新,也拦不住旧轱辘转圈。等到辛亥革命闹起来,劝业会场换了名字,叫做天津公园、一会儿又叫中山公园。园子没散,反而越发多了点文化气。楼房拔地而起,图书馆挤进来,美术馆也来扎堆。图书馆的老馆长严台荪是个读书人,满天津城搜新书、杂志,甚至外文书,每天有人探头问“最近又进了点啥新玩意?”美术馆里那些年画展,还真弄来了齐白石、吴昌硕的大作头名。春天画展图画迎风,夏天老人带孩子看鸡鸭,文人讲座和画工搬家,空气里掺着油墨和槐树花的味儿。有时只是傍晚溜一圈,看孩童追蝴蝶,你会恍惚:这是哪朝哪代?

可风水轮流转,到了1937年,刺啦一声刀割似的“七七事变”响了。日本鬼子压进来,飞机一天能飞六七十架在天津城头扔炸弹。那些年新建起来的好楼好园,没几下就塌得七零八落。宁园给征了兵营,更多的地方变废墟,剩下的也里外都是心事。那阵天津人早起就想着快关窗户,谁知道哪一炸就在耳边轰鸣。

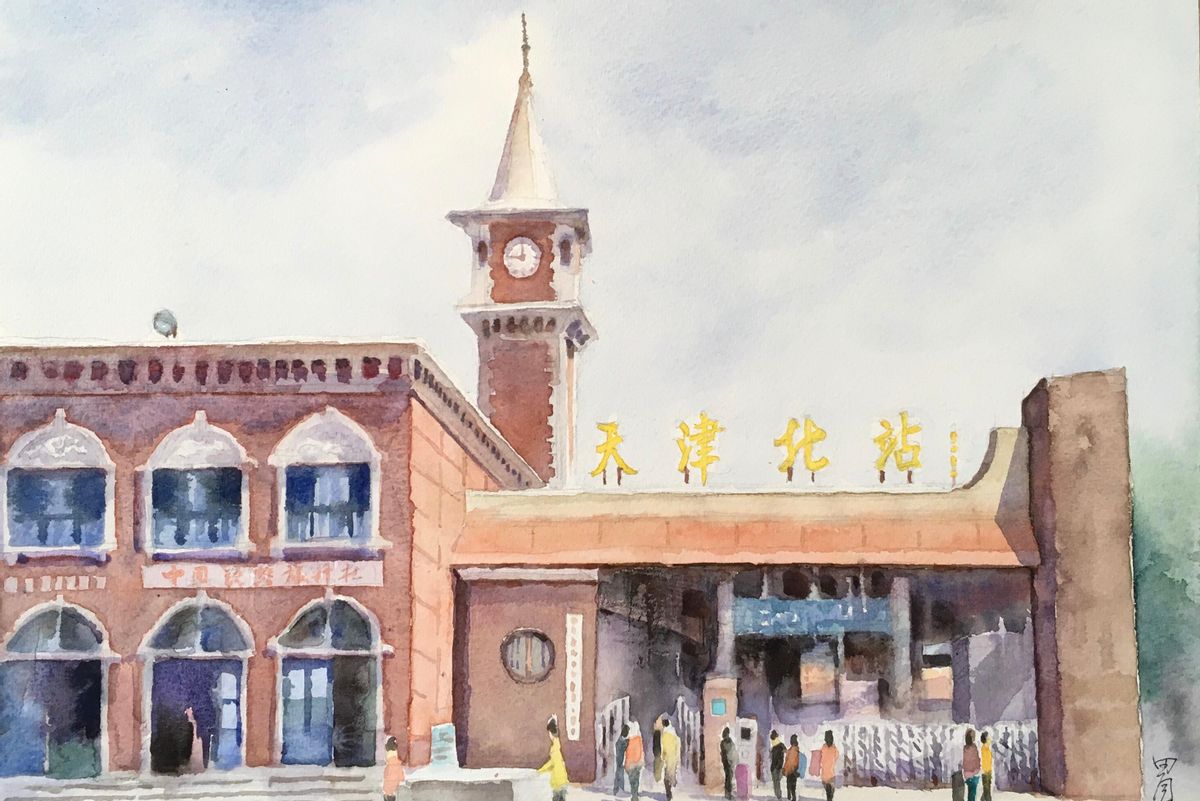

火车站的命还是硬一点。名字换了几个来回:新开河、天津城、天津新站、天津总站、最终变成天津北站。“天津北”三个字,也差不离成了半个世纪人口相传的坐标了。2015年铁路提速,北站又开了。只不过,物是人非,你要是拿着百年前的地图转圈,发现这儿那儿还残留着旧时的气味,可人和故事早变了。

说到宁园,原先是铁路局买了种植园,想法倒也讲究,掺着江南园林、又有北京颐和园的调调。荷池垂柳,假山曲桥,水禽几对随便走,枝头挂着的是工人家属洗净的衣裳。再后头改成了工人文化宫、电影院、“二七公园”,园里人多了,也热闹了,只是那分旧时缓慢滋味,怕是越来越薄了。2010年再改造,按老照片再刷一遍古调,也只是提醒人“这儿不是新来的”。

许多天津人至今还能顺着“天地元黄、宇宙日月”的街道命名指路。老房子零零落落地兀自杵着,仿佛在等着哪天有人拍一拍窗沿,问一句:“你还记得,那年那月我们是怎么过来的吗?”

至于那座开启式的金钢桥,早拆得干干净净了,你看如今谁还记得呢?可桥的影子,始终悬在很多老天津人的梦里——那是他们心里最柔软的地方。

城市的故事,总有结有散。天津北站还在,但过去的人,过去的声音、热闹、哀乐,却早已被时间轻轻卷走,只在几颗老槐树下,一阵风里,偶尔浮上一丝若有若无的味道。

谁知道呢?或许走在旧路上的你,哪天也会感慨一声:“哎,可惜了,可惜……”