天津北站:一座新城的心跳

有时候,一个城市的身世,比你想象的还要复杂。天津人总说:“桥多,路密,老城小,新城热闹。”可你知道吗?今天咱们说的这地方,原本既不是租界,也不是老城;它是一张新画布,偏生画上了中国近代民族自强的一抹底色。天津北站,河北区的起点,说它是由一场权力角逐和理想冲撞酿出来的,也一点不为过。

光绪二十八年,袁世凯顶着满头压力,带着几分野心,从北京一路“南下”到天津,握了直隶总督兼北洋大臣的印。那年头,洋人租界已经时髦成风,中国人的老城却越发局促,像是院子里困着的老人,喘不过气来。袁世凯不是那种安分守己的人,他一边要维稳,一边还琢磨着怎么把局面翻新。他看了看两边对峙的租界和老城,心里估摸着:“得整点我们自己的新意思。”

他第一步没选官衙,也没搞城墙,反倒是拍板修火车站——说来出乎意料,那年代的火车站对中国人来说,还真是新鲜玩意。新开河火车站横空出世,像在老天津拉开了一股子新风。火车站旁边不是冷冰冰的机器厂,而是种植园。你如果那会儿能去逛逛,会看到棉花、秋葵、栗菊、马莲,间杂着菱角、荷花和稻谷,还有鸡鸭、羊猪。蜂箱嗡嗡、人影稀稀,俨然是城市里自己给自己留了一块田园。一旁的鉴水轩,幽静得很,湖光山色,桥连亭阁,难得有点古意。

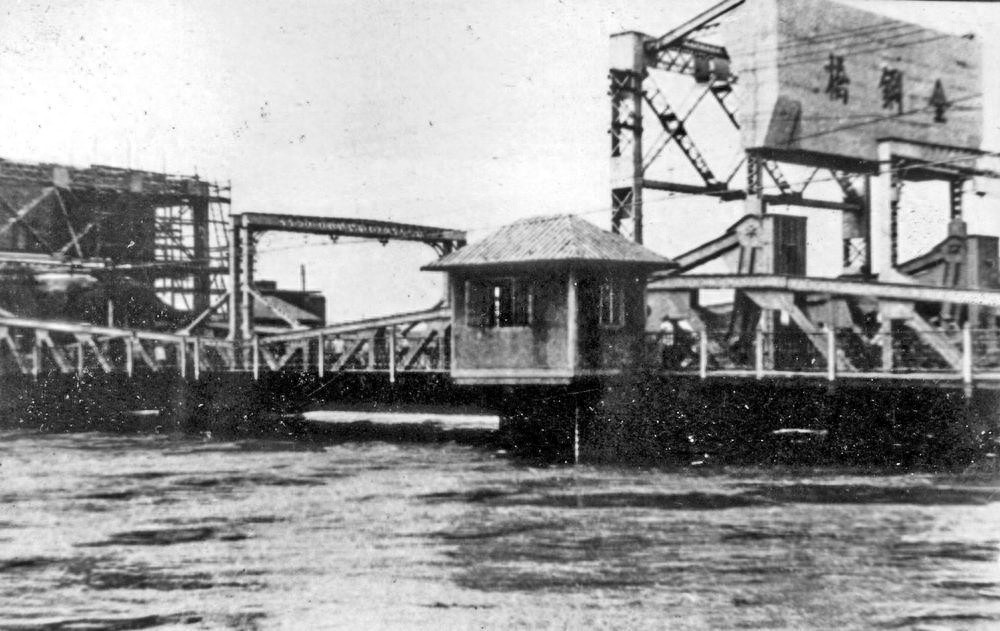

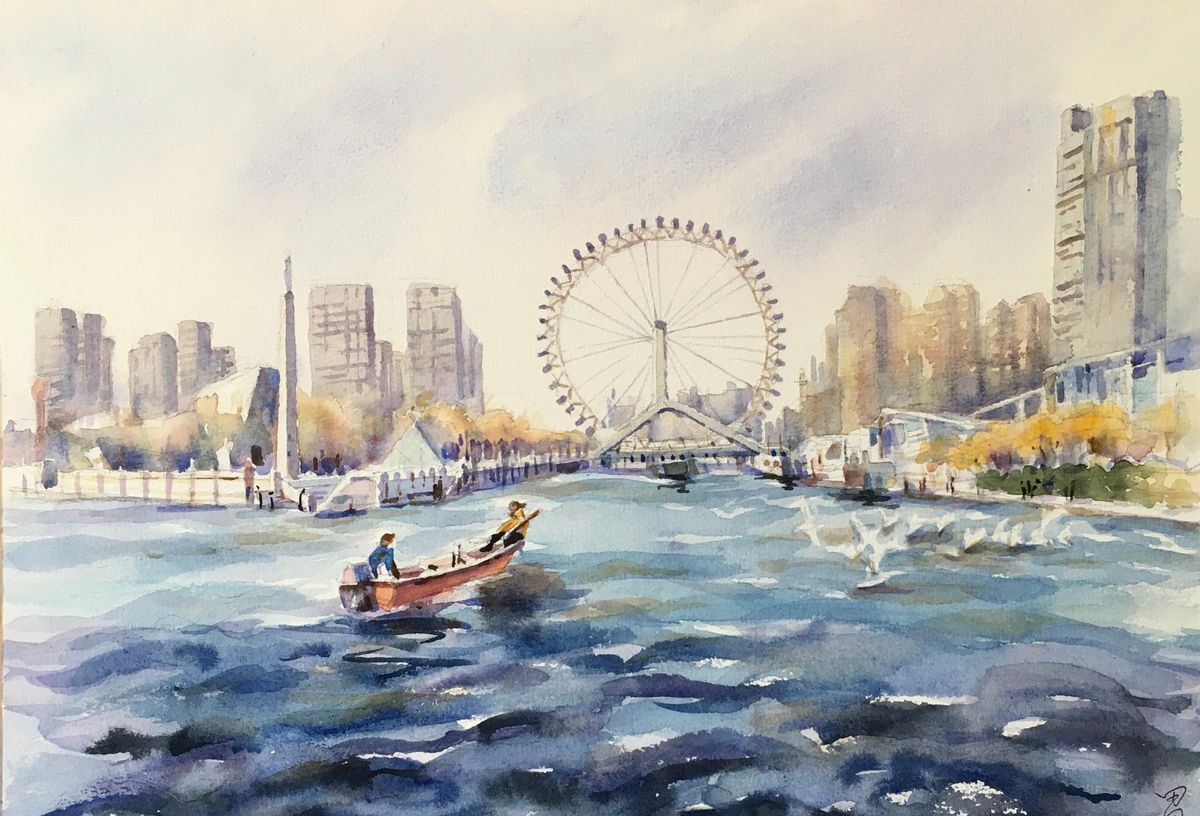

火车、种田、造纸,一番热闹之后,就是更大的章法了。袁世凯要在这地方弯出一条像西洋城市的路。他没看老祖宗规矩,没了城墙,没了护城河,直接在荒地上画了条“正大光明”的大道——现在的中山路。两旁不是胡同,也不是大院,而是一张巧密的路网,听说命名还沾着点天文地理:天地元黄、宇宙日月,倒像童谣里念出来的。开铁桥、通海河,一路铺到老城。这一套走下来,全天津人都觉着新奇,城脚下长出了一块“不一样的肉”。

其实事情哪有那么顺。新城很快热闹起来,可人心里总还是有点疙瘩:没墙,没濠沟,能安稳么?这大约也是那个时代最真实的惴惴不安吧。袁世凯当然想得比普通百姓多,他知道要让新城有点烟火气,就得让人留下来,不光是跑码头的商客。得有地方能歇脚,能闲逛——这就把周学熙拉进了局。

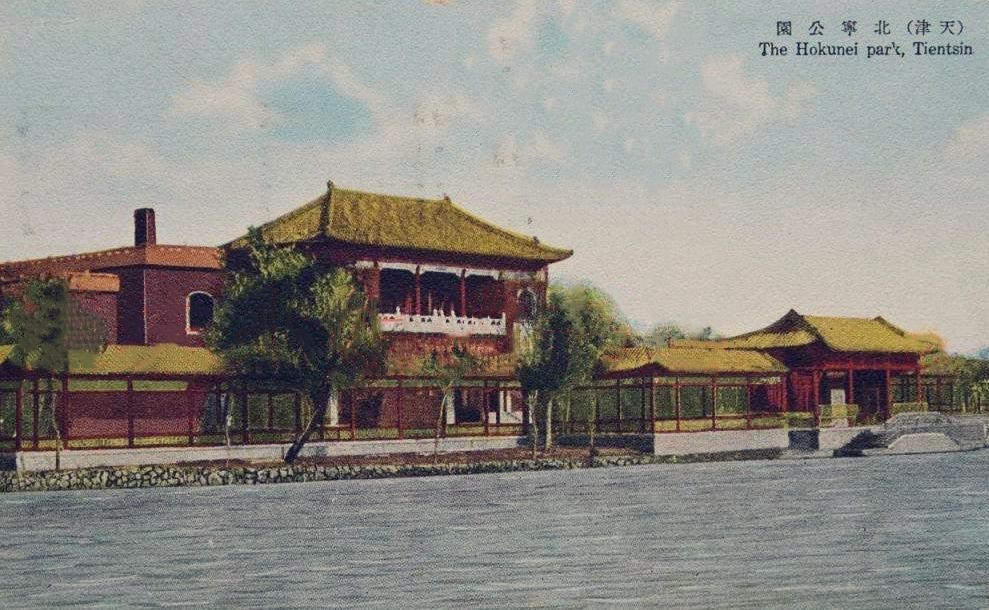

周学熙,那可是个能人。据说他学问做得扎实,见识广,连日本大阪都看过一圈。回来后跟袁世凯拍着胸脯说,天津还缺个“体面”的公园,最好像东京日比谷那样,官绅百姓都能游玩。他挑了块地,说来也有点风水讲头,是老盐商张霖的问津园老址:河边垂杨,柴门溪路,旧时人家阴影还在。问津园后来荒了又成了张映辰的思源庄,风水轮流转,清风还带着点旧日味道。

公园建起来,银子烧了十七万两,土山种树,观音像立起来,亭子一个连一个。最热闹的地方,不光有音乐亭、鹤亭鹿亭,还有跳台和木马,小朋友笑闹,大人喝茶唱戏。后来又真把俄罗斯、德国那些工艺馆、陈列馆搬了进来,泥人张、景泰蓝、提花机、还有展览会上国画西画,真是中西碰头,眼花缭乱。那场面,大概今天说起来都叫人心动。

辛亥年过去,运动的齿轮转得飞快,公园改名叫天津公园,再后来又叫做中山公园。直隶省议会、图书馆、美术馆,像蘑菇一样,在园子里拔地而起。严氏家族的人,连书都管了——严台荪拉了一堆外文杂志新书,连齐白石、吴昌硕的画都送到美术馆里展览。有些人说,那会儿的天津,心气儿特别高:新思想进门,老底子还在,光是藏书就舍得下本钱。

当然,没有好景长久。七七事变爆发后,日军飞机像没长眼似的,天天轰炸,十几架起飞,在街头巷口炸得人心慌慌。北洋新城里那些体面的房子,被炸得乱七八糟,宁园也成了日本兵营,铁桥金钢桥后来也拆了,成了天津人心头的隐痛。这座新城一夜间变得像是被抽掉筋骨的病人,只剩些零星气息。

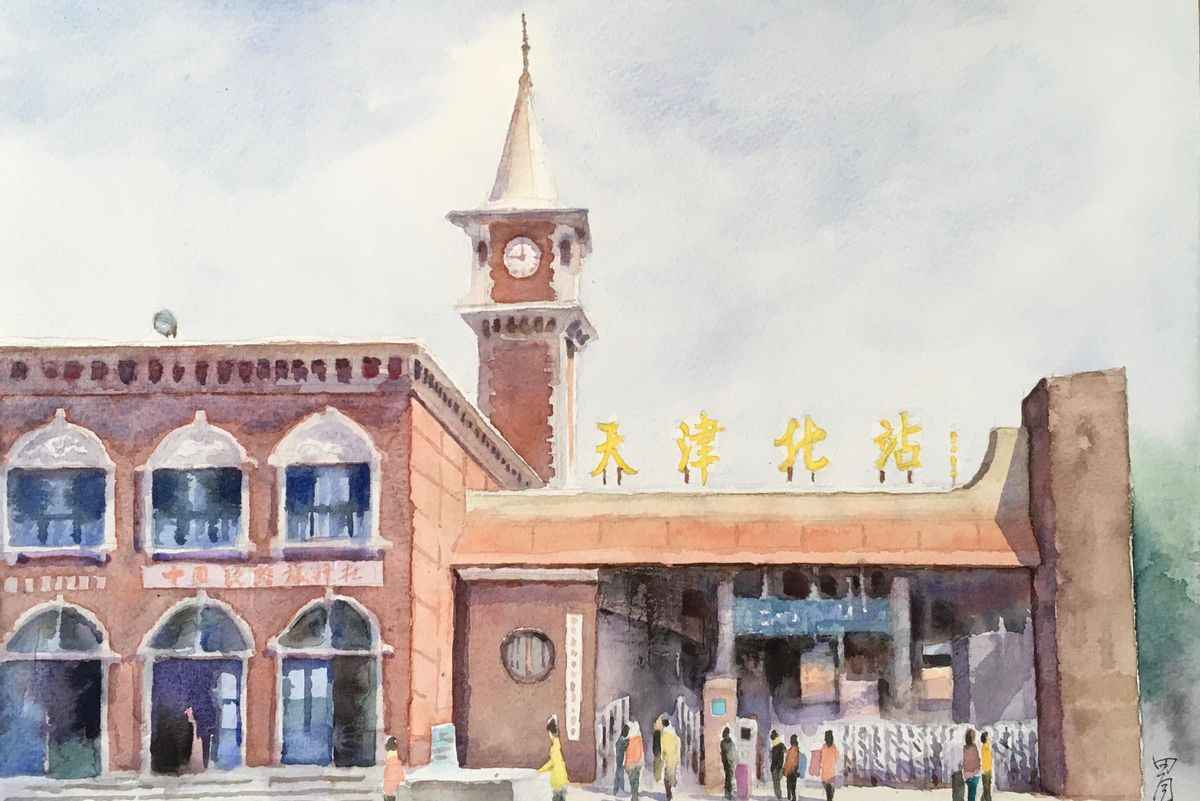

时代一换,火车站名字也跟着变。新开河火车站、天津城火车站、天津新站、天津总站、天津北站,一路改到眼花。2015年铁道调速,又还原了天津北站的名头——听说现在还在办客运,有到宝坻、蓟州的线路。

另一边,种植园不见了,成了铁路工人的白菜园。江南风、北方味儿,把园子打扮得又有山有水,鸟兽花木,礼堂长廊。名字叫“宁园”,刻了诸葛亮的话:“非宁静无以致远”。有意思的是,这园子后来又变成了二七公园,还建起俱乐部、电影院;到2010年一翻修,又恢复了点老味,走进去,仿佛能闻到百年前的桂花香。

说到现在,中山路还在,天地元黄那些小路还在,只隔着数代人的目光。老城渐渐被新楼包围,但城里的那些老建筑还零星挺着——残垣断壁里,总觉得有些故事还没讲完。

可是,每每路过金钢桥旧址,天津人还是要唏嘘,桥拆了,城也变了,很多记忆都像遗失在海河的风里。我有时想,如果袁世凯、周学熙一众前辈还在,看到一座城的兴衰,是不是还会再多留一段新篇?

天津北站的故事,说到底,是一群人在风雨里折腾出的烟火。你说它是进步,是回忆,还是一场无解的变革?也许,每个天津人心里都藏着自己的答案——但老城的边界、新城的影子,总在时光缝隙里,时隐时现。