蒙古国:谁能想到,历史的辗转与人心的变迁,能把一片辽阔的高原推向经济边缘的挣扎?大草原上的蒙古人,曾经马上夺天下,如今却靠着“性旅游业”吸引外来的目光。是笑话,还是生活的难题?想想也够唏嘘的——谁会相信“成吉思汗的后人”会走到这样一条路上?

翻过一百多年前的账本,外蒙古还是中国版图里的一部分。家里那种复杂亲戚,时远时近,说不清到底算亲算疏。1911年,辛亥革命的风声吹到高原,清朝权力已经油尽灯枯,外蒙古的贵族和活佛们一商量,干脆宣布独立了。这一下等于孩子离家单干,谁也不好硬劝。可是,这份独立并不是自己攒下来的底气,更多像是后背有人撑腰。当时的沙皇俄国,后来变脸变成苏联,成了外蒙古最可靠的靠山。

其实,蒙古高原上的故事,比想象中更老。成吉思汗当年就在这里统一部落,鞭子一甩,把欧亚大陆搅个天翻地覆。他若是地下有知,大概也不会相信,数百年后自己的子孙后代,会为了生计走上完全不同的路。帝国分崩离析,明清轮番登场,外蒙古这一片,有时候是中原天子的疆域,有时候又成了远亲外戚,身份一直飘忽不定。

清朝其实还不算太坏,给了蒙古宗王们些封号,温饱无忧。但衰败起来,白菜价的尊严就让人琢磨迁移了。1900年后那几年,外蒙古有点像大城市里走投无路的大小姐——既不愿意被老家牵制,又怕外面世界太狠。革命、战争、列强较劲,这片大地也卷入了乱糟糟的历史风浪。1911年那阵子,外蒙古人赶巧宣布独立了。可中国当局不买账,闹心归闹心,手里又拽不住。

五四运动那会儿,北京的学生呼声高涨,要废条约、要还疆土;可这些口号喊到草原来,就变成了另一层的失望。外蒙古谁都不敢指望了,于是把希望托付在俄国人身上。说是“同情”,其实更像是一种利用。等到1921年,苏联红军开进乌兰巴托,外蒙古成了马列主义“样板房”。苏联一笑,蒙古人就敢挺起腰板,对中原那边的变动也不怎么上心了。“有靠山”其实是双刃剑,外蒙古自此命运算是彻底绑在北面那个庞然大物身上了。

时间快进,世界大战风云诡谲。苏联与外蒙古,这对“忘年交”战友,在二战中互相拉扯。日军被打退,苏联用军事存在给外蒙古“护体”。但也有过夹缝里求生那种心虚——毕竟谁都知道自己只是棋盘上的一颗子。蒙古人怕被中苏两边议价,最后落得个没人疼的下场。于是他们在1945年又一次“自作主张”,和中华民国彻底说了再见,把“蒙古人民共和国”的铜牌挂得更牢。靠近苏联,远离一切不确定。

苏联的红旗一插就是几十年。蒙古的“现代化”几乎完全指着北方的大哥,工业,教育,医疗——全靠输血。外人看着,“苏联的明珠”这个绰号一度混得挺风光。可风光里头暗藏着隐忧。苏联解体的那一年,蒙古高原上和别的后苏联国家一样,一夜入冬:工厂停了,矿山废了,依赖外援的小国,一下子断了粮。

说起来,蒙古人的骨子里还是有点任性和坚强,但现实的耳光甩得太快了。牧民进了城,本以为会有新生活,没想到等来的却是拆东墙补西墙的窘境。工业岗位没有,草原又回不去了。你能想象一群本来骑着骏马、追逐草原云朵的汉子,拎着提包排队等工厂招工吗?而且,往日养活家族的牛羊,如今也在全球气候变暖和草原退化中步履踉跄——草少了,牧人只能下岗。气候变暖这事听着虚,可草原上一年下来,牲口死了一半,这个疼只有他们懂。

苏联没了,新的“金主”找不到,蒙古国就像自家断了后援的孩子,只能琢磨路子活下去。矿产资源眼下倒是金光闪闪,可要换外汇、要技术、要渠道,没点国际关系,怎么搞?于是,谁也没想到,那些外来的流浪者、旅行者,居然成了这片高原的新“宝贝”。说白了,所谓的“性旅游业”,原本也不是故意的,都是生计推着大家上船。

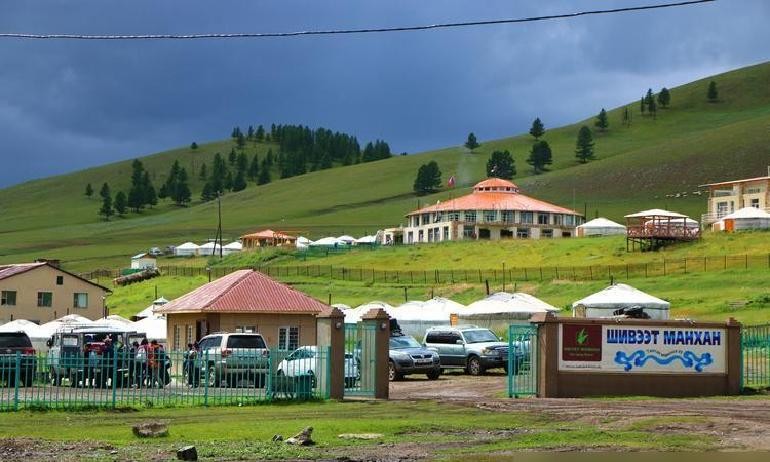

城市里开起的“夜总会”,成了外蒙古经济的一道奇异风景线。有本地姑娘,也有大城市来的,无数外国游客,尤其是日韩客,把乌兰巴托当成了猎奇景点。据说,有的“职业中介公司”,悄声给外地人指条“赚钱路”,背地里也有人摇头叹气:到底这是福是祸啊?可生活都熬到这个时候了,谁还挑得起剥离现实的讲究与体面?

我有个朋友,曾在乌兰巴托呆过一季。他说,街头巷尾骑马的少年越来越少,外来的轿车反倒一辆接一辆多起来。每当夕阳拉长影子,商场里出来的年轻人和牧区的老人,一东一西,几乎眼里都是迷茫。他问酒馆老板:“你们蒙古人不伤心吗?”老板端起酒杯笑骂一句:“啥都不怕,当年都扛过了,这点事儿算个啥!”

这话说得云淡风轻,说不定只是嘴硬罢了。天下故事都不新鲜,从欧亚大陆的霸主到今天的小众“奇观”,这中间有的是抉择的痛苦与命运的无常。历史不是一条直线,而是层层叠叠的人心与笑泪。或许,成吉思汗若是能来一趟乌兰巴托的新城区,看到这个时代“换了皮”的生存法子,也会默然。

我们这些旁观者,有点凉薄地谈论别人家命运,有时候难免站着说话不腰疼。可真到了生活没退路的时候——谁能把体面顶成饭吃,又有几个人能守住最初的梦想?蒙古国走到这一步,是不得已,还是真心选择?没人敢拍胸脯下定论。

草原虽广,人心却小,我们常说“命运多舛”,可到底什么才是出路?或许,很多年后,当乌兰巴托的霓虹再次黯淡,吹过草原的东风西风,还会有人讲起这些高原上的故事,轻描淡写,又让人听得五味杂陈。