1949年,谁都知道新中国马上要诞生了,可在哪儿把国旗立起来,在哪儿喊“我们的国家建立了”,其实并不是一开始就板上钉钉的事。毛主席和中共中央那时候也没像散步似的就随手挑了个地方,这里面纠结、盘算,甚至猜忌都有。你想,全国大大小小的城市里,哪一个不想当首都?一旦选中,几十代人的命运都要改变——机关的人要搬家,工程师、老师、饭馆老板,甚至是小摊贩,全要跟着腾挪。就说那阵子,有好几个城市都摩拳擦掌,准备迎接新的开始,可到头来,北京才真正“过五关斩六将”,站到了旗杆下。到底是好在哪儿?剩下的城市又是哪里被比了下去?

这事得从一个老话说起——“看首都,就得瞧它过去”。就拿南京这家伙来说,甭管谁,第一脑子浮现的就是那玄武湖和明城墙。六朝古都,历史味儿老重了,近代又一度是国民党的老巢。有人说,没选南京,是怕老蒋的根还在这里太深。其实,话不全假。1949年头的时候,别说南京满大街还剩点国民党的尾巴,那美国佬的军舰也在长江口外面翻着泡——谁见了都心里发毛。要是把国都敲定在南京,老蒋“回来”就方便多了,万一出点岔子,这新政权刚站稳,国门外又得折腾。这城市,历史包袱太重,安全隐患也甩不掉,有想头,但理智一想,还是算了。

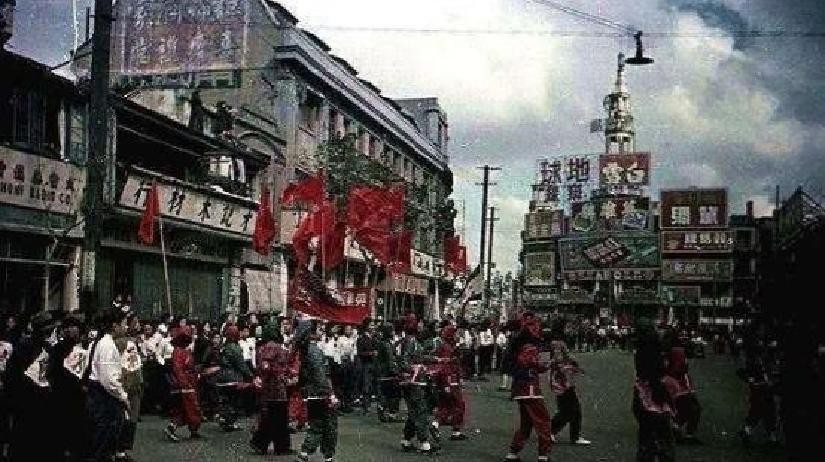

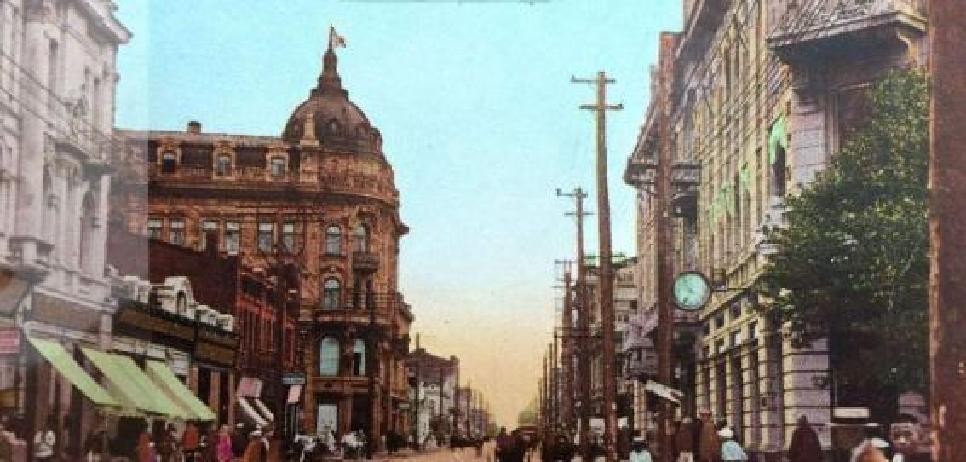

说到上海,唉,这地儿简直像买股票,高风险高回报。经济牛,外贸顶,一直是国家的钱袋子。但问题也很扎眼——差不多从租界时代起,这儿就跟洋人家打交道太多,哪天要是美国佬、英国佬插一脚,首都安全就成了明摆的软肋。就那年头,说防空军力薄,差不多连打粮食都得精打细算,能不能抗住一炮天知道。而且,上海刚刚才开始发育成大都市,说文化底子跟北京南京、甚至西安、洛阳这些地方比,还是嫩了点。大家说选首都脑子都要稳一点儿,好看容易但得耐折腾。

广州也是热门候选,那地方,论开放程度没人能说它不行,论脑子活泛比江北还要溜。可是你放在政局全局一比,这城市有点尴尬——太南了,离江北远着呢,对全国的管控不好布棋。再加海岸边上,老蒋残部没准哪天又借风“翻船”,你政治中心刚建起来,安全却成天惦记着。民国前后,广州的民主、革新味儿是很足,但咱要建个一统的新国家,得考虑全盘啊。选广州,跟选个跳板似的,三面靠水,一面靠运气。

再说成都,天府之国。要论地势跟“易守难攻”,成都是教科书级选手。山水围着,粮食自己产,万一战事起码能扛得住。问题是,这地方山多路远。从四川走到京津,一路不叫辛苦都怪。如果那会儿通讯技术没现在发达,办公、调兵都窝在这个大盆地,恐怕还没等全国都听你的,满世界的政策文件就堵在蜀道关卡了。还有,几十年战乱下来,成都人民思想虽开放得很,但比起北京上海,还是慢点味。

重庆吧,这地儿大家也不陌生。抗战大后方,一度是大家避难的港湾。谁都清楚,这座城市就是山地难民的天堂。一楼和顶楼只隔着一条街,建啥都得把脑子琢磨好几遍。到后期搬迁、建设,劳累成本太高,而且嘴上说抗战陪都,实际上蒋家的势力没绝根。别说安全,各种小道消息、老关系还盘着,成了政权中心,难免有后患。

哈尔滨是北方大城,被叫“东北的莫斯科”,工业基础一流。解放后很快纳入新政权版图,交通也通畅,苏联援手说来就来。刚开始,主席其实挺看好那儿。可事变说来又快,只要东北一有风吹草动,哈尔滨就成了地缘政治的前沿阵地。要么靠苏联近,万一苏联变脸,哈尔滨就跟“门墩上摆棋子”一样,被人砸起来比南京还危险。再加上后来蒋介石的余党在东北搅和,铁路要道被占住了,不得不撤出棋局。

至于西安,三千年古都,威风那是一点不减北京。大家都说:“要是文化选首都,非西安不可。”但地理这门课,西安欠了分。水土流失成难题,能种的地不多,老百姓厂家没法养家糊口。交通呢,也算不上太好。一到冬天封路,就跟被关在院子里似的,联系外部困难。苏联那时候是中国外援大户,首都定太西也不方便联络。思来想去,这块宝地只能留在后头。

洛阳和开封,都是中原文化的根。想当年,众朝帝王都在那盖宫修庙,文气足。但实际一砸算盘,工业基础薄弱,厂子刚刚成形,人口流动慢。河流还是闹脾气,黄河多次泛滥,洪水损失没法算。洛阳偏西、开封地势没坎,守城也难,经济难撑大旗。

再看延安,情怀满满。革命的大部分故事都在这块黄土地上唱出来,主席、元帅,大家都在土窑洞里憋过劲儿。但这地方憋闷是真的憋闷,山地沟壑,寸土寸金,工厂和粮食都没法规模化。战乱好几年,基础损毁太重,修复没跟上。人口撑不起大城市,交通堵成一锅粥。延安的好,是精神旗帜而不是实际首都。

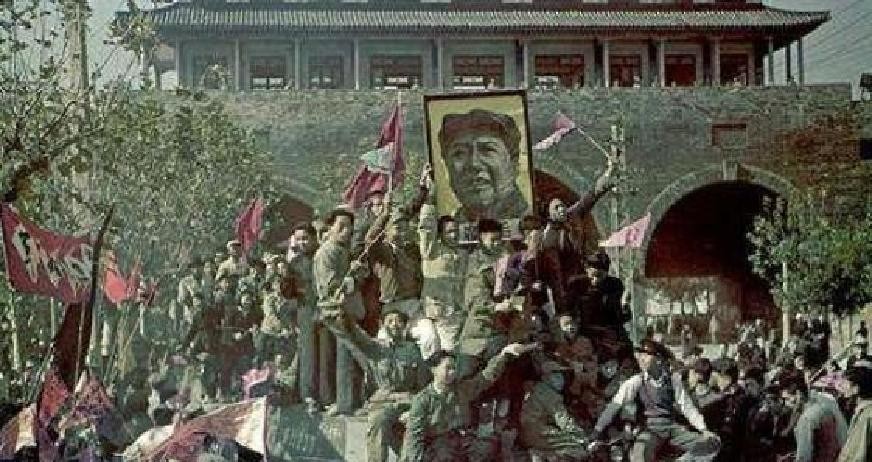

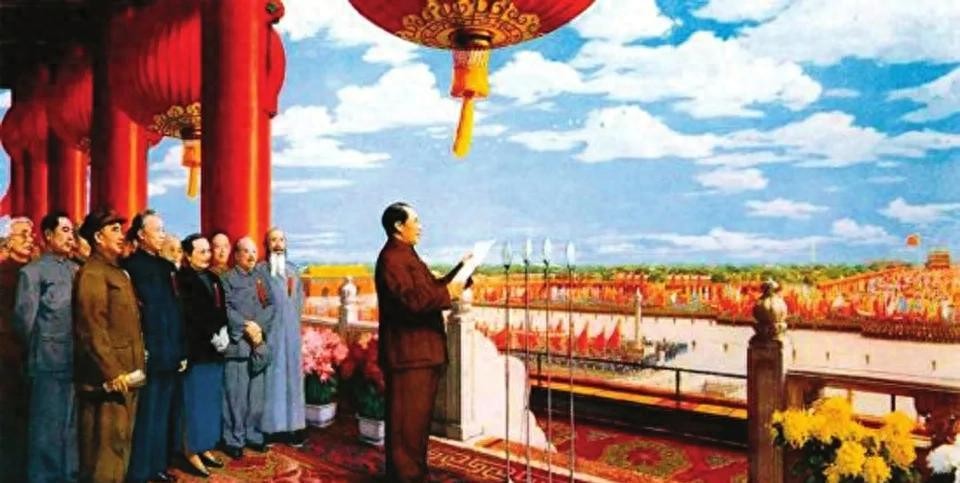

有人就说了,这么多城市,比赛选美,谁都想出彩,北京凭什么最后胜出?其实,主席和几位大佬也是盯着北京“这个菜”,盘了老半天。首先,北京的身份特殊。跟那些刚成气的城市比,这地方是中国的脸面。元明清三朝都在这摆宴席,文人墨客、学者官员,全都聚得齐。北京的文化根都往四面八方长,民间认可度自然高。百姓讲“老北京”,总有一种根在这儿的安稳劲儿。

更重要的是,北京解放比较顺,没像别的地方遭过狠的战火。这让基础设施、城市布局、地下管道都还完整。不只是能讲历史,现实生活也没让人头疼太多。经济上,人气旺,工厂多,老百姓吃喝带劲儿。军事呢,地理位置是绝妙:东临海却不靠海,不担心敲门就“进水”;三面环山,交通还顺着平原洒出去,守着安全又能迅速调度军队。如果说政权搬家,西柏坡到北京路程不长,干部能随时跟进,不用怕突然出什么幺蛾子。

思想上,北京又是昔日“五四”运动萌芽地,民众对新政权的接受能力很强。北京人惯会琢磨,也乐于拥抱新风气。不像有的地方还想着老传统不撒手。

更别说建设发展,万里长城旁边的华北平原肥沃到让人眼红,各路道路、铁路全从这儿铺出去。东南地势平坦,往哪儿扩展都有办法。农业、工业轮着做,想缩水都难。北京成了首都,不只是因为它“老”,也是因为它“新”。既能继承过去的辉煌,又能应付未来的新局。

总结了这么多,其实谁都清楚:选首都,既得看门面,也得看地基。这个选择,是几代人的纠结、梦想和现实摊开的结果。你说要是换个平台,毛主席是不是还会选北京?天知道。可就像我们天天说的,“有时候啊,一座城,不是你选它,是它早就选了你。”