斯坦,这俩字常被我们在地理课本上扫过,一晃而过。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦,连带着什么巴基斯坦、巴勒斯坦,就像在玩个连连看。可这两个字到底怎来的?没毛病吧?我总听人说,中亚五国跟伊斯兰有点关系,“斯坦”是不是宗教词?但沙特、也门、阿曼,这些更正宗的伊斯兰老家,名字里却没有“斯坦”,这不是反着来吗?

网上说法五花八门,但真要挖到底,总觉得各说各话,没谁能掰扯明白。你说它是宗教遗产,好像立不住脚。再说,中东、北非,穆斯林更多,为啥地名干干净净?所以,宗教线其实一下就断了头。

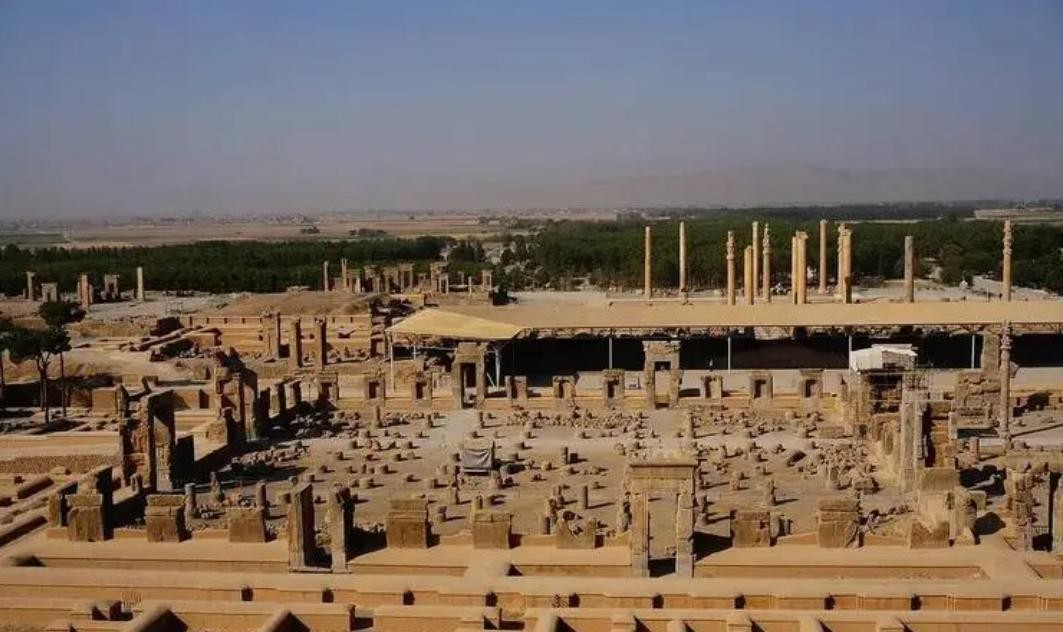

转念一琢磨,波斯,真的是该出场了。公元前的大事儿,波斯称雄三洲,打到北非、叙利亚、小亚细亚,顺手把中亚这些草原和沙漠地带也吃进了胃里。居鲁士大帝、阿契美尼德王朝,这些名字听着挺遥远。但如果你说“四大文明古国”,居鲁士大帝能把巴比伦横扫一遍,权利与秩序全翻个底朝天。

可波斯的厉害不止军事。其实,语言在它扩张过程中,也随之流散到很远。很多人只记得波斯、高加索、马拉松跑,却忽略了这些词背后能留下千年印记。波斯语里,“斯坦”(stan)代表地方、土地,一种归属的朴素。“哈萨克斯坦”,就是哈萨克人居住的地方。不太绕口,简单明快。

中国的译名也埋着故事。翻开清朝资料,“阿富汗”早早和我们接触,翻译靠意译。成了“阿富汗”,省略了“斯坦”。后来,新中国的外交大规模展开,译名讲究音译方式,于是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、巴勒斯坦等一个个“斯坦”冒头。只有阿富汗维持旧称,于是从表面上就像多出个特例。但谁说一国的国名就得完全统一?历史摩擦,就成了遗产。

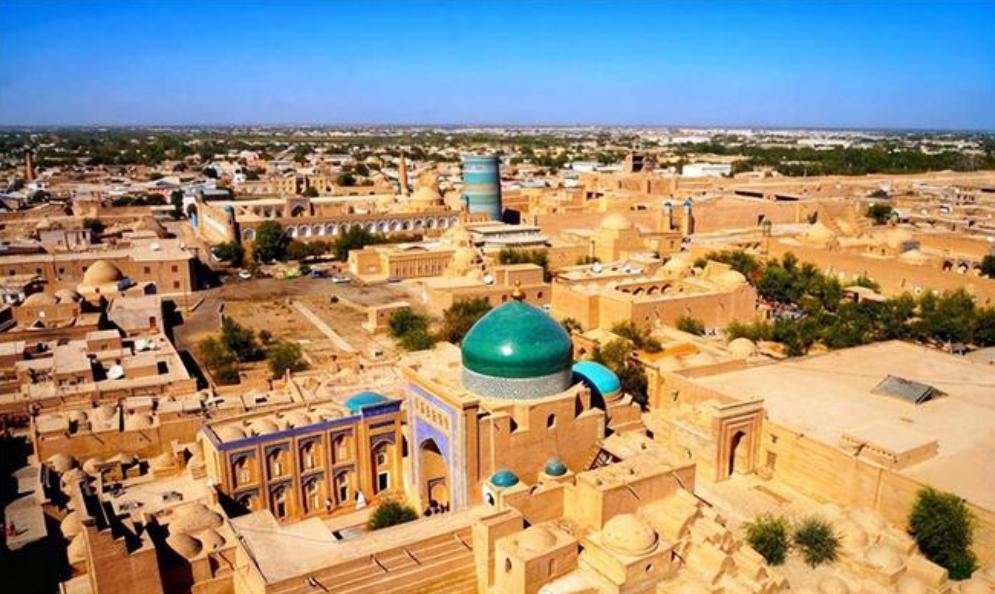

实际上,斯坦的用法溯源清晰。安息帝国、萨珊帝国、伊朗人长达一千多年的影响力。凡是波斯帝国疆域里,斯坦之后的日子里总能变着花儿地用上。伊朗,现在有雷吉斯坦、洛雷斯坦、胡齐斯坦,地名里飘满“斯坦”。甚至到了俄罗斯境内,巴什科尔托斯坦、鞑靼斯坦,离“帝国”结束已经千年了,还在用。

当然,一碰到巴勒斯坦,又卡壳。一查,“PALESTINE”这名字根本不是波斯语,而是古闪语。意思正好是“外来人”,跟宗教八杆子打不着,和“stan”也不是一家。只是中文照音译办事,打包成了现在的名字。可你说信仰上看起来都相似,基本沾亲带故。再往下说,连巴基斯坦都有点例外。这个国家出生在1947年,是英国人一手捏出来的。连名字的拼音都是英国人自己编的。现在倒好,被当成波斯古词来讲?其实没那么简单。

倒是中国,在某些人的世界地图上,还成了斯坦之一。亚美尼亚人称中国是“Cenastan”,也就是“秦那斯坦”。亚美尼亚啥来头?它夹在欧亚交界上,历史上一直得看波斯脸色活。也就理所当然地把中国按照波斯套路来称呼。可“秦那”是不是一定就等于秦国,这说法其实也没定论。学者七嘴八舌,但大致共识指向了中国西北那座横空出世的强国——秦帝国。谁又能想到,大西北的霸主隔着千山万水,被西亚人印象深刻到直接入名?

联系丝绸之路时期的地图,没毛病,咸阳到大月氏,贸易线要连过去。那些行商的脚印,一步一步把秦的名字和货物带到波斯、阿富汗、甚至远更西的地方。带回去点故事,波斯人就给中国贴上“秦那斯坦”的标签。名字的旅程,像商品一样穿越时代,波斯帝国没了,文化还在世界转悠。欧洲人关于中国的最早印象,很多都是阿拉伯、波斯人口传过来的。稍一改头换面,“秦那”“CHINA”穿越成了英语等西方语言的中国。

这些繁复的传承里,只有一点没怎么变——斯坦这个概念一直很顽强。要说它是宗教遗产,实在没法自圆其说。伊斯兰世界用不用“斯坦”,纯属地理背后的历史原因。波斯帝国给中亚、西亚南亚留下了“地区”“地方”的叫法,也等于留下了一套归属系统。没撒谎。阿拉伯帝国后来成了新霸主,但很多地名、习惯直接继承了波斯那套体系。文化扩张,比武力还静悄悄。但几百年过去,大家都不问起这些老旧传承,反倒觉得是现来的规矩,这不是挺有趣吗?

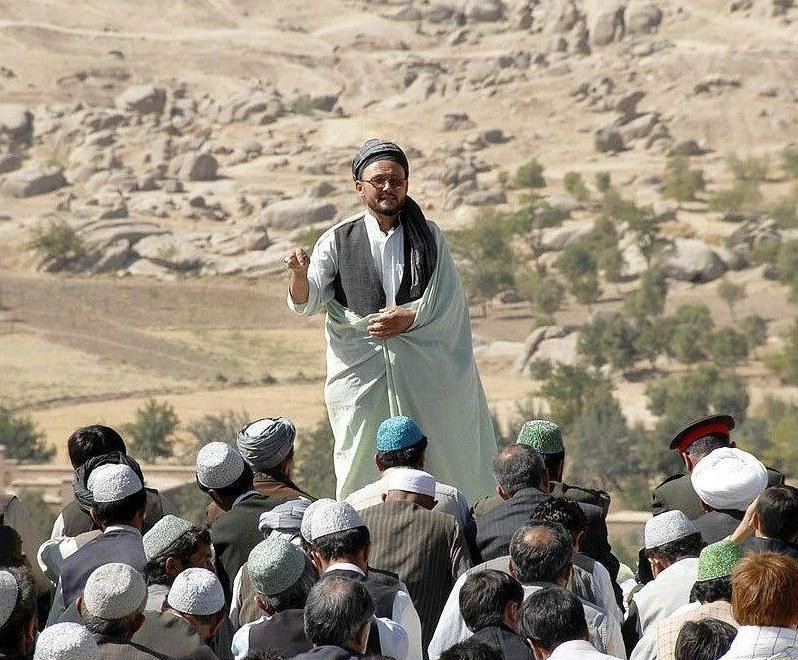

有些篇幅的介绍到这里感觉还是不够,数据再补几句。根据联合国2018年统计,中亚五国总人口约为7200万,信仰伊斯兰教人口超过90%。这些国家进入国际社会都在1991年前后,脱胎自苏联解体后独立。然而他们的民族划分,文化自觉,大都在更早的历史中打下根基。名字里那个斯坦,不光是地理意义,更像一种身份标签。

再往深里说,今天你在伊朗的街头,会看到不少路牌、地名依然是斯坦结尾。那样的坚固,那样的连续性。比起我们常常看到的皇朝更替、地名新旧,这种文化地表的微小残存,有时候才是最难改变的。

不过这也不是铁律。比如也有历史时期压根不喜欢用斯坦的政权。苏联时代,中亚五国的自主性几乎全被消融。现在却又主动恢复、强化民族特征,甚至有人觉得“斯坦”是身份的象征。哈萨克斯坦近年里就有人公开提出,要去掉国名里的斯坦,理由挺直白,“容易和其他国家混淆”。到底能否删掉,也没准儿。

话又说回来,那些以为只有“斯坦”结尾才算中亚国家的说法,也过于简单粗暴。现实要复杂得多。像土库曼斯坦本身历史和奥斯曼土耳其、伊朗甚至蒙古等势力来回拉扯。归属感、命名、文字改动,在动荡的边境始终是一件无解的事。民族融合也罢,宗教更替也罢,地缘政治往哪拐,名字都会变味儿。斯坦不是定理,更像偏好。

到这个份上,再回头看当下“一带一路”。中国与这些“斯坦”国家来往频繁,能源合作、基建、贸易往来了不少,但对他们的现实人情,了解其实远远不够。不少中国人还以为那地方荒无人烟,满地石油。可哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克,这些国家的民族组成、农作习惯、传统舞蹈,丰富得很。中文网络科普越来越多,也总算试图把这些被忽视掉的细节补一补。

其实名字从来不是标签。背后映照的,是一段比教科书厚实得多的文明流转。斯坦,起源于波斯,后来被每一个需要身份的民族翻译、延展、甚至误读。王朝可以终结,帝国总归会消失,但路上的名字,会骑着历史的风,慢慢地,往下流传。中亚、南亚、西亚,乃至地球的每个角落,随便走一走,还是有机会不期而遇。

至于这个名字将来会不会彻底消失,或者成为某种时髦,这可没人敢打包票;历史多半就是这么吊诡,没有恒久不变的外壳,但总能留下点让人琢磨的魂儿。