巴基斯坦:国名你天天听,故事你怕是还真没细品过

有些地名听得很熟,真到要说点门道,十有八九还是糊涂。巴基斯坦,这名字谁都知道,像是“巴铁”的称呼让它在中国人嘴里混了个脸熟,热乎劲十足。但真要有人问一句:巴基斯坦以前是不是印度一部分,它又怎独立的?大多数人估计脑门冒汗,想想课本好像没专门讲这段儿。咱今天就不妨从“陌生的熟悉”里,捋捋它的来龙去脉。别怕枯燥,也许你看完会想,原来别人家的历史,挺有烟火气。

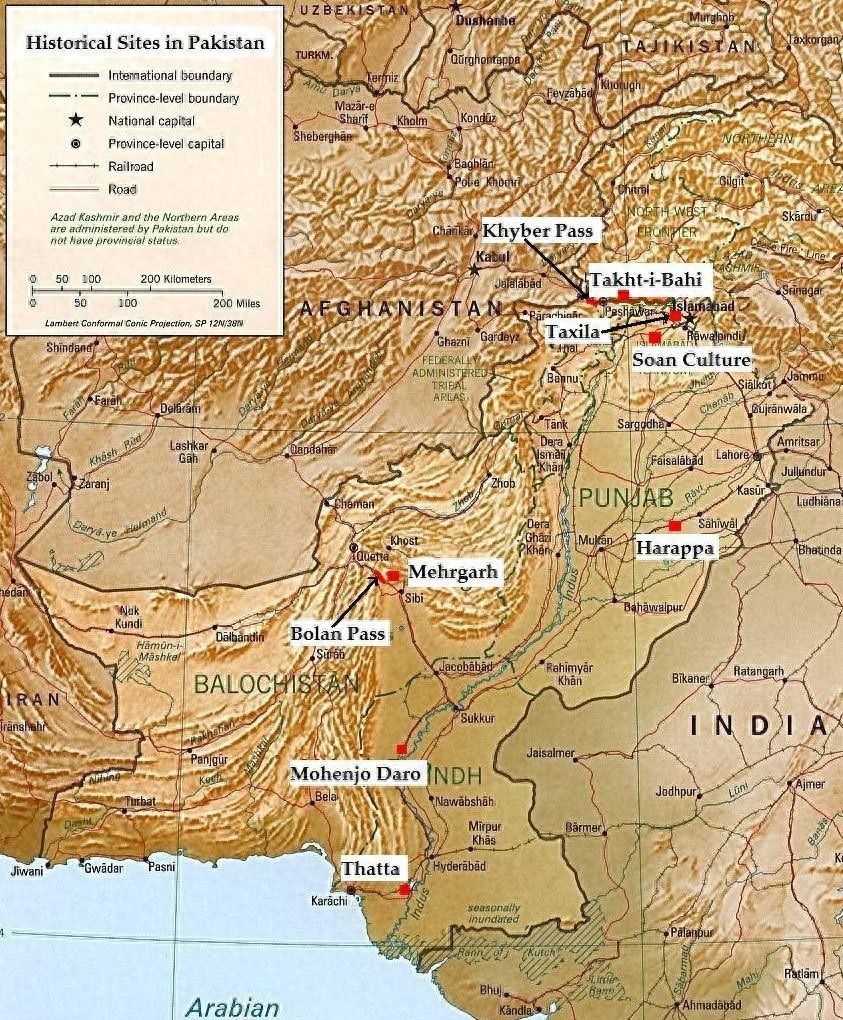

说起巴基斯坦有人会觉得:一个现代国家,国名都像拼出来的,能有啥能嚷嚷的老底?但如果有人带你逛一圈卡拉奇周边,那些只剩土块和碎石的遗迹,还真能让人刮目相看。这片地界的故事,比巴基斯坦的名字还古老,它背后藏着个身份秘密——在四大古文明,没准巴基斯坦才是最早打卡的那个。不是开玩笑,印度河谷文明那一摊地儿,基本上都在今天巴基斯坦的地界内。可惜,咱们平时说“印度”,总把这荣誉送别家了,还真亏巴基斯坦这块老饼脸。

这事说起来,就像家里老人老念叨,祖上是大户人家,可你长大才发现,大家早把房契弄丢了。巴基斯坦的祖宗,是三千多年前就在这儿折腾的古人——印度河谷文明。马亨佐达罗、哈拉帕那些陪着考古队熬通宵的城址,满地的砖头等着人喊“文明遗产”。可惜啊,这么气派的古文明,公元前好几百年就灰飞烟灭了,剩下后辈愣是没继承几样啥能跑到今天的东西。

文明断档之后,这片土地成了兵家必争。大浪淘沙,不是谁都能留下点好名声。雅利安人、波斯人、希腊、马其顿一轮一轮地轮流登场。我们要是凑热闹去算算,公元前五百多年,波斯大王居鲁士就带着人马踏进了俾路支斯坦。稍微往后数十年,亚历山大大帝的马鞋印还没干,又让印度孔雀王朝、贵霜帝国、甚至斯基泰和安息来了个你方唱罢我登场。这些名字听起来很“讲究”,但他们一茬茬也把巴基斯坦变成了南亚的咸鱼干:沾点这个,染些那个。谁也想不到,这土里埋出来的文明居然跟印度的主流宗教、文化,风马牛不相及。

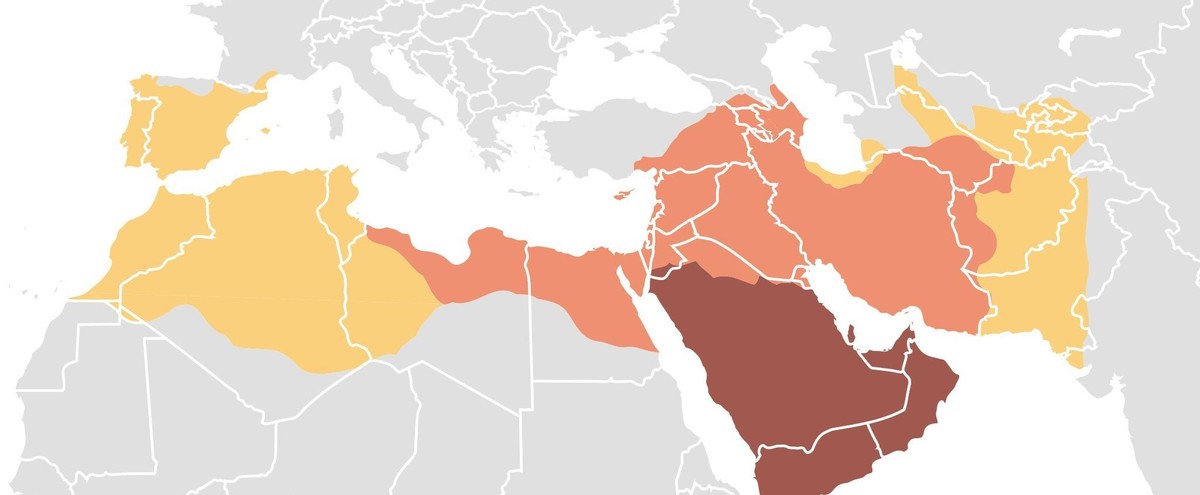

咱再接着唠,这一块地不仅宗教混杂,谁都来插一杠子。最开始这儿流行的,还是印度教、佛教,多少世纪传下来各自有点群众基础。可到了七世纪,阿拉伯人觉得机会来了:萨珊波斯刚被自己打趴,便一鼓作气把伊斯兰教带进来了。故事最精彩地方就在这:南亚一老闷声的宗教分裂,巴基斯坦硬是迅速“改信”,佛教、印度教慢慢退场。你想象一下,像是院子里住着几户人,各有自己灶台,突然搬进一户新家,锅碗瓢盆全带着伊斯兰味,这地界就此不一样了。

这番变故可不是一蹴而就。等到阿拉伯帝国自己都开起军阀割据,南部巴基斯坦又冒出哈巴里王朝,接下来该独立的独立,该分家的分家。这些王朝说白了,饿了就打仗,闲了互搞内讧,看着很“国际化”,其实就把伊斯兰烙印敲在当地人心上,从此和印度,那真是渐行渐远。打哪以后,信仰、习惯、甚至语言慢慢开始分叉,落下了后来跟印度教、佛教彻底变亲家的可能。

再过去几百年,巴基斯坦变成了古尔王朝的地盘,那帮人可有点意思,阿富汗抄家伙到拉合尔,还顺带把首都搬过来。古尔没熬多久,苏丹国从奴兵手里出来,首都一甩扔到德里,留巴基斯坦在一旁“独守空城”。德里苏丹国强盛了三百来年,和蒙古、察合台啃硬骨头,被打得鼻青脸肿又不至于亡国。巴基斯坦靠着大伙抱团,居然没被蒙古吞掉,这算一桩奇事。期间乌尔都语悄悄发芽,印度和巴基斯坦日后的语言也算开始有了点头绪。

时间来到帖木儿横扫南亚那阵儿,德里苏丹国逐渐“坐不住”,巴基斯坦的地盘一缩再缩。过了两百年,莫卧儿帝国崛起,拉合尔一度当过首都。但风水轮流转,1749年莫卧儿被阿富汗杜兰尼王朝给撕掉旁遮普、信德等地盘。杜兰尼也没爽几年,和锡克教大打出手,结果锡克帝国一次次占了巴基斯坦的大头。这一段有点像斗地主,牌局太多变。

到了十九世纪,英国东印度公司像知道宝藏的贼,悄悄在海边的卡拉奇插了旗,捕鱼的小村子变成了殖民起点。然后就是“英式跳跃”:先打阿富汗,再灭锡克,两轮战争,1849年巴基斯坦大片地被收入英属印度囊中。这地儿一夜之间,跟印度、孟加拉都穿上了统一“校服”,只是大伙儿心里难免有点别扭。

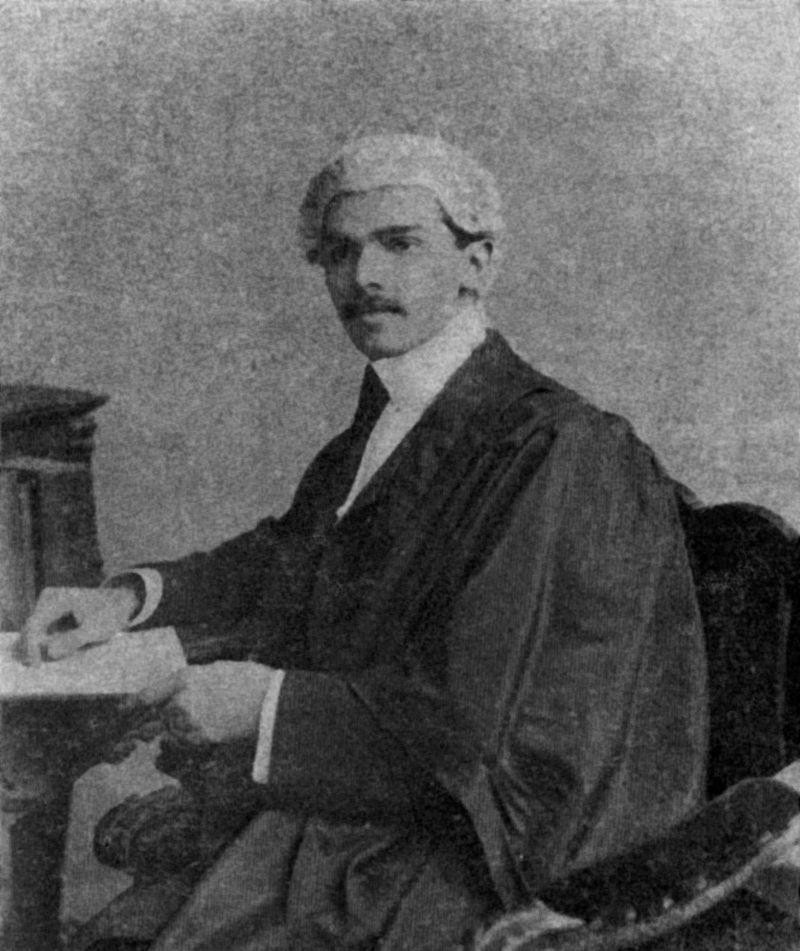

巴基斯坦并不甘心做个“可有可无”的附庸。别看英国人喊得欢,真正的大事小情,地方和民族组织都在琢磨如何翻身。1877年后,各路抗争团体好像雨后春笋。到了1906年,“全印度穆斯林联盟”登场,把南亚伊斯兰教徒团结起来。那位日后的国父真纳,起初还在印度国民大会党摸爬滚打,等看明白英国埋的宗教隔阂,才一拍桌子,干脆另起炉灶。

说到宗教分裂,英国人其实是高手。孟加拉两度“拆箱”,伊斯兰教徒、印度教徒扯皮不休,到最后连真纳都看明白了:“我要另立国度”。渐渐的,“巴基斯坦”这个名字浮出水面。其实也是个拼字游戏。剑桥留学生乔杜里·阿里绕了一圈,把“旁遮普(P)、阿富汗尼亚(A)、克什米尔(K)、信德(S)、俾路支斯坦(TAN)”拼一起,成了Pakstan,之后字母“I”纯粹是为发音加料。

日子一天天过去,英帝国再强壮也跟扛着沉重包袱过冬一样没了精神。二战之后,南亚列强独立呼声高涨。英国想两边都不得罪,却哪里料到所有人的算盘都不是一个。最初的方案,想让印度做唯一的“大头”,其他省邦分权,但印巴谁都不干。真纳不得已在谈判桌上一次次咬牙让步,蒙巴顿也是磨破嘴皮子。最后,巴基斯坦得以独立——但付出许多隐痛,比如东巴基斯坦(孟加拉)早晚分家,印巴关系从此斗气。

1947年8月14日,巴基斯坦这名字终于在世界地图上站住了脚。真纳成了国父。当时,权力、外交、民族认同都捧在手里。只可惜,他的健康像熬夜干活的小马达,不到一年哑火,悄然离世。蒙巴顿晚年还在唏嘘:“早知如此,真淳会死,我怎么也要阻拦分治。”

巴基斯坦现今有两亿多人口,旁遮普人最为显眼。你探访巴基斯坦街头,把不同面孔凑一起,各种语言和腔调交融,像是在听南亚史诗。独立后,有些烦恼还没完——和印度的紧张,民族的差异,小国生存的焦虑,都埋在每条街,每颗心里。

想来,这片土地的故事倒不像课本那样直白。有辉煌,有遗憾,有人误解,有人妥协,命运起起落落,到现在还没讲完。巴基斯坦算不算真正的古国?它的独立是不是注定和邻居纠缠?谁能说得绝对。也许,历史的门缝里藏着答案——只等谁愿意再细瞧一眼。