西安城墙是中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。

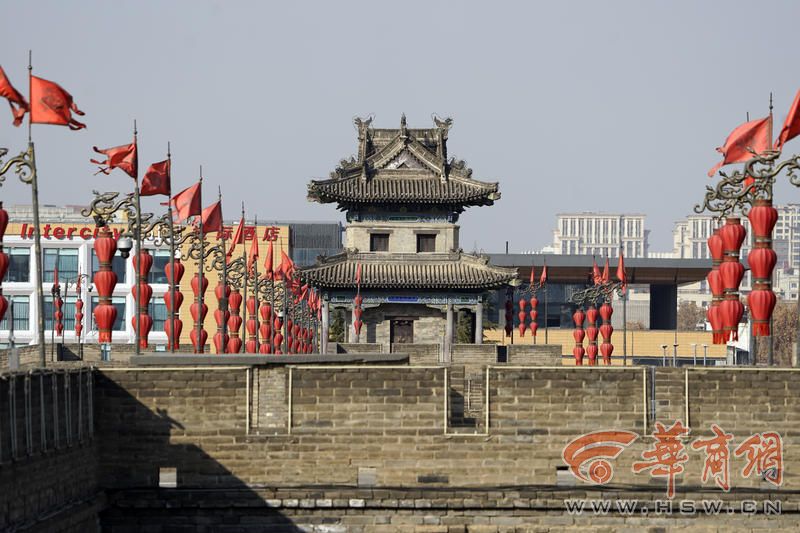

它全长13.74公里,包括护城河、吊桥、闸楼、箭楼、城楼、角楼、敌楼、女儿墙、垛口等一系列军事设施;

它“墙、林、河、路、巷”五位一体,是西安的地标符号和精神家园,也是国家首批重点保护文物和AAAAA级旅游景区,更是属于全人类的文化遗产。

关于西安城墙你了解多少?这份依据西安城墙景区官网,并结合已故历史地理学家史念海先生主编的《西安历史地图集》,以及“陕西文物探探探”相关专题直播中的权威专家——陕西师范大学博士生导师王双怀教授、中国社会科学院考古研究所李春林研究员、西安唐皇城墙含光门遗址博物馆王肃研究员所做的相关解读而精心梳理的城墙档案,为你深入解读西安城墙。

一、数说城墙

始建年代:隋代

重要改筑、拓建年代:唐、唐末、明代。其中隋唐长安城面积最大,唐末改筑的新城仅为唐长安城的1/16,明代拓建的西安城也只是唐长安城的1/10。

城墙“三维”:底宽18米,顶宽15米,高12米,全长13.74公里。

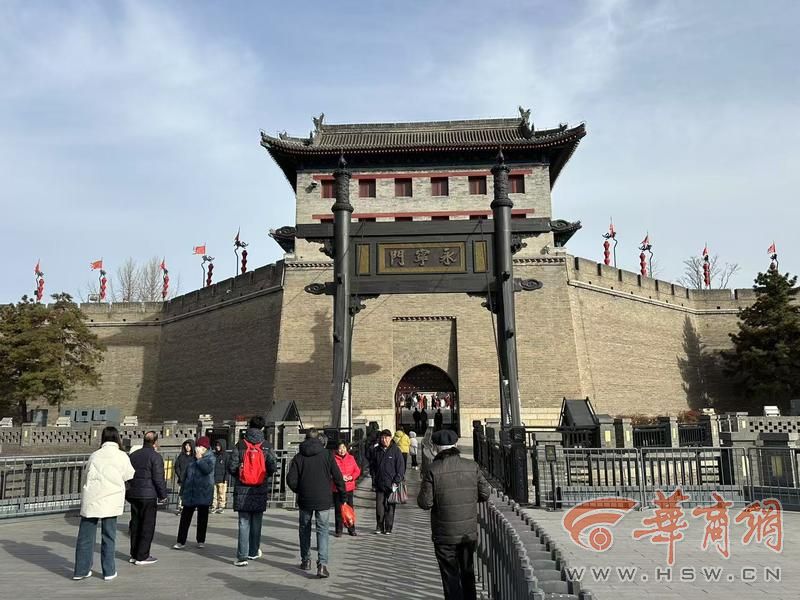

城门数量:18个,其中长乐门(东门)、永宁门(南门)、安定门(西门)、安远门(北门)这4座主城门是古城墙原有城门,民国时期新开8座,新中国成立后新开6座。

登城踏步与马道:登城要走登城踏步或马道。马道是为守城士兵与军需辎重及战马上下城专修的坡道,设于城墙内侧。东南西北四个主城门瓮城中现在均有登城踏步和马道。西安城墙现有开放的登城口共11个。

主城门结构:三重楼—闸楼、箭楼、正楼,两重城—月城、瓮城(闸楼在最外,作用是升降吊桥;箭楼在中,正面和两侧设有方形窗口,供射箭用;正楼在最里,楼下是城的正门。箭楼与正楼之间的围墙为瓮城,闸楼与箭楼之间为月城)

瓮城:4个,东南西北主城门各一个。以南门翁城为例,东西长70米,南北宽50米,面积3500平方米,古时可屯兵三千人。

月城:明清时四个城门的瓮城外均有月城,月城上均建有闸楼。民国初年为在城门外的城壕上架设桥梁方便交通,将月城与闸楼全部拆除。如今西安南门的闸楼是按明代旧制复建。

马面(敌台)与敌楼:城墙外侧每隔120米有一座马面,也叫敌台,是专为射杀爬城的敌人而设置。每座马面宽20米,从城墙向外伸出12米,顶与城墙面平。敌台之间距离的一半,恰好在弓箭的有效射程之内,便于从侧面射杀攻城的敌人。西安城墙共有马面98座,部分马面上建有可供驻军的敌楼。

角台与角楼:角台4个,角楼3座。城墙四个拐角都有突出城外的角台,作用是辅助城门,观察和防御四面外来之敌。除西南角为圆形,未建角楼外,其他三个角台都是方形,建有角楼。角楼比敌台上的敌楼更为高大。

垛墙与女墙:城墙上外侧筑有雉堞,又称垛墙,上有垛口,共5984个,可射箭和瞭望。内侧矮墙称为女墙,无垛口,以防兵士往来行走时跌下。

水槽:167个。城墙顶部每隔40—60米有一道用青砖砌成的水槽,用于排水,和下面的沟渠相连。西安城墙共有167个排水槽,对西安古城墙的长期保护起了非常重要的作用。

护城河:宽20米、深8米。

二、前世今生

作为西安历史变迁的见证者,西安城墙经历了沧桑洗礼。

582年,隋建大兴城

隋文帝开皇二年(581年),命宰相高颎与宇文恺等在汉长安城东南10公里的龙首原南平原上规划创建新都。开皇三年(582年)三月宫室基本建成,同月迁入新都。隋炀帝大业年间,又从全国调集十余万人在宫城和皇城以外建造了外郭城,城市总体格局至此基本形成。

618年,李渊建立唐王朝,改大兴城为长安城

公元618年,李渊建立唐朝,改大兴为长安。唐代曾三次增修长安城,其中永徽五年增修外郭城东、西、南三面9座城门的楼观,形制壮丽。增修后的唐长安城规模巨大,东西宽9721米,南北长8652米,周长36.74公里,总面积84平方公里,是中国古代面积最大的都城,也是当时世界上规模最大的城市。

904年,唐末佑国军节度使韩建改筑新城

唐末,军阀朱温为强迫唐昭宗迁都洛阳,把长安城的宫殿和民居或拆或烧,导致隋唐两代三百多年创建的长安城最终被毁。驻防长安的佑国军节度使韩建因原来城大不易防守,对长安城进行了改筑,他放弃外郭城和宫城,仅保留了皇城。改建后的长安城称作“新城”,面积仅相当于原来长安外郭城的1/16。

此后历宋、金、元三朝,虽城名迭变,但城市的规模形制却无所变更。

明代拓建西安城并将城墙外壁和顶面包砖

明太祖朱元璋时,以原隋唐皇城西墙与南墙为基础,分别向北、向东延伸约四分之一,并对城墙增高加厚,拓建完成后的西安府城面积8.4平方公里,为隋唐长安城的1/10。

这次拓建于洪武三年(1370年)开始,洪武十一年(1378年)完工。其中向东的扩展,是在开通巷把隋唐皇城东墙推倒,然后往东拓展。所以,从开通巷往西包括含光门这一段皇城的南城墙,以及西安城墙的整个西墙(包含了皇城和宫城城墙)的夯土结构,是从隋代一直到沿用到现在,堪称仍是“隋唐芯”。

洪武二十四年(1391年)八月,朱元璋封次子朱樉为秦王,就藩西安。明西安城最终形成以秦王府为中心,两城相套的格局。

到了明穆宗隆庆二年(1568年),陕西巡抚张祉主持修复,将城墙外壁和顶面砌了青砖,使土城第一次变成砖城。

明思宗崇祯九年(1636年),陕西巡抚孙传庭又修了四关土城墙。整个城墙构成一个严密的防御系统,城外有宽阔的护城河。

清代十二次修补 城墙墙体基本定型

到了清代,历代督抚对西安城墙进行过十二次修补。1781-1786年,陕西巡抚毕沅主持全面整修西安城墙,城墙墙体基本定型,与城河、内环路形成呼应配合的城防体系。

民国时期北门城楼、南门箭楼被毁 抗战时把城墙做过防空洞

民国时期,辛亥革命时安远门(北门)城楼被起义军轰击而引爆弹药库炸毁,永宁门(南门)箭楼在“二虎守长安”时被军阀刘振华的镇嵩军所毁。抗日战争时期,西安城墙曾被作为防空洞使用。

新中国成立后的全面整修与华丽变身

新中国成立后,在上世纪50年代全国掀起“拆墙风”,以及1958年的“大跃进”运动等情况下,西安城墙多次面临被拆除的危险。所幸在危急时刻,习仲勋等老一辈领导人和文物工作者极力保护,让西安城墙挺过了最艰难的时期。

1961年3月4日,经国务院批准,西安古城墙被列为第一批全国重点文物保护单位。

1983年2月,西安环城建设委员会成立,西安古城墙的保护工作从此走上正轨。这一年,在中央和陕西省委、西安市委的领导下,西安城墙大规模修缮工程轰轰烈烈展开。从此,墙、林、路、河、巷五位一体,建筑大师梁思成当年对北京城墙的设想在西安得以实现,并成为西安一大旅游景观。

新的城市规划使护城河改变了原有功能,西安市政府请来人民子弟兵,一同进行护城河清淤。从1998年起经历4年多的综合治理,环城区域污染状况有了明显好转,生态环境得到改善。

2004年,火车站段连接工程顺利合龙,形成完整的西安城墙。

2009年,《西安城墙保护条例》颁布实施。

2012年,西安启动南门广场综合提升改造、环城文化休闲体验区综合提升改造、顺城巷古城文化综合体验街区(皇城坊)三大项目建设。

2014年,南门历史文化街区对外开放。国内首个礼仪主题文艺演出“大唐迎宾盛礼”华丽亮相西安城墙南门文化广场。

2015年春节期间,习近平总书记到访西安城墙,与西安市民共赏新春灯会,为古城人民带来新春祝福。同年5月14日,印度总理莫迪到访中国,习近平主席又一次来到西安城墙,和莫迪一同观赏了《梦长安——大唐迎宾盛礼》。

2016年,央视春晚分会场落户西安,西安城墙在全球亮相大放异彩。

三、五道防御

西安城墙曾是一个庞大而静谧的军事防御体系,共有五道防御工事。

第一道:护城河

护城河亦称“护城壕”,是城墙外围环城一周的人工防护河。西安城墙的护城河宽20米、深8米,不但可用来阻止敌人进攻,还能利用地形歼灭敌人。

第二道:闸楼吊桥

闸楼是建在月城正面城门洞上的楼,因其控制着护城河上的吊桥而得名,也称“炮楼”。明清时四个城门月城上均建有闸楼,民国初年为在城门外城壕上架设桥梁方便交通而将月城与闸楼全部拆除。如今西安南门闸楼是按明代旧制复建。

吊桥是设在月城门外城壕上可以活动起落的桥。平时吊桥下落,在护城壕上架设的便桥就可供行人车辆进出通行;若遇敌情,闸楼上的士兵立即拉动铁索绳索拽起吊桥,就可使敌人无法越过护城壕。

通过吊桥后,就来到月城。月城是修筑于瓮城外侧、城壕内侧,用于拱卫瓮城和大城的一段墙体,除了军事防御功能,还兼具防洪和供人临时居住的功能。古代城门启闭有严格时间规定,老百姓白天赶着牲畜到郊外去放牧,如果晚上没有来得及回城,就可赶着牲畜在这里短暂休息,等第二天城门开启后再回家,因此这里也叫羊马城。

第三道:箭楼

闸楼后边是箭楼。箭楼是建在西安城四门瓮城上的门楼,由于楼的外壁与左右两壁开有箭窗,故称“箭楼”。箭楼高30余米,外面墙体笔直、箭孔密布,便于眺望和射击,是扼守城门的又一道防线。

西安城墙南门箭楼毁于1926年镇嵩军围城时,其他三城门箭楼至今均保存完好。当时军阀刘振华带领十万镇嵩军围攻西安,杨虎城、李虎臣两位将军带领西安市民奋起反抗,这便是著名的“二虎守长安”战役,持续长达八个月之久。

如今的南门箭楼是2014年在原址上重建的,采用了轻钢架结构的展示性保护工程。该箭楼由66孔箭窗组成,其中正面48孔,侧面两边各9孔。

第四道:瓮城

穿过月城可达瓮城。所谓瓮城,就是在城内筑成一个封闭空间,敌人一旦进入,就犹如“瓮中捉鳖”。

明清西安城四城门外皆筑有瓮城,遇有战争,瓮城与箭楼一样,是保卫城门的坚固堡垒。即使敌人突入瓮城,守军将士也可居高临下,从箭楼与四周的城头上以密集箭矢或火力,把敌人围歼在瓮城之中,以保城门不失。

其中,南门翁城东西长70米、南北宽50米、面积3500平方米,古时可屯兵三千人,这三千人也满足了城墙日常的防御和巡逻需要。

第五道:城门

城门是城市出入通道,也是防御重点。西安城东西南北四座主城门,均有正楼、箭楼、闸楼三重城门。城门用16厘米厚的木板制成,每块门板密集地钉了1800枚铁针蘑菇,增加了门扇的刚度,使箭矢无法射入。

城门之上是城楼,也叫正楼,是防御体系的主体建筑,古代作战时是主帅坐镇挥的指挥所,因此也称将军楼。城楼与前方的箭楼、闸楼、瓮城、月城一起,共同构成了西安城墙“三重楼两重城”城门防御体系。

四、城墙两问

1.如何登城?

有登城踏步和登城马道

作为防御工事,战斗时士兵们如何快速登城?这就要走登城踏步或马道。西安城墙的登城踏步原来修建在城内,东南西北各一处,1956年四个城门开盘道时改在了瓮城内。除了登城踏步,还有登城马道,是为守城士兵与军需辎重上下城专修的坡道。登城马道设于城墙内侧,突出于城体,马道主体由夯土筑成,路面铺设砖块,坚固耐压。在瓮城内也有马道。如今,西安城墙的登城口共有11个。

2.如何防雨?

城墙顶部海墁斜铺导水入槽

西安城墙防雨主要依靠海墁和水槽。

海墁是城墙顶部的平面,一般用城砖平铺,以使雨水较快地导入城墙内侧的流水槽。明穆宗隆庆二年(1568年),陕西巡抚张祉在给西安城墙外壁通砌城砖的同时,就给全城顶部也砌了青砖。

清乾隆四十六年(1781年),陕西巡抚毕沅主持修葺西安城墙时,对全城顶部海墁进行了整修和改造:先于海墁添夯0.45米厚三合土,上面再平铺两层城砖,并统一全城海墁内倾斜坡约5度,以便雨水较快导入城墙内侧流水槽。流水槽为砖石结构,附贴于城墙内壁,从城顶直立到达城基。如今西安城墙共有167处排水槽,和下面的沟渠相连。此外在四个主城门区域还有“挑水石槽”,又称“水舌”,用于保护城砖,防止墙体受雨水浸泡而坍塌。

五、城门故事

目前西安城墙共有18座城门,其中古代原有城门4座,民国新开城门8座,新中国成立后新开的城门有6座。

含光门——西安城墙南城墙最西边的一座城门,最早建于隋文帝开皇二年。在唐代从含光门进皇城后,含光门街西边就是社稷坛所在地,这里每年都要举行隆重的祭祀社稷活动。祭祀社稷就是希望国家永远太平,希望五谷丰登。

勿幕门(小南门)——位于南城墙含光门与朱雀门之间,1939年新开。这座城门是为纪念辛亥革命中陕西革命先烈井勿幕先生而修。1911年12月22日,井勿幕在西安发动反清起义,响应武昌起义,并一举取得胜利。

朱雀门——位于南门的西侧,始建于隋开皇二年(公元582年),是隋唐皇城正门,也是进行礼宾、校点、检阅等礼仪之门。在唐代,从朱雀门进皇城后,承天门大街的东边是太常寺,太常寺是和礼仪相关的管理机构;承天门大街的西边就是鸿胪寺、鸿胪馆,鸿胪寺相当于外交部,是接待外宾的地方。

永宁门(南门)——即如今的西安城墙正南门,始建于隋开皇二年(公元582年)。隋唐时原名安上门,明洪武年间改筑西安城时沿用此门为南城门,改名永宁门,取永保安宁之意。在唐代从安上门进入皇城,安上门街东边就是太庙。

文昌门——位于西安碑林博物馆南侧,1986年新开,门上建有魁星楼。明中期在西安城墙“五行八卦巽位”建魁星楼,以迎魁星降福西安文运昌盛,明清时的西安府学和孔庙也相继组建在此区域。

和平门——位于南城墙文昌门与建国门之间,1953年新开。为表达对世界和平的向往而命名,与西安火车站、大雁塔处于同一南北轴线上。门址在昔唐长安城崇仁坊南街南口,门内昔为唐礼会院,凡公主或郡县主出嫁,皆在此院行礼。

建国门——南城墙最东边的一座城门,1986年新开,因建国路得名。门址在昔唐长安城崇仁坊东南隅,本为唐长孙无忌宅,公元663年唐高宗为其母文德皇后追福立为尼寺,公元673年又改尼寺为僧寺即贤圣寺。

长乐门(东门)——西安城墙正东门,始建于明洪武七年(1374年)。明末李自成起义军由东门攻入西安,李自成看到悬在城门上的“长乐门”匾额,对身边将士说:“若让皇帝长乐,百姓就要长苦了。”将士们一听此言群情激愤,点火烧毁了这座城楼,直到清代又重新建造。

中山门——位于西安城墙东边的一座城门,开于1926年底。冯玉祥将军为纪念民国革命领袖孙中山先生而命名,又分别命名南北门洞为“东征门”和“凯旋门”。1927年5月1日,冯玉祥率军东征,从中山门出城。

朝阳门——东城墙最北边的一座城门,开于1994年。因这座城门朝着东方,是每天第一个见到阳光的城门,故名朝阳门。

尚勤门——北城墙最东边的一座城门,2004年新开。因尚勤路得名,门内东侧昔有唐兴唐观,门外东侧昔为左教坊即唐代宫廷燕乐艺人的教习场所。

尚俭门——位于北城墙解放门与尚勤门之间,2004年新开。因尚俭路得名,门址在昔唐长安城丹凤门街北段之处,门外昔有唐保寿寺。该寺本为宦官高力士宅,天宝九年(公园750元)高力士舍宅为寺。

解放门——位于解放路北端,1934年因陇海铁路建西安火车站而新辟。原名中正门,1949年5月20日西安解放,为纪念西安解放而改名为解放门。2004年11月,解放门豁口城墙重新连接,形成目前唯一一个大跨度的桥拱形城门。

尚德门——位于西安火车站西南侧,1986年新开,因尚德路得名。门址背对大明宫建福门,北有唐百官侍漏院,门外西侧昔有唐代宫廷燕乐艺人的教习所右教坊。

安远门(北门)——西安城墙正北门,明洪武七年(公元1374年),向北拓筑西安城墙时始筑为北城门,在城门外设瓮城。安远门寓意北方边疆安定长远。

尚武门(小北门)——北城墙最西边的一座城门,1994年新开。因西邻清代陕西巡抚校阅绿营兵之习武园而得名。习武园,又称西武园,是清代武举考试的场所。

玉祥门——位于西安城墙西门北侧,1928年新开,为纪念冯玉祥将军1926年解救镇嵩军围城而命名。

安定门(西门)——即如今的西安城墙正西门。始建于隋开皇二年(582年),原为隋唐长安城皇城西面的中门顺义门,历五代宋金元时期,至明初改筑西安城墙仍以此门为西城门,改名安定门。

华商报大风新闻记者 马虎振/文 强军 赵彬 陈团结/图

来源:华商网-华商报