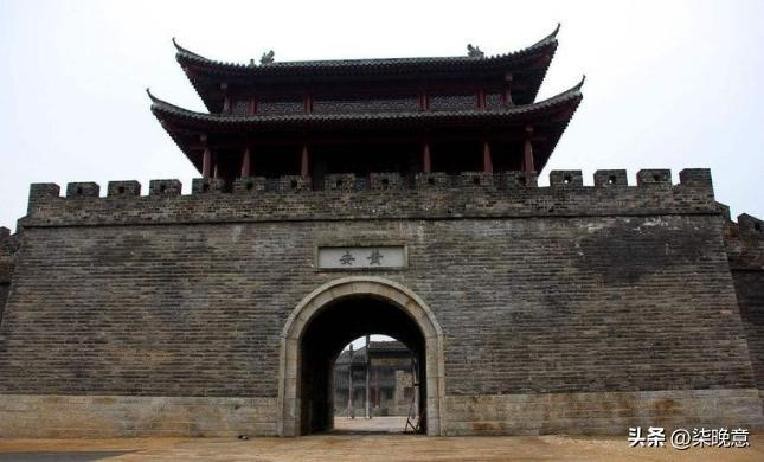

一场暴雨过后,西安古城墙下积水未退,几位游客拉着雨衣兜泥浆,喊着累,可还是有摄影师蹲在一堆青砖边录视频。这些城墙到底凭什么能撑过几百年,大家都嚷嚷着想知道嘛!没有水泥钢筋,古人怎么造出来的?这问题隔三岔五冒出来,谁真能说得通透?明城墙底下那一层层青砖,它到底值多少钱?

夯土技术传到现在,说到底就是拿土砸墙。有人觉得土墙不堪一击,其实夯实后的密度吓人,古工匠用粗木槌撞上去,光听那声音,墙体也就结实了。又不是随手找点泥巴糊糊,讲究层层拍打,每次都控着土湿度,太干不行、太湿也麻烦,活儿做得糙还真不成气候。这些技术最早在仰韶遗址就有痕迹,考古队测出墙体可达每立方米两吨压强,东西看着古旧其实“内力”强得狠。

有人说,烧砖才算进步,但砖头其实也有毛病。古砖的配比千差万别,烧成的温度不一样,为什么明清砖头耐风化?一查才知道配料里专门加了高岭土并且高温焙烧,工匠们还会掺点糯米汁、蛋白质成分进去,理论上的说法是增加砖缝的韧性。给明城墙拍照的专家说,有些砖块表面有皮壳,抬手一敲“咚咚响”,内部气孔少,就不容易进水!

而砖缝里添加石灰浆,工匠们有时还微调配方,空气中石灰逐渐硬化,粘性十足。这种技术跟西方也有交集,但中国城墙更偏向本土经验,南北做法不同。北京、南京两地用得是近乎纯灰加砖粉,石灰浆黏起来,几十年如一日只见它越发坚硬。有人做过实验,明城砖与普通现代红砖敲击强度,两者相差至少一倍,所以说有些现代砖反倒不如老古董牢靠。

石头墙体是不是最顶级?这事还真说不准。山西娘子关城墙用本地青石,工匠们不只切削,还会故意让石头外表粗糙,接缝处填满浆液甚至灌铁水——铁水老百姓听了直皱眉,有点夸张,但史料有记载,至少说明工艺复杂。石墙一旦成型,比夯土甚至砖墙抗冲击,地震来临损伤也小,不过后来大城市仍然喜欢青砖或夯土,难道石头就真的不如砖头吗?

讲到城墙结构,古人的脑子转得快,总想着怎么一层包一层。比如“夯土芯+外包砖石”:西安古城墙的内核八成是土,工匠一铲接一铲夯实,外面再砌青砖。有人说这叫“夹心饼干”,其实就是把最便宜的夯土用到极限便宜材料,表面美观、抗雨抗侵蚀。这样搞,既节省了石料,又让维护方便。

有些地方怕地震,城墙干脆做成空心的。空心城墙本身结构更轻,城墙体厚度变薄,减少沉重压力,抗震能力上去,西南、西北一带有些遗址竟然至今完好。可是空心城墙很难抵御攻城重压,人一多就扛不住。所以这种技术有争议,历史上用得少,但不是没道理。

没人会忘记排水。雨季来临,青砖墙下的排水孔顶多大半个拳头,几百年来不塞;墙体内部的砖砌排水沟,挖起来深浅各自不同,工匠们“顺墙而行”,一遇到地势低洼就故意多加几个孔。考古人员说,北京明城墙底部的排水孔分布密集,采用的都是拱式结构防止塌方。

城墙维护没人觉得轻松。明清时期朝廷专门设置了工匠检修队,年年定期查看,裂缝、松动都得上报告。修墙不是补补就完事,遇到寒冬还要用糯米水灌浆,增加黏结力;有裂缝就用软砖塞补重新夹缝。到了现代,很多地方重修还是用老法,大家并不觉得麻烦,反倒觉得传统方法更安全。

但护坡加固也是不少老城墙赖以存续的措施。北京明城墙外护坡层层叠石,像多加一层外衣,雨水刷下来先冲撞护坡,不容易渗透到墙体。石头的稳固和美观,兼得。也有人质疑,这种加固法容易蓄水、滋生苔藓,时间长了其实可能毁墙。保护不当还会出现反效果,这种反复修补是不是意义不大?

内部支撑结构,木桩加石块、生土隔断,有些城墙内部空间分成几格小单元,防止整体坍塌,又让人觉得冗余。有人主张空间越多城墙越结实,也有人觉得这是劳民伤财,何必搞那么复杂?

说到工匠手艺,网络不少视频教“古法夯土”,可现代看上去技术很笨。考古现实是,古人靠经验传承,很多做法其实很随意。一个会计师来测算建设成本,发现即使用现代设备也不见得比几百年前便宜,人工夯实的效果,往往高于机械搅拌。奇怪吗?其实“规矩”是老祖宗流传下来的,看上去速成但牢靠。

城墙的文化意义变得复杂,军事功能退化已经久远。有人说西安城墙守卫着古都外敌,但现实里如今更多是游客拍照的背景。城墙历经明清战争、民国拆迁、现代重建,每块青砖都有自己的编号,维护成本高昂。文保专家说:“没了城墙,城市就像没了灵魂”,但年轻人往往觉着不过是打卡拍照地儿,谁真在乎历史?

城墙背后的智慧,不全是技术。当地取材、本地工法,效率高的不一定好看,耐用的不一定贵。有人拆一块旧城砖下来,发现表面分层明显,有的湿度较高,有的干得裂纹,夯土层更是泥沙不断混杂。技术不“规整”,还真不是缺陷,有时候反倒成了优点。现代人讲究配料、测压,古人看的是眼力和经验。

有人觉得城市没了城墙就失去了记忆,但也有新观点——没必要恢复每一块砖,每一段墙。技术进步带来模式革新,老工匠早已不在,剩下的城墙只是文化符号。修不修、怎么修?没人有统一答案!

其实城墙这种东西,看似坚不可摧,实则也脆弱。考古数据表明,西安古城墙部分砖石已出现内部结构松散;北京明城墙修复过程中甚至发现,部分墙体人为掺杂了木炭杂料,造成渗水问题。维护再严也难百年无恙,大多数结构其实早已不服老。

可有人偏偏仍然坚持,这些城墙代表着一座城的底气。是历史的印节,也是现实中的负担。造得牢固,守得住不易,但后人如何对待、维修维护,比技术更重要。

从石到土,从砖到结构,城墙的坚固远远不是材料决定的,也不是手艺决定的。多种制度、经验、偶然因素混杂在一起,才有了千年城墙的复合体系。技术在变,态度在变,人也跟着时间变化。讲古城墙,有的时候看不到的比看到的更多。

这些并不完美的坚固和纷争,留在城墙的每一块砖、每一道沟,每一次修补和加固下。城市的城墙,有故事,有争议,也有现实里的麻烦和困境。谁说只有技术、文化、理念才能守住历史?每一次回忆,都需要真实不完美的城墙留下一点痕迹。