西安城墙:沉默百年的守夜人

说起来,大部分人都只在明信片上见过西安城墙。可你要真走近它,摸一摸那满是弹痕与雨斑的青砖,真能生出一种说不上来的感慨。你说它是守护者也好,是历史的见证者也罢,总归是站在那里,风雨不惊。但谁能想到,这块地方当初刘邦差点挑了洛阳当都城,要不是几个心思细腻的大臣进言,如今这十三朝古都,又会是什么样子呢?

那是两千多年前的事了。秦亡汉兴,乱世里变换朝代像秋风扫落叶。刚刚一统天下的刘邦,心里也挺摇摆——定都洛阳,名气大,老牌豪门;可娄敬与张良一番唠嗑,才让他心里那点犹豫给拨拉动了。两个人摆事实讲道理,说着关中的地势多牢靠,田土肥得像能攥出水,天下英雄再起事也容易守。刘邦是个懂得听劝的人(虽说对手下也冷脸得很),这会儿倒真干脆,把“汉长安”扎根在了这片龙首原上。

都说洛阳是温婉江南一脉,长安却天生带几分胡气。那会儿秦末烽火堆里烧个遍,咸阳宫终究成了一片废墟。新皇帝让老谋深算的萧何挑头,在龙首原挖基打桩,长安城才算熬出了第一锅热气。“南倚秦岭,北临渭河”,这样写挺好听,但你要真站在城头上望去,会发现那种天与地的界线,真跟别处噶然不同。

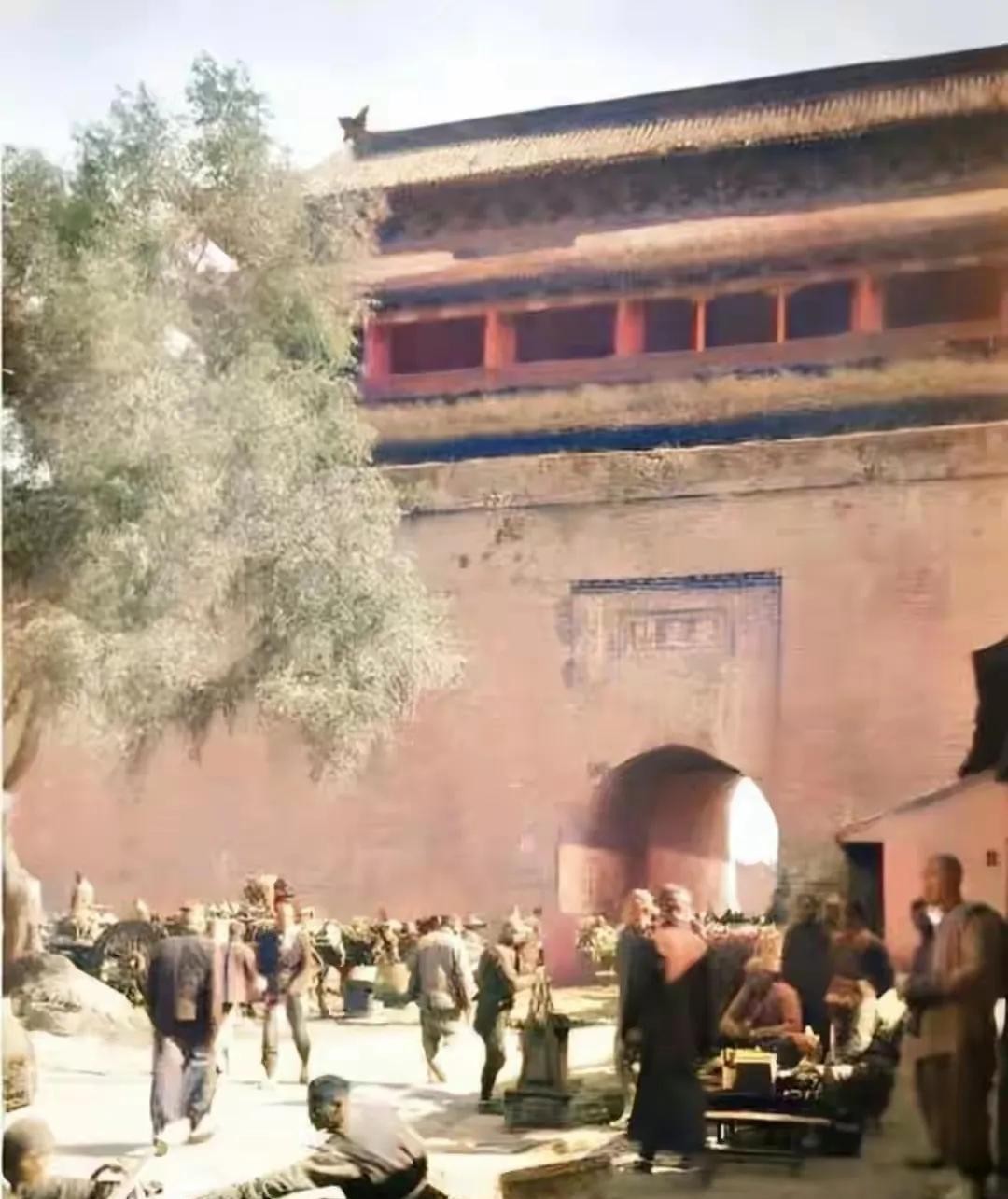

想象盛唐时期的长安,人就仿佛到了另一个时空。坊市棋盘似的平铺开来,大街小巷晨钟暮鼓。到点了坊门才开,每天晚上关得死死的,市井人流,做生意的、赶考的、求荣华富贵的,全在这里锤打着自己的命运。那句“九天阊阖开宫殿”,听着是皇家的气象,其实巷子口卖胡饼的大婶、挑水的汉子,日子也是沸腾的。大明宫在龙首原上高卧,宫城、皇城、市坊按着天上的规矩排列,气派得让人咂舌,可底层小民的烟火气也从没断过。

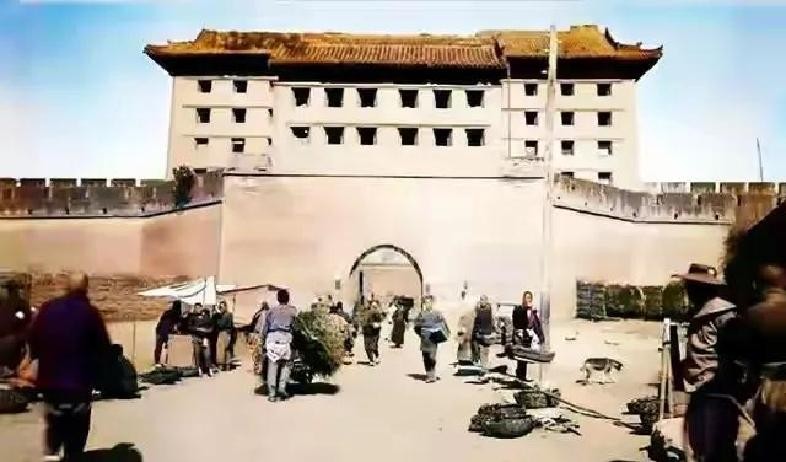

历史就像老城砖,一块块叠着过去的光阴。到了明朝,朱元璋给这里换了名字,“大兴”变成了“西安”,听起来总带点新鲜劲。他下定决心,要彻底修一修这城墙。八年下来,青砖厚厚地把城市围成一座巨大瓮城。手艺人用糯米汁加石灰灌进砖缝,说是硬得能比上后世钢筋水泥。如今你去摸一摸,似乎还能感受到那些手掌的温度,时光停在细微处,就是这么奇妙。

可万事哪能一直风平浪静?明末打到了崇祯年代,陕西巡抚孙传庭又琢磨出了“四关城”,把东西南北方都盘了外城。后来改朝换代,长乐门被李自成一把火烧了精光,百余年后才给补回来,人说这些城门就是城市的呼吸口,呼吸里带着铁锈和泥土味儿,也有旧朝新主的风凉与玄机。

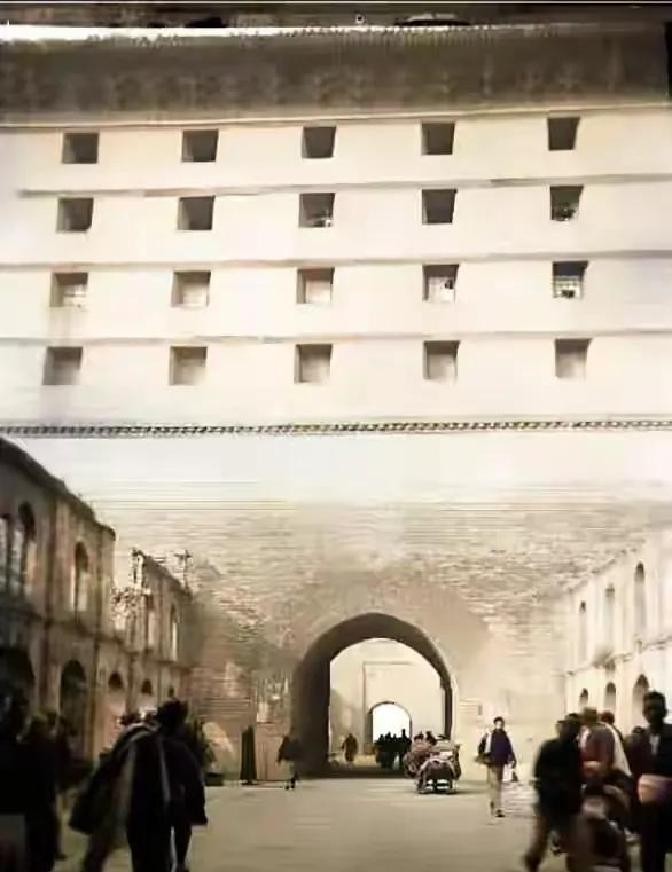

你可能想象不到,现代的西安城墙曾经也是要被拆的。上世纪八十年代,年代久远的城墙半是废墟,半被挡了交通。拆还是留?一时成了口水仗。市长张铁民就像个固执的家长顶住压力,拍着胸脯说,这城墙拆容易,重修难,全国几乎都拆得没了,西安凭什么不留一个?说话间带着点倔气,也带着一种对旧物的珍惜。要不是他那一拍桌子,也许现在的西安和别处,也就没什么两样了。

老城墙不只是砖瓦,说到底,它唤起的,是一种归属感。护城河曾经成了“臭水沟”,后来又几次大修,把唐时的水色找了回来。永宁门、长乐门,闸楼、箭楼,一层层叠着防御也叠着故事。有些地方如今只剩土路和杂屋,远不如城墙内外的繁华;可正是这些参差,才让西安城的气息与别的地方不一样。

塞上的风吹过西安,阳光和霜雪都刷过厚墙。曾经的敌楼,如今变成了游客的观景台。你站在上面,眺望渭水与终南,恍惚间,胡商驼队、盛唐车马都浮现在脑海。市坊日夜开合,地面之下的野草,和楼上的霓虹一样,都是城的命脉。长乐门下,如今是日夜喧嚣的商铺,门上的大字依旧苍劲——只是岁月字里行间,早已换了几代读诗的人。

说到这儿,我总觉得,西安城墙其实和普通人挺像。风光时煊赫一时,暗淡时缩着肩膀,历经起落还守着一份执拗。我们爱缅怀盛唐,可谁的生活不是在千年之间,跌跌撞撞、兜兜转转?下一次,有机会转到西安,不妨慢下脚步,摸一摸那片古老的青砖。也许你会从斑驳的城墙里,想起某一个风雨夜晚,某句没来得及说出口的心事。

历史会把很多故事慢慢遗忘,但有些东西,只要还站着,就会有人记得。这城墙,默默守了百年,下个百年呢?我们谁也说不准。但只要它还在,就还会有人,从心底里唤一声——“这是我的西安。”