在中国西北长达数百年的历史洪流中,西夏犹如一道绚烂而短暂的光影,转瞬即逝。而当下的东亚,朝鲜半岛所处的位置和它的命运轨迹,意外地和西夏有着许多引人深思的相似。若将二者并置,你会发现,这两个政权都是在强敌环绕的地理夹缝中崛起,都极度倚重军事力量、社会结构高度动员;他们都能在大国权力角逐的夹缝中不断变通自保;最终又都成为多元文化交流与碰撞下的特殊产物。

**西夏和朝鲜的历史角色,正如风暴之中的小舟,依靠矫健的操作与对浪潮的敏锐感知维持自身的存续。**

让我们把目光拉回11世纪初的贺兰山。元昊宣布称帝,西夏由此建立。当时这个政权四面楚歌——向东,北宋家大业大,军队数量遥遥领先;北面的辽国则把控着北方草原命脉;西部尚有回鹘和吐蕃势力掣肘。这样的环境下,西夏需要极强的军事和政治适应能力。出土的西夏陵文物显示,虽然总人口刚刚突破300万,但这个王朝却长期维持约50万常备武装,也就是六分之一的全国人口直接为战争服务。西夏铁骑、步兵的训练水平之高,放在今天或许只会让人想到朝鲜的“先军政策” —— 以牺牲普遍生活品质为代价优先保全军队。

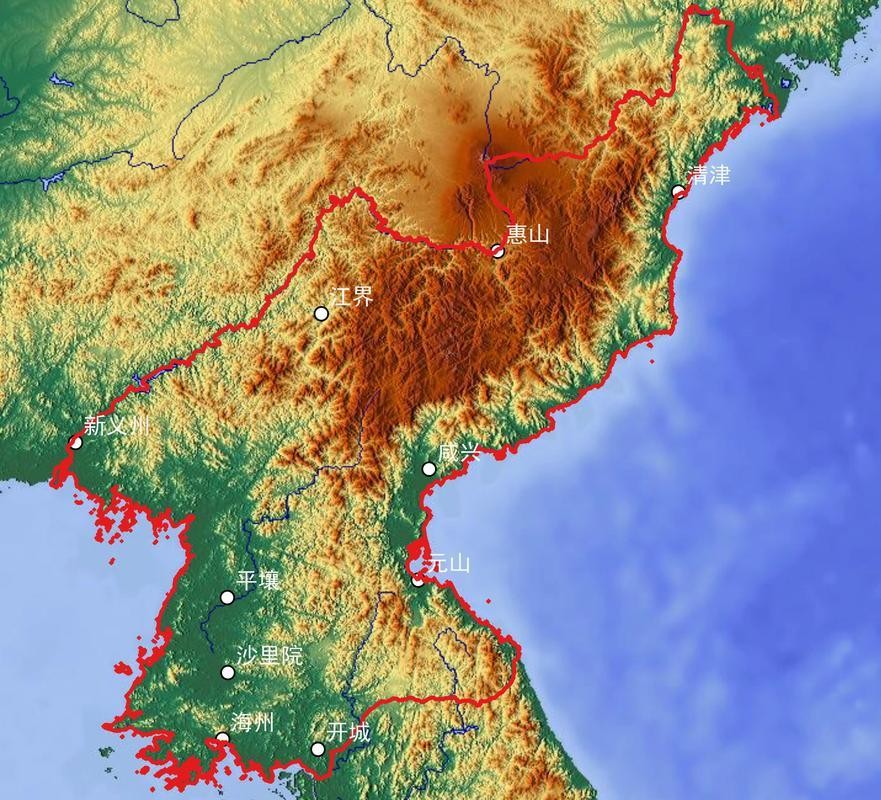

现在的朝鲜,其“先军”思路则源于20世纪末的剧烈变局。苏东剧变后,朝鲜失去了绝大多数的经济、技术援助。农业和工业同步下挫,为了稳控政权安全,平壤不得不把有限社会资源优先投向军队建设。这使人们看到了一个以两千万人口却供养百万军队的“举国拥兵”局面,其本质正是小国被夹在大国板块摩擦中的极端求生选择。这种高度军事化,也让朝鲜的政权结构固若金汤——军队只需效忠最高领导,普通百姓的社会分工也极为单一。

说回地理,两者的地理基础同样有天生的局限性。西夏的统治腹地主要是河西走廊和宁夏平原,那时的宁夏大部分地区还是盐碱地,即使加以开发,也难以大规模供养人口;河西走廊依托绿洲维系,但农业产出不足撑起长期的人口扩张——这直接限制了西夏的国力上限。而朝鲜半岛的地形也是以山地为主,东北尤其贫瘠,只有沿海地带有限的耕地。缺乏优质可采矿产,工业化道路举步维艰;山区地少粮稀,遇到天灾,粮荒随时可能席卷全国。这种先天不足,进一步“逼迫”两国政权把战争机器运转到极致。

**可以说,西夏和朝鲜都属于地缘和气候条件最不利的政权类型。夹缝求生、资源匮乏,是它们不得不面对的现实。**

在外交手腕上,这两个政权同样展示出令人惊叹的灵活。以西夏为例,它的统治者精于平衡与各大强邻的关系。宋、辽争斗激烈时,西夏巧妙地左右逢源——宋国减缓岁币,立马靠拢辽国;辽国露出敌意,马上又与北宋重新调整关系甚至通贡。流传于黑水城的西夏文献显示,这一政权往往对不同国家“同步使用多套年号”,甚至法律也因对外朝而异。如此“多面游走”的生存智慧,和现实中朝鲜在中俄美三角格局中寻找筹码的做法,形成了惊人的历史回响。2023年-2024年朝鲜借助俄乌危机与莫斯科关系不断加深,步步稳住自身安全,正是现代“小国灵活自保术”的鲜活注脚。

文化方面,西夏焕发出高度的自我创造力。它不仅模仿中古汉字开创独有文字系统,还积极借鉴佛教为精神依托,保有党项族武士精神的同时,也仿效中原科举,推动文官治理。敦煌壁画上的西夏佛像,带有党项人的原生特征,这种文化“杂交”过程,令人联想到朝鲜为维护“主体性”对传统儒家思想体系的大刀阔斧整合。西夏印刷的佛经、法律经典,表明他们对文明独立性的追求,丝毫不落下风于今天平壤推行的“朝鲜特色社会主义理论”。

朝鲜在文化控制和社会闭环上显然比西夏走得更远。互联网、外部信息严格封闭,居民生活依赖国家系统进行统配。住房、教育、医疗等社会资源实行配给制,普通百姓行为被规定得极为细致。这样的社会组织形态,在全球范围内都是罕见的。

说到经济封锁,两国的应对方式颇有异曲同工。宋朝在与西夏对峙时,采取“五市禁绝”措施,严禁战略物资——包括铁器茶叶粮食——流入西夏。被围困的西夏只好依赖河西盐池发展盐业专营和与中亚绿洲国家的贸易;贺兰山地区的考古遗迹表明,西夏油盐、铁器冶炼技术水平在宋辽时代已属上乘。这种“被孤立时自主创新”的能力,与今天朝鲜在多国制裁下重点发展核武器、IT和造船能力如出一辙。外媒数据显示,自2022年以来,朝鲜造船业在几乎没有外部技术输入的情况下成功下水多艘驱逐舰,实现了历史性突破。

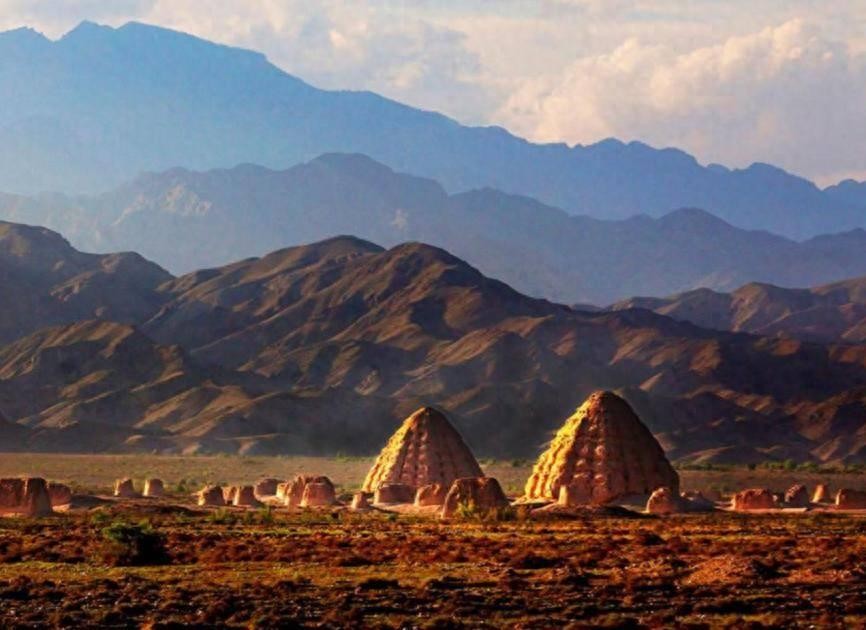

但与此同时,长期依靠军事化、闭关锁国维持国家安全和权力体系,这种模式也有它的隐忧。西夏的统治后期不断陷入皇位交替、内部权争的死循环。不到一百年间,十易其主。等到12世纪蒙古大军横扫西北,大国夹缝的外交绕不过铁骑的征服。考古资料清楚刻画出,西夏都城被蒙古军屠灭后的残酷:中兴府文化遗存遭严重摧毁,连基本文字都大面积遗失,这与今日朝鲜在国际舆论、政治孤立下所面对的困境形成某种映射。

更令人深思不已的是,等到数百年后,连清代的史官也无法为西夏找到一个恰当的位置。编纂《辽史》《宋史》时,西夏这个186年历史的国家竟被当成“外国”处理。显然,在强权主导下的历史记忆体系里,边缘政权的话语权极度稀薄。

**历史的主流叙事,往往会让“夹缝里的创新者”迅速被遗忘。今天的朝鲜,是否会重复西夏的命运,谁也无法断言。**

当你亲临贺兰山脚下,凝望那几乎与大漠浑然一体的西夏王陵遗迹,很难不让人追问:21世纪的大国博弈背景下,朝鲜会不会像西夏一样,顽强存续近两百年,却最终沦为历史主流的边缘记忆?还是将杀出一条截然不同的小国新路?这样的提问远没有唯一答案。但有一点清楚,地缘结构的刚性约束,决定着这些国家的命运联合走向。

我们不妨抽丝剥茧,回望西夏何以能维持漫长的独立——它不仅因为自然地理的屏障地利(黄河灌溉之利,河西走廊、贺兰祁连天然防线),更因为城邑分布、纵深防御的军事体制以及二元政治架构——党项游牧传统与中原文官制并行不悖。它灵活地在宋辽金之间切换联盟关系;经济既重控农业与盐业,也极度重视外贸通道控制。这一切,在2020年代的朝鲜身上都有某种重现——比如在核武器研发的“以小博大”、在中俄博弈间的危机套利、在社会动员和统制方面的高度机制化。

近期韩国国防部报告显示,朝鲜的核弹头数量已经达到50枚左右,“火星-17”型导弹具备覆盖美国全境的打击能力。其“战争边缘政策”屡屡刷新东北亚的军事紧张阈值——比如2023年“核反击演练”用虚拟模型模拟核弹在首尔上空爆炸,把安全威胁推向极致;每逢美韩军演后,必定有针对性的军事行动,迫使外部强权接受“威慑均衡”的事实。

而在大国矛盾中求索缝隙、筹码换资源——2024年朝鲜向俄罗斯供应弹药获能源和工程支持,就是小国生存的现实写照。这种在极限挤压下的反脆弱性,尽管让朝鲜成为国际问题的多重交点,却也让它的存续之路充满变数。

西夏消亡之后,曾经壮丽的文明只留下一串谜团。今天的平壤,面对愈发复杂的全球体系,同样在反复验证小国命运的极限弹性。究竟朝鲜会延续江湖生存两百年的奇迹?还是终归被外部巨变裹挟?我们可以从历史中提炼经验,但无法简单复刻未来。

大国之间的夹缝,固然残酷,却也为边缘政权留下了创新与自我表达的空间。**历史或许不会简单重演,但它总会在不同的时间节点、不同的地缘坐标上,考问同一个问题:弱小,如何不被彻底淹没?**

这,就是有关西夏与朝鲜,在风暴之中挣扎、突围甚至短暂辉煌的故事。下一个转折点仍在酝酿——谁也不能提前写下结局。