追溯地名,其实挺有趣!汉朝设西域都护府,西域二字从此正式入册。不是随便叫的,帝国视野已然从中原延伸至昆仑与葱岭之间,想象一下那时驼铃阵阵、商队穿梭,不就是一种壮阔的吗?大家都说西域指新疆,其实不止,是一种空间感,也是一种政治宣示,汉武帝的算盘打得挺响。

细想吐蕃,也是挺复杂的,青藏高原那里,在7世纪前是部落林立,没个统一。松赞干布喊做吐蕃,偏偏之后几百年整个高原就变成“吐蕃”天下。一写进史书好像就定型了,连唐朝皇帝对这个名字都是一边提防一边使外交手腕。那宫廷里使臣的步履轻快还是战马飞驰?反正一代人记住的,后人叫它“吐蕃”,今天还有人在争论这地是不是就是西藏。

河东更直接了,当年《三国志》里不断出现“河东太守”,挺神奇。明明那块区域的百姓都过着自己的日子,山西西南、中部,一直沿黄河生活。可是地域变更,时间往后推,黄河改道,河东的概念慢慢扩至整个山西。有人小时候家里老人说自己是“河东人”,其实隔壁县一概不认。这地名啊,有时候是政治,有时候是习惯。

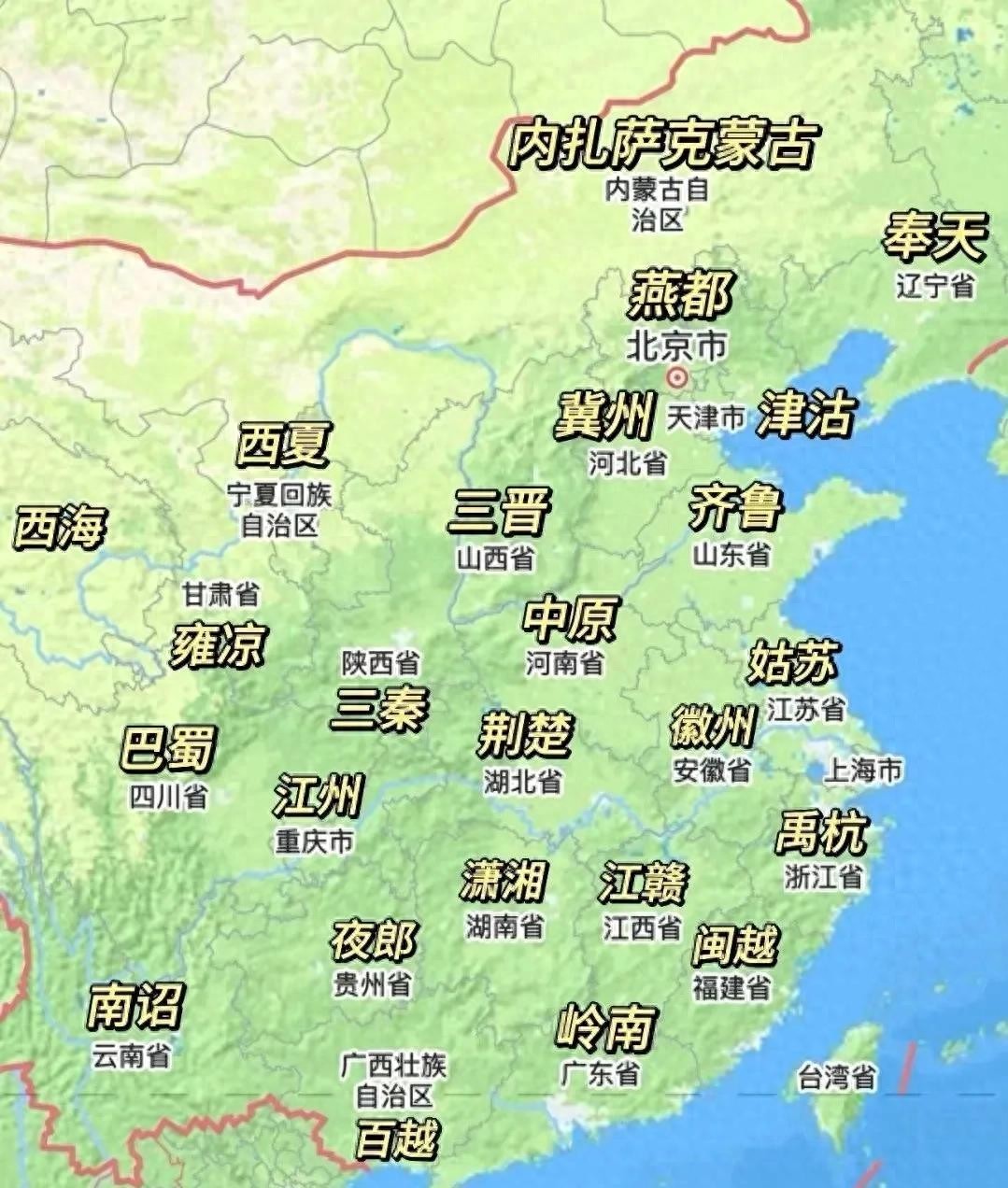

百越这地方名字,真是能装下很多故事。南方的潮湿和热烈,在这些越族中蔓延。谁能想到广东、广西,甚至越南北部,都归到一张泛称“百越”的名单里?可考证下来,越人有自己独到的文化和语言。可这些文化,在历史的涡流里被“统称”吞没。有人说“越”就是生猛的地方,其实汉人大一统的思维一直在这里发挥着作用。

其实,每一个古地名后面,都是一段历史。那种时间的厚度,你在当地的祠堂里、老街道上都能感受到一点,很碎片。比如说新疆,除了西域,还有过别的叫法。河东也不是山西的专利,很多豪强混战,地名变动频繁。吐蕃更不用说了,古藏文里“bod”才是原名,汉语音译成“吐蕃”,带点错位。百越也不光是越南,那些壮族、瑶族群体,今天都有自己的传说,但名字还是百越。

有意思的是,地方的古称并不只是霸权的象征。比如西域是不是真的只属于汉朝?现在一些学者用DNA考古法确认古西域居民的组成,发现与现在新疆维吾尔等族群有部分同源。这跟高中课本讲的不太一样吧?正因为如此,很多地方的文化被古称穿针引线起来,虚实之间,身份认同也是一大变数。

时代变了,地名没变。不变的是那种被称呼的惯性。吐蕃灭亡之后,藏地还是高原;河东归晋之后,山西还是那个位置。有时站在古代地图前对照现代地形,会感受到历史的参差。比如山西和陕西,一河之隔,“河东、河西”,每逢改朝换代就搅动一池春水,这可能是地缘政治的底层逻辑。

那边说百越,近年搞古DNA重建,才发现很多南方少数民族的源流根本不统一。比如广西和越南北部差异很大,很多人用“百越”这个古称泛指,结果考古一对照就不一样了。新的学术资料显示,某些地区的越族基因还与西南的彝族、黔桂瑶族出现交集。要说民族融合,那真是一锅大杂烩。

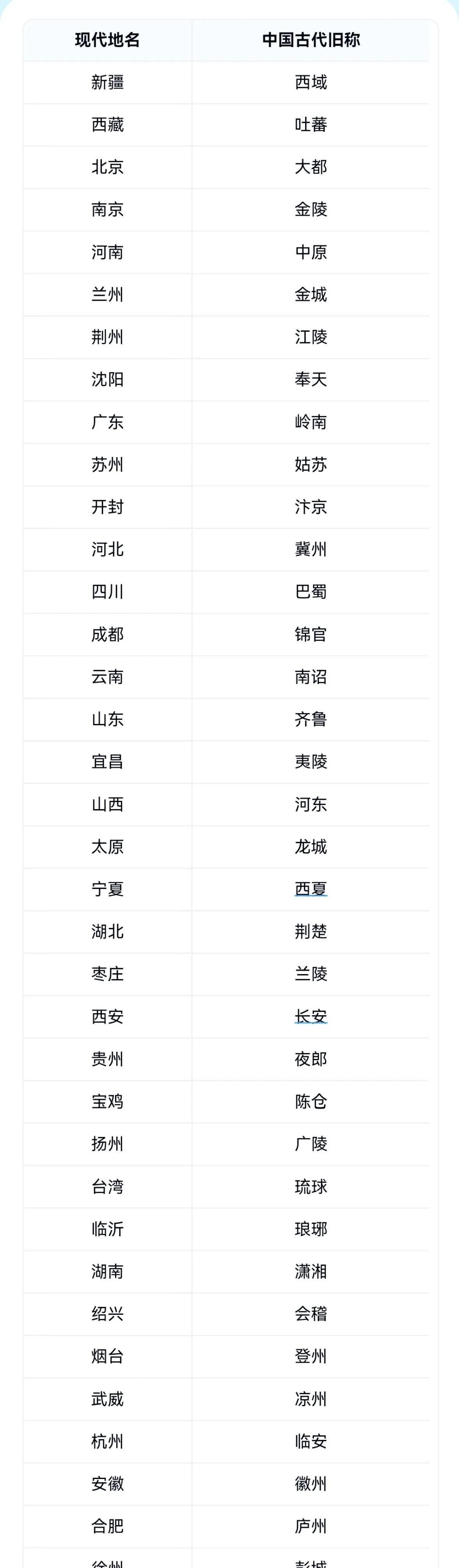

从2012年中国地名普查结果来看,超过三分之二的地名有显著历史延续性。北京,一度称为幽州、燕京、北平。浙江温州,旧的时候叫瓯越。四川成都,古代蜀都,洛阳这名字反反复复,“雒阳——洛阳”,朝代换来换去,地名先改口了。你还记得家乡老一辈怎么称呼故乡吗?是不是你的户口本上还留有一丝“古”和“今”混杂的味道?

其实很多人没仔细想过,家乡古称和现在叫法,有时只是发音变了一下,有时是干脆改了个头尾。比如江苏常州,有个戚墅堰,古时叫“舜墅”。山东聊城,古时“昌邑”。岭南多雨,百越之名到今日依然有印记,广东人说粤,壮族说壮,都和“越”有关。这里的地名,有时和口音混在一起。

要是你在上海静安寺附近问问老居民,十有八九知道这里原名“沪”,但现代“沪”已经变成上海别称。可是查历史,这地明明是松江府辖区。古称和今名的错位,其实每一地都有。是不是很多人已经记不清自己家乡的古名了?有个说法,地名是身份的锚点。也许地名的变化,昭示着社会变迁、家族离散甚至国家边界流动。

历史学者评论,中国地名最早可以追溯到甲骨文时期——这话其实说得太满。考古发现,三千年前河北北部的村落名字跟现在一点也对不上。地名变化多端,非常生活化。西域、吐蕃、河东、百越,都是外来冠名,地方百姓其实并不这么自称,称呼是权力自上而下赋予的。

比如“河东”,你去当地,会发现河东的文化一直讲究“讲义气”。有人说是受地理环境影响,有人反驳说是因为战乱多,人情复杂。你信哪个?其实都能讲出道理,但现实不一定谁说了算。吐蕃现在被定名为西藏,有人坚持是历史延续,也有人认为是现代政治需要。西域更复杂,今天新疆的族群认同和“西域”标签对不上号。

这几年古地名复兴潮流兴起,比如南京的“金陵”、长沙的“星城”,年轻人爱在微信朋友圈打卡,可爸妈那辈,总觉得老名太落伍。是不是地名“时尚化”掩盖了实际的历史分裂?其实地名流变比我们想象的隐秘。有些地名多次易手,变化不止一朝一夕。谁又能说得清楚每个更改背后真正的动因?

关于地名变化这事,统计数据显示,近30年全国因行政区调整而改地名的城市多达上百例。比如河北涿州市,唐朝叫幽州涿郡;云南大理,古称“羊苴咩城”。很多地方年年修史志、改地名牌,但老一辈嘴里还是老名字。繁复有趣,被遗忘的往往不是地名,是地名载着的日常生活。

如果你翻侦网络论坛,常有自称“河东人”、“吐蕃后裔”者,甚至得意于老地名背后的身份感。其实到今天讲起家乡,都想在历史和现实之间找个坐标。这地名现象,挺耐人寻味。是不是有时地名只是个用来辨认的标签,实际早就脱离原来的意义?

地名的历史,复杂且细碎。这种细节化的认知,并不是所有人都习惯。有人热衷于考究别人家乡更古老,有人觉得只要自己喜欢,名字就没什么定式。比如西域这个名字,在一些电影里就是异域、冒险的代名词,但真要研究,却和新疆、甘肃、阿克苏、库车这些具体地方,没啥必然联系。谁说历史只能用地名来区分呢?

每个人的家乡,大概率都有一两个古称、雅号。日常你可能不会用,但重要的时刻总要提一句。地名,是故事、人和记忆的集结。它既有官方灌输的,也有百姓自发在生活里保留的。有时混在一起,谁也分不清。

中国地名文化,活泼且呈现多面性。一头是制度规定,一头是地域习惯。地名就像一条河,流淌着不同年代的喜怒哀乐。从西域到吐蕃、从河东到百越,不同古称之间交错流转,承载地理、族群、权力等复杂因素。现在有人还在纠结"源自哪里",其实每个名字都是历史的注脚,和大时代息息相关。

有时候没想好到底用哪个地名才算准确,但家乡的名字,始终跟着你的生活一起变化。

地名多变,历史悠长,每个人家乡的古称背后,都是一段独一无二的故事。