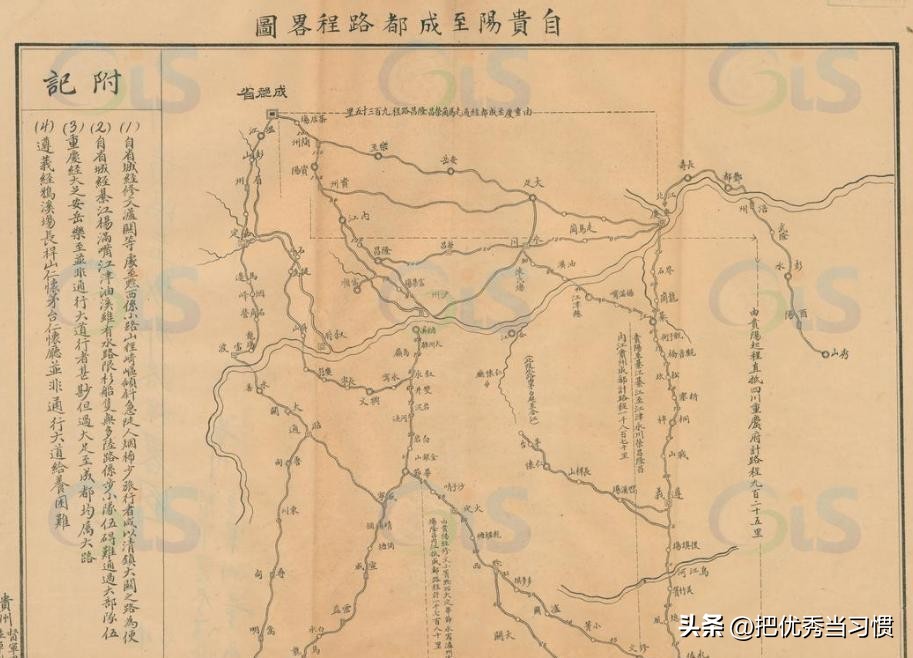

有人说,“成都省”只是调侃,其实这么说的历史,比很多人以为的还要久远。管是流行网络的段子,还是民国老地图上的严肃标注,“成都省”这个称呼——它有点随意,但背后还真的有痕迹。那张民国年间的《自贵阳至成都路程略图》,贵州督军署参谋厅监制!图上,贵阳写的是贵州省,昆明是云南省,到了成都一带,直接冠之“成都省”。啥意思?光四川人用?不见得,毗邻的官绅、隔壁省份民众都用。现实远比调侃更早,谁能想到呢?

老成都人嘴里,“上成都”就等同于“进省城”,这样的口头禅落到今天,外地人笑一笑,省内人却毫不意外。文学圈,这事儿不新鲜。1935年,李劼人在小说里信手拈来,“成都省的穷人”——小说里直接写,角色自然而然喊出来。天回镇的女红高手拿到“成都省”里比较,连脚趾头都是资本?未免也太敢说了。仔细想想,这样的说法多少有点顺口,但姑且不究。

那时候,四川出了不少经典剧目,1963年《抓壮丁》上映时,片中一口四川话,队长从成都省受训归来,乡党听着都觉得陌生。影视剧写入方言,既接地气,也保留生活真实。想起近年《王保长》《傻儿师长》里,类似画面反复出现,这倒不是编剧闲的慌,是真的有传统。是不是有点奇怪?成都省就默默在叫,从没消失过痕迹,这应该不是巧合吧?

清末民初,成都“省”的用法出现在《西蜀方言》等资料里。英国教士钟秀芝做研究,成都省成了外语教材的一部分,外国人学成都话,“省”得知道。再往前,奏折、小说满天飞,“成都省”“成都省城”,每每出现,清实录里一条又一条。乾隆年间都有人专门奏折,条分缕析地说到“成都省”,活脱脱就是一个地名标签。明清小说,从《二刻拍案惊奇》到《两交婚小传》,“成都省”用得随手拈来。明末的科举故事里还讲,有人专门到成都省赴试,在成都省找上司,刨根究底,就差没把成都叫成全国独一份的“省”。那么,别的地方有吗?

怎么样?答案其实很无聊——当然有。文献里翻翻,“贵阳省城”“西安省城”“武昌省城”“南昌省城”“广州省城”,都在。类似“XX省城”轮番上阵,“省会”“省垣”“省治”全是套路,甚至“小地名+省”简单粗暴就用。这不是成都“专利”,而是一套历史普及流程。小说里头,北京、南京、杭州,随便找一找,南京省莫愁湖、杭州省酒楼,信手拈来。历史数据摆在那里,哪里来的“成都独大”,这不过是一种文化上的“习惯性偷懒”,或者说,从明清一路延续下来的群众共识。

话说回来,现在“成都省”听起来带着点玩笑味道。某种程度上,这本来就是由真实生活和历史惯用法混杂出来的“专用舶来品”。问题在于,成都一城独大,真有那种无可撼动的霸主感吗?不好说,古今变化很快。

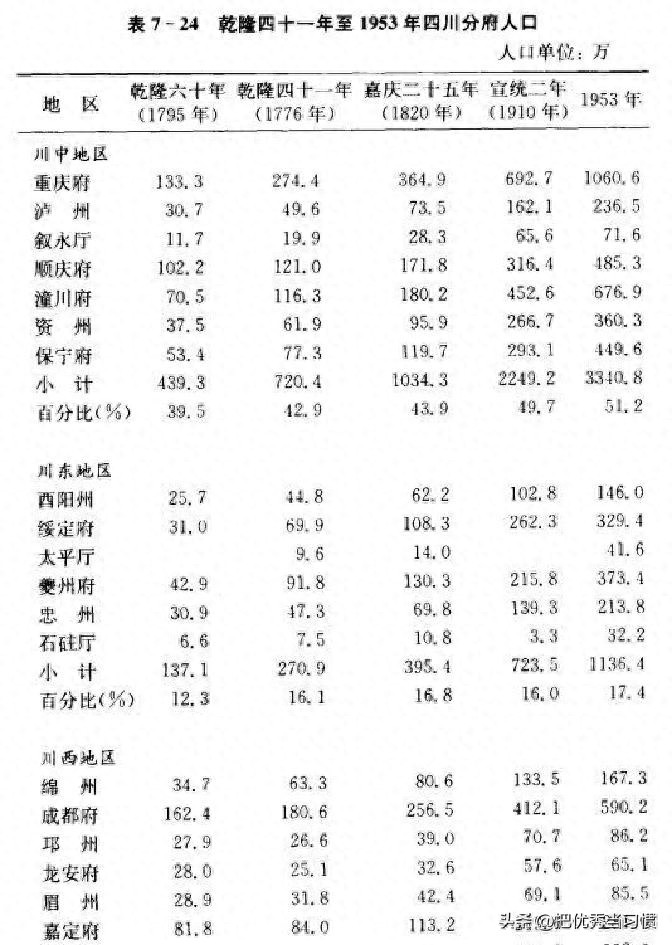

西汉中期,成都已经六大都市之一,按照《成都通史》数据,到西汉末年,成都仅次于长安,人口户数全川占比高到吓人,35%~39%摆在明面。到了唐代更猛,近40%。宋代再看,成都府路人口差不多占四川总人口的45%以上。这比例拉得大,好像其它地方都没活路似的。实际上,那会儿的四川确实经济领先,宋人还给总结了个口号:“扬一益二”。收益人口好像拉到巅峰,但不是年年如此。

偏偏元末明初,人口暴跌,成都是不是荒了?见仁见智。清初恢复慢,但并未完全“死灰”。明代洪武初年,成都人口占四川17.4%。后续嘉庆年间回暖,不过也才17.6%,相较巅峰差得远。甚至到民国、清末,重庆开始冒头,成了四川的经济龙头。说到底,历史是会反转的!

那就奇怪了,曾经武汉、西安、哈尔滨、拉萨、银川,甚至长春,这些省会的GDP占比更高。成都并不独大,百年来重庆才是“巨无霸”。1990年全国第四次人口普查,重庆人口是成都1.6倍,GDP也领先。1997年重庆直辖,四川一下就瘦一圈,成都才慢慢地追了上来。1999年,成都市总人口1000万,占全省八分之一,GDP占全省三分之一。不算什么“过分集中”,反而是大省里普普通通的比例。

2020年以后,成都常住人口超过2000万,仍然只占全省四分之一。四川其它城市也没落下,经济总量水涨船高,内江、德阳、绵阳、宜宾,全成了百亿、千亿的中等城市。论产业、科研、新经济,“成都省”起个带动作用,但并没一锅端。反倒是成渝合璧,经济区协同发展,两座大城市硬是凑成了“双核”。“一城独大”这事儿,反过来看,是不是外行的说法?也许成都自己都不曾自命豪强。

当然也不是否认成都的地位。翻开历史地图,只要地理环境没大改,成都平原依然坐享地理优势,古时候农田密布,水网纵横,城市发展自然一马当先,别人学不来。过去通往北方得翻秦岭,长江沿线又分出重庆一个“超级驿站”,两地分庭抗礼,不出意外。只是到了近代化、内陆工业化提速,成都和周边中小城市,统筹调整分布,情况变了。要说一城独大,不如说四川把“鸡蛋”分了好几个篮子。

回过头,网络上兴致勃勃地叫“成都省”,你说是戏谑、羡慕,还是喊归喊、笑归笑?与其太较真,倒不如当作一种集体记忆。熊猫基地、火锅、锣鼓巷,成都人的生活里不缺自信,大概别人喊着“成都省”,自己也就默认了。毕竟,“省”这字眼代表的是存在感,也是历史一重又一重积淀的产物。

跟朋友说起,“成都省来过没有?”眉飞色舞,也没人会在意。他们或许吃着兔头、聊着地铁,根本不觉得有啥不好。哪个城市不希望自己做一回主角?北京、上海、广州各有各的故事,成都就这样自然而然地“被省了”,没觉得不好,只是更好耍罢了。

长远看,成渝之间的联系紧密得像“邻居串门”。高铁公交化,说走就走。行政区划虽然是现实,发展层面其实早就没有你我之分。说成都省,是习惯,是哏,更是历史惯性。巴蜀兄弟忙着建设,谁还真计较这一说法呢?

说来说去,成都的“省”何尝不是四川人的一份自豪?如此看来,调侃未必无意义,变成一种本地人愿意分享的玩笑,调皮而坦然。

最后,具体的历史早已成了茶余饭后的谈资。一句“成都省”,有过荣耀、变迁、争议,更多的是平常心和自嘲。谁说只有沿海才值得炫耀?成都自己的好耍,就在于此。