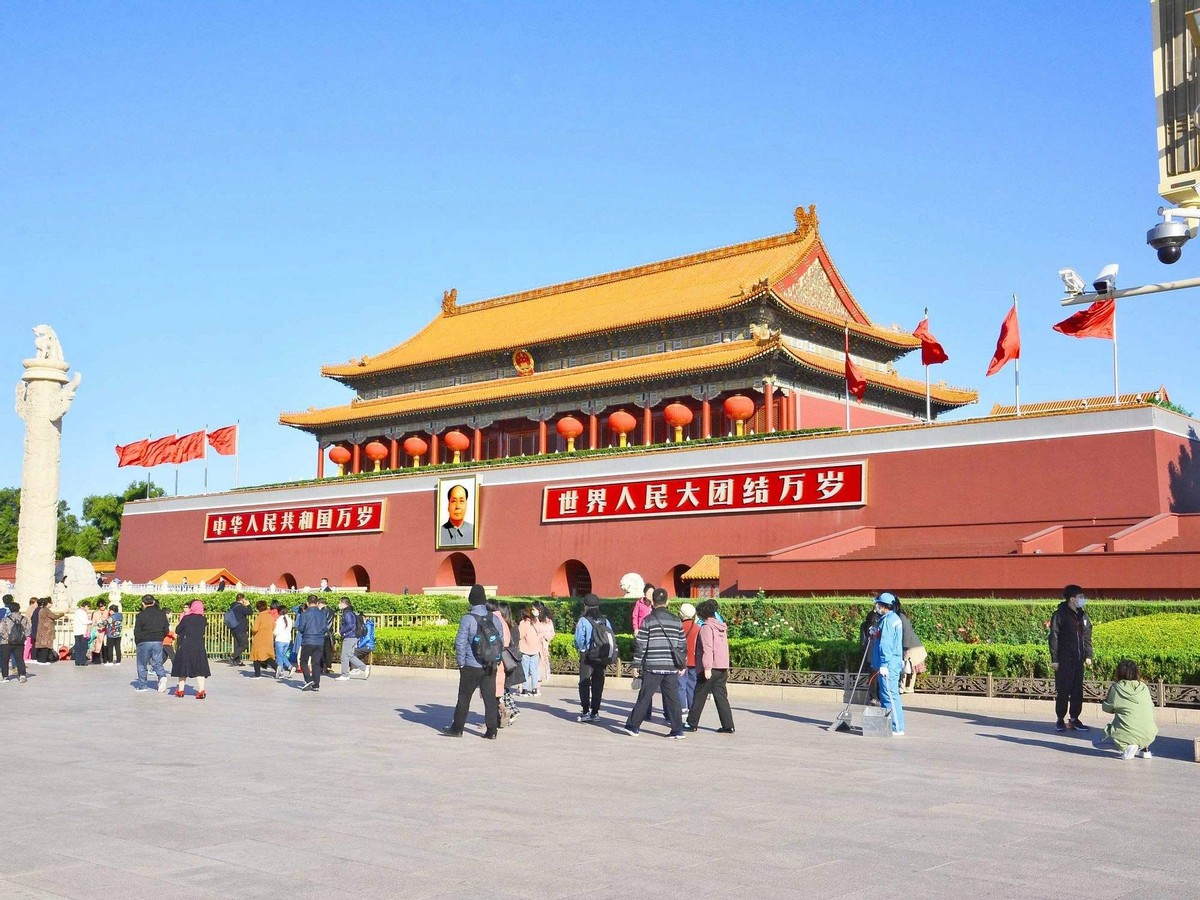

每个城市,都像一个有性格的老人,长满皱纹,却藏着别人读不懂的故事。说起中国,有那么几个名字,常常让人心头一耸。成都有个“蓉”字,重庆叫“渝”,上海被喊作“沪”。可说起西安,它的别名,似乎有点高傲,“京”。没错,就是那个最大的“京”。有人问,凭啥?真这么了不起?还真不是一句话能说清!

“京”,说轻了是一个简称,说重了,是一座城的面子,也是中原汉地千百年来的集体记忆。西周的镐京,明代的大明京,都是正史里板上钉钉的都城。十三朝古都,不都是纸上谈兵,那是真刀真枪干出来的威名。这个“京”,就和中原的山河、无涯的黄土高原一样灵魂深重。

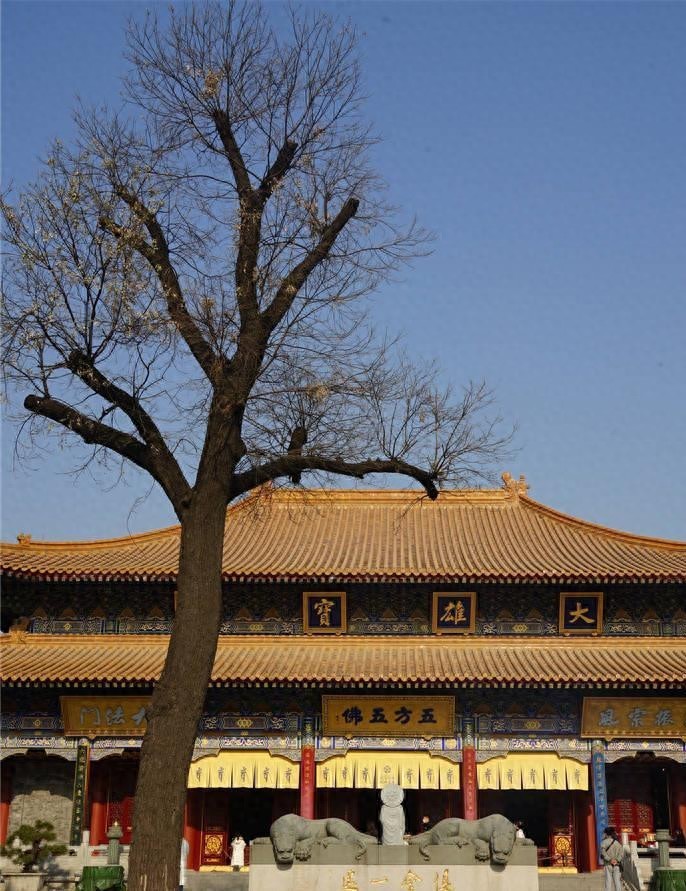

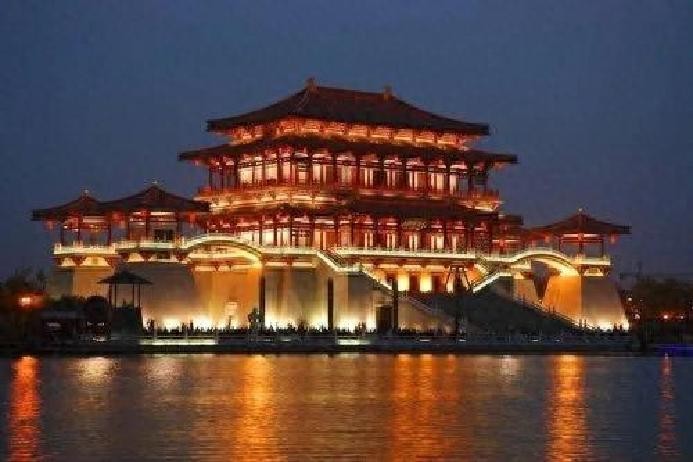

历史书上总喜欢写,镐京、长安、大明宫,这些地名轮换着出场,每出现一次,都是一次更替,一代王朝生活的真正开场。汉武帝在这里点燃盛世,唐太宗在这里修起万邦来朝的气派。可长安真的只属于汉唐?不,镐京时期,早在西周800年城墙里,诸侯们就羡慕到快发疯。最近一次大火还是什么时候?不就前几年考古队挖出的那个汉长安城东市遗址吗,一搬土,全网沸腾。谁真的敢说,西安名字过时了?

有人提到西安,立马就蹦那句话,“十三朝古都”。但其实,定都比很多人想象的还多。历史学家丁山1975年在《西安历史地位新考》中指出,细数下来看,分支政权都不算,正统的全国性朝代,有13个,以此计算,是中国建都次数最多的一个城市。这样厉害?你说它是乱吹,好像还真不是。

地上看得见的,是城墙、碑林、古塔,地下看不见的,是墓葬、兵马俑还有大大小小的遗址。秦始皇操刀的那个军事布局,现在是世界文化遗产;兵马俑的脸细节、装甲纹路,最新考古摄像头拍出来的比3D还丰富。关键是,这些遗产每年还在生长。比如,今年大明宫考古又搞出个新成果,说发现了史书未记载的二号宫门。迷?不觉得还挺潮吗!

老一辈人总爱拿“西安承载华夏文明”的话头唠叨,听着有点玄,其实真不虚。古都气场这东西,有点像老酒,不新,但一开封就知道差距在哪。西安有它不可替代的地理枢纽地位。丝绸之路的那个起点,就是这里。南京、洛阳、开封,哪个没做过国都?可只有西安,是一路可以把东西南北的人全拎到一处喝酒的地方。老商人走一趟大街小巷,顺便都能在回民街找到苏丹来信,炒个泡馍,喝点酸梅汤。太杂太野,也太有味儿。

说起兵马俑,那真不是吹。1974年出土,到今天,来自国外的游客常年蜂拥,不止是看热闹。德国历史学家马克·奥杜在今年接受南德意志报采访时说,兵马俑“改写了西方对东方帝国的全部想象”。还有上个月英国考古学期刊分析,兵马俑军阵布局影响了后世欧洲雕塑排列。到底谁学谁?有时候还弄不清。

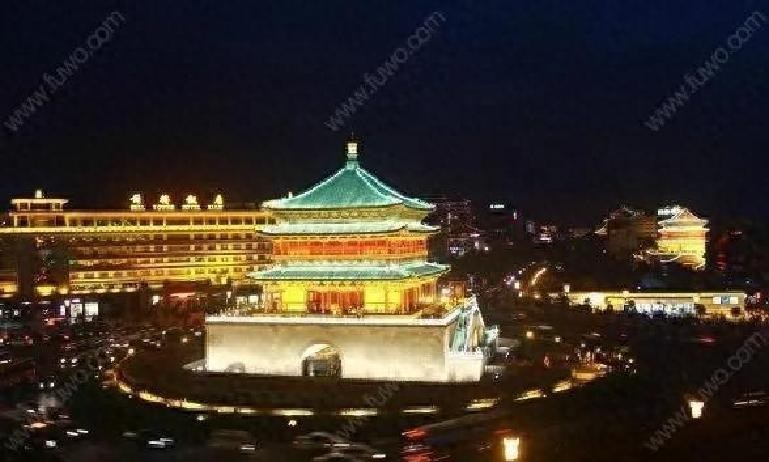

城墙,真得说两句。走在明城墙上,看脚下的砖缝,一脚踩过去,四百年历史在耳边轰响。全长14公里,三米厚。风刮过来,谁不觉得头顶那点云都湿漉漉的?网上一堆数据就不讲了,真实的是,城墙最近几年成了年轻人的打卡地。非文保修缮最近都用上AI大数据了,修起来巨快,倒是跟古代匠人比谁快点?也不好说。有人说,“西安的城墙修得太齐了”,听听就好,什么叫老本还得自己守着。

你要说西安只靠博物馆吃饭?也可以这么说。每天,陕西历史博物馆门口排长队,比买奶茶还夸张。可真进到馆里了,就发现不止有大唐的金银器。最新进馆的那块“汉简”,上面的字迹专家说比甲骨文还稀有,2023年央视做了专题,讲半小时都讲不完边角料。这些宝贝还没有露完面,谁敢说西安只是过去的幽灵?

其实不少人以为,西安的身份就定格在古都那几页纸上。真要走进这座城市,现在气息还真挺新鲜。高新技术园里的程序员,下班路过曲江池,手机上推送的都是唐风市集的活动。高铁入城比动车都密,航班直飞欧洲的航线去年四季度又加了一条。外贸数字,2024一季度官方公布同比增长12.7%,新媒体天天吵小吃、网红地标。西安GDP虽追不上深圳,但出来的大学生多,一到招聘季场面瞬间火爆。

但是,也不能只盯着GDP说话。西安生活的质感,它不急。要么说,这是一座慢城市,明明经济争资源抢得那么急,可晚上钟楼下、一大堆老头老太太却扇着蒲扇聊秦腔。年轻人发视频说,“西安秋天最美”,底下就有老腊肉留言,“这才是人过日子的地方”。节奏能慢下来吗,现在倒也说不好。反正他们慢他们的,你急你的。

要说西安现在多包容,好像也是。回民街一颗糖蒜卖到全球外网都跟着炒,外地来的人常说“这地方啥都混着”。是啊,古时候丝绸之路带来波斯商队,现在波兰面包中国小吃同框都不稀奇。可要说没排外气息,也不见得。老西安人偶尔也会嫌新来的太多,东西卖贵了,地铁挤了,抖音火的地儿半夜都得排队。谁更适应谁?这个问题,真的不太确定。

大雁塔、华清宫、碑林这些说烂了的景点,新游客年年嫌贵,老市民年年还在旁边遛娃。说穿了,西安的“古”跟“新”,有点拧巴。想要世界名城的体面,非遗保护升级、博物馆改革年年喊先进,还非得保持老味道。比如,秦腔改编了现代音乐剧,年轻人买票甚至比快本演唱会还贵。文化保护和创新,互掰手腕,看不到头的争吵。

西安不是没有自己的软肋。大专院校里出国深造的多,外流人才也是实打实的现实。2024年陕西卫视做了个街采采访,大部分年轻人首选一线城市,问到底还回不回西安,答案分成两派。有人说“回得来”,有人坚决不回。房价?一直在波动,就是涨和跌也没个准信。行政区划调整了几次,现在高新区扩到快贴着兵马俑;人多了,资源掰一下就紧。

很多人说西安是中华文化起源地,又说它是现代国际都市。其实同一座城市,不能只分历史或现实,也不能只强调多元。西安有时在“回溯”自己,仗着历史说话。有时又盯着未来,拼资本和机会。两条路磕磕碰碰,也挺真实。你说到底哪头重?还真没个答案。

本地人讲起“京”这个称呼,有点自豪,但有时候也带着调侃,人家北京都成了官方“京”,咱这是“西京”,有点自嘲。其实历史的标签,能不能真的决定今天的分量?有点模棱两可。

食色性也,西安就是一座满地都是烟火气的地方。羊肉泡馍、油泼面、腊牛肉夹馍,夜里城门边一摊小桌坐满人,外地游客吃得肚歪。也别小看这些市井味儿,央视2024年一季度美食数据报告显示,西安本地小吃搜索量比长沙高27%,外卖夜宵订单进入全国前五。这些可以验证的热闹,你说只是炒作?可也是真的有成千上万个嘴巴在这里留过“嗯,这真香”的记忆点。

西安,唯一可以确定的,是每个人进来后都能找到属于自己的气场。十三朝古都、国际都市、烟火美食城、多元民族交融地,这些标签贴得再多,好像总有某个时刻,又全被推翻重来一遍。矛盾、并存、流变,正是这座城市动荡里不变的本质。

世界那么大,西安还在不断变化。历史还会被新一轮一次次刷新,城市的人和故事也一茬接着一茬。到底未来会走到哪里,谁也说不死,但眼下这座又古又新的大城,还在等着每个怀揣好奇和热情的人走进来,再给它添上新的注脚——新一轮的“京”,或许就藏在每个人不经意的回眸之间。