视频加载中...

在中国西南群岭深处,苗绣针尖跳动的千年密码、侗族大歌清泉般的和鸣、蜡染靛蓝浸透的古老智慧,这些曾因群山阻隔而囿于深闺的非遗瑰宝,如今正被一群中国年轻人推向世界舞台。

以国际视野搭建文化桥梁,年轻的传承者们正在让深山非遗“破茧成蝶”,打破时空界限,成为全球瞩目的文化新潮流。

苗绣蜡染成世界潮流“宠儿”

2025年日本大阪世博会中国馆的贵州展区内,身着苗绣、银饰的贵州“村T”表演者们唱着流传千年的侗族大歌进行非遗走秀展演,让世界观众惊叹于一针一线中流淌的东方美学。这场跨越山海的对话,源于贵州凯里苗族设计师杨春林的多年耕耘。

“日本在传统文化保护与创新方面的经验为贵州非遗发展提供了新思路,而贵州非遗的深厚底蕴也为国际设计领域注入绵延千年的东方美学基因。”谈及首次到日本参展的感受,贵州“村T”策划人杨春林表示,“这种双向赋能正推动非遗从‘博物馆式保护’走向‘活态传承’,吸引更多年轻人投身其中。”

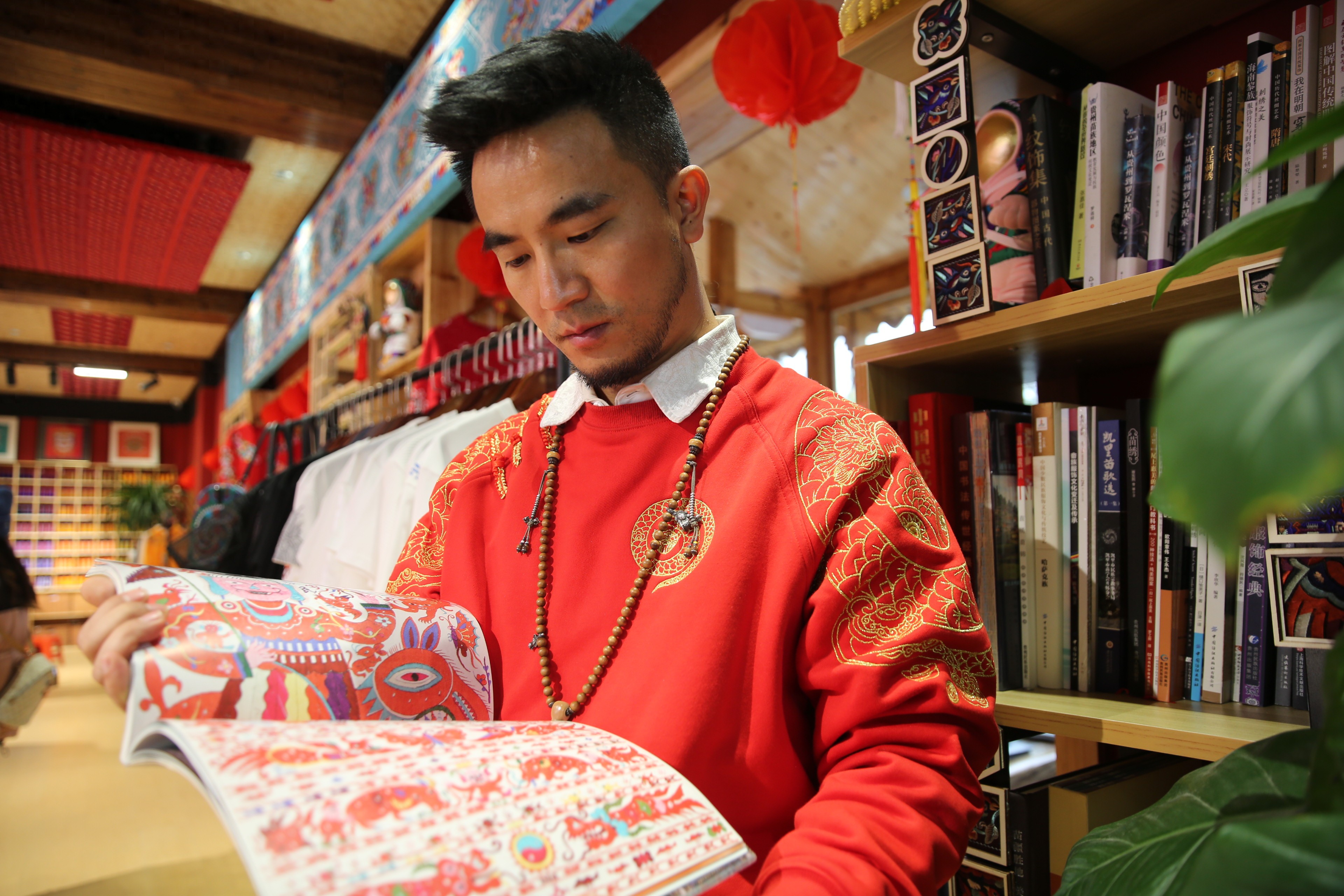

36岁的杨春林苗族名字叫“古阿新”,童年记忆里的家乡吊脚楼、绣花的外婆和织布的母亲,是他走上服装设计道路的指路明灯,“外婆的嫁衣上绣着蝴蝶妈妈和自然万物,苗族没有文字,这些精美的图案就是我们的民族史诗。”

“一直以来,我都是带着家乡的苗绣作品和绣娘们走出国门,我也想外国友人来到我的家乡看秀,把我们丰富浓郁的民族风情展示给世界观众。”杨春林说干就干,回到家乡贵州凯里市和当地文体广电旅游局携手,运用自己多年的走秀策划经验,打造一场源于苗岭山乡却面向全球的民族时装大秀。

“我们把这场时装大秀命名为贵州‘村T’,以期献给家乡和百姓,‘村T’(Village T)中的‘T’既代表‘传统’(Tradition),也代表‘潮流’(Trend)。”杨春林说。这场名为《破茧》的“村T”首秀,在开始的第一周,线上传播量就突破了600万次,到第五周线上播放量达4000万次。

据统计,“村T”迄今已成功举办了500余场主题走秀,全网话题播放量突破120亿,吸引游客50余万人次,实现旅游综合收入2.5亿元。

“村T”带来的海量关注,让更多人看到了这场神秘而绚丽的民族时装秀,也让杨春林有机会带着团队走进众多国际时装周,甚至登上联合国气候变化大会的舞台。“如今,我们已经‘让世界看见’,下一步就要‘让世界看懂’,‘让世界爱上’。”杨春林踌躇满志地说。

非遗“村字号”足球赛事点燃全球体育热情

7月26日,因洪水而被迫按下暂停键的榕江县“村超”,经灾后重建后将重燃赛事。

“村超”足球赛发端于2023年夏天,迅速火爆全网,成为风靡全球的体育热议话题,全网相关话题阅读量超千亿次。欧洲金球奖获得者欧文隔空点赞,世界足球先生卡卡、意大利球星卡纳瓦罗来到现场交流,香港明星足球队主动参赛。卡卡说:“在巴西,我们从小与足球相伴长大,在沙滩、在家乡,与朋友一起踢球,足球已经成为文化的一部分,这跟榕江有异曲同工之处。”

这场源自贵州深山的草根足球赛事的发起人之一、“村超”新媒体传播负责人,便是“90后”王永杰。

回顾“村超”打造之路,王永杰感慨实非一蹴而就。用一个月的时间,零基础组建新媒体团队,带着“95后”的伙伴们开启“14小时超长待机”模式,挑灯夜战,头脑风暴,手机备忘录里写满视频拍摄创意,是王永杰对于“村超”初创阶段的深刻记忆。

贵州民族文化丰富多彩,在每场比赛的中场休息时间,侗族大歌、布依族八音坐唱、苗族芦笙舞、反排木鼓舞等轮番上演,获胜队伍的奖品是本地非遗产品,如苗族蜡染刺绣服饰、三都水族马尾绣围巾、丹寨鸟笼工艺品等。

“‘村超’融合创新最重要的核心是文化,仅传播足球赛事、单纯的乡村赛事不可能掀起流量的巨浪。”34岁的王永杰说。“村超”不仅是草根足球赛事,更是民间“非遗博览会”,这是“村超”成为贵州的一张世界“名片”的原因所在。

千年吟唱“触电”国漫顶流

今年风靡全球的动画电影《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》),是全球单一市场票房冠军、全球动画电影票房冠军。

在影片开始的宝莲盛开片段,一段空灵的侗族大歌吟唱响彻影院,让观众沉浸式体验动漫中圣洁瑰丽的世界。这段配乐的演绎者,是“95后”侗族姑娘杨想妮和她的侗族大歌乐团“舞乐蝉歌”成员。

与《哪吒2》的跨界联动,源于杨想妮一直以来对侗族大歌的热爱与坚守。她在网络平台发布的侗族大歌乐团合唱视频,被电影的音乐制作人杨芮看到,乐团也因此受邀为电影配制数段动漫主角重要出场配乐。

28岁的杨想妮出生于贵州省榕江县三宝侗寨,自幼学唱侗族大歌。这种无指挥、无伴奏的多声部合唱,被列入联合国“人类非物质文化遗产代表作名录”,也被誉为“清泉般闪光的音乐”。但随着时间流逝,侗族大歌面临传承危机。“不少侗族小孩不会说侗话,更别说唱侗族大歌了。”杨想妮说。

面对这种传承现状,她决心用自己的创新尝试延续侗族大歌“口传心授”的非遗基因:回到家乡创建非遗研学基地,开设侗族大歌周末公益课堂,与游戏厂商米哈游合作游戏配乐《蝉喓歌》,数字化手段留存老歌师原生态侗歌影像资料。

谈及为电影配乐的初衷,杨想妮说:“用现代流行音乐全新演绎古老的侗族大歌,这种跨越时空的对话,是想让中国非遗基因在现代语境中进行重新‘编码’,让深山里的鼓点和歌声,通过电影的国际传播找到全球共鸣。我也希望以中国青年文化自信的姿态,书写属于这个时代的‘破茧’传奇。”

记者:李惊亚、周宣妮、李凡

视频:刘勤兵、陈嫱

新华社贵州分社制作

中国故事工作坊出品