导言: 本文是历史闻杂-聊南亚的第五篇。很多人都以为印度是一个印度教占多数的主体民族,虽然按照宗教划分,印度教却是主流,但是印度国内的主体民族和其他的少数民族相比并不占优势。从而产生了非常大的离心力。至今印度都没有形成一个印度民族的概念,这也是阻碍印度成为一个统一稳定的国家的绊脚石。

因宗教而建立的国家

印度的穆斯林

印巴分治是世界上少有的不是通过民族划分,而是通过宗教划分而建立的国家。1947年于人数较多的印度教徒和人数较少的伊斯兰教徒之间的宗教对立日益激化,大英帝国统治下的英属印度解体,诞生印度联邦和巴基斯坦自治领的两个新国家。

印度的穆斯林在朝拜

在这两个地区,居住在印度教徒地区的伊斯兰教徒逃往伊斯兰教徒地区,与之相反,伊斯兰教地区的的印度教徒和锡克教徒逃往印度教徒地区,其中不少都是强制迁移因而沦为难民。在短时间内的大规模人口流动引发了大混乱,特别是在旁遮普地区,两教徒之间发生了难以计数的冲突和暴动、屠杀以及报复。

印度的基督徒

因此印度自诞生起,宗教矛盾就是印度的顽疾,甚至是伴随印度诞生的副产品。印度就是诞生在印度教的基础上的。而印度教所有的弊端也在印度身上显现。在印度教内部,印度教信徒间目前分为四个种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗,婆罗门的地位最高,其余种姓的社会地位依次降低。各种姓都有自己的道德法规和风俗习惯,一般不能互相通婚。除了这四个种姓以外,还有一种被排除在种姓之外的人——贱民,即所谓“不可接触者”,圣雄甘地将贱民称为“哈里真”(意为神之子),印度独立后统称“达利特”(意为受压迫的人)。

印度最著名基督徒特蕾莎修女,1979年诺贝尔和平奖

在印度,印度教徒中的底层人民为了逃避印度教的压迫,选择改宗包括佛教、基督宗教和伊斯兰教在内的其他宗教。无奈的是,在印度本土的其他宗教中,基督教,伊斯兰教等宗教依旧保留了种姓压迫。如今印度许多的教会教堂中,低等级的成员必须坐在后排。婆罗门与贱民改宗后,仍然保留了原来生活习惯,印度教徒对待他们态度相去甚远,在泰米尔纳德邦婆罗门、首陀罗、贱民也都有自己种姓的天主教神父,信徒举行仪式与礼拜位置也不同,领圣餐时要婆罗门领了之后,贱民才可领。

印度伊斯兰教的崛起

虽然印巴分治后,大量的印度伊斯兰教徒去了巴基斯坦,但是仍有数量可观的穆斯林信徒选择留在印度。在印度独立时候,印度的伊斯兰教徒占比9.8%,现如今,印度的伊斯兰教徒人数达到了15%。数量达到了2亿,伊斯兰教徒的高出生率,将很快导致伊斯兰教徒的人口猛增。而邻国巴基斯坦的人口也不过2亿人而已。

印度穆斯林在朝拜

伊斯兰教徒在印度备受印度教徒的压迫,印度教徒和穆斯林之间的摩擦,以及两种信仰中教派之间的紧张关系,一直是印度的特征。但在过去的五年里,针对穆斯林的暴力事件有所增加,包括至少36起“护牛警卫队”,对牛农或牛贩子的杀戮。在印度,牛非常受人是尊重。这些人通常被指控伤害了他们尊重的动物。而从事屠宰牛的工作的大部分都是伊斯兰教徒。

印度的锡克教徒

印度现任总理莫迪就是一个狂热的印度教徒,在他担任古加特邦的领导,2002年,古吉拉特邦发生印度教徒针对伊斯兰教徒的大屠杀。2002年印度一列火车27日在该国西部的古吉拉特邦遭2000余名暴徒袭击,火车车厢被点燃,造成至少56 人丧生,37人被烧伤。伤者全部都是印度教徒。

古吉拉特邦的大屠杀

当时的莫迪宣布2月28日为追悼日,将在古吉拉特邦最大的城市艾哈迈达巴德的街道上为死去的乘客送葬。这种号召毫无疑问煽动了古吉拉特邦的印度教徒迅速行动起来,对该邦的伊斯兰教徒进行针对性的种族屠杀。印度教徒纵火焚烧了伊斯兰教徒的房屋,杀死看到的任何伊斯兰教徒。因为莫迪对古吉拉特邦的暴乱的纵容和不作为,2005年,莫迪曾被美国禁止入境,但是为了拉拢印度,西方国家又开始欢迎莫迪。

不占优势的主体民族

全国共有100多个民族,其中印度斯坦族约占总人口的30%,其余分别为:泰卢固族8.6%,孟加拉族7.7%,马拉地族7.6%,泰米尔族7.4%,古吉拉特族4.6%,坎纳达族占3.9%,马拉雅拉姆族3.9%,奥里雅族3.8%,旁遮普族2.3%。可见印度主体民族非常不占优势。

而且印度内部的种族矛盾,宗教矛盾,以及宗教内部的种姓制度矛盾。数十年来,印度并没有形成一个印度民族的观念,这也是被印度高种姓所把持的印度权贵阶层所不允许的。

巴基斯坦总理穆沙拉夫在印度穆斯林宗教场所进行朝拜

印度的政治家们也有很多人尝试建立一个超越政治和人种的印度国家,形成新的印度民族。其中圣雄甘地崇尚各个宗教彼此尊重,因而没有宣称自己有特定的信仰,他不歧视、不排斥任何与自己民族不同的信仰。因此,甘地曾宣称:“我是伊斯兰,是印度教徒,是基督徒,也是犹太人。”。当印度教徒和穆斯林又开始暴乱冲突,甘地开始他的第14次绝食,告示大家直到停战之后他才会进食。他成功使局势一度稳定。但是在1948年1月30日,刚结束绝食的甘地在新德里前往一个祈祷会途中,甘地遭到一名印度教狂热分子南度蓝姆·高德西枪击死亡。

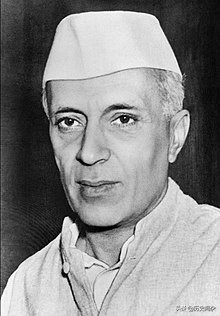

尼赫鲁

印度第一任总理尼赫鲁也意图统一印度纷繁复杂的多民族状态,建立一个印度统一民族,改革了古代印度民法,试图维护寡妇的财产继承权,改革印度教,从法律上取消种姓制度。虽然表面上取消种姓制度,但成效不彰,碍于印度社会发展不均的问题,种姓制度依然以不成文的形式普遍存在着,尤其是在乡村及贫穷的地区里。他也组织并翻译地域上的用语并想要在许多系统上做单一的统合,使印度更团结,尼赫鲁曾警告说:要不整合,要不就灭亡衰退。他还评论印度人:“成人利用一种奇怪的方式将自己纳入某种群体中。他们会构筑某种障碍……可能是宗教、地位、肤色、党派、国家、省籍、语言、风俗习惯,以及贫富的分界等。因此他们是活在自己所建筑的监牢内。”

走向民族主义的印度

尼赫鲁之后,印度的所有的政治领袖再也没有人尝试将所有印度人统一在印度民族这面大旗下,而仅仅是将信奉印度教的多民族整合起来,作为自己执政的基础。因此印度国内的印度教徒针对伊斯兰教,基督教,以及佛教徒的歧视和压迫,甚至是种族屠杀愈演愈烈。而伊斯兰教以及其他地区的分裂活动也层出不穷,将伴随着印度一直存在下去,而且随着其他宗教以及种族的人口逐渐增多,印度的种族,宗教冲突将会愈演愈烈。

莫迪

2014年印度举行大选,右翼民族主义的印度人民党领导联盟在大选中获胜。印度教右翼分子开始尝试为刺杀甘地的高德西翻案,将其描绘成一个为国献身的烈士和爱国者。他们还向印度总理莫迪提出,要为高德西竖立一座胸像以示纪念。2015年1月30日甘地遇刺67周年之际,印度教大斋会发行了其拍摄的纪录片《爱国者南度蓝姆·高德西》,引起了极大争议。浦那地方法院曾收到一份民事诉讼状,要求法院封禁该片。除此之外,大斋会还为高德西修庙供奉,并试图将每年的1月30日定为“勇敢日”。

高德西于法庭接受审判