样板戏,是我国特殊历史时期的一类以戏剧作品为主、加上少量音乐作品的大中型舞台艺术作品,因为被树立为当时文艺的榜样,故称其为“样板戏”。

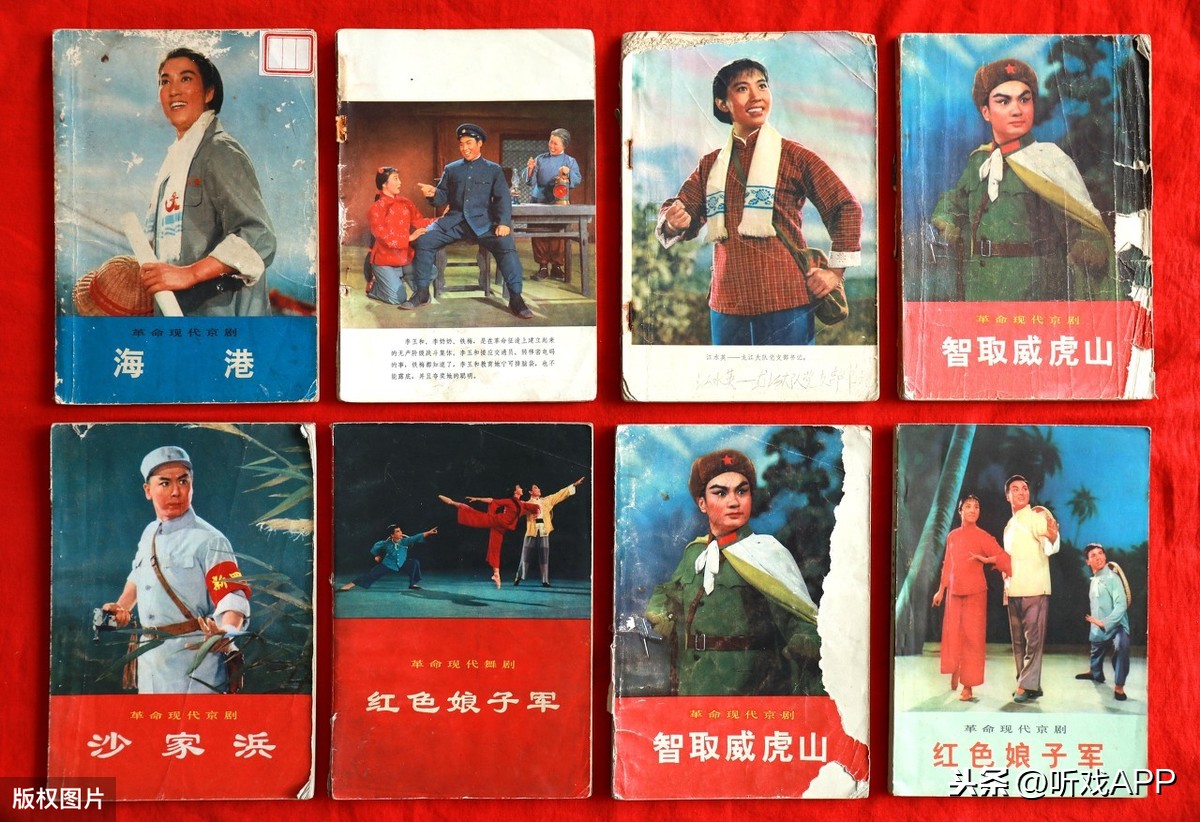

文革时期有20多部样板戏,其中有8个最经典、最具代表性,即:革命现代京剧《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》、《海港》、《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》和交响音乐《沙家浜》。

首先,样板戏的一大创新,是引用了西洋交响乐进行伴奏;其次,抛开当时所谓“高大全”的内容弊端不谈,单说形式,样板戏的唱词非常精彩,念白也朗朗上口,一改传统京剧拖沓难懂的毛病。

传统的京剧伴奏中,有打击乐和管弦乐,打击乐主要有管、单皮鼓、锣、铙、钹、钟、梆子等等;管弦乐主要有胡琴、笛子、笙、唢呐、月琴等等。这些伴奏乐器主要是民族乐器。民族乐器的特点是激越高亢,音质刚劲、穿透力强,但音域窄,(个人认为民乐独奏不错,但民乐缺乏低音,因此合奏不够和谐、不够厚重)。

而样板戏,正因为使用了西洋交响乐作伴奏,丰富了京剧的表现力,非常符合当时样板戏的主题。因为当时的主题表现的都是高大全的工农兵形象,西洋交响音乐(这里主要指古典乐派和浪漫乐派)崇高、庄严的正剧性特点,织体的厚重感,自带高大全属性,而传统京剧的伴奏,就略显单薄(当然如果表现传统的才子佳人主题,还是传统京剧合适。以上纯属个人观点,本人也纯外行,欢迎专业人士批评指正)。

除伴奏音乐外,样板戏在舞台美术方面,也运用了西洋的绘画形式,在布景、道具、服装等舞美层次上,更注重于写实,而传统京剧更侧重于写意性、象征性。

为配合当时的政治形势,样板戏创作都是抽调了全国最优秀的专业人士,经过反复修改,精益求精、千锤百炼,最后创作出了这几部“样板戏”。为普及样板戏,60~70年代还专门将它们拍成了电影,在全国发行、放映。在当时样板戏的传唱度极高,几乎全国上下男女老幼都能哼唱出其中的几句。

样板戏是那个特殊年代的产物,当然带着那个时代鲜明的烙印,比如强调“以阶级斗争为纲”,创作上的“三突出”等等,但个人认为,样板戏的艺术水准还是很高的。