在天宫一号验证了空间交会对接等核心技术后,中国载人航天工程需要一个功能更完善、实验能力更强的空间平台,为空间站建设进行更全面的技术验证。2016 年 9 月 15 日,天宫二号空间实验室在酒泉卫星发射中心成功发射,它不仅是天宫一号的 “升级版”,更是一个集空间科学实验、航天员中期驻留、在轨维修等多功能于一体的 “太空试验场”,为中国空间站时代的到来铺平了道路。

迭代升级:从 “验证平台” 到 “实验枢纽”

天宫二号的研制承接了天宫一号的技术成果,但目标更为精准 —— 解决空间站建设所需的关键技术,开展大规模空间科学实验。与天宫一号相比,它的舱内空间扩大至 15 立方米以上,搭载的科学实验设备数量增加 60%,设计在轨寿命延长至 3 年,具备支持航天员中期驻留(30 天)的能力。

为实现这些目标,天宫二号在多个技术领域实现突破:采用更先进的再生式环控生保系统,通过冷凝干燥组件回收航天员呼出的水汽,将水的循环利用率提升至 90% 以上,为长期驻留提供保障;改进了交会对接机构,对接精度从天宫一号的 18 厘米提升至 5 厘米,确保与货运飞船的高效对接;搭载的空间冷原子钟,将时间测量精度提升至 3000 万年误差不超过 1 秒,成为国际上精度最高的空间原子钟。

技术解析:功能完备的 “太空实验室”

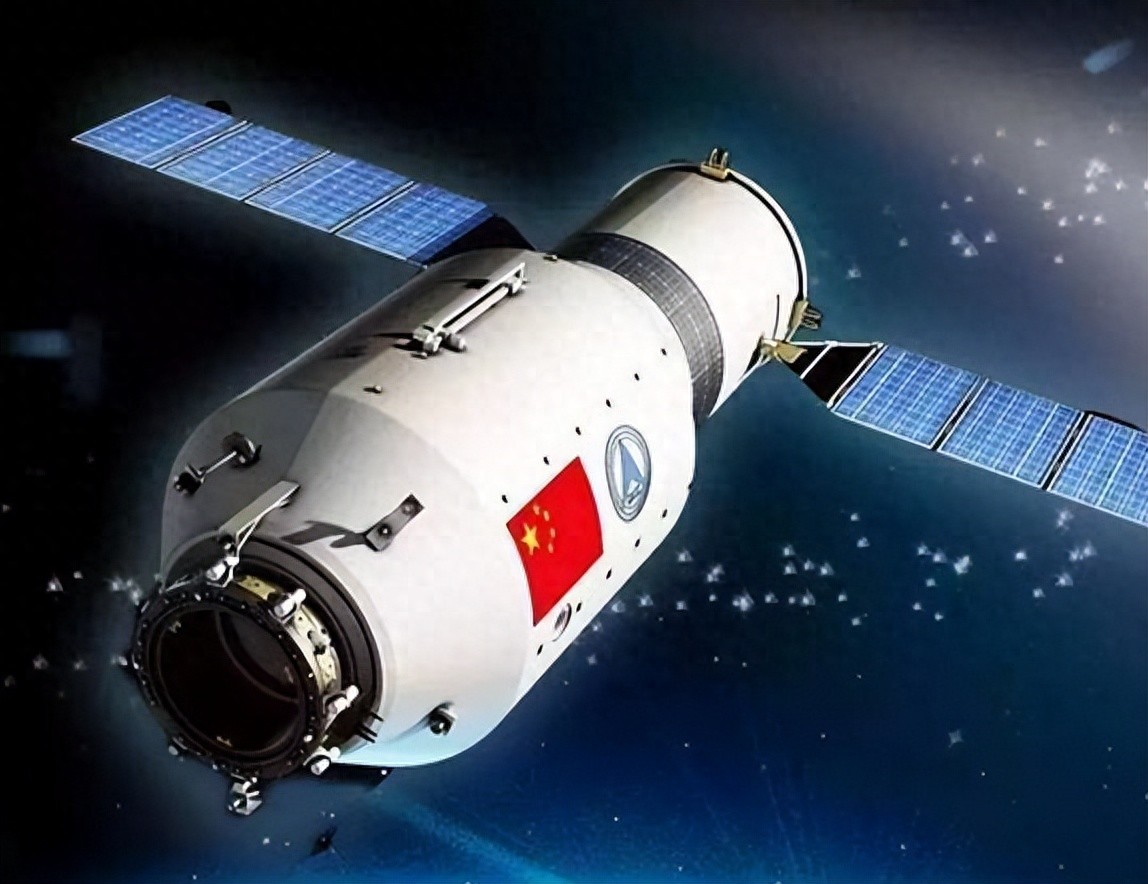

天宫二号采用实验舱和资源舱两舱构型,全长 10.4 米,最大直径 3.35 米,起飞质量 8.6 吨,在结构设计上延续了天宫一号的成熟方案,但内部系统进行了全面优化。

实验舱是核心工作区,配备了更舒适的航天员生活设施:可折叠的工作台、隐私睡眠区、锻炼设备等,满足 30 天驻留需求。舱内装载了 14 项空间科学实验载荷,涵盖空间生命科学、微重力物理、空间天文等多个领域。其中,“空间冷原子钟” 实验装置通过激光冷却原子技术,在失重环境下实现了超高精度时间基准,为未来航天器导航和基础物理研究提供了全新工具。

资源舱搭载了新型太阳翼和推进系统,太阳翼发电功率较天宫一号提升 20%,配合大容量蓄电池,可支持复杂实验设备的持续运行。推进系统采用 490 牛推力主发动机和 25 牛推力姿态控制发动机组合,轨道机动能力更强,能更精准地维持轨道高度,规避太空碎片。

任务亮点:从技术验证到科学发现

天宫二号在轨运行期间,完成了多项具有里程碑意义的任务,创造了中国载人航天的多个 “首次”。

首次航天员中期驻留是天宫二号的标志性任务。2016 年 10 月 17 日,神舟十一号飞船搭载航天员景海鹏、陈冬与天宫二号对接,两人在空间实验室驻留 30 天,完成了体能测试、医学实验等 14 项任务。通过这次驻留,验证了再生式环控生保、航天员健康监测等关键技术,为空间站长期驻留积累了宝贵数据。

首次空间交会对接在轨维修试验展现了航天器在轨维护能力。2017 年 4 月 20 日,天舟一号货运飞船与天宫二号对接后,进行了 “太空加油” 试验 —— 通过压力控制将推进剂从货运飞船输送至天宫二号,在轨补加量达 2 吨,精度控制在 ±1% 以内,标志着我国掌握了航天器在轨推进剂补加技术,这一技术是空间站长期运行的必备能力。

空间科学实验成果丰硕。天宫二号搭载的 “伽马暴偏振探测仪”,在两年在轨时间内探测到 55 个伽马暴,其中 15 个获得偏振数据,为破解伽马暴起源这一宇宙谜题提供了关键证据;“多波段紫外临边成像仪” 获取了全球臭氧分布数据,精度达到国际先进水平,助力大气环境研究;“微重力环境下材料生长实验” 成功制备出高质量的 GaAs 晶体,为地面新材料研发提供了参考。

科学价值:空间探索的 “成果孵化器”

天宫二号的科学实验不仅验证了技术,更产出了一批具有国际影响力的科研成果。

在空间生命科学领域,“空间细胞培养实验” 研究了失重环境对干细胞分化的影响,发现微重力可促进心肌细胞的成熟,为心脏病治疗提供了新方向;“拟南芥生长实验” 观察到植物在太空的向光性变化,揭示了重力对植物生长调控的分子机制。

在微重力物理领域,“超冷原子物理实验” 首次在太空实现了铷原子的玻色 - 爱因斯坦凝聚,这一状态下的原子具有量子叠加特性,为量子力学研究提供了纯净的实验环境;“液桥热毛细对流实验” 研究了微重力下液体表面张力驱动的流动规律,成果被应用于地面材料制备工艺优化。

这些实验成果通过《自然》《科学》等国际顶级期刊发表,使中国在空间科学领域的话语权显著提升。

历史意义:空间站时代的 “铺路石”

天宫二号的成功运行,为中国空间站建设积累了三大核心能力:一是验证了航天员中期驻留的生命保障技术,二是掌握了货运飞船在轨补加技术,三是建立了空间科学实验的在轨管理体系。这三大能力成为空间站长期运行的 “基石”。

2019 年 7 月 19 日,天宫二号完成使命,受控坠入南太平洋预定海域。在为期 3 年的在轨任务中,它与神舟十一号、天舟一号完成 6 次交会对接,开展 14 项空间科学实验,获取数据超过 100TB,为后续空间站建设提供了 200 多项技术验证成果。

作为中国最后一艘空间实验室,天宫二号的落幕标志着 “三步走” 战略第二步的圆满完成。它所验证的再生生保、在轨维修等技术,直接应用于中国空间站;培养的空间科学研究团队,成为空间站实验任务的核心力量。从天宫一号到天宫二号,中国空间实验室实现了从 “技术验证” 到 “科学产出” 的跨越,为空间站时代的开启奠定了坚实基础。

文章出自:

http://www.sdxxjxyp.com/doc_29890832.html