声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

甜点、奶油、巧克力、炸鱼薯条……这些“卡路里爆表”的东西,英国人并不避讳,但奇怪的是,他们整体的胆固醇水平却并不高。不少人一听这事,第一反应是:是不是数据出错了?

其实真相比你想的更有趣。不是英国的甜点没有热量,而是他们的生活习惯,悄悄帮他们“减了负”。今天我们就来拆解这背后的秘密,看看英国人到底做对了什么,让他们“吃得开心,血脂还稳”。

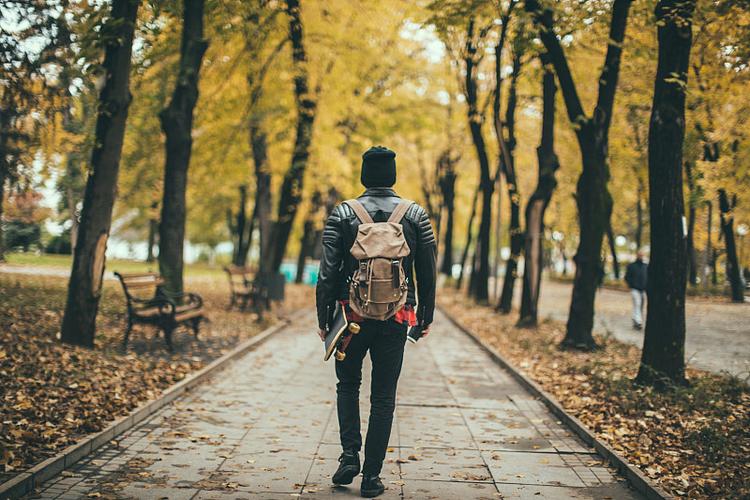

奶油蛋糕配步行通勤?别笑,他们真的这么干

如果你去伦敦,可能会发现一个奇怪的现象:地铁里几乎没有电梯,大多数人上下班全靠走。不仅如此,很多人还会在饭后出门“遛自己”。

英国成年人每天步行超过6000步的比率,远高于不少国家平均水平。这看似简单的动作,其实对胆固醇管理非常关键。

中等强度的运动(如快走)可以有效升高“好胆固醇”(HDL-C)并降低“坏胆固醇”(LDL-C)。根据《中华内科杂志》2022年发布的研究,规律运动对血脂改善的作用,几乎和轻度药物治疗相当。也就是说,他们不是不胖,而是胖得很“有技巧”。

餐桌上有甜点,冰箱里却没有高糖饮料

英国人确实爱吃甜,但他们吃的是“点心”,不是“主食”。你很少会看到英国人每天喝含糖饮料。其实早在2018年,英国就对含糖饮料征收“糖税”,很多饮料公司被迫降低糖含量。如今,英国市面上大部分饮品的糖含量都远低于国内常见的汽水。

这背后的逻辑很简单:糖的“隐形”摄入,才是胆固醇升高的幕后黑手。高糖饮食会导致肝脏合成更多甘油三酯,进而带动LDL胆固醇上升。相比之下,偶尔吃块蛋糕、蘸点果酱,反而不会形成持续的代谢压力。

“吃得早、吃得慢”,是他们的“胆固醇保护伞”

在英国,晚上七点后吃饭的人不多,很多家庭甚至五点半就开饭了。这种“早吃晚餐”的传统,看似古板,但对血脂控制却非常友好。晚餐时间过晚,容易导致夜间胰岛素分泌紊乱,干扰脂质代谢。

而且他们吃饭的节奏也不紧不慢,很少狼吞虎咽。慢速进食有助于饱腹感提前形成,避免过度摄入。

一项发表于《营养学杂志》的研究表明,进食速度越快,超重与高胆固醇的风险越高。英国人不是不吃油腻,而是吃得有节奏、有分寸。

“一日三餐”不瞎凑,坚果、燕麦是真爱

虽然早餐有时会配点培根,但英国人对燕麦的热情远超你的想象。燕麦粥、燕麦棒、燕麦牛奶……几乎是他们早餐标配。为什么燕麦这么重要?答案藏在它的“可溶性膳食纤维”里。

β-葡聚糖是燕麦中的明星成分,能有效降低血液中的LDL胆固醇含量,并促进肠道内胆汁酸的排泄,从而减少体内胆固醇的再吸收。

还有一点值得一提:他们很爱吃坚果。不是油炸花生,而是原味的巴旦木、核桃、腰果。坚果富含不饱和脂肪酸,是帮助心血管“清道夫”工作的好帮手。

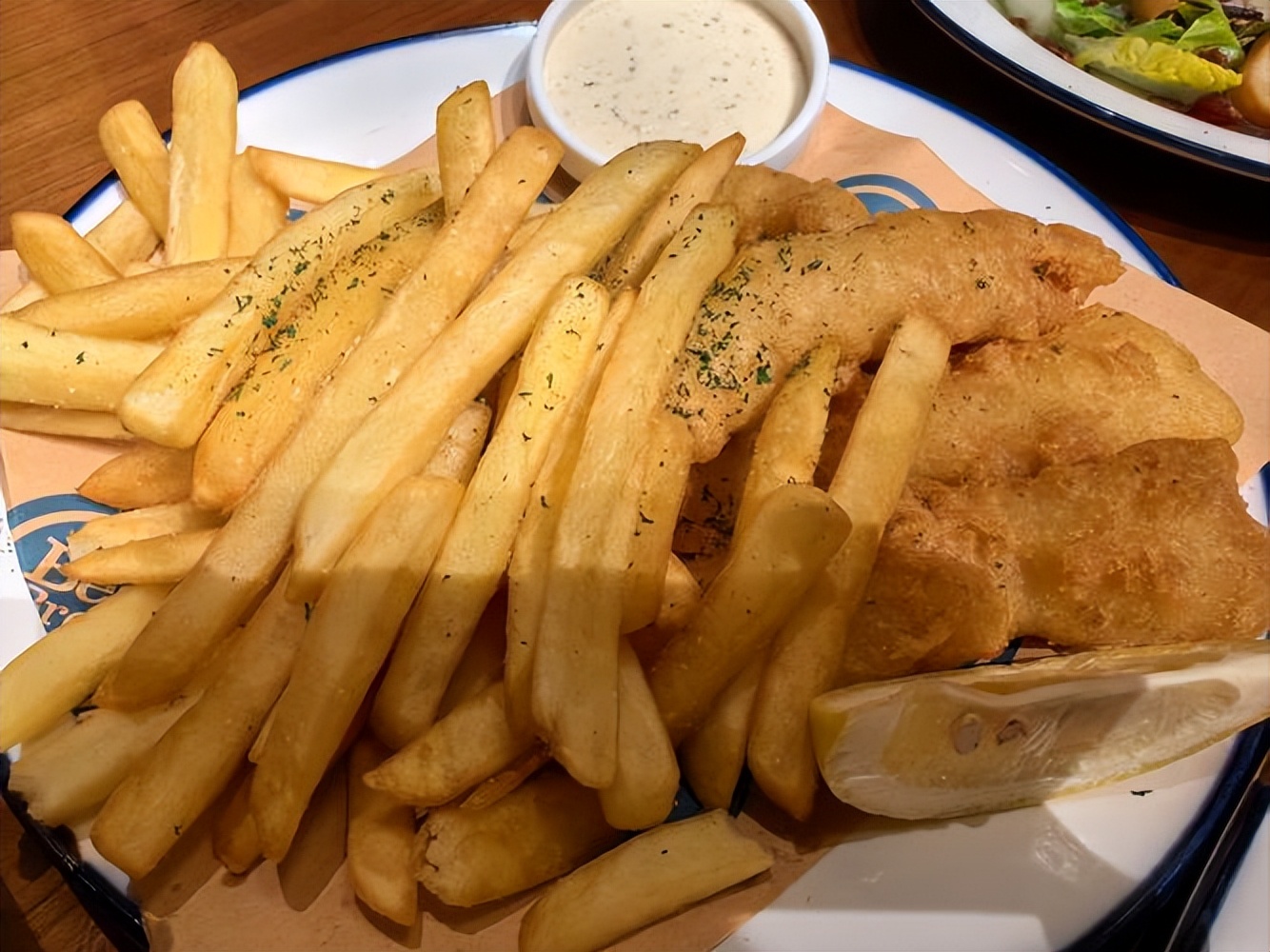

他们也吃炸鱼薯条,但吃完不会躺着刷手机

炸鱼薯条确实存在,但更多时候,它是周末的“放纵”,而不是每天的“标配”。而且吃完后,英国人往往会散步,而不是“葛优躺”。餐后活动对血脂代谢有非常大的帮助。即便只是轻度走动,也能促进脂肪酸的分解和利用。

英国的营养教育从小抓起。学校会教孩子什么是“平衡饮食”,食物要“彩虹搭配”,这让全民对脂肪、糖、胆固醇的认知更加理性。他们不是“天然不胖”,而是从生活习惯中,学会了如何和“甜食”共存。

别光看饮食,胆固醇这事儿,靠的是“生活合力”

很多人误以为胆固醇完全取决于吃的东西,但实际上饮食只是其中一环。高胆固醇的形成,与遗传、压力、运动、作息都有关。英国人或许不是最“健康”的人群,但他们的生活节奏、公共政策和健康教育,形成了一种“缓冲机制”。

比如公交车站设置的特别远,地铁站没有电梯,这些无心插柳的小设计,其实在不知不觉中“逼”着大家多走几步。这种“城市环境促健康”的理念,值得我们借鉴。

吃甜并不可怕,可怕的是吃得不节制、吃完不动、吃多不改。英国人的生活方式提醒我们:好的健康状态,不是一顿饭决定的,而是每天的生活习惯一点一滴堆出来的。

与其控制嘴巴到极致,不如调整自己的生活节奏,把“动起来”“吃得巧”“早点睡”这些看似普通的事,变成日常习惯。

资料来源:

①.中国营养学会.《中国居民膳食指南(2022)》.人民卫生出版社,2022.

②.中华预防医学会.《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》.中华心血管病杂志,2016,44(10): 833-853.

③.李建军,王晓莉.运动干预对血脂代谢的影响研究进展.中国运动医学杂志,2022,41(5):

401-405.DOI:10.16038/j.1000-6710.2022.05.001.