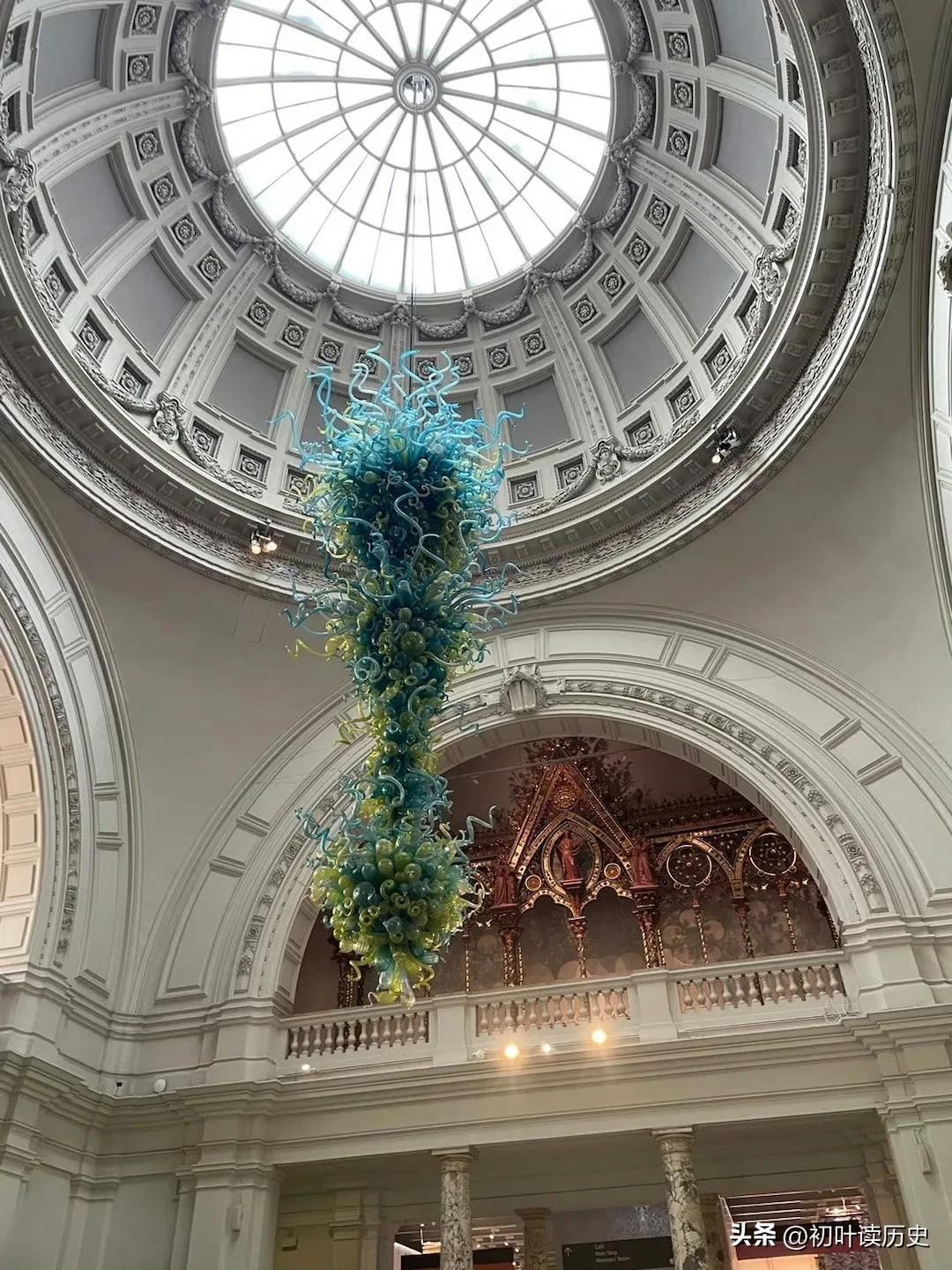

伦敦的维多利亚与阿尔伯特博物馆,要说它气势,不服都不行。高耸的哥特门厅一进去,人还没缓过神来,就像谁悄悄把你推进一个历史的洞口。五光十色的玻璃窗,太阳斜射进来,雕塑像是被点亮。游客三三两两,有的小声说着,有的已经举起手机,想定格这一刻美得过分的光线。一转眼,就被正对大厅的那套中世纪战甲电住了,金属反光,有点生冷,却又充满诱惑。伦敦的天阴得多,偶尔阳光好时,不禁怀疑是不是神明在眨眼。

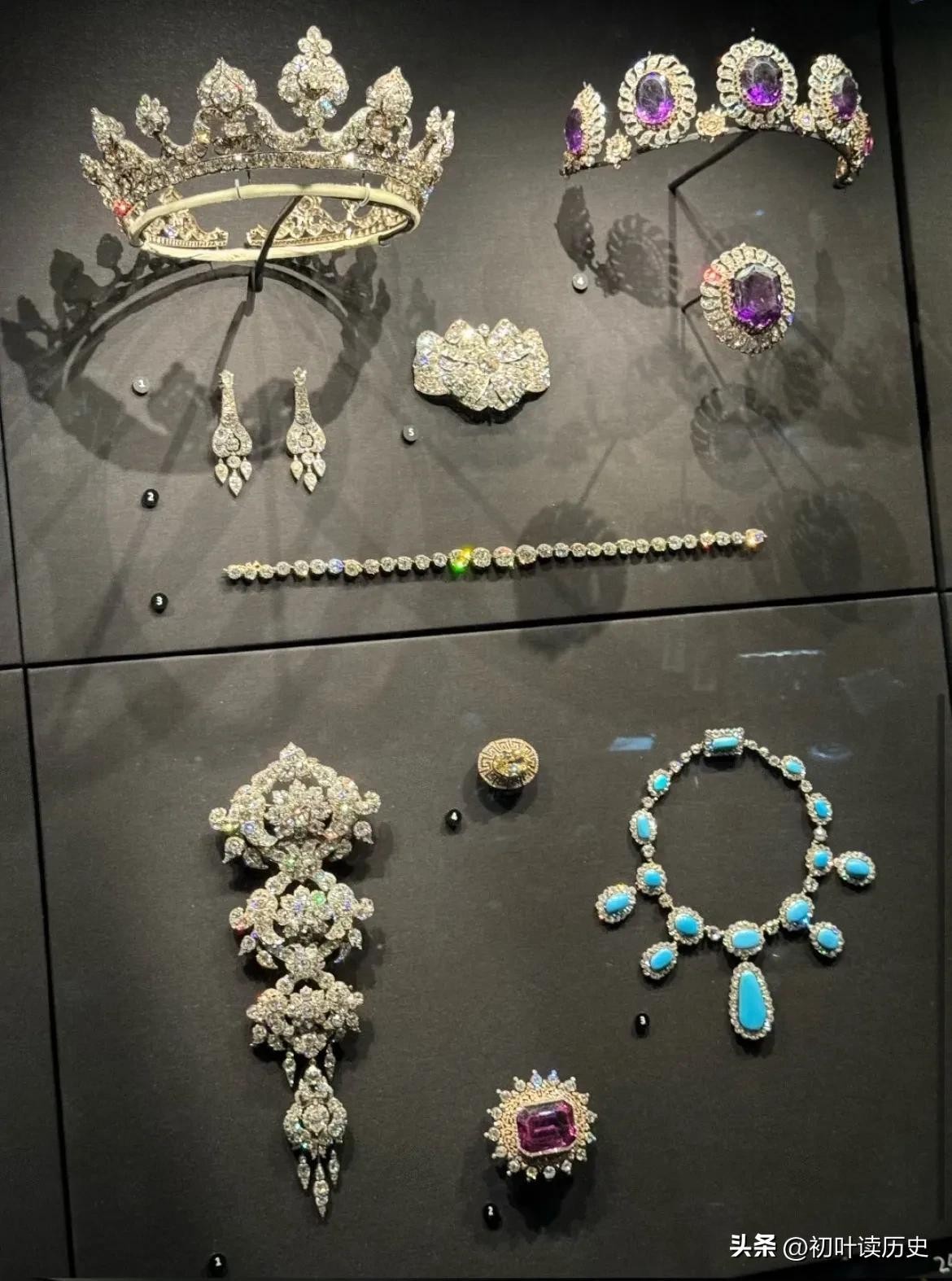

绕过铠甲,接下来不用多说,不小心闯进珠宝展。王室的blingbling,谁能躲开?首饰在橱窗里发光,每一颗宝石都藏着大英帝国的贪心和浪漫。小姑娘们停下来,嘴巴都要合不上,大家自觉离标牌远远的,生怕打扰了这些沉甸甸的“财富证据”。维多利亚女王胸前那颗蓝宝石,吸一口气,再细细看,还真有点眩晕。

走到这儿,情绪还是轻快的。但再往里,整个节奏就变了。转过一道弯,彻底不一样了。眼前一排灯箱下,白底红花的瓷瓶和雕玉,带着一点“熟面孔”的味道。谁能想到,在帝都、南京、洛阳见过的文物,会在数千公里之外,毫无征兆地出现在眼前?总有点儿别扭。

再往里走,心里那种怪怪的感觉越来越重。比如一整面陈列东汉陶俑,中年男子的装束,面无表情,目光呆滞,像是对这个世界的冷漠抗议。唐代三彩骆驼,驮着货物,人偶抱着驼峰,站在那里,局促得像不认路的旅人。玻璃柜外人来人往,谁也不会停留太久,可那些低头的陶俑似乎永远走不出自己的故事。有谁认真想过这些国产文物是怎么漂洋过海,留在异乡的吗?

就中国文物的多,令人发愣。随手一排明清绣衣,金银线混着紫色的灯光已经褪掉了本来的色彩。那些刺绣云纹、龙袍底下的纹案,讲真,在国内展馆里都得三步一岗五步一哨保护着。可这儿倒像在菜市场挑菜,玻璃没多厚,隔得也远远不够。

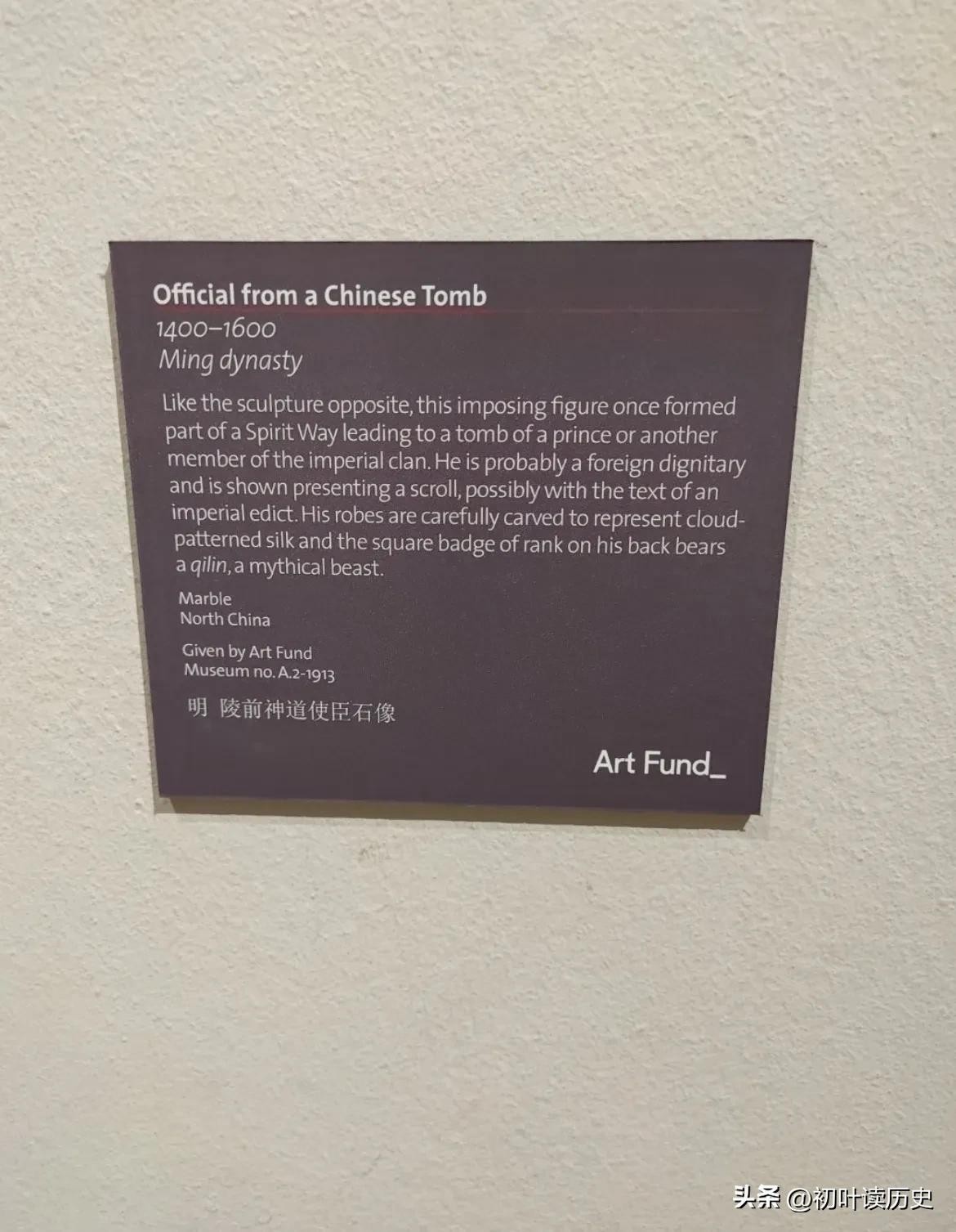

有人说,英国人是世界最专业的“博物馆人”。可是,看着石像的耳朵被摩挲得圆润发光,心里不由得别扭起来。还有那套石羊、文官俑。它们应该安静地耸立在北方陵墓的神道上,等青苔慢慢爬上石板才算得其所归。可现在只好被人随便触碰,皮肤上的历史早已磨平。有人觉得这让历史更“亲民”?但你问过这些石像自己愿不愿意吗?

说起来,明代青花缠枝莲纹瓶算得上镇馆宝贝。可惜,也没多少仪式感。没有玻璃罩,底座也就用胶水粘着。标志牌让参观者“触摸感受瓷器的温润”,几个金发小伙摸得不亦乐乎。手指甲碰擦瓶身时,发出沙沙的高频尖响。看着都让人心里发麻。这瓶子如果还在国内,大约都得隔着三层防爆玻璃,专人看守,连温湿度都有人专门记录。可在维阿博物馆,说实话,就像没人管的小孩,想怎么玩怎么玩。

人太多,文物太多,或许对“量多”的东西,英国人反而没那么情感投入?可在每一件文物旁徘徊的中国游客,大抵都生出点委屈。瓷器骨头里本该藏着家乡泥土的温暖,如今被万里异国的呼吸包围。金线银线理应包裹着熟悉的汗味和节气,展台上一切都成了过去时。

有人说,收藏与守护本没有绝对的对错,但经历了“八国联军进北京”“火烧圆明园”那一系列事情后,大部分国人是真的难以释怀。巨大的展馆里,被当作“全球文明遗产”的,是谁的心头好呢?英国人喜欢说自己是“保护者”,这些珍品到他们手里,是幸运还是别的什么?

我得承认,伦敦的博物馆体系做得确实好,资料详备,展览互动性强。可一句实话,绝大多数异国的观众,对展品的背后故事,了解得其实有限。有多少人真的懂石羊身上的图腾和寓意?谁会花时间琢磨唐三彩背后的丝路风尘?如果有,那也是极少数。

有观点认为文物流转世界,是交流、传播、保存的“必然结果”。但自己细想,还是没完全同意。尤其目睹一件件“被抢走的孩子”后,心里堵得慌。比如辽代三彩罗汉像,河北丢出去十几座,现在英德法被抢跑的就占一多半。梁思成说那罗汉比文艺复兴还神气,这评语,专业到家。但国际展厅里,它始终像个局外人。全世界赞美它的艺术成就,却没人能让它再回家。

有段时间网传大英博物馆里偷偷藏了超过20万件中国老物件。真假咱也不能完全确定,档案上数字变来变去。但是从新石器时代的玉琮一直到清代宫廷珐琅,这个线索不可否认——中国史的很多章节,通通被锁在这栋老房子里。圆明园兽首、敦煌壁画残片,甚至连小小的汉代铜镜,博物馆常态展都看不完,临时展换着上。有人觉得大英和V&A这些“国立大馆”,其实是把我们的过去抽离出去,再叙述一遍。事实到底是不是这样呢?想说个准话,反倒不是那么容易。

中国展区天天人山人海,漫步其中,时常遇见一些蹙眉而行的游客。不用解释,每个人都能嗅到一种说不清的酸楚。年轻人拍照时神神秘秘,有的人边看展边小声议论,“怎么这么多中国的,好奇怪”。他们大多认不出也不太关心明清刺绣、东汉陶俑的前生。可真正在乎的,是那道“距离”的感觉。有些东西越展示,越会跌进空白。

当然,这并没妨碍维多利亚与阿尔伯特珠宝厅的繁华。那些金子啊、钻石啊,在射灯下就跟要活起来一样,闪得人眼疼。人群里议论声不断,大家全心全意投入“美的竞技”。但一旁安静陈列的华丽文物,仿佛也想强行说点属于自己的话。有人看了一路,最后却跑到中国文物区,什么也没说出来。

矛盾也就这样滋生——有人说,世界是流转的,文物流通让更多人了解中华之美。这话,不假。可有时中国文物变成远方的“古董”,听着自家故事,却再也不是自己。藏品还是藏品,可“被掠夺”这事就这么过去了?半夜想起来,心里总会咯噔一下。

另外,西方博物馆传播的“多元文明”理念也是不错,但如果需要建立在他国遗失之物的基础上,这道理有点立不住脚。所以你说到了底这种“交流”是福是祸?一时之间,我说不上来。其实,文物自己也并不一定在意漂泊,可能有的倒觉得自由自在,但历史的主人又怎么想?没答案。

还有时候忽然觉得,英国人把这些宝贝供起来,也未必都是为了自己开心。也许是文化自信,可能是对异域文明的艳羡,甚至未必全是掠夺的冲动?但想到圆明园废墟、敦煌壁画被割走的菩萨脸,人还是会往悲愤多想点。

其实,事实挺复杂的。有人还觉得,只有放在国际大馆里,才能避免文物流失、伪造、毁坏,那按这说法,博物馆的门谁都能进么?还不是得看权限。事实是,归还、留存、展示、珍爱,这四个字,每个人心里标准都不一样。这标准,短期也调不齐。

当然,如果路过伦敦,还是得去V&A看。珠宝展厅热闹非凡,每颗石头都像要喷出火光。可千万别只顾热闹,抽空去中国展区走一走。那些沉默的陶俑、单调的刺绣,静静地述说着漂泊。看着石像发亮的耳朵,感受下“离散”的滋味。很多令人眩晕的国宝,其实背后都藏着隐秘的窒息。曾几何时,这些“富贵迷人眼”的东西,说不定哪天真的还能回家?

这就是V&A,让人一边惊叹,一边心紧。多少兴奋与无奈,一起折进这些展柜。哪回事是真相,哪句是气话,说实话,自己也分不太清楚。反正珠宝展还是能看,心情多半有点复杂,这也许就是它最大的魅力。