偌大的新疆,占了全国六分之一的面积,为啥偏偏选了乌鲁木齐当首府?

很多人可能第一反应是伊犁、喀什这些地方,论名气、论风光、论历史底蕴,好像都比乌鲁木齐更能打。尤其是伊犁,那可是曾经的“C位”,要不是历史拐了个大弯,今天的新疆首府,十有八九就姓“伊”了。

咱们把时间拨回到乾隆爷那会儿。公元1762年,清朝平定了准噶尔部的叛乱,总算是把新疆这片广袤的土地牢牢抓在了手里。当时,清廷在新疆设立的最高军政机构叫“总统伊犁等处将军”,简称伊犁将军。这名头一听就霸气,正一品大员,搁现在就是顶级高官了,比内地的总督巡抚还要高半级。

将军府设在哪?就设在伊犁河谷的惠远城。

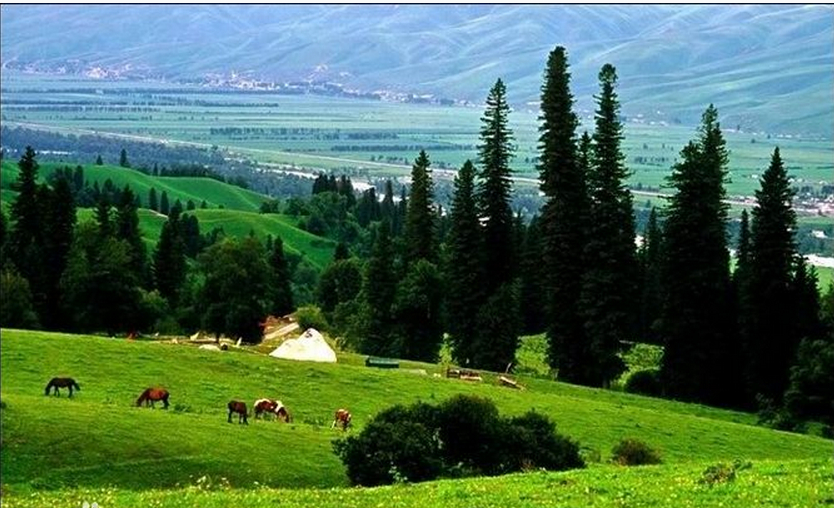

那地方,水草丰美,物产富饶,号称“塞外江南”,绝对是风水宝地。当时的惠远城,那是相当的气派,城里有钟鼓楼、将军府、官署,俨然就是一座“西域紫禁城”。从这儿发出的政令,能管到西边的巴尔喀什湖和南边的帕米尔高原。可以说,在长达一个半世纪的时间里,伊犁就是新疆当之无愧的政治、军事和经济中心。

你想想,一个地方,既有江南的富庶,又有掌控全局的战略地位,谁会觉得它不配当首府呢?当时的伊犁,就是这么一个“天选之子”。它就像一个家族里最出息的长子,所有人都觉得,这未来的家业,肯定是他来继承。

可俗话说得好,家有梧桐树,也怕恶邻居。清朝到了晚期,国力衰败,就像一个体虚的老人,谁都想上来咬一口。睡在新疆北边的沙皇俄国,早就对伊犁这块肥肉垂涎三尺了。

伊犁河谷的地理形状,很像一个向西敞开的巨大“喇叭口”,正对着中亚草原。国力强盛的时候,这是我们向西辐射影响力的通道;可一旦国力衰弱,这就成了人家冲进来的大门,连个遮挡都没有。

19世纪60年代,趁着清政府内有太平天国、外有列强环伺,中亚浩罕国的军官阿古柏也趁火打劫,入侵新疆。更要命的是,沙俄打着“代为收复”的幌子,直接出兵强占了整个伊犁河谷。

这下,北京城里的朝堂上炸了锅。当时的大臣们分成了两派,一派是以李鸿章为首的“海防派”,觉得东南沿海的威胁更大,新疆太远了,投入巨大,不如放弃算了。另一派,就是以左宗棠为首的“塞防派”。

聊到这儿,左公这个人物,咱们必须得好好说说。这位湖南老乡,脾气是出了名的犟。当他听到“放弃新疆”的论调时,拍案而起,痛心疾首地说:“吾地坐缩,边要尽失,防边兵不可减,糜饷自若。” 意思就是,我们自己的国土一步步退让,边疆要地都丢了,到时候防守边疆的兵力一分不能少,花的钱也照样多,图啥呢?

为了筹集军费,他让胡雪岩四处借贷。出征前,他知道自己年事已高,此去凶多吉少,特地让人抬着一口棺材跟在自己身后,以示决心。他跟朋友说:“壮士长歌,不复以出塞为苦也,老怀益壮。” 这份“抬棺出征”的悲壮和决心,穿透了百年历史,今天读来依旧让人热血沸腾。

后来的故事我们都知道了,左宗棠带领湘军,一路横扫,用不到两年的时间就收复了除伊犁之外的新疆全境,阿古柏兵败服毒自尽。但沙俄赖在伊犁不走,清政府派了个叫崇厚的草包去谈判,结果签了一堆丧权辱国的条款,差点把伊犁白送了。

消息传回,举国哗然,左宗棠更是做好了跟俄国人开战的准备。好在,清廷顶住了压力,换了曾国藩的儿子曾纪泽去重新谈,总算是在1881年通过《伊犁条约》把伊犁收了回来,但代价是霍尔果斯河以西七万多平方公里的土地被永久割让。

这一刀,割得太深了。伊犁虽然回来了,但它从一个腹地的指挥中心,一夜之间变成了边境线上的一个哨所。原来的战略缓冲地带没了,沙俄的炮口几乎就顶在脑门上。再把首府放在这么一个充满风险的地方,显然是不明智了。伊犁的“长子”地位,就这么被历史的洪流给冲垮了。

伊犁不行了,那新疆得有新的“大脑”。当时摆在桌面上的选择有好几个:南疆的文化中心喀什、东疆的门户哈密,还有后来因为是新疆几何中心而出名的库尔勒。但最后,历史选择了乌鲁木齐。

我们得站在当时主政新疆的大将刘锦棠(也是左宗棠的得力部下)的角度想问题。新疆刚刚收复,百废待兴,内忧外患远未结束。这时候选省会,第一要务是什么?不是文化底蕴,也不是经济基础,而是控盘全局的战略位置。

我们一个个来看:

喀什:历史悠久,是古丝绸之路上的重镇,文化底蕴深厚。但它的问题和伊犁类似,太靠西了。它本身就在边境线上,从喀什去管理东边的哈密,距离太远,有点“鞭长莫及”。在那个交通基本靠走的年代,信息传递效率太低,不利于对全疆的控制。

库尔勒:你今天打开地图,会发现库尔勒差不多在新疆的正中心。但地理中心不等于战略中心。库尔勒虽然居中,但它所处的位置相对平缓,缺乏那种“一夫当关,万夫莫开”的险要地势,不容易形成一个强有力的控制节点。

乌鲁木齐:这时候,乌鲁木齐的优势就体现出来了。它在清朝时还叫迪化,意思是“启迪教化”。你摊开地图看,乌鲁木齐的位置非常绝妙。它坐落在天山北麓,正好卡在天山山脉一个关键的豁口上。从这里,向南可以越过天山,轻松抵达吐鲁番盆地,进而控制整个南疆;向北可以辐射广阔的准噶尔盆地;向西可以通往伊犁;向东则连接着通往内地的河西走廊。

说白了,乌鲁木齐就是一个“五路要冲”,是连接南北疆、沟通东西方的十字路口。它不像伊犁和喀什那样直面外部威胁,有天山和准噶尔盆地作为天然的战略屏障和缓冲区。但它又不像库尔勒那样只是一个平面的中心点,它扼守着交通和地理的咽喉。

对于一个需要重建秩序、巩固统治的政权来说,没有比这更理想的地点了。把指挥部设在这里,可以最快地将力量投送到新疆的任何一个角落。

1884年,新疆正式建省,省会就定在了迪化。这步棋,可以说是晚清政府为数不多的高明决策之一。它标志着新疆的治理思路,从过去偏重于西端的“伊犁中心”,转变为一个更加均衡、更注重内地联系的“乌鲁木齐中心”。

省会一定,乌鲁木齐的发展就按下了快进键。清末民初,南来北往的商队在这里汇集,天津、山西、湖南、甘肃的商会纷纷在此设立。俄国人也在这里设立了领事馆和贸易圈,带来了畸形的繁荣。后来,新疆经历了杨增新、金树仁、盛世才等军阀的统治,虽然动荡,但乌鲁木齐作为政治中心的地位始终没有动摇。

1949年,新疆和平解放。1954年,中央政府做出了一个具有深远意义的决定:将“迪化”这个带有明显封建色彩和汉族中心主义意味的名字,改回它本来的蒙古语名字——乌鲁木齐,意为“优美的牧场”。

新中国成立后,乌鲁木齐的地理优势被进一步放大了。它不仅是新疆的中心,更成了中国向西开放的桥头堡。

兰新铁路、连霍高速、国际航空港……现代化的交通网络,让这座深居内陆的城市,与世界紧密相连。乌鲁木齐成了一座真正的移民城市,维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族等四十多个民族的文化在这里交融,充满了活力。

回过头来看,伊犁、喀什、库尔勒,它们都在各自的区域里扮演着不可或缺的角色。伊犁依旧是风景如画的塞外江南,伊宁市的发展日新月异;喀什作为“五口通八国”的南疆中心,在“一带一路”中地位愈发重要;库尔勒则凭借其油气资源和交通枢纽的地位,成为南疆的经济强市。

它们都很好,但它们都不是乌鲁木齐。

乌鲁木齐成为首府,不是因为它在哪一方面都做到了极致的完美,而是因为它在那个特定的历史关头,提供了一个最“稳”的解法。

它用一种不偏不倚的姿态,稳稳地托住了整个新疆的大局。这是一个由危机催生的选择,却在和平与发展的年代里,被证明了其无与伦比的正确性。

今天,当我们谈论新疆的稳定与繁荣,都离不开这个位于天山脚下的“十字路口”所发挥的定盘星作用。这盘百年大棋,最终还是落在了最关键的那个点上。

参考文献

《详解乌鲁木齐历史:移民之城 文化融合之地》

《抬棺出征的孤勇者:左宗棠为何能收复新疆?》 湖南日报

《清代新疆的伊犁将军制度研究》