新疆的行政中心,最终选定乌鲁木齐是一个关乎存亡的决断。

这个决定是在新疆收复之后做出的。当时新疆的主政者是刘锦棠——左宗棠的部将。他需要一个能稳定全局的地点。

喀什,这个地方在南疆,临近边境线。从这里去管辖东部地区,路途太远了。在一个依靠畜力传递信息的时代,这会极大影响效率。

库尔勒怎么样?它差不多在新疆的地理正中心。但是它的地势比较开阔,缺少险要。作为一个控制节点,它的地形条件不够理想。

伊犁,曾经是新疆的中心。清廷的最高军政长官——伊犁将军,就驻扎在这里。

将军府设在惠远城。城内各类官署、建筑齐备,是当时新疆事实上的指挥部。

伊犁的位置,决定了它过去的重要地位,也决定了它后来的危机。

伊犁河谷向西敞开,国力强盛时,是向外施加影响的通道。国力衰退时,这里就成了没有屏障的门户。

19世纪,沙皇俄国对这片区域抱有野心。

动荡发生了。中亚的阿古柏势力侵入新疆。沙俄以协助清军为借口,出兵侵占了伊犁河谷全境。

这个事件在北京的朝廷引发了激烈争论。

李鸿章等人主张“海防”,认为新疆距离太远,投入与产出不成比例,建议放弃。

左宗棠坚决反对。

他痛斥放弃国土的说法,认为这是不可接受的。

“吾地坐缩,边要尽失,防边兵不可减,糜饷自若。”

这是他的原话。意思是国土退让,边防要地丢失,以后需要投入的兵力和费用并不会减少。

他为了筹措军费,让胡雪岩向各处借款。出征时,他让人带着棺木跟随部队,显示了必死的决心。

左宗棠率领的湘军,很快收复了除伊犁之外的新疆地区。阿古柏兵败后服毒自杀。

沙俄占据伊犁不肯撤走。

清政府派出的第一个谈判代表是崇厚。他签订的条约几乎将伊犁拱手让人。

消息传回,朝野震动。左宗棠已经准备与沙俄开战。

清廷最终更换了谈判代表。

新任代表是曾国藩的儿子——曾纪泽。

经过艰难的交涉,1881年,中俄签订《伊犁条约》。中国收回了伊犁。

代价是巨大的。霍尔果斯河以西超过七万平方公里的土地被割让。

这次事件,彻底改变了伊犁的战略地位。

它从一个腹地的中心——变成了一个边境的前哨。原有的战略缓冲区域消失了。沙俄的军事威胁近在咫尺。

把首府继续放在这样一个高风险地区,是不合适的。

必须另外选择一个新中心。

乌鲁木齐——当时它的名字是迪化——进入了决策者的视野。

它的地理位置得天独厚。

迪化坐落在天山北麓。它正好位于天山山脉的一个关键通道上。

从这里向南,可以穿越天山进入吐鲁番盆地,进而辐射整个南疆。向北,可以控制广阔的准噶尔盆地。

这个位置东西向的交通也很便利。向西可通往伊犁,向东则连接着河西走廊和中原地区。

乌鲁木齐是一个交通枢纽。

它不像喀什和伊犁那样直接面对外部压力,有山脉和盆地作为天然屏障。

它也不像库尔勒,只是一个地理上的中心点。它扼守着南北疆交通的咽喉。

对于一个需要重建秩序和巩固边防的政权而言,这是一个理想的指挥部选址。

1884年,新疆正式建省。省会就确定在迪化。

这个决策,标志着清政府对新疆的治理思路发生了转变——从过去偏重西端的“伊犁中心”,转移到更均衡、更利于和内地联系的“乌鲁木齐中心”。

省会确立后,迪化的发展进入了新的阶段。

各地的商帮——天津、山西、湖南、甘肃——都在此设立机构。俄国人也在此设立了领事馆和商贸点。

此后新疆历经杨增新、金树仁、盛世才等人的统治,尽管时局动荡,但迪化的政治中心地位没有改变。

1949年,新疆和平解放。

1954年,中央政府将迪化恢复为它原来的蒙古语音译名称——乌鲁木齐。

“乌鲁木齐”的意思是“优美的牧场”。

这个名字的更改,去除了旧名称中“启迪教化”所带有的封建及大汉族主义色彩。

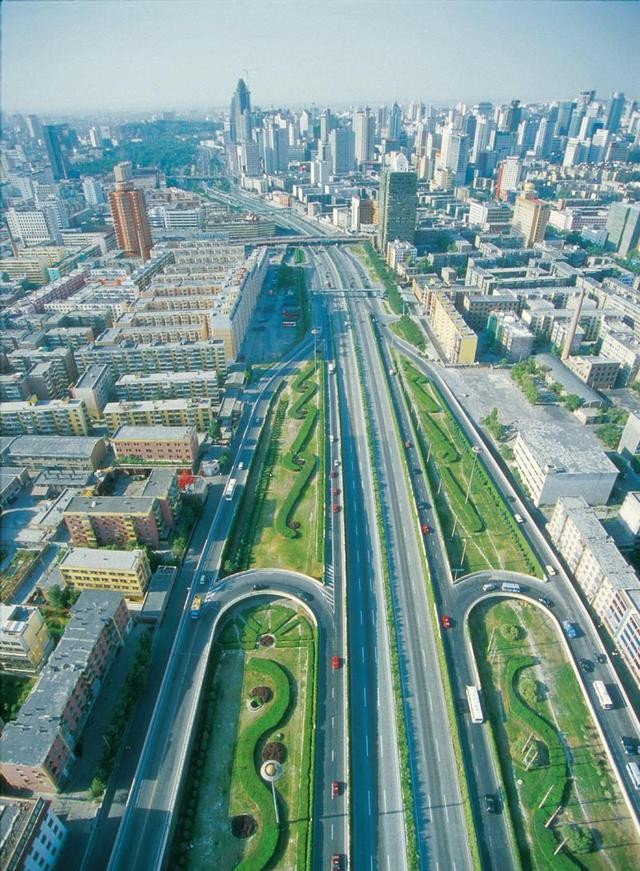

新中国成立之后,现代交通网络——铁路、高速公路、航空线路——进一步强化了乌鲁木齐的中心地位。

它成为了一个多民族聚居的城市。维吾尔族、汉族、哈萨克族、回族等数十个民族的文化在此地共存。

回顾历史,新疆的每一个重要城市,都在其区域内发挥着作用。

伊犁地区依然富饶,伊宁市也在不断发展。

喀什地处南疆,其“五口通八国”的地理位置,在今天的“一带一路”倡议中,角色更加凸显。

库尔勒凭借其油气资源和交通优势,成为了南疆一个重要的经济城市。

这些城市都很重要。

它们的功能和定位不同于乌鲁木齐。

乌鲁木齐成为首府,不是因为它在某一个方面达到了完美。

它是在一个特定的历史节点,提供了一个最稳妥、最能掌控全局的方案。这个选择,是危机下的产物,也是对未来的布局。