我国自古就十分注重丧葬文化,繁琐的丧葬礼仪不仅体现了后人对先人的尊重和思念,还体现了对孝道的传承。在农村,经常会听说人死后要“做七”,“做七”是怎么回事呢?那天都有什么讲究呢?老李今天就和大家聊聊关于“做七”的事。

做七又称为“斋七”、“理七”、“烧七”、“七七”等,就是指农村人死或者出殡之日算起,第一个七日为“头七”,要去上坟祭拜死者,然后每个七日都是如此,直至七七四十九日除灵止。

“做七”最早是汉族的丧葬习俗,由于汉族人口庞大,慢慢把“做七”习俗带到了全国各地。《北史•胡国珍传》记载:国珍年虽笃老,而雅佛法”,及薨,“诏自始薨至七七,皆为设千僧佛”。这里的“薨”是指诸侯或大官的死,意思就是说南北朝时期,胡国珍这样的大官死后就有“做七”的习俗了。

“做七”说法是怎么来的呢?

佛学《瑜伽论》认为:人生有六道轮转,在一个人死此生彼之间,有一个“中阴身”阶段,如童子形,在下界寻求生缘,以七日为一期,所七日终,而未寻求有果,则更续七日,到七七四十九日终,必生一处。所以人们逢七便祭奠逝者,以求其寻得生缘。

另一种说法是“魂魄”说,古人认为人生四十九日,七个魂魄全部便附于人体。人死后,以七日为忌,一忌而一魄散,故死后四十九日而七魄散。

“做七”有什么流程和讲究呢?

“做七”的礼仪纷繁复杂,不过随着时代的发展,已经简化很多了。在做七时,以头七、三七、五七、七七又称断七的仪式较为隆重。

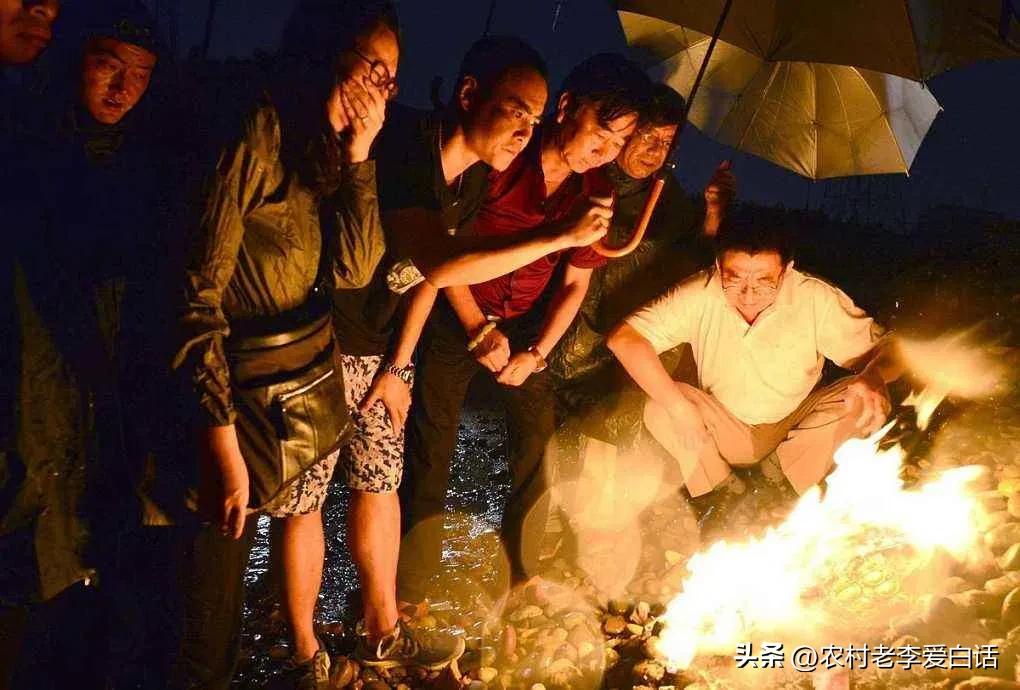

民间传说“头七”之日,死者魂魄要回家看望亲人,所以亲属要设灵位,上坟烧纸祭拜,中午要为祭拜的亲友准备饭菜。在南方有“呼七日”的习俗,那天长子要用斧头将一个饭碗打破,全家痛哭后,进行祭拜。一般“头七”的仪式和祭品都是由长子准备。

“二七”又称“小七”,这天的仪式就相对简单了,一般上坟祭拜烧纸就可以了。

“三七”又称“散七”,这天儿子和儿媳要点好香火到十字路口呼唤逝者,之后上坟烧香祭拜。不过在南方,“三七”又称“查某子旬”,那天要由出嫁的女儿和女婿准备丰盛的祭品前来祭拜。

“四七”和“二七”一样,仪式比较简单。

在北方,“五七”要由出嫁的女儿负责操办。这天,出嫁的女儿要准备纸扎、酒食等祭品回娘家祭拜,其他亲属也要准备纸钱等祭品,主家则要准备饭菜。所以祭品要带到坟地烧掉,然后吃了午饭才算完成“五七”的仪式。

“六七”也属于“小七”,所以同“二七”和“四七”差不多。

“七七”作为最后的告别仪式,是比较隆重的,那天亲友一般要全部到齐,再去上坟祭拜。“七七”又称“断七”、“尾七”,就是结束“做七”仪式的意思,那天亲属不用再穿孝衣,也算是对逝者的告别,回归自己的生活。

结语

这些迷信而繁琐的仪式,能流传至今,一定有它的道理。老李认为:中华民族讲究“百善孝为先”,这些丧葬习俗归根到底还是对孝道的传承。当然,现在人们已经不再重视这些迷信习俗了,很多年轻人甚至都没听说过“做七”这个词。但是老李想说,老祖宗留下的传统一定有它的道理,我们应该取其精华去其糟粕,把好的传统习俗传承下去。