每次刷到科技突破就热血沸腾,可提起哲学家艺术家总觉得离生活太远?

2024年那篇刷屏文戳中无数人:英国有牛顿,德国有爱因斯坦,中国天才在哪?

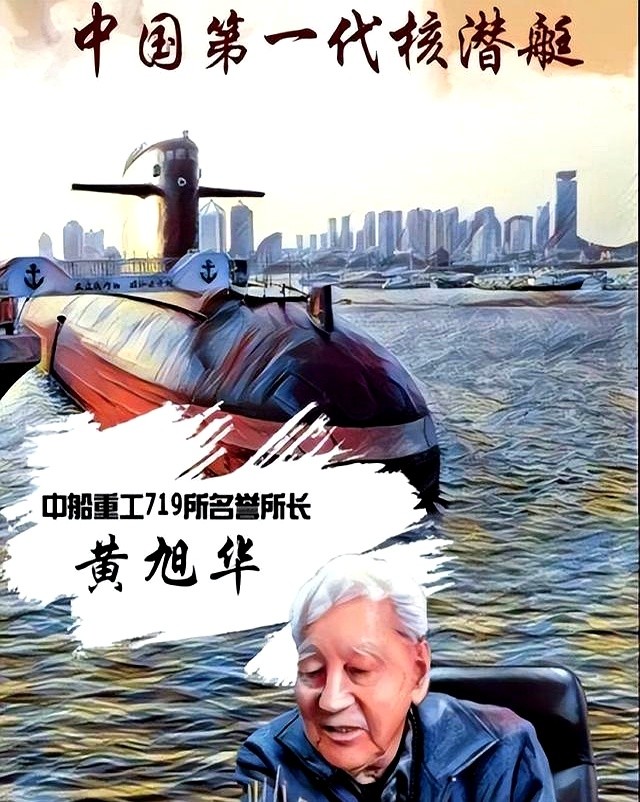

翻遍评论区全是钱学森、袁隆平的名字,人文领域仿佛真空。

问题根本不在土壤,而在评价标尺早已扭曲变形。

当圆珠笔芯国产化都能上热搜时,徐悲鸿用《愚公移山》点燃抗战烽火的壮举却鲜少被追忆;屠呦呦获诺奖引发全民狂欢,可写出《平凡的世界》的路遥生前连医药费都凑不齐。

不是没有星空下的思考者,是聚光灯只追着实用主义跑。

钱学森回国时美军将领说"他值五个师",这种量化思维早已渗透进人才评价——不能换算成GDP的才华,似乎就不配叫天才。

看央视《国家宝藏》里曾侯乙编钟震动千年,弹幕却在争论"这玩意能造芯片吗"。当沈括在《梦溪笔谈》记载石油预言"此物后必大行于世"时,他预见的岂止是能源革命?那是对自然法则的深刻洞察。如今我们记得"航天之父"钱学森,却忘了他的导师冯友兰,这位哲学家在战火中写下"旧邦新命"的命题,至今仍是中国文化转型的未解方程式。

某高校哲学系招生遇冷的新闻下,最高赞评论竟是"学这能找啥工作"。这比所有数据都刺眼——当计算圆周率的祖冲之被简化为数学课本里的符号,当用《千里江山图》颠覆水墨传统的王希孟被称作"古代美术生",天才的灵魂早已被功利主义抽干。敦煌守护者常书鸿在巴黎功成名就时毅然回国,守护的不只是壁画,更是文明的火种,这种选择在当下可能被嘲"不懂变现"。

下次给孩子报编程班时,也看看他画里的星空吧。真正的文明刻度上,王阳明心学对东亚的塑造力不输四大发明,梁思成抢救古建的执着与火箭升空同等震撼。当我们不再用"有什么用"打量屈原的《天问》,或许才能看见北斗组网背后,那份跨越千年的叩问苍穹的基因。