光塔

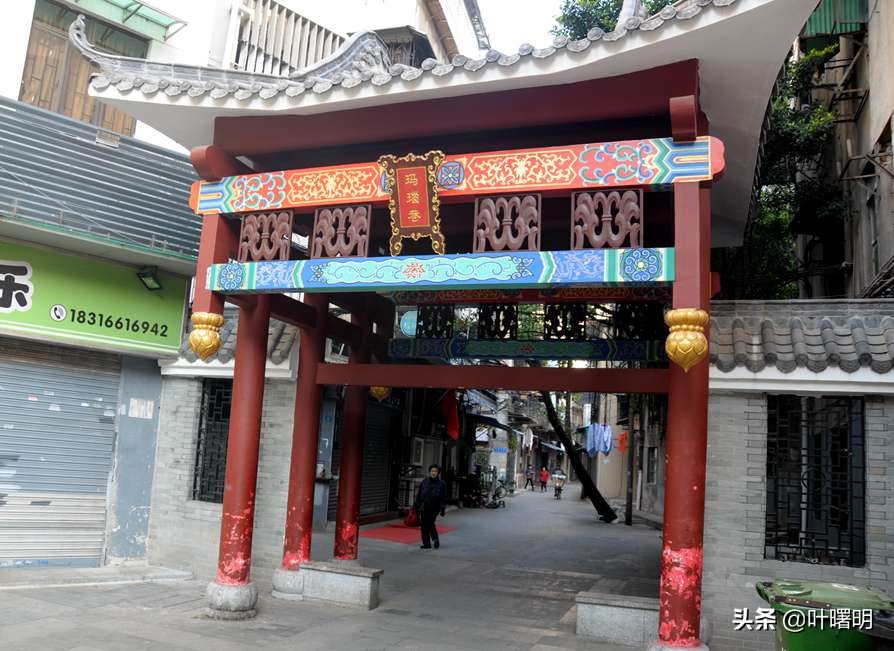

蒲宜人巷(普宁里)宋代时是蕃坊的一部分,相传是蒲姓阿拉伯人的一个聚居地,故元代时称蒲宜人巷、蒲夷人巷或蒲宜巷、莆宜巷,即今朝天路东侧普宁里,相传其得名是由于后人快读“蒲宜人巷”谐音成“普宁”,有祈求家家户户安宁之意。蒲姓波斯巨商非常有钱,蒲亚里一次运来的货物,价值可达五万余贯。他们在此地建有华丽的楼房,其居室风格、服饰、生活习惯等仍保持着自身的特色。南宋岳柯描述:“有楼高百余尺……楼上雕缕金碧,莫可名状。”蒲姓在广东很厉害,不仅买田起屋,娶妻生子,甚至还做起地方官来了。蒲氏二世祖海达就曾在宋代任 “广南东路常平茶盐司提举”,负责茶盐专卖。蒲寿庚兄弟蒲寿宬曾任梅州知州7年之久。如今下塘的黑人兄弟,大概没有谁可以有这样的局面了。南宋末年,抗元的残余势力,集中在岭南地区,泉州则因为波斯商人蒲寿庚与元军里应外合,献城归降,所以没有遭受战火摧残,朝廷把泉州开辟为主要的通商口岸,取代广州。蒲氏迁到了泉州,广州的阿拉伯人陆续散去。元代后蒲宜人巷居民已变成以本地人为主。玳瑁巷(玛瑙巷)玳瑁巷约为今光塔路东段,为宋代蕃坊主要集市之一。玳瑁又作蝳瑁、瑇瑁,一种龟状动物,其甲可作装饰品,亦可入药。中国古史志中多有关于玳瑁的记载。汉代的著名诗篇《孔雀东南飞》中就有“足下蹑丝履,头上玳瑁光”的诗句。司马迁《史记•春申君列传》中有记载:“赵平原君使人于春申君,春申君舍之于上舍。赵使欲夸楚,为玳瑁簪,刀剑室以珠玉饰之,请命春申君客。”从汉代至元代,玳瑁一直是海舶贸易的宝货之一。玳瑁巷是中外商人交易玳瑁的地方,并因而得名。《蒲氏族谱》称海达所居,云:“因就穗城玳瑁巷而家焉。”另据马逢达《广州蕃坊考》载,玳瑁巷的含义为“装饰物”,是阿拉伯语地名。广州的蒲氏一世祖叫玛呿阿,是由其子海达迎养,定居广州玳瑁巷的。有人认为它就是光塔路的玛瑙巷。因为玛瑙、玳瑁都是装饰品,而玳瑁与龟类关系密切,龟经常是广州人用来骂人的动物,所以改名为玛瑙巷,是不是这样就请各位街坊判断了。海达之子阿呪咾叮(三世)也住在玳瑁巷,海达的兄弟栢的后人也在玳瑁巷一带居住。而蒲氏五世祖寿毓和妻子就住在蒲宜人巷。

玛瑙巷

甜水巷甜水巷是今光塔路南侧内街,马逢达《广州蕃坊考》称,甜水巷是唐代蕃坊阿拉伯语地名,意思是“中国山冈”。这个山冈就是指五仙观一带,原来是珠江岸边的一个山坡,有“坡山古渡”之称。但也有人说,甜水巷的得名是源于街内有明代的甜水井。井水由坡山红色砂岩渗出,味道清甜,是明代广州城中的名井,到清代的时候还在。清初《广东新语》载:“广州故多佳泉,其知名者有十。明天顺四年(1460),学士黄谏撰成《广州水记》,谓城中井水,‘九眼’殊胜。城外则鸡爬井甘冽,因名‘学士泉’。次则九龙、泰泉,次蒲涧、帘泉,次越井,次双井、甜水巷井。”清嘉庆《羊城古钞》载:“甜水井在坡山右甜水巷。”不过,如今已湮灭了,只能推测大概在五仙观西面。。有关甜水巷,清代钮绣《觚剩》一书记载了一个鬼怪故事,名《瓦溺器》:相传在甜水巷有姓丁的旗人,在市场买了一个尿壶,放在卧床旁边。晚上起来小便时,发现壶口闭塞,而且十分沉重。拿到月光下观察,口内外用黄蜡封固。丁氏用石敲碎黄蜡,忽然从里面跳出一个三寸小黑人,转眼长高至八九尺,身衣墨色布袍,手持利刃,入室登床,要杀丁氏的妻子。丁氏从床头拔剑与之格斗。两人打到鸡啼,黑人忽地不见了,第二晚又再来,与丁氏击剑格斗。这样打了十几个晚上,这件事被邻居余秀士的妻子知道了,对丁氏妻子说:“我听说五仙观法师善治妖,不如去求求他?”当晚,黑人跑到秀士家大骂:“我与丁妇有三世夙仇,诉之冥界,其父母兄弟统统被我杀了,就剩下这个女人,我要杀她以雪我冤,干你何事,派妖道来驱我!”骂不解恨,还把余秀士的家砸个稀烂,才愤然出门,从此不再出现。

坡山古渡五仙观

仙羊街仙羊街在民国时扩建为今海珠中路中段(今光塔路至惠福路段),因附近有祀五羊仙的五仙观而得名。约在今海珠中路与祥龙里相交处一带有名胜龙起井。相传宋代的侍读钟显孙曾经居住仙羊街内,屋后有一口古井。某日,有龙从井中升天,刚好他的儿子降生,因此起名为“龙起”,长大后非常聪明,有“神童”之誉,科考高中及第,后来钟氏三代都是当官的。因此左邻右里的众多街坊,都说这是应了龙起(井)的吉兆,于是纷纷来这口井汲水。祥龙里亦由此而得名。但龙起也不都是带来吉祥的。清乾隆三十八年(1773)五月,暴雨连下十几天,仙羊街龙藏里的龙起井,半夜突然涛声震沸,至天明不息。街坊们说,这是一口宋代的古井,宝祐元年(1253)五月,井中有龙升天,故名“龙起”。未几,白云山洪水骤然暴发,沿着文溪古道倾泻而下,喷薄如雷,东濠不及排泄,大水冲崩小北门,小南门、大东门的城门被水冲到关闭,以至全城被淹,水深达两三米,民众扶老携幼,仓皇登上城墙避灾,大水四天才退,官廨民房,倒塌大半。事后人们惊魂未定地回忆起井沸之事,都说泉脉下通江潮,“龙起”这名字不是乱起的。擢甲巷(擢甲里)擢甲巷在今海珠中路西侧,今名擢甲里,以前也属旗下街,但它的出名却不是因为旗人,而是因宋代进士黄勋居此而得名。明嘉靖《广州人物传•黄勋传》载:“(黄勋)绍兴二年(1132)登进士第。郡守李陵素重勋,为之新其第宅,名所居巷曰‘擢甲’。”元大德《南海志•城濠•濠》载:“南濠,在越楼下……(南宋)宝佑元年(1253),李经略迪复自擢甲巷开浚,至闸口又加深焉。”晚清《南海百咏续编》说因为明代状元伦文叙世居此地,而伦家父子高中,故里号“擢甲”,其实是不对的。宋代进士黄勋曾在此居住,他和伦文叙一样,出身寒微,是木匠的儿子。母亲去世后,无钱殓葬,有人劝他用火烧化,黄勋大哭说:“我母亲有什么罪,要受火烧之苦!”他披麻戴孝,在街头卖字筹钱葬母,终于把母亲掩埋。街坊们都说他是大孝子,好人一定有好报。果然,后来兄弟二人同登科甲,轰动了整个广州城,南海郡守李陵出钱给他们盖了一座府第,并把所居的巷子命名为擢甲里。

擢甲里

读本号文章,品广州往事: