地图拐弯处的蚌埠:我家三代人的珠城记

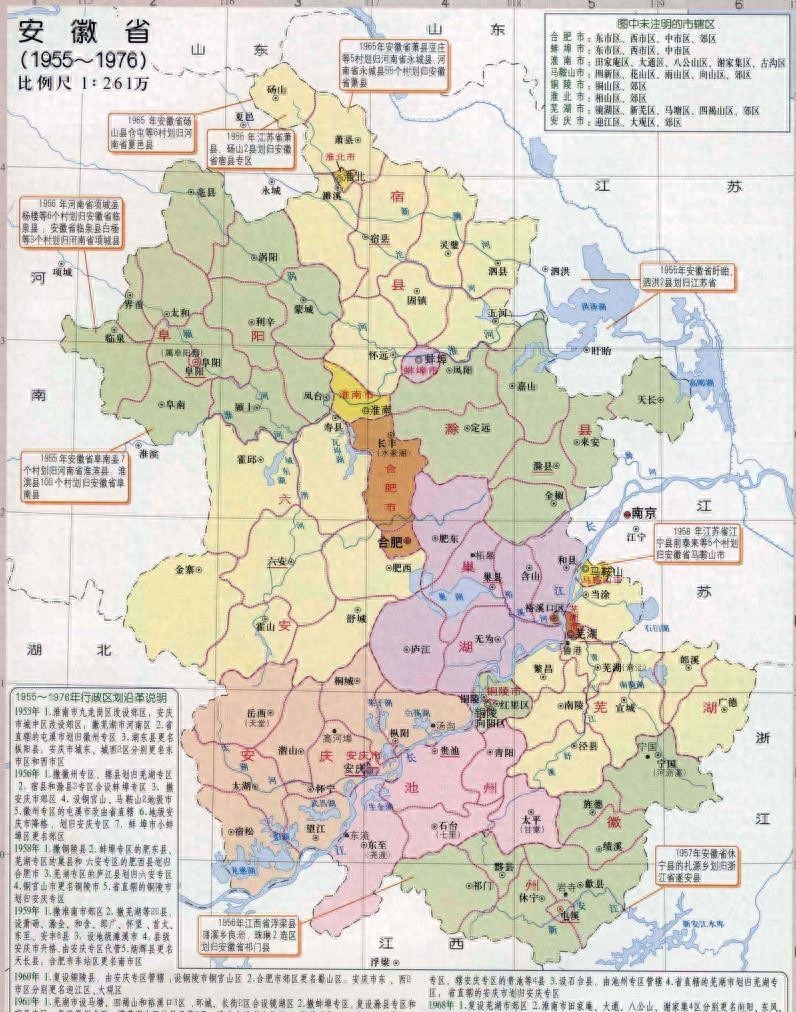

在之前的文章中给大家说了相当多的城市的区划变迁沿革,每个城市的区划沿革对于我国来说都意义独特,非常具有历史研究意义,因为在每个政权执政期间,对于地方的命名和地域规划都是不一样的,历经5000年的发展才一步形成了现如今稳定的省的这样的区划格局,今天给大家说一下,安徽省蚌埠市的区划变迁沿革,看看蚌埠是如何一步步形成现如今7个区县的格局的。

你可能不知道,蚌埠——这座被叫作“珠城”的地方,是安徽里第一个被叫“市”的城市。可在我爷爷那辈,这话并不体面,甚至有点苦。为什么?因为每次地图上那条界线一改,我们家饭桌上的话题和日子,也就得跟着改口和改活法。

写这类“冷门”的故事,说句心里话,翻书翻档案,手心都起倒刺。要是你看着觉得还顺溜,点个赞,我就当晚上这碗面没白煮。

先絮叨几句大的。安徽这些年像按了快进键,数字好看得很:2021年那张成绩单,地区生产总值跨了四万亿这道坎;省里有十六个地级市,东边搭着沿海的热浪,南面靠着长江这条金脉,地形嘛,丘陵和山地多一些。人有多少?六千多万,6113万这个数,摊到14.01万平方公里的土地上,密密匝匝也不至于喘不过气——我有个同学在合肥干工程,总爱拿这几个数当酒桌开场白。

说回蚌埠。地图上找,它在安徽偏东北,淮河从城边绕过去。如今辖着四个市辖区,加上三县,凑成“4+3”。地盘不大,5951平方公里,常住人口三百来万,准确点,331.7万。有人说它是南北之间的“梳齿”,你听话音就知道,一半带着北方的直爽,一半留着江淮的绵柔。这里的军民关系也一直紧,拥军拥属,不是喊口号,是真把兵当自家娃那样待。经济上,2021年的GDP做到了1988.97亿元,亮点有,但和前年比起伏也有——成绩单上的红蓝条,像淮河水涨水落,老老实实不藏着。

我们家的故事从1946年冬天起。爷爷还在淮河边扛麻袋,夜里风往脖子眼钻,常把话裹在棉袖子里说。有天他从码头回来,一屁股坐在灶台边,冲着奶奶说:“城里可能要‘单立门户’了。”第二年,传闻成真,蚌埠变成了市。后来他常半真半假地叹气:你看,我们是安徽最早叫“市”的,可肩上担子更重了,规矩多了,查户口也更严格。

解放后,他们搬进一排木檩瓦房,墙上挂着粮本;1952年,消息传到巷子里——“以后直接归省里管了”。那阵子,街巷里来往的人都在议论“皖北公署”三个字淡出了口头。我的小姑就是那年出生,名字里带了个“省”字,图个新鲜。

到1956年,区划又变了个法子,坊间称“专区”。宿县那边的事和滁地那边的事挪到“蚌埠专区”的盘子里。你看,这些词,现在年轻人听着疏远,那时候却关乎你能不能领到公粮、学校归哪儿、出差报销找谁签字。叔公在区公所里当小职员,最拿手的活,是盖章——宿县专区、滁县专区合起来的通知,他就一页页地按,按到手指肚子发麻。1961年,“专区”撤了,蚌埠直接归省里,人心倒是松了一口气:少几层,事儿快一点。

1983年,是我们家谱上被圈了红色的一年。五河、固镇、怀远划入蚌埠的版图,老家几个表亲就端着户口本,带着一篮子土鸡蛋,从怀远县城进了蚌埠城。大人们说“以后是一家人了”,孩子们分不清这句是说亲戚还是和城的关系。那天傍晚,淮河边风大,父亲拎着一袋子小鱼,笑得眼睛眯成一条缝——他说,河两岸本就是一锅汤里煮的,各拿一勺,别分那么细。

我小时候最爱去的,是城北那家小小的旧书店。店主老王喜欢扯远古的事,从春秋讲到汉魏。你按上他的话,蚌埠这块地,早些年头先归过鲁、又给宋人管过,后来被楚人在地图上涂成一片紫。秦扫六合后,改成“九江郡”的管束。再往后,汉人爱加层级,弄出“州”,这片地归了扬州,郡还是九江。东汉延续、三国分野,魏这边把“淮南”拿出去当了个郡名,晋人接棒也没大动刀子。后来隋朝合盘推倒,重拾郡县,钤在蚌埠上的是“钟离”二字。唐人又把“郡”改叫“州”,上头再罩一个“道”,这儿划给“淮南道”的“濠州”,水汽迷迷,听名字就知道是个临水的城。宋一来,喜欢“路州县”那一套,濠州归在淮南西路里。再往后风云突变,元人首创“行省”,濠州落在“河南江北行省”辖下的“安丰路”;朱家天下时,统治架子更严密,北京南京两处都城调度千里,这一带叫作南直隶的凤阳府;清代把南直隶拆作江苏安徽,凤阳府的牌子还在,只是归了安徽省的账下。到了民国,州府取消,县直接对省,旋又设“道”,这儿被打上“淮泗道”的印章,再后来“道”也散了,改成“专区”那一套,蚌埠先后归安徽的第四、第五专区,直到最终走向那张“市”的牌子——我知道,你看得脑袋发胀了。可就是这么反复折腾出来的。

这些拗口的名字,并非只是历史题卷子的空格。它们在我家是蒸汽,是菜市口的吆喝,是户口本上一次次盖红章的铿锵声。爷爷年轻时扛过稻袋,手背起了茧;我父亲那会儿在四方机厂上班,车床溅起的铁屑朝脸上打来,他就眯眼继续干。城里每一次改名换姓,都是一道看得见的水位线:哪条路归哪家单位修,孩子上哪所学校,甚至婚事怎么办,都得看那条线抽了哪只筋。

你要说蚌埠像啥?像一道南北交接的“缝”。一桌菜,辣椒和醋得同时备着;方言里,卷舌和不卷舌混住一屋;火车站对面的面馆里,外地口音永远不缺席。有人说它包容——嗯,别把这词讲太虚。真相其实是,来来往往的人把自己的烟火习惯带了进来,城只好学着摆放。老兵退伍在这里开了小店,墙上摆着奖章,旁边挂着汤勺,顾客来了,先给一碗免费的黄豆。双拥,不是标语,是过日子的本能。

这两年,城里修路修得利索,晚高峰也不是很“高”。我夜里开车过长淮路,桥灯一盏盏,像有人在河面上捏了一把碎金撒下去。你若问旅游嘛,名头响的景点不多,倒是适合慢慢走、慢慢看。别人说“适合衣锦还乡”,我更愿意说,适合在外面兜了一大圈的人回头歇口气。房子不贵,院子里还能养两盆薄荷,夏天切几片放在绿豆汤里,风一吹就清爽。

我常拿一张安徽的地图,桌上铺开。十六个地级市落在纸上,像一串扣子扣在长江边上。安徽这十来年,GDP那条曲线一路往上,四万亿成了新的台阶。有时我会想,省里这些漂亮数字,怎么落到每个县市、每个街巷?蚌埠的那份,就是淮河边那些码头上的问候、是来往货车的油味儿、是深夜食堂里一碗滚烫的牛肉汤。也确实有时候,我们的成绩会退半步,2021年就有这样的窘态——这不丢人,这提醒我们把鞋带系紧。

我还记得第一次去怀远县城。城门那段砖,上头剥落得很厉害,老石缝里长出细细的草。路边有人卖烤苞谷,撒孜然。卖的人说话拖着淮河味儿。那天回蚌埠,爸说,怀远、五河、固镇并到城里来,像把三条支流引到了主航道——水面看着平静,底下暗流更有力。是啊,地图上的线合了,人心也慢慢合拢。1990年代,固镇的亲戚第一次到我们家过年,拿着一袋子烫手的麻辣鸭脖,说“你们城里人的味儿清爽,尝尝我们这边的重口”,奶奶笑,摆了两碟菜,一辣一不辣——两边都照顾。

再往前想,想那些更远的名字——钟离、濠州、九江郡、安丰路——我多半是在博物馆里碰见它们的。玻璃柜里摆着瓦当、铜镜,泛着时间的光。讲解员说“淮河文化”,说“楚汉相争”,说“四面楚歌、十面埋伏”,我听着耳朵发烫。你看,这些故事在教科书里相隔着年表,其实在地面上,就隔着几步路,或者一条河。风从河道吹过来,带着水气,像是那些年代久远的名词,还在这个城市的日常里轻轻地涟漪。

写到这里,你要是问我:区划变来变去,有什么意思?我想,它像给城市的骨骼一次次接骨、复位。别的地方或许看不到它的痕迹,我们这样的普通人却在每一次手续里、每一次搬家里、每一次亲戚的改口里,感到了它的力量。它让城市更顺手,也让命运更兜得住。

最后,借我爷爷的一句话作个小收尾。他喜欢站在淮河堤上看水,说:河道会摆动,但它总有个方向。城市也一样。愿蚌埠继续顺着它自己的河道往前,慢一点也无妨,稳一点才好。哪天你路过,别急着走,找家馆子坐下,喝一碗汤,听听隔壁桌人在聊哪一年哪一回,那些你以为只是地图上几条线的事,在他们嘴里,全是有温度的生活。