其实一说起遵义,不知道有多少人第一反应不是茅台、习酒,而是历史上那场著名的红色会议?可遵义真实的地理格局与经济故事,往往被这些光鲜的符号遮住了。今天的遵义,已经不是几个关键词能概括清楚的城市。这里既是黔北的粮食重地,也是贵州省北部一种奇妙的存在。人口600多万,区县多到让外地人分不太清。为什么区县之间总在变化?每次区划微调背后,实际都有着没那么简单的算计。

贵州的山很多,水里头总带点浑浊感。从贵州全省来说,3800多万人铺在地势连绵的高原丘陵上,经济总量又在1.95万亿这个区间里踯躅。不是没发展,是起步难。对外交通、内部货运,一直到21世纪才彻底通了筋骨。贵阳,相对一直很扎眼。现在高铁、电商、建筑,各类新实验在贵阳先走起来。可贵阳以北的遵义,就总像一双紧紧系住的鞋带,怎么解都会打结。

按数据说话,2021年遵义市常住人口660多万,GDP超4100亿。放全国来看不突出,放贵州来看就是中流砥柱。查过最近几年遵义的政府报告,新目标定到2025年冲刺5500亿。地方干部常把这话题摆在桌面上讲。只是,现实不全是数字,地级市下面的“区县成分”,才是真正考验治理能力的那条线。

遵义现在隶下3个区、2个县级市、9个县。红花岗、播州、汇川……这些区名看着正式,来过遵义你会发现本地人口说起来还是“老县”一口。区级建制,是近20年逐渐推开的。有很长一段时间,遵义的县,一改又改,叫法生僻,外地人连百度都不太敢信。比如曾经的婺川县,后来成了务川县,“务”字虽然标准,却没生气,字典查了没人记得住。还有那个“鳛水”,改成了“习水”,习酒红了,地名也顺了,有时候,地名不靠谱,经济也不太好拉。

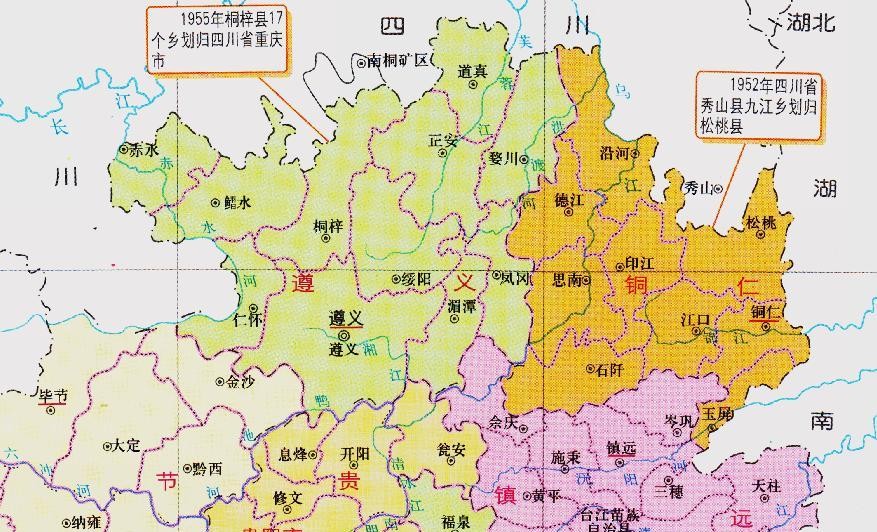

大部分人不知道,遵义早在明清时期就是贵州与四川、湖南、云南交界的重要防冲区。清雍正年间,中央为了改土归流,把重庆川南大片地方划给了贵州,“硬生生”拉进来这么一块新地盘。遵义府,就是那时候冒头的。古时候的“府”,和现在的行政区划没法等量齐观。下辖正安、桐梓、绥阳、仁怀、遵义五个地方,现在倒也还能对得上。

清朝灭亡,老的疆域分裂成一地沙。新中国成立后,军阀、民政和地方豪绅统治杂在一起,区县变来变去。实地走村串户还能看见当年遗留的界碑石,县县地头都想要点名头。比如桐梓和重庆之间,当地人经常调侃“归谁都差不多远”。到五六十年代,区划又开始频繁微调。等级结构摆开后,地级市、专区、县级市“三合一”过。1970年代区域经济政策一波又一波,遵义一会儿辖区多了,一会收回去两个县,多变动对行政效率其实没什么大帮助。反倒让地方百姓、基层干部有点蒙。

上世纪90年代,国家搞大区体制改革,地级市和地区开始撤并。遵义那时候撤掉了专区,自己成为地级市。凡是被撤销的那些县,不是合并,就是“升级”成区。红花岗区、汇川区都是那阵子生出来的。说起红花岗,老居民总把它和城区中心画个等号。汇川区反而是后起之秀,2003年正式挂牌,为了配合新城区发展。习水县当年单独成一个县,后来的调整也就是把名字修正规范而已。区县格局不断修补,为什么还总是有人讨论应该再划几块新区?地方利益、财政转移支付、资源分割,这里面全是细账,光靠“服务百姓”,无法完全说得通。

区域调整的背后,是一场难说意义的政治权衡和发展博弈。有人讲,城市主城区越大,治理越高效。可真的是这样吗?有段时间遵义市合并新区,很快就有人发现,实际各县的利益诉求反而更难调和。县与区之间,资源、土地、政策分配,说到底大家都想靠着主城区沾点光。可新城区高楼大厦起来,乡镇百姓的教育、医疗、交通,离核心区却没有拉近多少。理想状态固然美,但地方发展就像陈年老酒,急不得。有的县级市转做区,地名换了牌子,账还是原来的账,新人也没有带来新气象。

数字上看,2019年到2021年遵义常住人口微涨,但增幅开始放缓。产业主要依赖烟酒、机械制造、化工等。仁怀的茅台、习水的习酒、桐梓的家具产业,贡献了全市大头。仁怀一度申请撤市设区,原因是想抱主城区大腿,那一年网上争论不少。实际上,仁怀和主城区隔着一大片丘陵,单纯合区未必有实际红利。

真正困扰遵义发展的还不只是区划。比如高速公路纵横,却依赖大路经济,外销农副产品遇到瓶颈,人才流出比较明显。高校多,留不住,工商企业多数还盯着传统行业。每当调整区县,重复建设带来的资源浪费总要浪费一大批人力物力。地方上,老百姓常常议论“合区有啥好处”?年轻人多选去重庆、成都、贵阳。留下的人则还希望有一波经济上的突破——机会看来总是给别处。

可也有观察惯了的老人说,不要太焦虑。遵义的区县调整其实每一步都没错,能不能跑出来才是真难题!黔北是贵州的粮仓没错,农业现代化推进的速度并不慢。但客观讲,现实里“粮仓”不是随便叫的,风调雨顺年景好,遇到极端气候或疫情影响,整个市的产量波动也很明显。播州区近些年示范区搞得热闹,没人关注具体多少农民真正受益。数据很漂亮,生活嘛,总归有落差。

产业转型这几年有点成果。据遵义市政府2023年底发布的公开数据,服务业、新兴制造业招商引资数额都有较大提升。仁怀的白酒税收逐年上涨,地方财政吃了“酒产业”这口饭。但经济结构单一也让全市抗风险能力没那么强。这问题不是现在调调区县就能马上解决。区县架构完成只是第一步,核心产业、社会治理、城乡接合,哪个抛开哪一个,都难有质的提升。

如果用开发区、新区来改变现有状况,是否效果显著?新蒲新区经开区确实为城市拉来新人口,提高了部分产业规格,但也带来了一批新区“空心楼市”、本地资源闲置。这类专门功能区在各地都很常见,讲得再热闹,没看到明显社会活跃度提升,还是叫人观望多于赞叹。技术上拉平了空间区隔,生活上的割裂感却还在。

有趣的是,很多遵义人很倔,不大在乎区县名字、代码怎么变换,日子好过才是真。上班还是那班公交,乡下老人还在赶集,孩子上学路要更顺才满足。最近的新闻说,遵义已经在规划大数据产业,有官员表态要造新经济增长极。可是历史的惯性很大,政策冷热交替下,城乡差距没那么快消除。看似区县划分已经定型,没人敢打包票下十年不会再变。

讲到底,遵义的区县格局之所以反复变化,说成发展需求也行,说成利益博弈也不为过。每一次微调,都不是纯粹的行政技术操作,有的是受外部经济压力影响,有的是赶政策红利,有的纯粹是形势使然。或许到头来,谁都没法预判到底哪套方案最合理。也许还会有新的变化,还会有新的矛盾出现,正如每一个人到遵义,见到的永远是一个未完成的城市。

这么多故事杂糅在一起,区县格局也就不再只是几行名字或者几句总结能说清的事。说白了,繁杂的格局、反复的调整,每一阶段都折射着不同利益诉求。遵义这座城市,从来都不是一个已经完成的工程,她像河里漂着的船,浪大了会调整点舵,小了又随波逐流。区划怎么走,到底谁能给个最优的答案呢?真的没人知道。