古人很早就发明了车,而轿子的发明其实是从车子演变过来的。主要用于崎岖不平的山路。《汉书》里就有关于轿子的记载:“今竹舆车也,江表作竹舆以行是也”。意思是说轿子就是能在山路通行的车。这里的竹舆就是指轿子,因为秦汉时期的轿子是竹子做的。图为晚清时期最简单的二人轿。

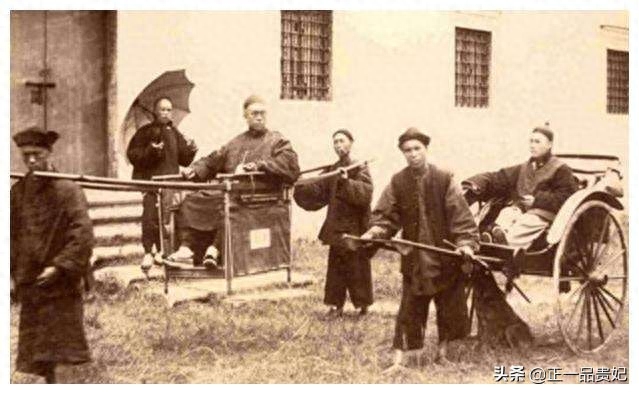

轿子作为古代一种常见的交通工具,主要由人力提供动力。一般是两人抬和四人抬,八人及以上被称为大轿。抬轿人数的多少并不是随意的,而是有详细、严格的规定。在不同区域规定也会随之变化。例如三品以上京官在外地可以坐八人抬大轿,在京城却只能坐四人轿。

图中为慈禧太后出行时坐轿子的场景,由太监们抬轿,队伍的随行人员很多,排场很大。慈禧坐的是无篷轿,但后面有小太监撑着一顶“黄罗盖”。

这是一张晚清时期的照片,图中的轿子与黄包车形成鲜明对比。

在外形上,轿子也分为有篷和无篷两种。图中可以看到一前一后两台轿,走在前面有篷轿子是四人轿,后面无篷的轿子是两人轿。

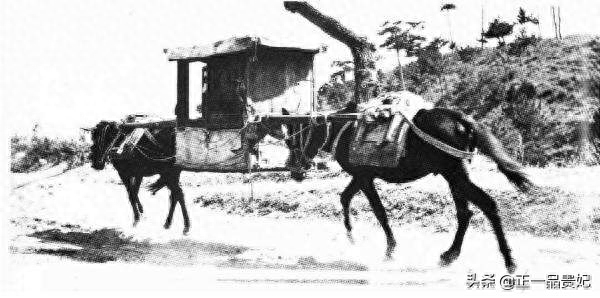

在大家的印象里,轿子都是由人抬着走,古装剧里也是这样演,其实轿子也可以由牲畜提供动力。例如“骡驮轿”,由一前一后两头骡子驮着轿子。从骡驮轿的外形也证明了轿子确实是由车演化而来的。

骡驮轿的流行范围并不广,主要集中在山西省,在内蒙古部分地区也有。主要用于迎娶新娘,是当地的一种婚俗习惯。

相比于人力轿,“骡驮轿”最大的特点就是速度快,但舒适度也大打折扣。图为晚清时期的“骡驮轿”。