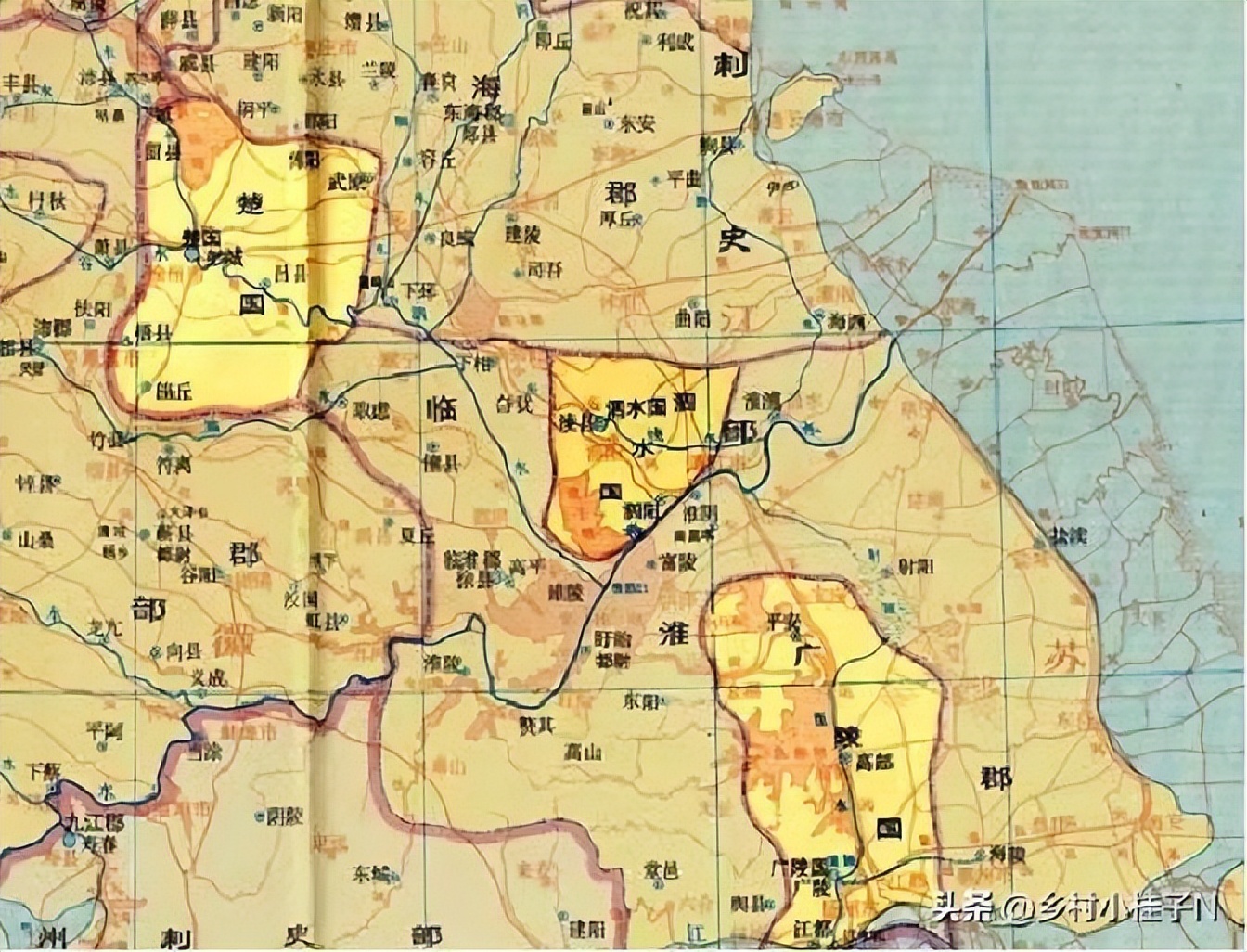

夏商分九州,泗阳站在徐州的北边,这种地理关系其实放到现在也挺直接的。人们印象里的“建制很古”其实就是先来后到,说白了,历史的顺序感总会给地方带点自豪感。泗阳这一带在周时属青州厹犹国,到秦朝才有了实打实的县级建制,名字也换了好几轮。秦设凌县,西汉初改厹犹县。到了汉武帝时,泗阳的正式名号才登场。而那些一闪而过的古国、旧县,估计现在很多人连念都不会念准。说句实话,这些地名更迭,背后的逻辑其实离老百姓的柴米油盐挺远,可事情就这样留下来了,有些细节还真不能跳过去?

泗阳的取名办法总能让人琢磨。汉武帝那年在泗水北岸立个县,就是泗阳县。你细想,这其实不过是地理一笔带过,都离不开那条水。可框架变换,比如战乱、政权轮替,泗阳成了泗水国、魏阳、宿豫、角城……这名字像年轮,一圈套一圈,看似复杂,其实大势所趋。元代建桃园县,明初就讹成桃源一直延用到清。谁说地方建置就得一成不变?桃源,这两个字里倒还真有乡土诗意——不过一旦关乎实际,名字往往不敌权力的决定。这地方历史真不是谁定了就能定死,总是在变。

民国三年,有个叫张相文的乡贤写了首诗,还挺会抒情——“洙泗寻源一水长,桃花哪及杏花香……”诗里提的那种离愁,夹杂点讽刺和实感。张先生原是桃源人,一朝名字变了,成了泗阳人。诗句就像一声叹息,可改名字的理由千头万绪。为啥桃源非要复叫泗阳?或许一时谁也说不清。

有一种说法传得极广,说宋教仁是湖南桃源人,国民党元老在上层,江苏不能和他的家乡重名——于是桃源就还回去给湖南,江苏用回泗阳。百度百科上到现在还留着这种解释。每逢县名更替,总有人愿意把故事讲得精彩些,但到底是不是这么回事?怕就怕真相没那么戏剧化。

另外一个理由,在淮安听来的。民国初年,全国都在整理县名,重复的得换,漕运也早不如前,随着淮安府地位滑落,四个县全换一遍。山阳变淮安、清河变淮阴、安东成涟水、桃源又成了泗阳。听上去更有一种“大势所趋”的意味,改名不是单挑谁,都是一锅端。

还有本土作家张荣超,得了“五个一工程奖”,在《沧桑》封面给了个说法,理由更复杂。重名是一层,树没了、河横着流、桃花不见……像哪那的悲戚与现实,混杂成一团。改县名这种事情,真会因为一棵树、一条河?张先生说法很文艺,但事情未必真就这么浪漫。

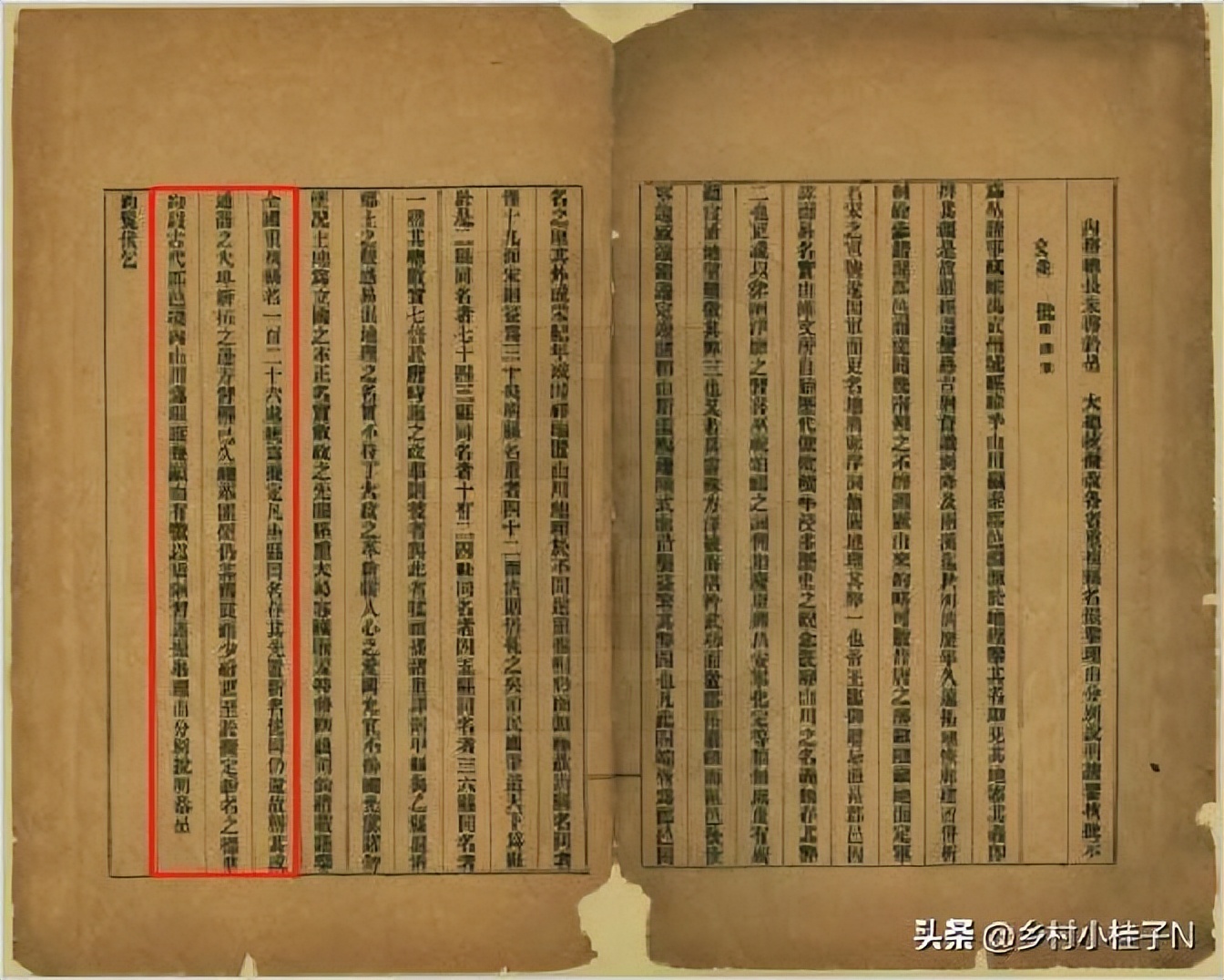

三种说法,摆在那里。有人怪宋教仁,有人归于大改潮流,有人惋惜风景人事。谁更准?本就没人在意标准答案。反反复复,人们只是想为地方名字找个合适的理由。可当笔者去查更深的史料,一份北洋政府的正式文件才让事情浮出水面。民国三年一月,国务总理熊希龄、内务总长朱启钤,联名给大总统袁世凯的呈报,《拟改各省重复县名撮举理由分别说明请鉴核批示文并批附清单》,别看名字长,内容挺密实。

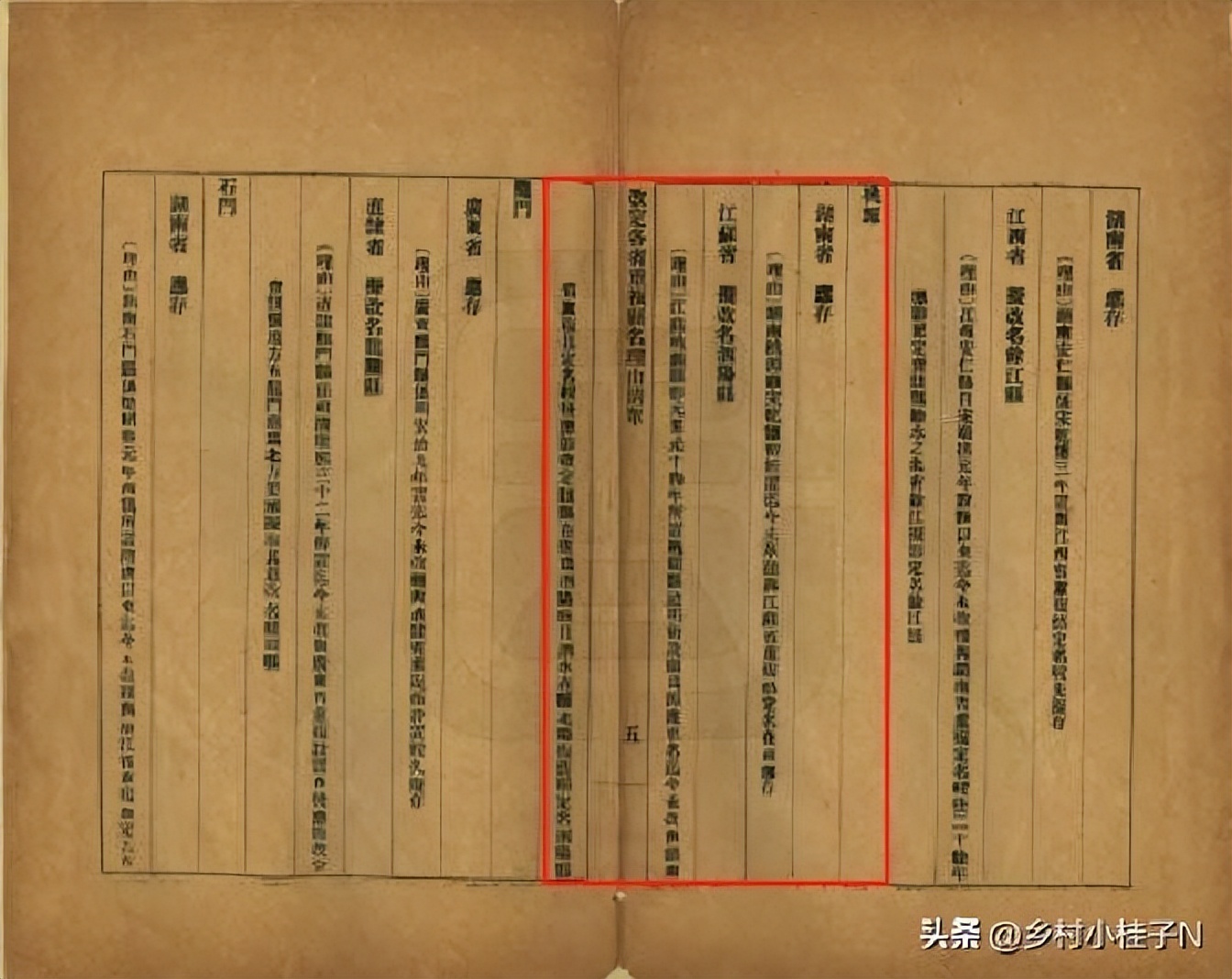

从文件看,民国初年,全国共七十多个两县同名、十几个三县同名,四县、五县甚至多达数例。“新城县”这个名字用得最多,全国有六处。这样看,改名潮席卷全国,江苏桃源并不特殊。基本原则是:谁历史久保谁,后来的换新名,除非有特殊交流背景,通商口岸、边地新设则另当别论。定名标准按古代辖区、山川地形等具体来定,顶多拿点旧名来作个新文章。

袁世凯一批,就这么改下去。泗阳是这样,淮安、涟水、淮阴也都如此,没单独偏向谁,更没人因为关系宋教仁去特别照拂湖南桃源。从清单看,湖南桃源县名字早定在前,江苏桃源县时间靠后。为了避免重名,江苏“桃源”改回西汉时代曾用的“泗阳县”。这种逻辑下,议论宋教仁其实没啥依据。

而且宋教仁民国二年三月就被暗杀了,袁世凯与他风马牛不相及。指望宋教仁影响改县名,时间都搭不上。可为什么人们总爱把责任推给某个名人?也许是人心好为故事添加点烟火气。反过来,谁又能说清更名是否全凭一纸文件?历史里的光和影,有时谁知道真和假。

这种县名的变迁,其实就在一朝一夕。严肃点说,变来变去都挺随时代,大事小情、荒唐也好严肃也罢,终究是上层决策落到基层。江苏桃源、湖南桃源,光靠各自时间的先后定下存废。说因景致消逝改名,不过是后人添的注解。这和张相文的“鸡犬桑麻失故乡”是两回事。你说以泗水名之更合理,可本地人或多或少还惦记着桃花源的影子。反正后来叫泗阳,户口本印谁家都无所谓,只是诗意淡了点。

话说回来,泗阳的命名惯性其实又回到原点,如今县名变得普通,泗水北岸一片安稳。不争的事实是,现在谈及更名,多数人不过想给过去理个头绪,把一个名字往旧历史上靠。真实的理由在正式文件里,套着规定条文。

倒也未必每个人都愿意信服官方材料。就像有些研究觉得历史叙事本不应该全信书面,毕竟地头蛇和文献里的龙王,谁更有日子气不一定。文件就摆在那儿,说的话实在,落实细节谁去关心?可要说湖南桃源就能让江苏桃源让名,怎么说都不太对。

地方改名,不是一两个人讲出来的名堂,不是某一派学说便能尽数。实情是新旧循环,主事者按章行事,一份文件就能决定一个地方未来几十年的叫法。江苏泗阳县,既回归历史名字,也连接现代认同,一笔勾销所有说法。专家、文人、乡贤,他们有各自说头,却被官方记录轻易隐去。

有点意思的是,谁家老人还记得桃源这两个字?现在的孩子写家庭住址,就只认泗阳,不提桃花。诗韵或者景色早就在生活流转中稀释成街市与楼房了。名字背后的江河与流年,慢慢不存在争议。

县名的推敲和更迭,有时像孩子换乳牙,不管你舍不舍得,时间到就自然脱落。历史变了,故事自然淡了。每个人都未必痛快接受这样的现实,可大势如挪山。

最后也不用讲什么永恒,只是有些名字兜兜转转,终归落定在那个看似普通的小城上。至于是谁拍板、哪件事牵动大变,都成一阵风,走远了。