“你要说欧洲人对‘罗马’这两个字有多执念,可能咱中国人都很难共情——毕竟大一统、法治、文明这些词,他们骨子里都跟‘罗马’挂钩。自打罗马帝国灭亡后,啥德意志、法国、俄罗斯,甚至美国,都恨不得给自己贴个‘新罗马’的标签。但你可能不知道,除了这些上位玩家以外,还有一个不起眼的国家,差点把‘罗马’搬回了家门口——罗马尼亚。你瞅这国名,就像是‘我就罗马人后代,咋地吧?’”

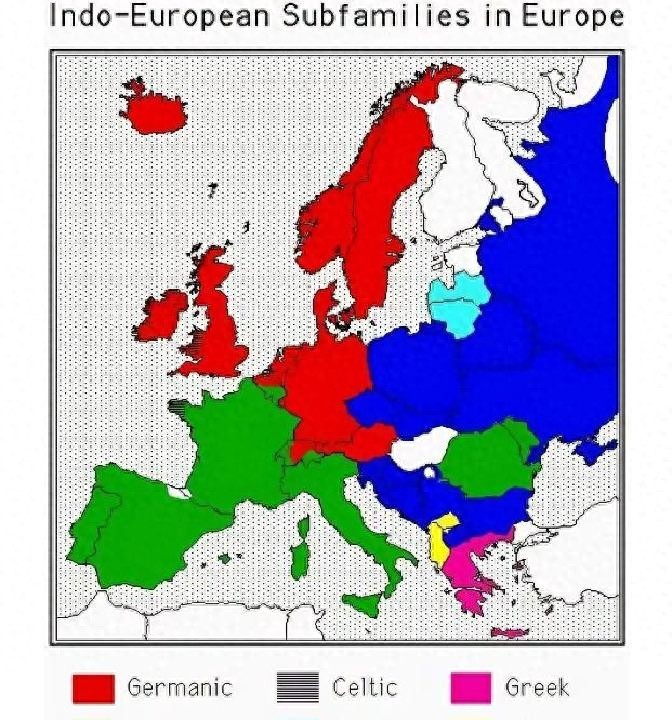

说起罗马尼亚,大部分人的第一反应,无非是东南欧那个跟塞尔维亚、保加利亚挨着的地方,冷战时还站过苏联阵营。难怪很多人见到罗曼尼亚哥们、说点热情话,都带点斯拉夫腔调,压根没把他们当自己人。但你要真和本地人聊上几句,就会发现,罗马尼亚其实和意大利、西班牙这帮西南欧兄弟,亲得很。按他们自己的说法,就是“罗马人的土地”,拉丁人底色,跟四周斯拉夫风味,完全不是一个画风。

那咋就成了这么孤寂地被斯拉夫包了个饺子的“拉丁跳岛”?要说根子,大可不必专门翻档案。你只得瞅一瞅罗马尼亚人对“自己是罗马后裔”的执念,简直有点像咱家某些村里人,祖宗八代的事都得捋清楚。

其实咱要从头说,就得先倒带到那个乱七八糟的古巴尔干。你看差不多公元前两千年左右,有一伙叫色雷斯的小部落,晃悠到了现在罗马尼亚这一块,跟本地人一搅和,最后捏成了盖特-达契亚人这拨人。说来也是,这帮人的命挺苦,也挺能折腾。后来,邻近的哥们:希腊、波斯,还有马其顿那伙,时不时过来串个门,带点文化、打个仗,折腾得这一片子民都变聪明了,也变团结了。

你要说公国真格的出场,还得看布雷比斯塔这位大哥。他一声令下,各部落ひ啦啦归拢成一片,算是第一次有了像样点的、能对外喊话的达契亚国家。结果吧,赶上罗马自己乱得一塌糊涂,庞培搞内战,达契亚跟着下注结果连连翻车。布雷比斯塔被干掉了,一脚踢进了历史暗道。与他同步倒下的是罗马那边的凯撒,这年头大人物都不太长命。

这之后,罗马没消停,反而是处于“见谁不顺眼就上”的扩张期。你说兵力、地盘、资源,处处都要抢。谁能把达契亚这个咽喉地梁霸占了,哪怕是老天也得让位于奥古斯都。但你别说,这帮达契亚人愣是把日耳曼那些野哥们防住了大半,罗马人盯了好多年,却没拿大合同。

到了德凯巴鲁斯这号人出场——跟前头布雷比斯塔一样,讲究的是一统大业。他重拾散落的达契亚,跟罗马正面杠上。第一次,图密善皇帝打过来,结果扑了个空,连自己的将领都折了。可罗马人是打不垮的“老炮儿”,转年再来,德凯巴鲁斯觉着拳头比不过了,便顺水推舟,签了合约——巧妙地为自己争了个补给,再让对方年年送钱送粮。你说这人会过日子吧,嘴巴是软的,骨头还挺硬,达契亚算不上彻底被拿下。

哪怕这样,罗马哪能服气?赶上图拉真这号“拼地盘不要命”的狠角色,他上来就是大手笔。说真的,罗马帝国能把版图撑到最大的时期,全赖这位“土王爷”给狠狠地添砖加瓦。为夺达契亚,图拉真亲自带人杀了过去,十五万大军,气势汹汹。国家之间,有时候就是这气场。

说起来,图拉真倒是挺会搞大工程。正如后来罗马尼亚大爷跟我唠嗑一样:“我们这还有他搭的桥墩子呢!”那座多瑙河大桥,至今还能看见残骸,比什么口头承诺都来得实在。

你别看罗马这份“条约”,达契亚人暗地里从没服气。几年以后,手底下的小兵开始偷着闹事,罗马人再度动兵,第二回合打赢了,德凯巴鲁斯自杀,彻底收拾清净。图拉真为了这胜利,办了整整四个月的派对,你们家有谁过生日能这么持久不?说实话,罗马人过日子那排场,不输现在的欧冠决赛。

有意思在这儿:罗马人打下来之后,没把本地人搂在怀里,而是大手一挥,把原住民统统“迁出”,实控拉丁人,再往达契亚里安插自己的部下和兵家后裔。语言、信仰,拿过来就普及。连退役的老兵都和本地姑娘结成了家——有点像咱知青支边,最后留下根的那种劲头。结果呢,罗马尼亚慢慢变成了一个连血脉、口音、生活习惯都和罗马沾边的地方。谁能说这种地缝里扎出来的民族,不算罗马人后裔?

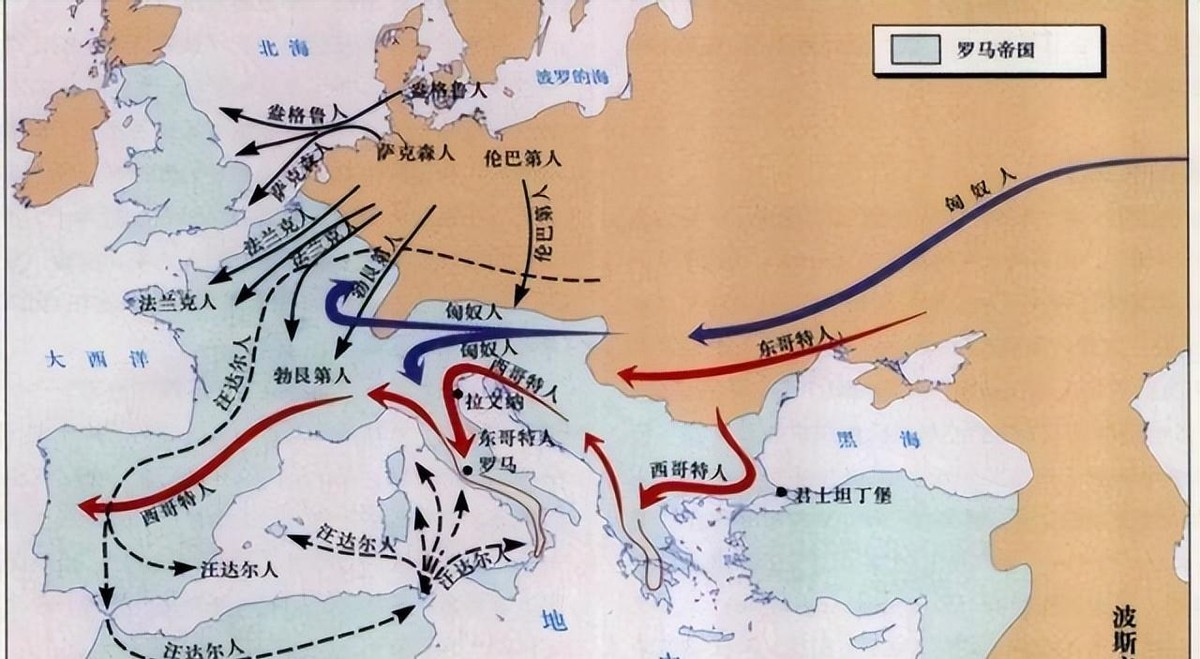

可老天爷从不惯着谁。三百年一过,罗马帝国自己也架不住崩塌。达契亚这档子“行省”管不住了,兵马退回去后,整个罗马尼亚立刻成了乱世福地:匈人、阿瓦尔、再后边斯拉夫,各路游牧八方来会,各自都想来分点蛋糕。你仔细看那段时间的记录,基本都跟黑乎乎的谜一样——能查到的大事不多,小民百姓的口头故事都比正史靠谱。

但你要说斯拉夫人最能“把人同化”,咱罗马尼亚偏是个刺头。差不多多瑙河下游全成了斯拉夫一家亲,就中间这塊,怎么都不带入伙,有点儿像东北那小城被大城市包围,就是不服管。

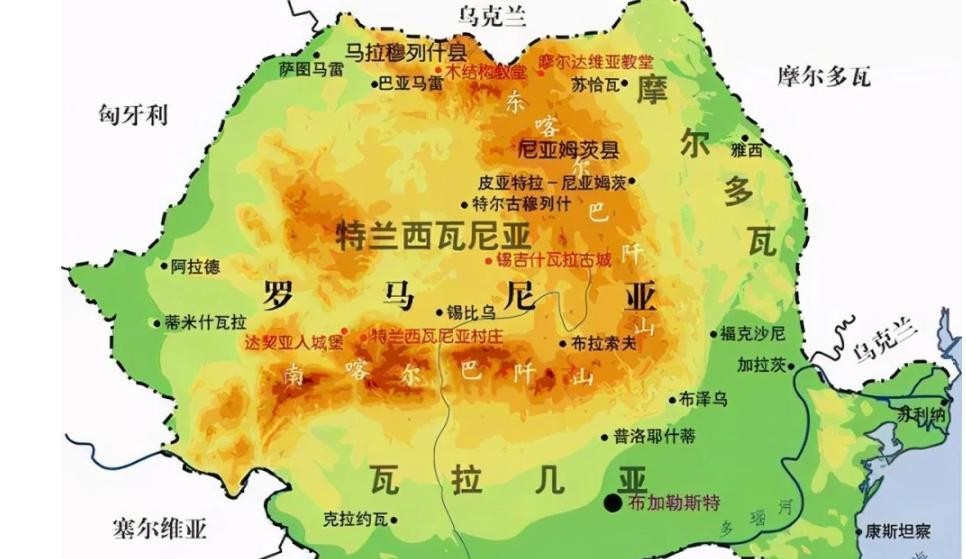

到了后来,罗马尼亚反而成了四面楚歌的拼图。十世纪,匈牙利开始向这灌点日耳曼劲儿,特兰西瓦尼亚一度变成大匈国下面的“富庶自留地”。你可以说,匈牙利是老狐狸,可罗马尼亚人也不是省油的灯,他们靠着拼命“带防抗争”,特兰西瓦尼亚好几年都没丢彻底手。

匈牙利这家总觉得不踏实,干脆请来日耳曼帮手,让西欧文化在这儿“浸泡”。你要是逛逛罗马尼亚古镇,有时会突然看到意大利味十足的大宅子,原来是那个时候埋的种。

13到14世纪,天天拼命夹缝中求活的罗马尼亚人,终于混出了两大公国,罗马尼亚公国(瓦拉几亚)和摩尔多瓦公国。别看是各自为政,这帮人一旦遇到外敌,团结起来那效率,比现代公司“临时项目组”不知高到哪里去了。

等到奥斯曼土耳其这“黑旋风”横扫了拜占庭,罗马尼亚三大公国都成了小弟,顶着当时欧洲最强硬的统治,夹在俄奥之间,哪怕土地分三块,也是各自死命硬扛。这段时间,罗马尼亚人深知“强权之下要藏着掖着”,一边进贡,一边算计,将来哪天能溜出去。

十九世纪迈开步伐,西欧启蒙思想无缝对接到这片土地。罗马尼亚的学者开始在家门口摆事实,论证“我们是罗马拉丁人的后裔,谁也不能赶我们走”。这一波自我认同,直到今天都还是家长里短、节日里常念的故事。“血统是文化认同,谁想蒙混过去,我们不答应!”老人们这样讲,孩子们心领神会。民族意识启蒙到骨子里,再加三公国统一,罗马尼亚真成了文艺复兴的标本。

你要是走在布加勒斯特的街上,问问年长的大娘,为什么罗马尼亚人还记得那一天合并特兰西瓦尼亚?她会笑着叨叨:“那天,我们终于像罗马一样,站在一起了。”1918年,这个小国家赶上了时代的轰动。奥匈帝国解体,特兰西瓦尼亚投票合并罗马尼亚,这一天直至现在还是所有人的国庆日。

讲到这里,不得不说一句:罗马尼亚这段历史,像是见证了一个民族在崇拜拉丁血脉和反抗外来强权之间不停打转。你今天走进这里,听他们说话、唱歌,都会感觉那点罗马人的影子。可他家院子里摆着的是混杂了斯拉夫和奥斯曼的年节,文化、血统、语言早已搅和成独一无二的粥。

我想,如果哪天欧洲再闹什么“罗马的继承权”,罗马尼亚这老家伙一定第一个跳出来,拍拍胸脯:“我们不是第一,但我们活得最长。”人嘛,有时候能不能证明自己,是不是最纯正,可能都不重要,要紧的是,能在风浪里守住属于自己的那口气——哪怕被层层包围,也不妥协。反正,谁说罗马的旗帜,非得在意大利飘扬?