在查尔斯·摩尔《园林是一首诗》书中论述了一些光和园林的关系。我觉得相当有启发,总结一篇笔记分享给大家~

我们知道有光才会有园林,没有阳光,植物不会茁壮成长,水面不会泛起金色涟漪,地上也没有阴影。

每处场地接收到的阳光都有所差别,不同的强度,颜色,移动方式,照射角度,大气和植物叶面的层层过滤,地面或水面的反射,形成了有节奏的乐章,这样的乐章似乎随处可见,但每处都不尽相同。

在北方大陆,太阳挂在低空,并且夏夜漫长,而在接近赤道的地带,太阳高悬,明暗转换非常迅速。不同维度的园林,其接收的日光也有所不同。

我举两个例子:

英国园林的特点体现在几乎与大地齐平的水平光线,它会在地面投下长长的阴影,在水面形成粼粼波光,树叶和草地的郁郁葱葱通过背景光源得以凸显。

英国斯托海德庄园

英国斯托海德庄园热带园林则完全不同,垂直光线在树下形成浓重的阴影,突出墙面和其他地面相垂直的表面纹理细节。

布雷·马克思的希提欧庄园

布雷·马克思的希提欧庄园虽然两者都是晴天,但大气层对太阳的光线的作用几乎不被人察觉,不同的大气会产生不同的漫反射。所以热带的光线看上去就要比亚热带和温带的光线更强。这其实也反过来影响了园林。

英国湿重的空气会形成及夸张的大气透视,致使山峦产生后退的效果,隐入远远的天际,如同经过了水彩的涂抹。

画家描绘出理想的风景,园林家照此建造园林,画师反过来再对这样的园林进行重现。所以你在欧洲绘画中经常能看到一层层的远山,越来越淡,隐入天际。

而在低纬度地区虽然阳光强烈,但不同气候产生的效果还是有差异的。

干燥的沙漠地带,清晰明澈的光线使远处的山头看起来异常清晰,似乎近在眼前。

而在澳大利亚阳光经大气薄雾过滤后,远处的变成了奇异的浅灰蓝色。

在潮湿的热带地区,天空常常是一片耀眼的白色,物体映衬在太阳光下,只能通过侧面影像的对照才能够看得清楚。

所以阳光的强度角度对于我们的视觉的欣赏至关重要。

北方多云的天空投下一种清淡的漫射光源,使地面错综复杂的细部凸显无余。

傍晚斜阳从云层的缝隙中突然出现时,它给地上的万物镀上一层金色的光泽,仿佛乔尔内尔和提香的画作。

那么好,我们知道了阳光和园林的关系,之后要如何思考呢?

我们可以利用一天的不同时段和一年的不同季节来设定一些特定的场所。

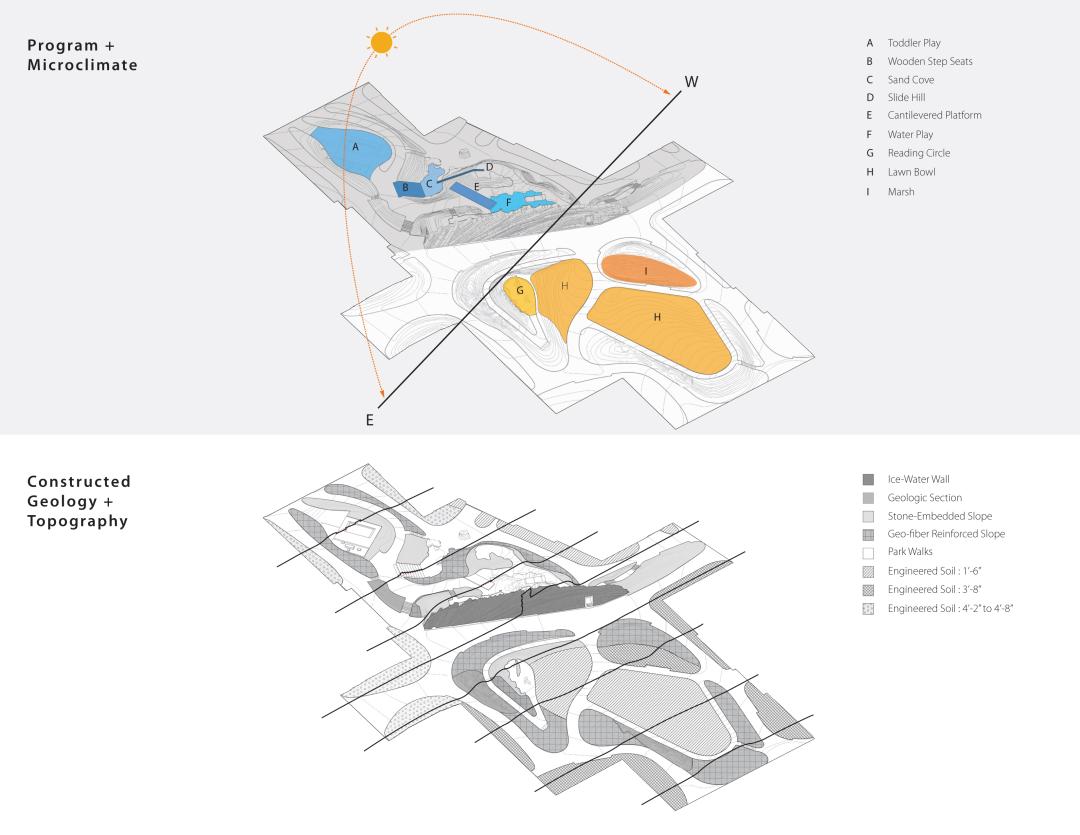

太阳每天都沿着固定的弧形路线划过天空,所以一处场地的某些地方总留在阴影之中,凉爽清新。而另一些地方却是终日阳光普照,温暖且欣欣向荣。在美国的泪滴公园中就利用太阳光线的不同,将公园分成了阳光草坪和林荫谷地。

在谷地设置儿童活动区,光线不刺眼方便家长照看孩子。

草坪区光阳普照,给晒太阳爱好者留足空间。

在冬日,雪花飞舞,但只要有所遮蔽且晒得到阳光,就是打发冬日午后时光的好地方。

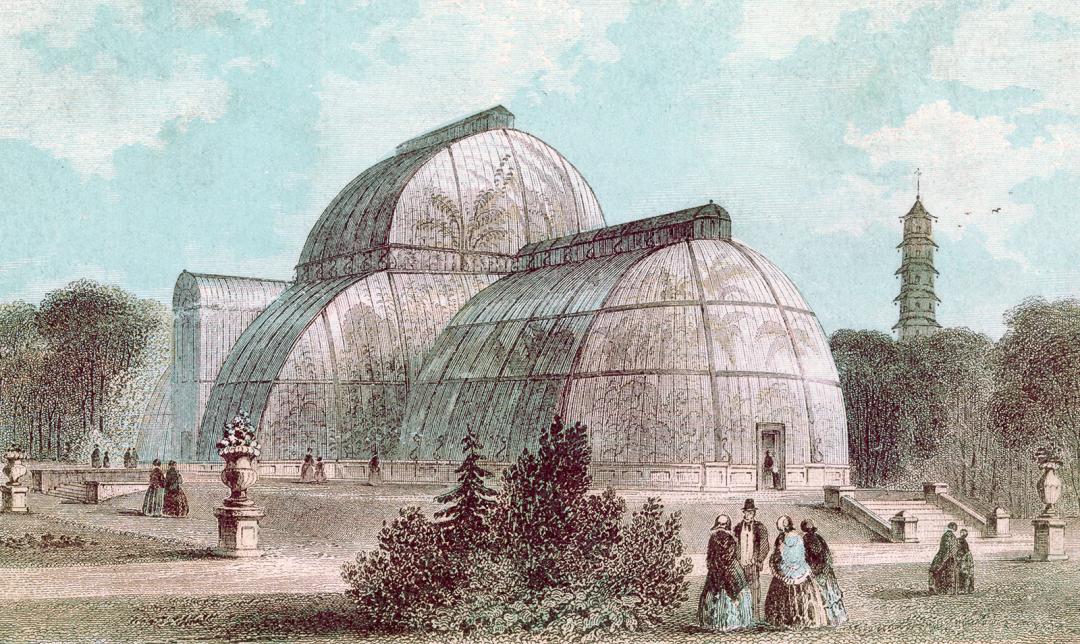

雪铁龙公园的温室

雪铁龙公园的温室到了夏日,有遮阴的露台或者阴凉的门廊则是避暑的理想场所。既能欣赏园中的景观,又躲开了午后炽热的阳光。

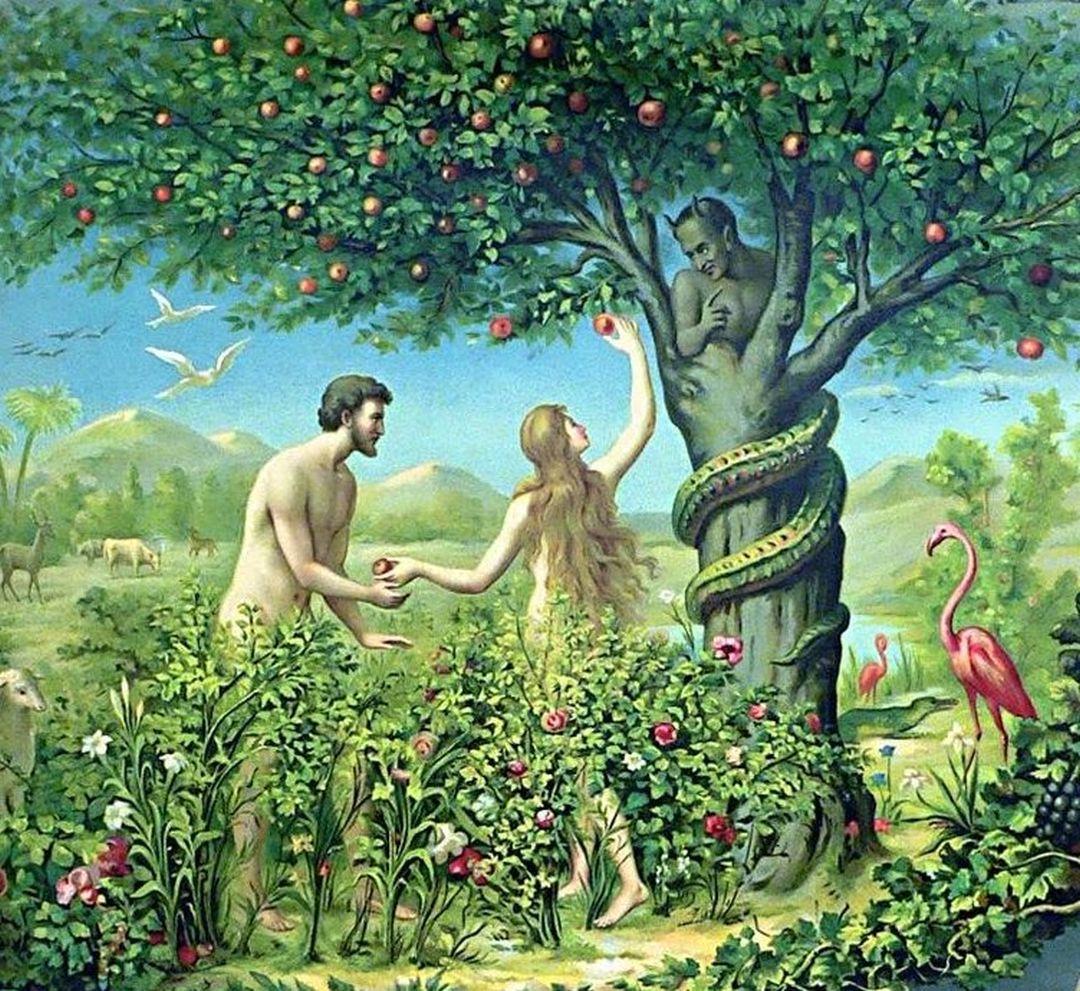

夏利玛儿花园园林的本质就是,人们把想象力沉浸在自然天堂的画面中:阳光普照,威风吹拂,完美的和谐之中,栖身于其中的我们享受着裸体的自由,宛如伊甸园中的亚当和夏娃。

夏利玛儿花园园林的本质就是,人们把想象力沉浸在自然天堂的画面中:阳光普照,威风吹拂,完美的和谐之中,栖身于其中的我们享受着裸体的自由,宛如伊甸园中的亚当和夏娃。

这种幻想在赫尔曼·梅尔维尔早期的作品《泰比》中有精彩的描述。

在南太平洋的乐园里,波利尼西亚美丽的女英雄法娅韦“脱去编结在肩上的宽松长袍,风帆一样展开,双臂高举,直挺挺地站在杜牧船头”。

然而在不那么舒适的气候下,园林常常需要对场地的局部小气候做些调整,使其适于居住或者让异域植物得以生长。自然的气候越是严酷,调节的幅度就越大。

《古兰经》将先知时代炎热干燥的沙漠与流水潺潺,熏风阵阵,凉爽而多荫的庭院作为对比。

伊斯兰园林设计围墙来抵挡烈日和沙土,通过成荫的绿树、微风吹拂的凉亭和流水叮咚的声响来暗示人间乐土的存在。

与之相对应,工业革命时期的钢铁和玻璃使得欧洲人有能力在阴沉寒冷的北方建造棕榈和兰花的明亮的热带天堂。

这样的改造看似让人们更舒适了,但这就又变成了单调乏味的环境,永远都是最佳强度的光线,恒定不变的温度和湿度。

最后我们借由查尔斯·摩尔的思考来看看中国的古典园林。江南园林虽阴雨绵绵,但婉转小巧,让人流连。

岭南园林虽空气湿热,但砖雕泥塑,目不暇接。

繁茂的树冠为我们遮蔽阳光,正午饱满的阳光下花朵向我们绽开笑颜,凌冽的冬季午后阳光温暖着我们,凉爽的日子微风轻轻拂过脸颊,这就是我们造访园林的理由。

这期就先聊到这,更多有趣的园林知识,请关注蚂蚁景观,我是小蚂哥,我们下期见吧~