“安徽”这个名字,一般人听着挺寻常。省名就是合并安庆和徽州两府,各取一字?其实真没那么直接!大家都以为安徽自古如此,实际早期根本不是这么回事。安徽这个称呼,最初压根不是省名,而是一块巡抚官员负责的地方范围,也不覆盖整个现安徽省。要说清这事,还得从明清两代制度演变说起。复杂,琐碎,但只要把细节拼接,对整个历史皮肉脉络的轮廓,反倒能有新鲜认识。那到底安徽这个“名”经历了哪些七拐八拐?

先得说“巡抚”这个官头衔。传到明朝,基本就成了个办法挺灵活的官,巡视安抚、临时赋权,出现灾难或者事态复杂时拎包赶来。当时安徽还是江南省一部分,全省甚至分成好几个大巡抚区域,安徽只占其一。不多话,宋朝时候,遇上灾荒灾情,朝廷会临派安抚大使下去,官名五花八门,巡抚、安抚使、提刑、提督。官也分等级,职务常常临时,事情完了就撤销。别嫌杂乱,那会儿很多制度都处于摸索、临时拼接的阶段,谁想到后来会由这些琐碎胚胎出一个大省之名的雏形?

洪武二十四年,明太祖叫懿文太子巡抚陕西,算中国历史巡抚最早案例之一。临时工身份,不带巡抚“使”头衔,干完即走。“巡行安抚”的意思其实远比后来职责宽泛,就是折腾折腾,抚慰一下人心。到了永乐年间,全国派26位大员分头转各省,军事民事都管。还是不叫巡抚,这一挂其实就是后来巡抚制的胚胎。

宣德以后,明朝索性各省搞起固定巡抚职位。名称不再临时,官帽子就此钉牢了。都说是巡抚,但你叫我巡抚管辣么多,我可招架不住怎么办?那就前头加点职衔,什么提督军务巡抚、总督巡抚,种类细分,好歹算理了头绪。巡抚没准会下辖好几个大区,带兵的就加提督衔,管政务的又分头安排,基层上跟普通知府差不多。你看着好像有点乱,但分职责的背后,是地方治理不断试错磨合。

到清朝,基本照搬明朝老规矩。巡抚又变成省里大头目,权责巨重。尤其顺治年间,巡抚数量和区域都被明确区划。1645年(顺治二年),清军攻下南京,当地继承原明朝南直隶制,搞江南省,底下还细分成三个巡抚大区。这里边,才第一次有点“安徽”这仨字的影子,但意义完全不同于今天。

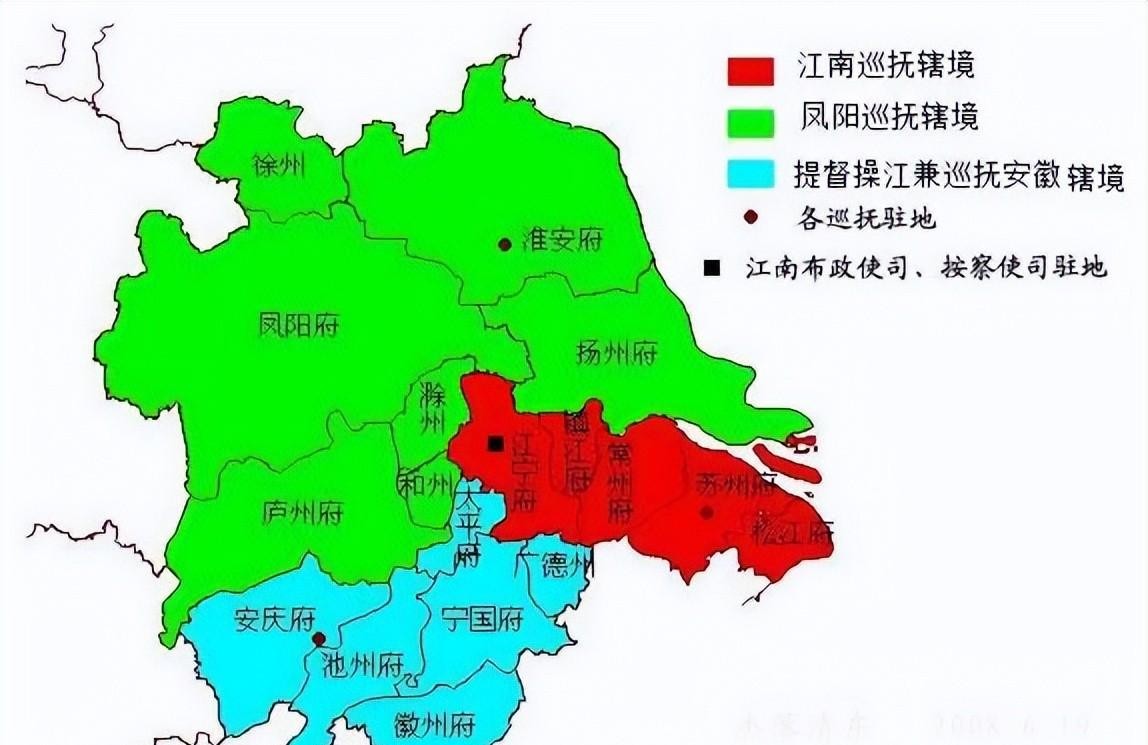

具体江南巡抚驻苏州,管现在江苏南边和上海;凤阳巡抚驻淮安,守住淮河以北,还囊括徐州、滁州一带,就是现在的安徽北部。还有一个区域,叫提督操江兼巡抚安徽,这就有点意思了。五府一州,安庆、徽州、池州、宁国、太平以及广德州,驻地安庆。这里“安徽”之名,其实是以安庆、徽州各取首字,总称这块区域。不包整个现安徽,更别说江淮、淮北那些地方。官方文件有时叫“操江巡抚”,又叫“安庐池太巡抚”,多数纯属口头简称,内容随作者和方言变动。到了顺治三年,李栖凤当了巡抚,文件正式写成“巡抚安徽”。但终归是管一块区域而已。

回头这个称呼其实很得当。安庆、徽州一直在这地界举足轻重,是明清时期南北交通与政务的双中心,这次合并命名,也算历史自然的选择。但跟全省根本沾不上边。那会儿安徽还不像河北、山东名称那样自带一地全部特质。

江南省没分省前,“安徽”实为这一区长江以南的巡抚统称,完全不含江淮、淮北意思。后头两百年来皖南皖北分治,都是从这条线思路分出来。江南省为什么能被切分,跟长江天然分界线关系最大。大江南北底层经济与风俗泾渭分明,管理层没法不把江当条分水岭。安庆、徽州成了这个区域的代名词,但没人在乎整个大安徽全域的意思。

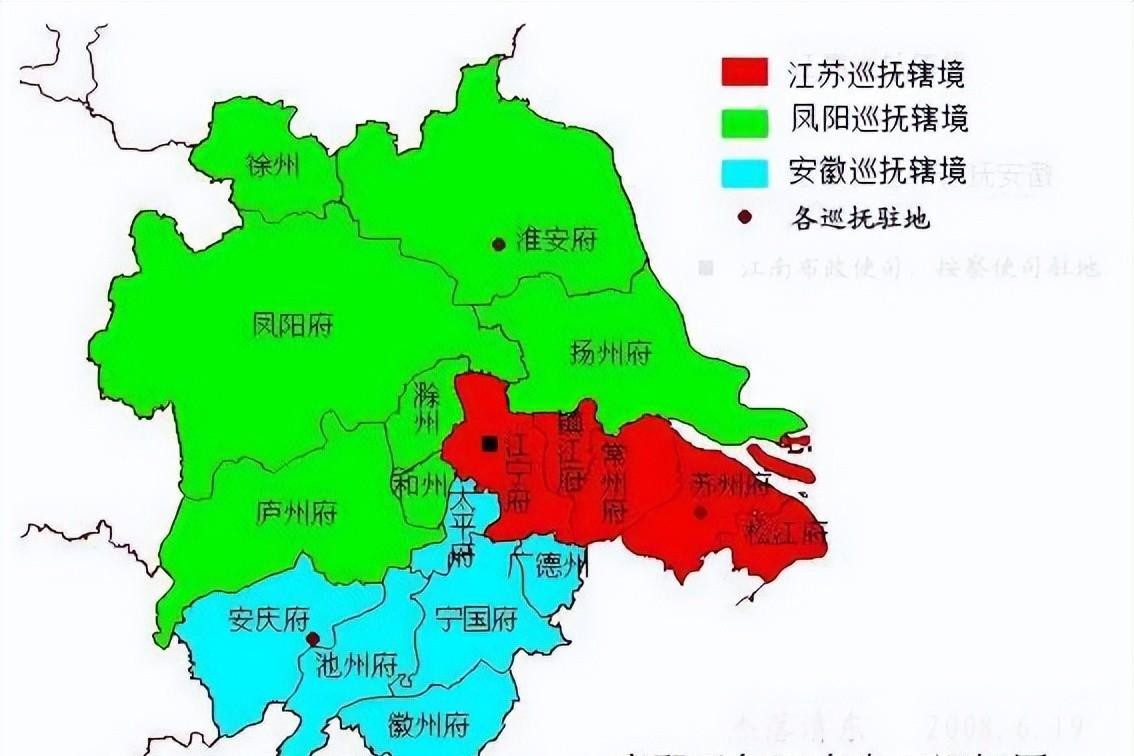

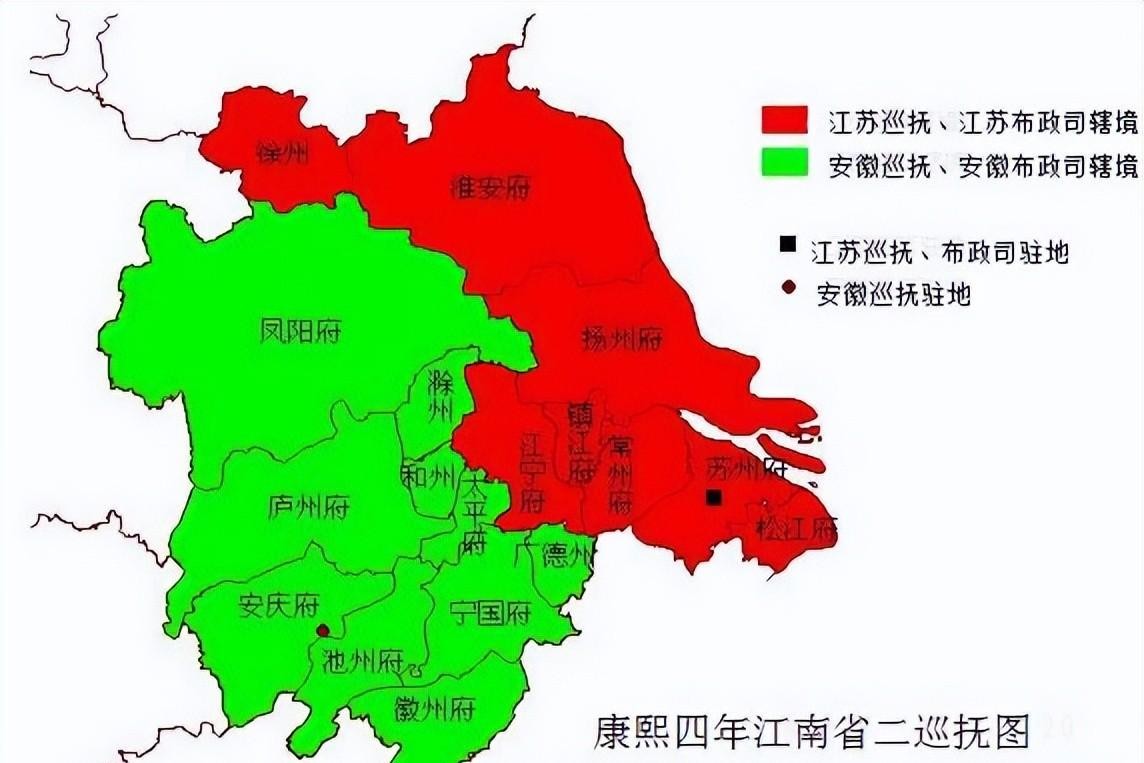

到了康熙时期故事起新篇。1661年分省大动作,清政府把江南省掰成东、西两个部分。东边叫“江南右布政使”,就是今江苏,西边叫“江南左布政使”,差不多对应现在安徽。行省虽分出名字,底下办事还没统一,巡抚还是三家分晋。东边巡抚就是“江苏”,江宁、苏州各抽一字拼名,而安徽巡抚仍沿用驻安庆模式,范围还是那五府一州。

没那么简单,凤阳巡抚那块更复杂。顺治年间时有时无,有时候被合到漕运总督,有时候又独立。全部过程恨不得没人搞清越整越糊涂。比如林起龙当任后,巡抚驻泰州,区划跟前后任都不完全一样。历史文件常常自相矛盾,就算清人自己,记录时都未必准确。

巡抚、布政使、按察使,三个体系经常重叠交错,实际办事都要多头通气。康熙六年(1667年),安徽布政使正式命名,安庆成名副其实省会。不过省会“江宁”挂了很久,事情谁来管,有时候安庆,有时候江宁,说不出一就是一。

进入乾隆年间,安徽省中心才真正完全往安庆倾斜,全省最高政权机关齐聚,是什么情况呢?不是徽州地盘小,也不是凤阳没实力,是安庆一个便利,水陆交通发达,府衙旧制根深蒂固。徽州经济虽强但地处偏僻山重水复,实际治理还得靠近江的重要交通口岸。乾隆二十五年,省机关安庆迁齐,省治彻底定型。

泰半人现在搞不清起初“安徽”其实不包含全部安徽内容,本意只是长江以南那片老安庆徽州地界的合称。这个事情后来省名沿用下来,倒是变成常识了。可明清两百年,不断微调撤并,各种官署和区域按需划分,命名只求大体便于行政,压根没人考虑历史后人会追根究底。

今天还有必要较真这些名号?好像没多大实际意义。啊口口相传、沿袭变革中,一个小小地名就是世代权力、地域分合的见证。你以为是省名,实际上易主易办、政区轮转,背后全是北上南下的权力流动。地图上一条分界线,历史里是汗水、权谋、治理、民心的合流。

翻看今天的政区,想象若省会没有几次南北调整,徽州文化、安庆商帮,江南江北的水火不容,也许全然不同。也许历史本无答案,仅看谁执笔,谁掌天时。如今安徽之如此,既是江河作分界,也是人心权衡下的偶然。

有时候,地名就是一道不大不小的谜,遮掩着几百年、上千年的故事,你信了吗?