“安徽”,大家可能觉得是理所当然的省名,像贵州、四川、福建一样,有种莫名的完整。打开手机地图,这些名字沉静地标在屏幕上,仿佛自古就该如此。可那些熟悉的地名,其实不是天然的产物,而是一代代人反复调整、吵闹、分合之后才定下来的。谁能想到,安徽本身在清朝之前甚至不是一个完整的省?有些细节,说出来还挺荒诞的!

网络上常见的说法:安徽省的名字是清朝分江南为江苏、安徽时,以安庆府、徽州府首字组合而成。乍听有道理,但稍微深挖就发现,不对劲。安徽最早,是巡抚(地方高级长官)辖区的称呼。也就是当时只管安庆和皖南一带的事务,总体范围收缩得很窄,并非一开始就涵盖了整个今天的安徽省。

事情要从“巡抚”这个角色说起。宋代碰上水灾、旱灾,天子就会派个官员去抚慰灾民,巡查情况。那个官叫巡抚,大部分时候是临时工,事儿干完就回家,没法和后世常设亚军相提并论。到了明朝,朱元璋把儿子太子派去巡抚陕西。有点像夸张动作,但本质上还是一次性的,不具备后来巡抚体系的持续性。

明永乐年间,派了尚书蹇义等26人,到全国大大小小各地安抚军民。官职响亮,影响力也不小,但称呼还不是“巡抚”,直到宣德年间,巡抚才真正在省级设立,成为一张“长期工岗位卡”。

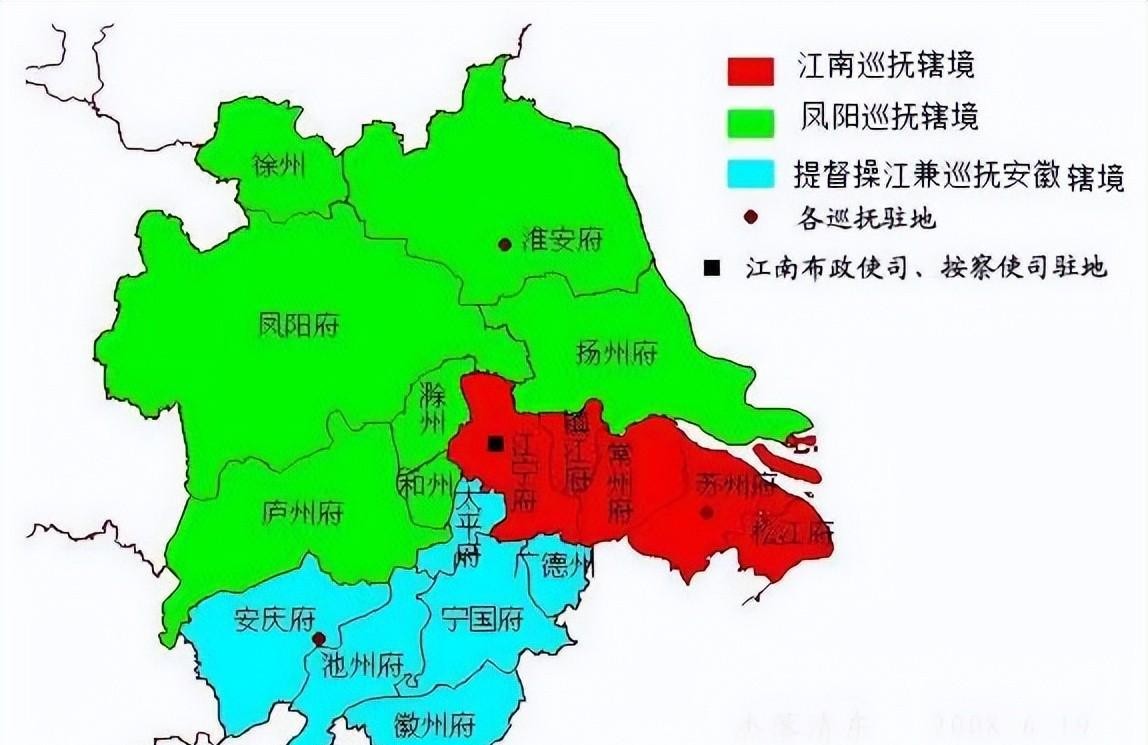

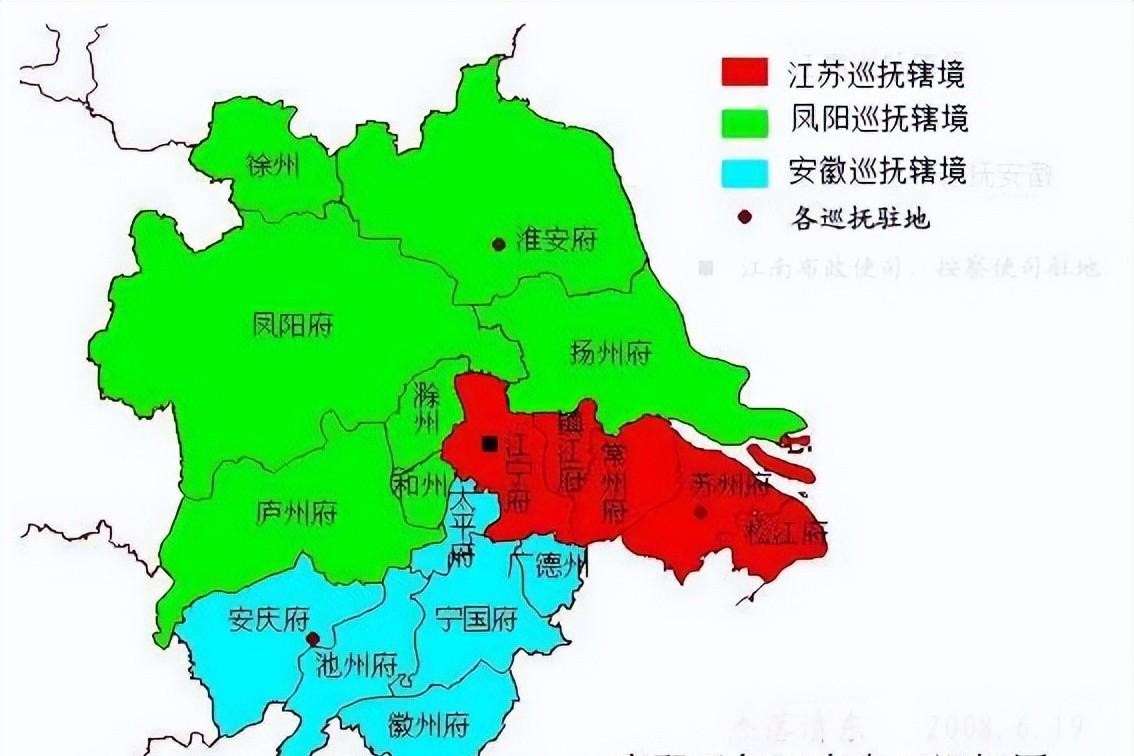

而到了清朝,沿用了明的制度框架,巡抚一时之间变成了各省最高领导。顺治年间设立22个巡抚,不久又增到24个。从那会儿开始,划分区域就成了头等大事儿。现在看那些官位头衔,凤阳巡抚、江南巡抚、提督操江、巡抚安徽……密密麻麻,听着挺复杂。什么凤庐巡抚、安庐池太巡抚,前后说法都不一致。到底叫啥?是不是有点糊涂?

查清史稿和其他资料,《清史稿》里有“操江巡抚”、“安庐池太巡抚”,但其实庐州不属于那片区域,更重要的是,徽州漏掉了!一会儿叫“安徽”,一会儿安庐池太,这些称呼都像是随口说出来的,根本没有官方严密规定。后来,李栖凤担任右副都御史,巡抚安徽。这才有了“巡抚安徽”的正式说法,不过当时的“安徽”,不是整个现在的省,而只是局部区域。

先别急着觉得不合理。省名的变化一直跟行政划分、经济中心有关系。清初,江南省还没分拆,安徽就已经被长江隔断成南北两个区块。其实“安徽”最初只配代表皖南——安庆府和下面四五州,多尔衮也没想到以后会成为全部的省称。倒是后世一直参照这种模糊的分割方式,像皖北行署、皖南行署,都以长江为区分线。这条大江说到底,决定了无数行政命运,古今都差不多。

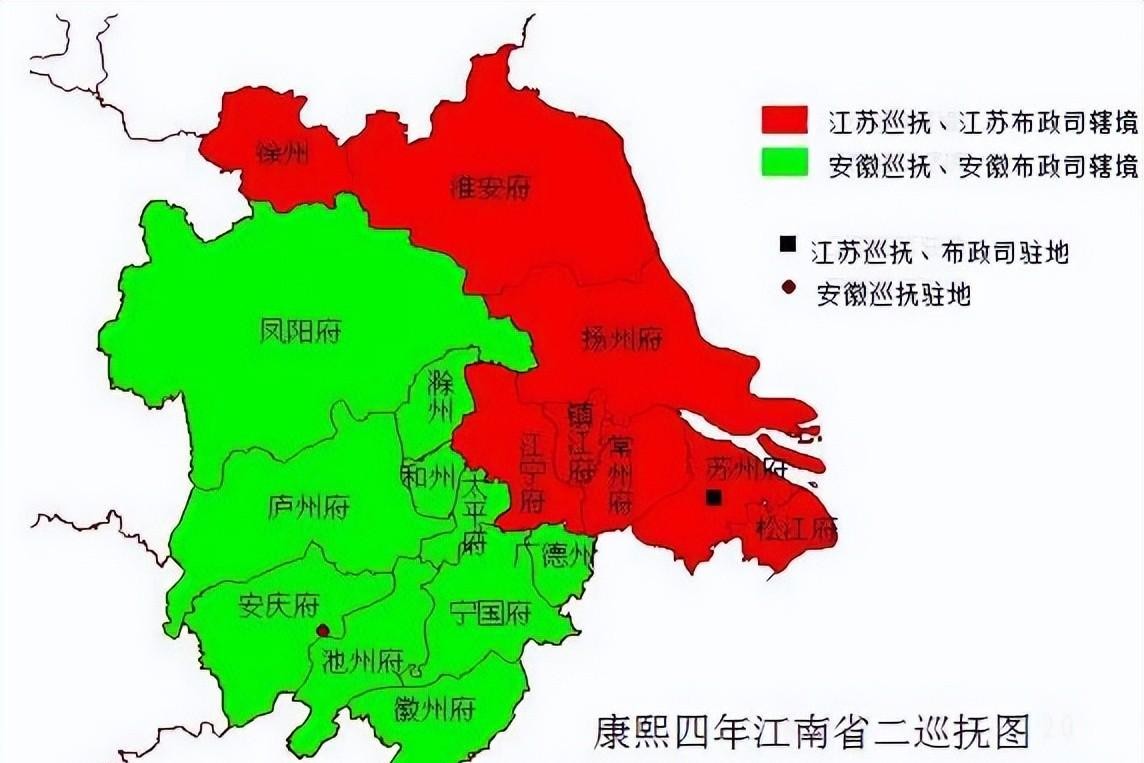

按道理说,江南省拆分是必然的。清顺治十八年,江南省分拆成东西两半,右布政使辖今江苏,左布政使辖今安徽。这倒挺有意思,两部分财政独立,可巡抚还分成三块。江苏巡抚延续江宁和苏州两大府的传统;安徽巡抚驻安庆,管理“安徽”地区;凤阳巡抚变来变去,有时取消,有时分给漕运总督,不断回炉重造。凤阳巡抚的地盘,其实大部分都在江北,和现在大家理解的安徽完全不同。

一份江南省的行政地图翻出来,三巡抚分别扎根在苏州、淮安、安庆,光看驻地就能看出各区的经济重心和权力格局,那种割裂感好像根本不是一体的省。分省后,江苏名字由江宁和苏州两府各取一字,安徽也是一样。但江苏巡抚和安徽巡抚的实际驻地、辖区,经常和财政税收辖区对不上,不知道谁管谁。

康熙五年往后,清政府反复调整辖区。什么凤阳府、庐州府、滁州、和州来来去去,有时候归江苏,有时候归安徽。税赋辖区和巡抚辖区慢慢对齐,但很长时间还在混乱状态。直到康熙六年,左布政使司正式改名安徽布政使司,安徽和江苏才有了比较“像模像样”的省级单位。这时省会却还在江宁,也就是南京,安庆还得等一等。

雍正、乾隆年间,凤阳府不断缩小地盘,颍州、亳州、泗州、六安州被提升为直隶州,凤阳府变成了边缘角色。安庆这个地方,逐渐取代凤阳和鹿州成为安徽的中心,省会迁移才有了真正的依据。

乾隆二十五年时,安徽省的行政大员才真正全部迁到安庆,财政、司法、大权集中,安庆也从南京的阴影里脱身,成为安徽真正的省会。这种命运转折,说得轻巧,可实际过程的反复和复杂恐怕超出了现在人的想象。风水轮流转,谁敢保证后头不会再有新变化?

这么看,“安徽”这两个字,最初只是代表南部。长江以北的皖北其实根本没有被包括在内。官方文件中有前后矛盾,比如一会儿安徽等于安庆府和南四府,一会儿又涵盖全省。最后康熙六年定名省份时,才统一用“安徽”作为全地区称呼。你要说安徽是以安庆、徽州两地得名,这一点没错;可一开始并没有“全省范畴”的意思,这跟很多网络说法其实有很大不同。

再次检查最近公开资料,发现安徽的历史自治和区划变动其实比大家以为的更频繁,政府公开信息也会有不统一的情况。比如2023年地方志公开数据,分区调整痕迹还很明显。深入挖掘案例,很多乡镇、地级市在过去三十年经历多次划转,边界变化让“安徽”一词的具体意义也在晃荡。有网友曾专门探访老乡村,发现村里老人甚至保留着对“江南省”的口头称呼——绝非所有人的记忆都同步变化。

从实操角度看,这种区划、命名调整对后续土地流转、地方财政发生影响。比如安徽边界调整期间,有些那些跨江行政权力归属混乱,导致税务归属延迟,影响地方发展。再比如此前省会迁移过程中,安庆财政、人口统计一度出现混乱,官方数据与民间习惯不一致。盘查2023年至今安徽统计局最新数据,边界行政合划后,安庆的经济指标才逐步回升。历史、现实紧密勾连,什么“安徽”不是一成不变,而是起起伏伏的过程。

再强调一次,安徽的名称不是“天然形成”,而是历史各种物理分割、行政使命变动拼凑出来的。反而说,安徽和江苏的名字都带有一股“临时工气质”,追根究底,不如福建和四川那样古老。有人讲,这种临时拼凑的个性,就是安徽人后来的务实、多变——也许是胡扯。也可能是事实,谁能分得清?!

历史其实没我们想象得那么整齐,没所谓“明确指向”。地名的演变,省份的调整,更多的是权力博弈下的结果。如果不仔细挖,很多所谓的结论全是表面的。也有悖于“大一统”说法,毕竟清末民初安徽行政区划又经历多轮调整,谁能保证现在的名字不是未来另一轮改革后的“旧称”?

如果真有定数,那也不是从一而终的规矩。行政区划和地名的变迁,过去如此,现在如此,将来也不会例外。

“安徽”还是那个安徽,只是含义早已不同。

时代还在转,地图上未来的名字,谁说得准呢?