【前言】

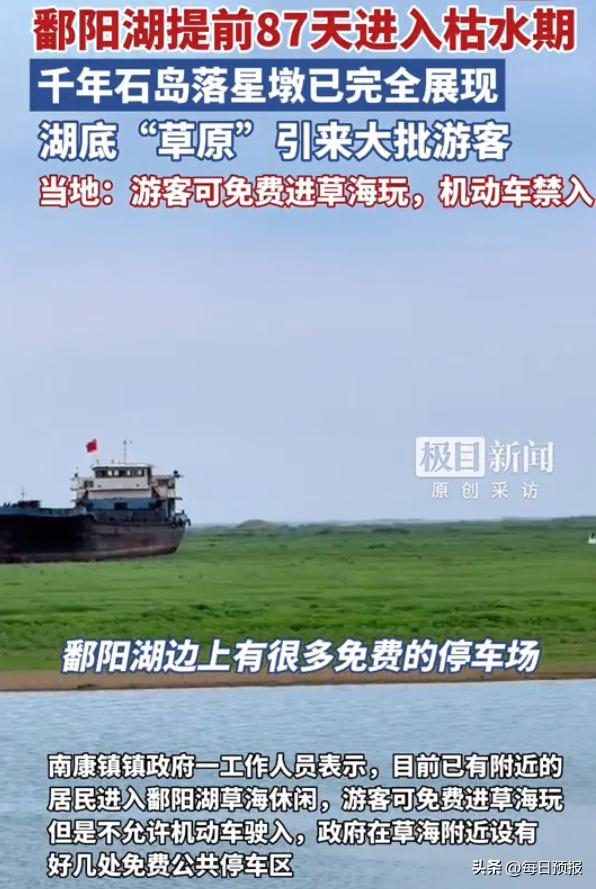

朋友们,可能你也看到了新闻——我国最大的淡水湖鄱阳湖,又提前见底了。湖底长满青草,远远望去像一片“草原”。这不是第一次,但今年特别早,提前了整整87天。湖水去哪了?为什么年年提前干涸?今天我们就来聊聊这件事,也关心一下靠湖吃饭的老乡们。

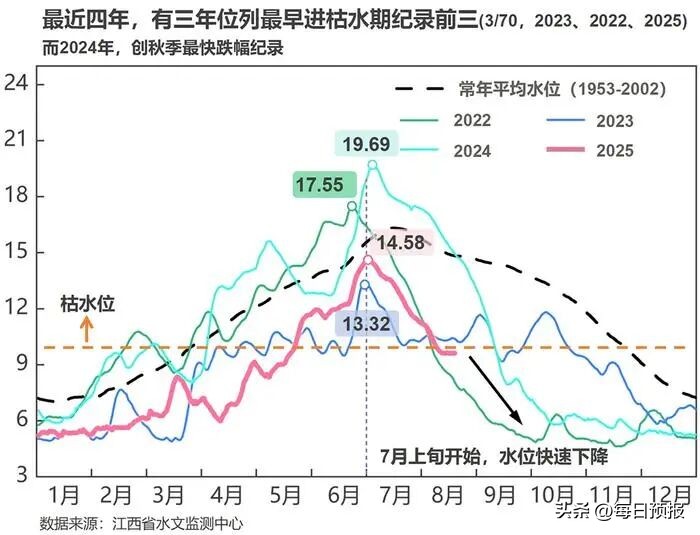

往年这时候,鄱阳湖本该是碧波荡漾,但现在却大片湖底裸露,草地连绵。位于江西的鄱阳湖是一个“季节性湖泊”,夏天水多、冬天水少本是常态。但今年8月8日就进入了枯水期,比往常平均提前近三个月,是有记录以来第三早。2003年至今的22年中,有17年出现枯水,尤其是2017年之后,几乎年年提前。

主要原因有几个:一是江西今年长时间高温少雨,五大河流汇入湖的水量大幅减少;二是长江来水也少了,加上下游河道下切,湖水更易外流;三是鄱阳湖是开放型的,存不住水,雨多水涨、雨少水退。本质上,是极端气候加剧了原有的水文节律失衡。

鄱阳湖周边大量农户和渔民靠湖生活。湖水早退,渔业资源减少,渔船搁浅,渔民收入骤降。同时,湖区农业灌溉也受限,部分农田取水困难,晚稻、水生作物生长受影响。生态退化还导致候鸟栖息地减少,生物多样性受损,长期看对农业环境和气候调节都不利。

一方面,要加强水源统一调度和水利设施建设,比如合理控制湖口闸门、建设生态水库,尽量延缓湖水流失;另一方面,周边地区需推广节水农业,农民可改种耐旱作物,发展适应性更强的种养模式。从更大视角看,全球变暖问题不缓解,极端天气只会更多,每个人节约用水、保护环境也是在做贡献。