美食老字号,深藏着老餮们对一座城市味道的热爱。

继不久前寻味新街口之后,本期“读城”,南京著名节目主持人吴晓平受邀亮相“文脉君说”,带领大家寻味南京夫子庙的老字号。

老吴是老城南,从1958年起就住在贡院街上。他见证了很多夫子庙老字号的发展,也品尝了许许多多的美食。

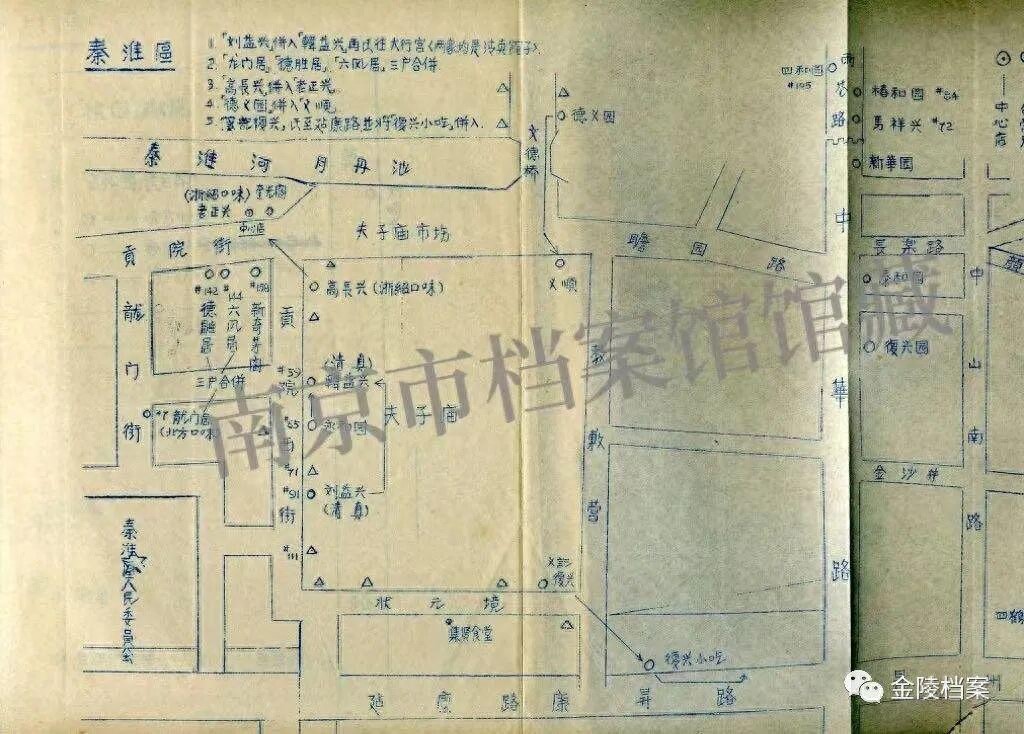

看着一张南京市档案馆馆藏的夫子庙“美食地图”,老吴的话匣子打开了——

奇芳阁

夫子庙的老字号大部分都集中在贡院街上,第一家就要讲到奇芳阁。

这个奇芳阁在我小时候的印象中叫新奇芳,我以为它是新成立的一家馆子。其实晚清的时候就有了。

奇芳阁最初是开在奇望街(今建康路)的一家茶社。1919年在夫子庙贡院街口又增开新店,名“新奇芳阁”。

南京市档案馆馆藏夫子庙“美食地图”

这家店占据了天时地利之位,地处贡院街和贡院西街的交叉点,是“龙灯头”的好位置(夫子庙年年灯会,放龙灯,它位于头上)。

奇芳阁的传统特色小吃品种,以鸭油酥烧饼、麻油素干丝和素什锦菜包等最为有名。

记得店里做鸭油酥烧饼的香味儿飘出来,让一条街都是烧饼香。麻油素干丝也是一绝。几年前店里的老厨师请我吃这道菜,告诉我干丝都是手工切的。

奇芳阁旧影

魁光阁

在奇芳阁街对过,还有一个更具地标特色的建筑,魁光阁。只要我们看到照片上夫子庙秦淮河泮池边的塔,就知道那是魁光阁。

魁光阁茶馆是一家有着百余年历史的清真茶楼,紧傍秦淮河。茶馆取名“魁星高照,光宗耀祖”之意。在明清科举时代,江南的秀才们来金陵赶考,住在附近状元境。店主为了做生意,便开设了魁光阁茶馆。

魁光阁经营的也是秦淮小吃。改革开放后,经过内部装修,魁光阁提档升级,在那里不仅能吃到秦淮小吃,还能欣赏到十里秦淮的风景,所以名气越来越大。

据史料记载,民国时期坐落在夫子庙核心地带的共有二三十家茶馆,除了奇芳阁、魁光阁,还有义顺、六朝居两家也很有名。

魁光阁是夫子庙一处地标

老正兴

魁光阁旁边有家老正兴,也颇有名气,是浙帮菜,店里多是水里面的菜,比如下巴划水。现在很难吃到了。是以青鱼下巴和鱼尾为主料,经油煎后加姜末、酱油、白糖等调料焖烧而成,起名源于烹制时鱼下巴与尾鳍形似水中划动之态。

此外还有响油鳝糊也是一道特色菜。响油鳝糊怎么烧?过去从老正兴退休的老师傅告诉我,一定要拿不能太粗也不能太细的黄鳝划成细条子下锅爆炒。端到客人桌上的时候,要求在17秒之内。响油的意思,就是菜端上桌的时候,油还在咕噜咕噜地响,你说能不好吃吗?

还有一道著名的腐乳肉,现在人一般都不晓得了,用腐乳汁烧红烧肉,味道很独特。据说民国时期,这道菜是蒋介石的最爱。

老正兴还有一道名菜叫草头圈子。圈子就是猪大肠,一定要用新鲜的猪大肠和头一茬刚刚割下来的秧草一起烧,我们南京话叫草头,扬州话也叫草头,也是非常有名的。

老正兴旧影

六凤居

再往西边走,还有一家六凤居,六凤居的葱油饼是最让我嘴馋的。

每天下午我们三四点钟放学,路过贡院街,口水真的撒了一地。那时候我们也没钱买,就围到旁边,看看都是舒服的。

店家用一口扁锅做葱油饼,反复揉,里面就撒一道一道葱花,加上盐、油,然后再揉一下,再擀饼再撒,撒上以后再揉千层万层,然后往一个大油锅里一放,用两个铲子,把油饼翻过来,再翻过来,还当当当地敲铁锅。

整个贡院街,大家听到的全是响声,闻到的全是香味,排队每天排很长。那时候一整块是买不起的,你称个5毛钱的,他称个3毛钱的。我吃过。葱油饼吃到嘴的时候一不小心就碎了一地,所以你要用纸头托着吃,乖乖,好吃!

江苏文库·研究编《江苏地方文化史·南京卷》记载南京众多饭店

永和园

再往西边,讲到我当年在的塑料六厂街对面的永和园。永和园最有名的叫蟹壳黄酥烧饼。顾名思义,颜色苍黄的,就像螃蟹壳一样的,所以叫蟹壳黄酥烧饼。

那时候永和园有个景观。我们在街对过天天看着奇怪,到夫子庙来玩的游人,到了永和园门口一个个仰头望,这么多人在围着店门口看什么呢?原来是看上面三个字。永和园三个字,大部分人都认不出来,哪个写的?林散之写的。

永和园太有名气了,当年朱自清和俞平伯就是在永和园吃完小吃后,乘船游秦淮河,回来写了《桨声灯影里的秦淮河》。

永和园旧影

蒋有记

贡院西街上还有一家蒋有记,民国初年就创办了,也是百年老店。

我读中学那会儿,蒋有记老板的儿子蒋玉友是我二十七中学的同班同学,虽然同窗只有半年,但印象很深,大家会叫他蒋有记小老板。

早几年,我还在电视上看到他,也是老头儿了。可遗憾的是,我前年去老门东蒋有记想拜访他时,听他的儿子说,蒋玉友已经去世。

记得那天我从老门东出来以后,在那台阶上坐了半天回不过神来,心里面总有一种恍如隔世的感觉。

夫子庙一带还有好多老字号,比如华乐园、江苏酒家,我们结婚办酒席就在江苏酒家办的。

其实我们谈论美食的时候,常常回忆起我们的童年,回忆起我们的青春,回忆起我们这辈子走过来的日子。

之所以大家对老字号的这种情怀永远不断,实际上是大家对自己过往的生活永远充满了温馨的回忆。

烟火年年,美食的记忆永远活色生香。这是永远也不会消失的南京味道。

文|现代快报/现代+记者 王凡

视频 | 现代快报/现代+记者 刘畅

图 |现代快报/现代+记者 赵杰

老照片来自“金陵档案”“南京老照片”公众号

江苏省哲学社会科学规划办公室

和现代快报联合推出“江苏文脉”微信公众号

↓↓↓

长按即可关注