东岳泰山之雄,西岳华山之险,南岳衡山之秀,北岳恒山之奇,中岳嵩山之峻共闻名于世。大家都知道北岳恒山位于山西省大同市浑源县城南,却很少有人知道北岳庙是建在河北省保定市曲阳县。

是当年有人把北岳庙建错了地方吗?当然不是,历代帝王拜祭北岳山神的地方怎么可能搞错。这里也不必故意卖关子,谁也没错的,是北岳之山在历史上曾经做过更改。

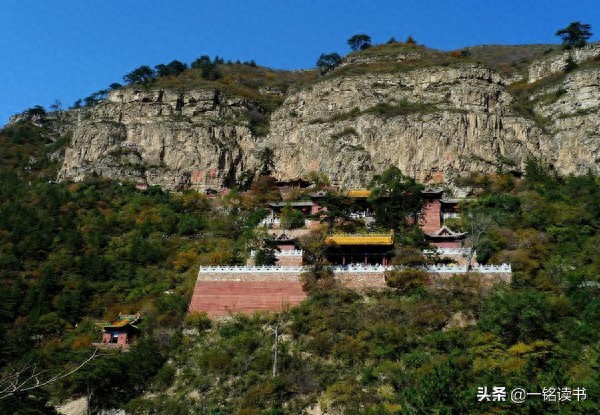

自春秋战国至明代,北岳恒山一直定为河北大茂山,而北岳庙就建在大茂山下的河北曲阳,历朝也都在此祭祀北岳。

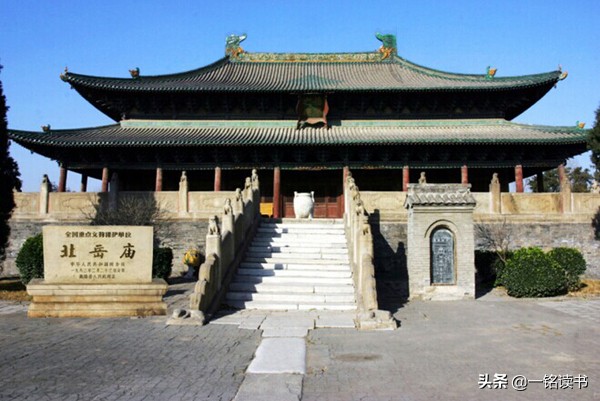

北岳庙位于河北曲阳城内西侧,始建于北魏宣武帝景明、正始年间(公元500-512年)。

北岳庙内存有碑、碣、经幢200多通,并建有碑廊、碑楼。从时代上说,自南北朝北魏、北齐、唐、五代、宋、金、元、明、清和民国各代碑刻俱全,跨越1500多年,碑刻内容多为历代重修北岳庙的记载和祭祀北岳之神的祭文。碑刻中最早的北魏和平三年(公元462年)刻制,是全国现存碑刻中极为宝贵的稀世珍品。

北岳庙主体建筑“德宁之殿”内,东西两壁有唐代画圣吴道子所画的“天宫图”,北山墙背后绘有巨幅彩色壁画“北岳恒山神出巡图”。东西两侧壁画各高8米,长18米,北山墙壁画高8米,长27米,壁画总面积为504平方米。

东壁为“云行雨施”,西壁为“万国咸宁”。西壁画像,千姿百态,造型优美,线条流畅,栩栩如生。“飞天神”为全幅壁画之精华,它相貌狰狞,肌肉粗健,横桅倒戈,腾空飞奔,气势逼人。这就是闻名遐迩的“曲阳鬼”。很久以来,曲阳民间就流传着“曲阳鬼,赵州水”之说。曲阳的“飞天神”和当年赵州(赵县)柏林寺大殿壁画上的“水”均为画圣吴道子的真迹。

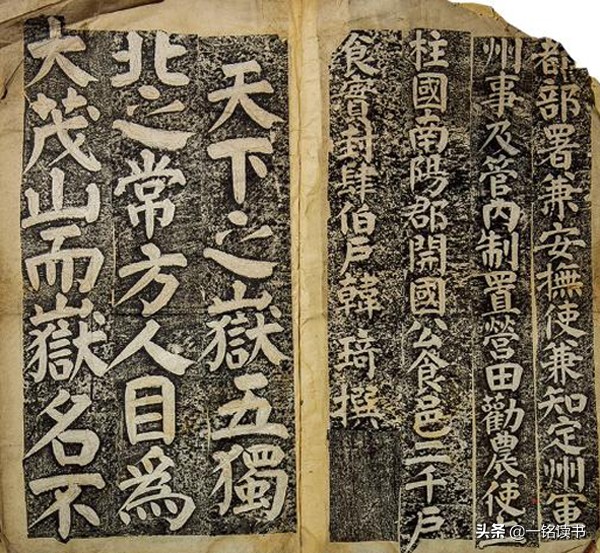

《梦溪笔谈》所载“北岳恒山,今谓之大茂山者是也。半属契丹,以大茂山分脊为界。岳祠旧在山下,石晋之后,……”。

这段记录中,“半属契丹”成为北岳转移的重要佐证。因为不停的战乱,“北岳”地区不断地在“率土之滨”与外夷所属之间变化。但对于当政皇权来说,“北岳”不可不祭,于是战乱时期将河北大茂山转移为山西玄武山。战乱过后,北岳该定在哪里呢,成了后世之争。

遍览史书记载,较权威的说法是从隋代以后就有了这样的怪现象。一边是河北曲阳有庙有祭祀而无山,另一边则是山西浑源有山而无庙也无祭祀。拿清朝乾隆二十八年(公元1736年)大同知府的话讲,祭祀五岳从来就是历代皇帝的大事,为什么东岳泰山、西岳华山、中岳嵩山与南岳衡山之祭都能就山而祀,而为什么北岳恒山之祭在河北曲阳,而主峰却远在300余华里以外的塞外山西浑源呢?

在清以前的千余年间,山西浑源一带大多情况下常被来自北方少数民族政权的武力的威胁或是占领控制,根本就不在中原本土内。皇家祭祀恒山的地址,是根本不能选择在塞外的山西浑源的,而最终的选择即是河北省西北部恒山山脉之阳的曲阳县。于是,北岳恒山的祭祀之地事实上就有了两处,那就是一在河北曲阳北岳庙,另一则在塞外山西浑源。

唐以前,虽然曾经有北魏皇帝和隋炀帝等亲祀浑源恒山的一些零星记载,但到唐以后,突厥频繁侵扰,北宋至元明,随之而来的则又是契丹、辽金与蒙古铁骑的长期占领,所以,绝大多数时间内,北岳皇家祭祀一直在河北曲阳北岳庙,在浑源对北岳恒山的皇室祭祀,可以说已处于完全停废的境地,只不过是浑源当地民间百姓的一些简单祭祀而已。

明成祖建都北京后,虽然在朝廷中因北岳恒山祭祀增生过几次争讼纠纷,然则北部边防由于蒙古俺答的不时骚扰实际上一直也没有安定过。明正统十四年(公元1449年)明英宗亲征大同御敌最后陷于瓦剌也先之后,酿成有名的“土木之变”即是最好的例子。

所以,明朝立国270余年,其北岳恒山之祭一直在河北曲阳北岳庙,本质上应该还是一个边防安定的问题。

清顺治十七年(公元1660年),顺治皇帝诏告天下,令从此年开始将北岳恒山之祭祀由河北曲阳北岳庙改到山西大同府浑源州进行。