“一束枯花,比任何玫瑰都戳心。

”

老师把那张照片发群里,配文只有八个字:花谢了,心意没谢。

家长群里瞬间安静,有人悄悄撤回刚发的红包链接。

原来,礼物焦虑不是家长一个人的戏。

老师也在怕:怕拒收伤了孩子,怕收下成了把柄,怕抽屉里塞不下的马克杯哪天砸到脚。

朋友圈里晒礼物九宫格,真相是:第三张图里那束向日葵已经掉花瓣,第七张的保温杯连标签都没拆。

老师不是收藏家,办公桌只有两格抽屉,一格放红笔,一格放请假条。

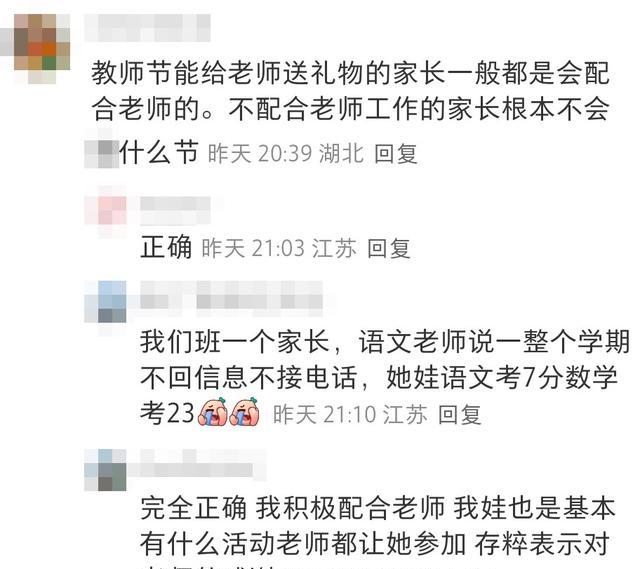

有家长连夜翻遍小红书,想找“不踩雷”清单。

结果越看越懵:有人送轻奢钢笔,评论区齐刷刷“太功利”;有人让孩子画贺卡,又担心“会不会被扔”。

其实老师半夜回消息说得很白:最想要的礼物,是早上七点班级群打卡别迟到,是作业本里别再夹半片辣条。

去年隔壁班搞了个大动作。

家委会集资买了空气净化器,老师当场社死:教室插座不够,机器只能蹲走廊,最后成了值班大爷的专属风扇。

反倒是角落里那袋用旧报纸折的千纸鹤,被班主任用透明胶贴在了讲台边,风吹过来呼啦啦响,像一群小监工。

送礼这门课,家长补考二十年还是不及格。

有人把教师节过成“双11”,有人干脆躺平。

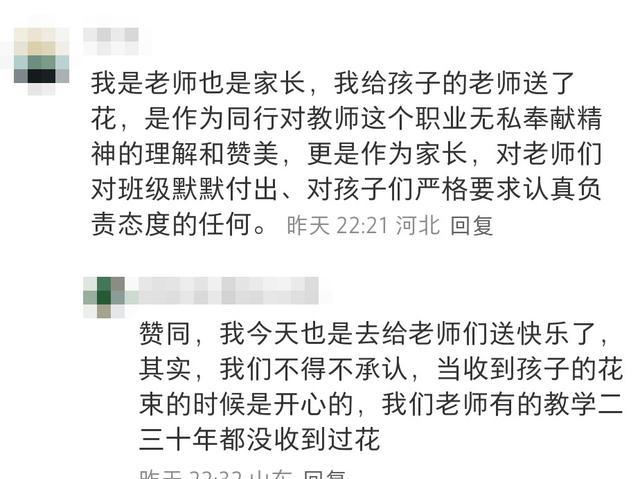

真相是:老师记得的从来不是价格,是细节。

比如那个总拖拉的女孩,突然在课前把作业整整齐齐码上讲台;比如那个天天迟到的男孩,教师节当天提前五分钟到教室,把黑板擦得能照出人影。

这些小动作,老师能跟办公室同事炫耀一学期。

实在想送?

试试“三无产品”:无价格标签、无品牌logo、无使用负担。

去年有位家长,教师节当天请了半天假,把教室后面那面“作品墙”重新贴齐,歪七扭八的儿童画全用彩色卡纸衬底。

老师拍照发圈:“这届家长太会了,比送我一箱面膜还开心。

”

最绝的是三年级二班的操作。

家委会没花钱,拉了个群接龙:每人录三秒视频,孩子说“老师辛苦了”,最后剪成三十秒短片。

教师节当天投屏放,有老师看到第三秒就开始抹眼泪。

那天放学,孩子们发现作业比往常少了一道阅读理解题——老师偷偷改的,像回礼。

说到底,教师节不是购物车结算日。

老师要的不是感恩节的火鸡,是日常里的不添乱。

就像那位晒枯花的老师后来补的留言:“下次别送花了,送你们家娃按时睡觉的打卡截图,我能乐三天。

”