人类历史上,有一段极为崎岖的进化路径,被第四纪冰川突如其来的冷酷碾压。这不是空谈。而是考古、地质、气象数据共同验证过的事实。四川盆地,资阳一带,在这一轮冰川变天中成了生灵稀缺的暖岛。全球同步崩坏,却偏偏这里留下了活跃的“资阳人”,也就是后来的“燧人氏”。到底是什么原因?倘若不是偶然,这种特定的地理与气象条件,怎么会让“燧人氏”与资阳人归于同宗、同地、同源?究竟西海诞生前后,这里发生了些什么?

上万年前,地球几乎冻成铁板一块。高山冰封,大地颤裂,一切好像等着归零。李四光先生那会儿拿着一地的地质数据,给出定论:“第四纪冰川大震造就了现今的地形地貌。”全球各地的生灵真就不是轻易活下来的,大量祖源人种遭灭绝。什么尼安德特人、爪哇猿人、北京人都惨遭淘汰。余下的,只有零星幸存。四川盆地成了个地球上的漏网之鱼。这句话看起来简单,却颠覆了太多关于人类分布的假设。

有趣的是,冰川一闹,资阳地域变成了一块类似诺亚方舟的地带。有人说冰川运动仅仅是物理化学过程,其实,不止于此。气象学数据显示,高山环抱的西海收集并释放太阳热量,局部气温明显高于周边。西北风将温暖气流送到沱江中游,资阳地区就这样成了一个温差显著的小气候区。成都商报2013年那篇报道说,野猪都选这里避难。这不是巧合,这是生物选择环境的最新证据!

原本居住在岷山北部的燧人氏族,为了活下去,被冻出来的西北风逼得只能迁徙。结果他们一群人慢慢回到了沱江中游,老家资阳附近,与原本就生活在此地的“资阳人”混居起来。史书记载,“资阳人就是燧人氏,燧人氏也是资阳人”。这种互融并不是说说而已。旧石器中晚期的考古发现、出土的数百件文物,证明了他们的同一性。以往大家习惯把燧人氏视为神话,其实他们就是资阳人,没啥神秘灵异。

东西方对于史料陈述都有各自的范式。现在证据活生生摆着,四川盆地考古学报告、北京大学古人类学调查,这些都不是闭门造车。关键在于:这些发现怎么影响了我们对于“文明源头”的认知?

复盘这些历史节点,资阳人、燧人氏的相融也很复杂。刚迁回来时,双方之间多少有点隔阂。不管什么出身,本是同根生。时间一长,矛盾少了,毕竟谁都离不开这块仅有的暖地。大家一起头顶风雪,开发沱江流域,食物、火种、工具,全无不得靠合作才能搞定。谁知道古人会不会也觉得资阳就是天堂呢?有人这么说,未必都是空穴来风吧!

燧人与资阳人在“发现火”的故事上时常被混为一谈。你说是谁先教会大家取暖、烹食?很难说。反正都是同一片土地出来的智慧人。那些竹简、结绳、渔猎、集体采集的证据不就是他们生活本身?如果非要把谁划得更高明,未必公平。就像《史记》里“三皇”都有传说,实际上更多的是部落首领,彼此之间的界限模糊。

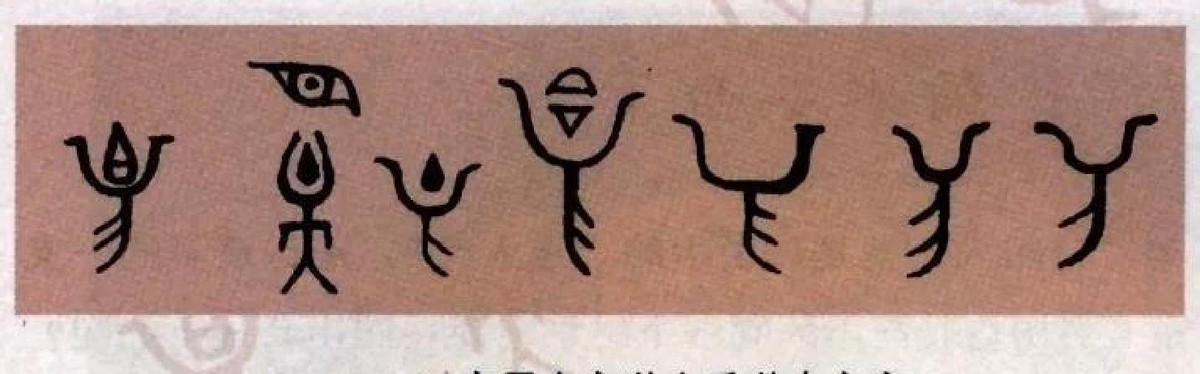

再说一件事儿。古文字学调查,四川盆地的铜器上仍能找到“㒸”、“遂”与“燧”字的踪迹。郭萍博士提出,这些异体通假字在春秋战国时期就已经混用,音韵相近,形状虽差别大,但本意一致。你要说现代人看起来难分难辨,真到了史料互证那一步就不会乱套。讽刺的是,“资”与“燧”合在一起恰恰反映了远古语言的流变,真挺玄乎!

前后说到这点,资阳人和燧人氏其实是一家人,还是被冰川大震硬生生逼到了同一块暖地。再看四川盆地,常说“天府之国”,其实最初的天府更贴切地说是生灵最后的庇护所。不止野猪、藏猪,考古数据显示其他哺乳动物基因在这里也逃过了冰盛期的砍杀。不是所有地区都能有这么好运。

如今各大考古站点资料,资阳境内出土的旧石器晚期器物数量惊人,年代横跨几万年。考古数据也佐证了同一时期燧人、资阳人共处迹象。问题是,这种文明交融是被动还是主动?一时间也没人能说得死。有人认为就是环境所迫,也有人说这种融合是两族本就一脉。两派观点并存,反而更接近人类进化的复杂真实。

李四光的冰川说早年也许颇有争议,但冷静下来看数据显示,四川盆地作为冰川遗留的高温岛,是逃灾的最佳样本。2013年《四川盆地生物的诺亚方舟》这类论文也落实到生物基因层面的变化。连野猪都偏偏不愿在别处繁殖,人的迁徙轨迹大致也是如此。这种关联用得实,确实不差,但有人觉得太“巧合”,到底是不是呢?

还有那么一件事。资阳一带的地理气象条件,的确难被复制。有资料称,沱江流域温差特殊,还能演化出独有的气候带。冰盛期到来前,岷山北部严寒,森林冻死,住不下人。燧人族群被逼无奈,只能回迁资阳,不然可能就此在历史上消失。可是也有人质疑,这种“迁回老家”的模式是不是有点过于理想化?未必就是如此顺畅。看史料,其实迁徙路上能有多艰难,外人很难想象。

从人类学、气象学、地质学、古文字学到环境学,诸多学科联合验证资阳就是燧人的源地,这类结论已经脱离单一史料。谁敢说古人就是一刀切的进化?恰恰是这样多线叙事,才能拼出比较完整的故事肌理。

有时候,又觉得史书里那些“资阳人是燧人氏”的表述并不完全准确。比如不少晚期文献也称燧人氏为“牙人”、“雅人”、“夏人”。外交部档案里甚至一度将“雅人”作为四川早期民族的称号。名称太多,互证线索太杂,真要细究下来,还有不少盲点。

分析到这,不由自主地想到文明与灾难之间的博弈。第四纪冰川这个大环境造就了四川温暖地带,也逼着原本分散的群体融合。这里没有什么神话英雄,只有一群为了生存、不断合作的远祖。对他们来说,谁是先祖倒不是最重要的事。

如果有人问,为什么资阳人成了开创中国文明的代表。这其实也是个见仁见智的问题。或者说,地理环境、气象变迁让他们获得了罕见的存续机会,剩下的就是靠各自的斗争、合作、兴盛来书写后面的故事。

如此一来,故事的结局就显得朴实无华——冰川造就了地形,燧人、资阳人共融于四川盆地,一同开启人类文明的新页。历史的皮毛下,或许还有太多未被发掘的细节;本就是一场宏大的回归,没有谁是绝对的主角,所有人的努力,才换来了今天的传承。